「友は近くに置け、敵はもっと近くに置け」

(映画『ゴッドファーザー』から)

「友情がすべて」のマフィオーソの道。しかし、

昨晩、盃を交わした友が敵になる。信頼の友の手で葬られる。

“友と敵の境界線は曖昧”でまかり通るワイズガイのしたたかな世界では、

敵を友より近くに置き、敵の弱みを握り、自分の利益にするのが賢い。

ジェットブラックのようにドス黒く、朱肉のように真っ赤なギャングスターの世界。

呂律のまわらないゴッドファーザーのドン・コルレオーネ、

マシンガンぶっ放つパチーノのトニー・モンタナ、

ギャング・オブ・ニューヨークのディカプリオ。

映画に登場する不埒な罪人たちに血を騒がせるのもいいが、

暗黒街を闊歩し殺し殺されたギャングたちの飯、身なり、女、表向きの仕事…

本物のギャングの雑学、知りたくないか?

重要参考人は、アメリカン・ギャングスター・ミュージアムの館長。

縦横無尽の斬り口で亜米利加ギャングの仮面をぺりぺり剥がす連載、三十二話目。

***

前回は、「ギャングが取り締まるフードビジネス」についてを料理。イタリア系ギャングのチーズビジネスや、本国イタリアの食の流通を独占する「農業マフィア」などについて味見した。今回は「ギャングとアイデンティティ」について。「イタリアンマフィアと米国の“イタリア系”マフィアは違う」ことや、“肌の白いギャング”においての階級差、ニューヨークのブラックギャングなど、ギャングスターの血を構成するアイデンティティと、プライド関係性を分析したい。

#032「イタリアギャングとイタリア“系”ギャングは大違い。Gたちに流れる血の“色”の話」

「Fresh Off The Boat(フレッシュ・オフ・ザ・ボート、略してFOB)」という、最近よく聞く英単語がある。直訳すると「船から降りたばかり」。米国でよく使われているが、広義では「本国から移住してきてまだ日の浅い外国人」、狭義では本国から移住してきてまだ日の浅い「アジア人」。家族で最近移住してきた人や、留学生などがFOBに当てはまる。米国においてFOBは、同じアジア系でも、米国で生まれ育ったアジア系アメリカン人とはまったく違う存在。両者の違いは英語を聞けば顕著だが、言語だけでなく、ファッションやメイク、行動、考え方、ふるまい、食文化、遊び方も別物だ。もちろん個人差もあり一概にはいえない(ステレオタイプも生む)が、よく例としてあげられるのが、ナチュラルメイクのFOB女性に対して、キャットアイメイクのアジア系アメリカ人女性や、ふんわりファッションを好むFOB女性に対して、ボディ強調ファッションを好むアジア系アメリカ人女性など。ちなみに、FOBという呼び方を「差別的」とみなす考えもあるため、使用には注意が必要となる。

移民の国・米国ならではの社会文化が生み出したアジア系たちの事情だが、この「本国≠米国〇〇系」は、どの人種、国籍にも共通することだ。たとえば、ギャングの世界でも。本国イタリアのギャングと、先祖がイタリアから米国へ移民してきたアメリカのイタリア系ギャングを、ごった混ぜにしてはいけない。

「両者は、まったくの別物です」と、アメリカンギャングスター博物館の館長はきっぱり。「仲間内ではイタリア語をふんだんに織りまぜて会話するイタリア系アメリカ人のギャングファミリーが、イタリアへ行ったら、全然イタリア語を話せない、なんてことはありますから」。

たとえば、と館長が例に出したのが、大ヒット米ドラマ『ザ・ソプラノズ』。ニューヨークの隣の州、ニュージャージーで生まれ育ったイタリア系ギャングファミリーのボス、トニー・ソプラノとファミリーの世界をブラックユーモアたっぷりに描いた長寿番組だ。そのなかで、トニーがイタリアへ赴くエピソードがある。遠縁の親戚にあたる地元のコモーラファミリーとのビジネスを片付けるためだ。「トニーは、自分のルーツである故郷イタリアでは、自分のカルチャーとの共通点をたくさん見つけられると思っていました」。しかしながら、トニーはイタリア語がしゃべれない。コモーラファミリーとの食事の席でも、地元のギャングで英語が話せるフーリオが通訳として付きっきり。トニー、「Mi dispiace(すみません)」が関の山だ。「イタリア系ギャングとイタリアンギャングは、まったく別の世界です。お互いがお互いのことを外国人として見ています。劇中で出てくるイタリアンフードでさえ違う。映画『ゴッドファーザー』で描かれるような、“イタリア系ギャングがイタリアンギャングのファミリーに歓迎され、家族の一員”、なんてことはないですね」

さらに、「イタリア」を細分化すると「シチリア」という小さな島が残る。シチリアは、地中海に浮かぶ島で、マフィア発祥の地。つまり、マフィアは「シチリア島由来のギャング集団」であって、マフィア=ギャングではない。イタリア・シチリア島のシチリアンマフィアと、先祖がシチリア島から米国へ移民してきたアメリカのシチリア系ギャングも、もちろんまったく異なる“人種”だ(以前、同連載の一話目、「スヌーピーもコロンブスもギャング」ギャングの定義は?マフィアと呼ぶな?でも書いた)。

ある文書によると、〈アメリカのシチリア系ギャング〉と〈シチリアンマフィア〉は、ファミリー内での交流の仕方も違うとの見解。アメリカのシチリア系ギャングは階層主義で、メンバー同士のコミュニケーション経路もタイト、自分の頭(かしら)とめったに交流することはない。それに対しシチリアンマフィアは、メンバー同士の交流が活発で、頭と会うこともあるらしい。

さらに、その業務内容にも特徴があるらしい。禁酒法時代、アメリカのシチリア系ギャングの主な収入源がギャンブルであったのに対し、シチリアンマフィアは、地元コミュニティでのゆすりやビジネスに対する課税といった手法だったという。

ギャングの人種的階層。ブラックギャングの帝王が提示した“人種<ビジネス”

「どれだけ白いのか」。ペンキの話でもないし、食べ物の話でもない。肌の色の話。白人(コーカソイド)でも、どれだけ肌が白いかで、社会的な階層が決まる場合がある。ギャングの世界がその一例。ギャングの人種的階層は、白人でも上層にいるゲルマン系やアングロサクソン系、「その下にアイルランド系、次にイタリア系・ユダヤ系、その下に、アフリカ系やアジア系となります」。

褐色のイタリア系に比べるとアイルランド系は肌の色が白い。つまり、イタリア系よりもアイルランド系の方が、上層により近いということ。“肌の色が白ければ白いほど善”と無意識に感じる警察や政府、世間を操るべく「イタリア系とユダヤ系ギャングは、アイルランド系の偽名を使っていました。アイルランド系は、“どれだけ白いか”では、彼らより上位にいるからです。1920年代、アイルランド系の名前を持っていれば、銃の購入も認められたので」

それでは、アフリカ系ギャングはどのような立場だったのだろうか。禁酒法時代、ニューヨークのハーレムを巣窟としていた、アフリカ系組織犯罪。当時のハーレムでもっとも恐れられたボス、エルスワース・“バンピー”・ジョンソンや、数々のゆすりを担当していたキャスパー・ホルステイン、黒人女性ギャングとして名を馳せたステファニー・セント・クレアなどが取り仕切っていた。

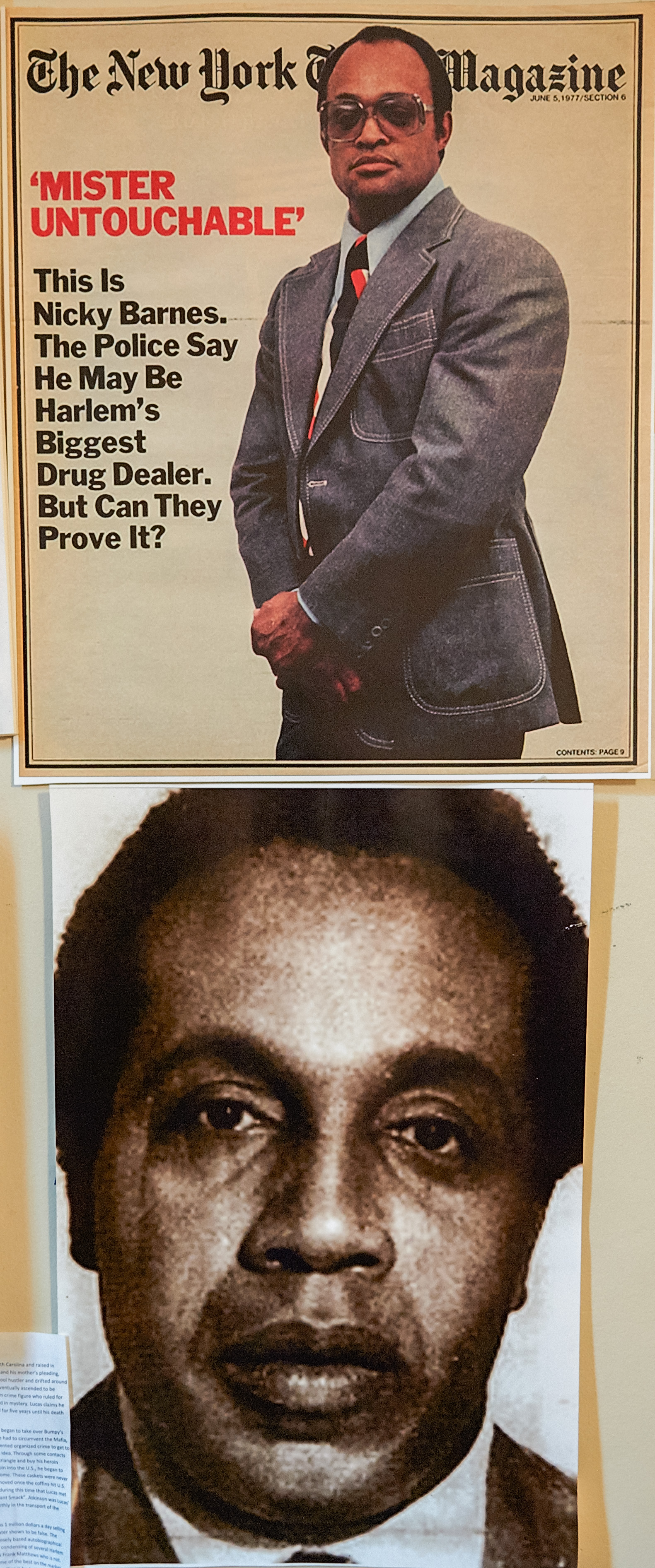

上が、ハーレムでヘロイン貿易王としてのし上がったリロイ・バーンズ。

Collection of Museum of the American Gangster

「バンピーが権力を持っていた禁酒法時代から、組織犯罪のフォーカスが変わりました。成功するビジネスモデルを作ろうとしたのです。各々の人種・民族的な殻にこもらず、どうやって他民族との組織犯罪と協力したらビジネスを効率的に回せるのか、に注力するようになりました」。

バンピーは、アフリカ系だけでのギャング活動をするのではなく、当時のニューヨークのイタリア系ギャングの帝王ラッキー・ルチアーノともビジネスをするようになったという。さらに時は進んで1970年代、ハーレムでヘロイン貿易王としてのし上がったリロイ・バーンズも、イタリア系ギャングとパートナーシップを結んだり、ニューヨーク五大マフィアのコロンボ一家のヘロインビジネスのハーレム担当を務めたり。異人種とビジネス関係を結び、巨額の富を稼いだ。「人種的な階層で下位にいたバンピーなどのアフリカ系ギャングが、“犯罪”を使って、自分自身とコミュニティを力づけました」

次回は、「ギャング同士のコミュニケーションツール」について。誘拐などの犯罪に電話が使用される前のギャングの電話多用、シチリアギャングの暗号「シープ・コード」、次世代マフィアの「SNSを使った構成員リクルート」など、時代時代におけるGたちのコミュニケーション方法について耳を傾けてみよう。

▶︎▶︎#033「農場の泥の中に暗号メモ。ときに原始的、ときに現代的なGのコミュニケーション」

重要参考人

ローカン・オトウェイ/Lorcan Otway

Photo by Shinjo Arai

1955年ニューヨーク生まれ。アイルランド系クエーカー教徒の家庭で育つ。劇作家で俳優だった父が購入した劇場とパブの経営を引き継ぎ、2010年に現アメリカン・ギャングスター・ミュージアム(Museum of the American Gangster)を開館。写真家でもあるほか、船の模型を自作したり、歴史を語り出すと止まらない(特に禁酒法時代の話)博学者でもある。いつもシャツにベストのダンディルックな男。

Eye Catch Image by Midori Hongo

Museum Collection Photos by Shinjo Arai

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine