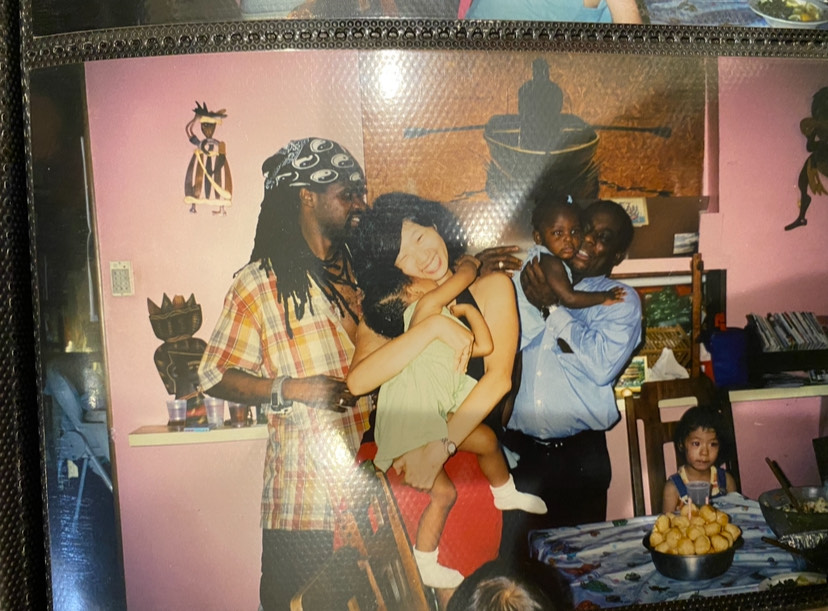

日本人の母とアフロ・カリブ系アメリカ人の父を持つYasna Vismale(ヤスナ・ヴィスメル)。ワシントン州シアトル出身で、現在(取材時の2023年)ロサンゼルス在住の彼女は、自身を「Blasian(ブレイジアン、アジアと黒人のミックスという意味)」と呼ぶ。全米名門校コロンビア大学を卒業し、現在はモデル、作曲家、執筆家として幅広い才能を発揮中。

さて、彼女を一眼みたとき、そのルーツを勘繰るだろうか。

そこには、染み付いた文化や癖だったり、さまざまな外見からは見えてこないルーツ由来のアイデンティティがある。

ルーツの祝福は、いまコミュニティ構築の力にもなり得るという。

H:SNSよく見てます。

Yasna(以下、Y):私と同じように、少し複雑なルーツや国籍を持つ人に共感してもらいたいという気持ちで日本人とアフロ・カリブ系アメリカ人のミックスとしての経験や感じ方をSNSで紹介しています。

SNSの発信を通じて、コミュニティの構築、それぞれのルーツの祝福、他人の評価にとらわれず自分自身を理解することに焦点を当てているんだ。

H:自分の人種だけでなく、ルーツまで知ってもらいたい。それはやっぱり違うこと?

Y:やっぱり、ルーツや国籍っていうのは自分のアイデンティティの大きな部分。見た目だけで「アジア系の黒人」と判断されるのではなく、本当の私を知ってもらいたい。

きっとSNSで私を見かけた人は「アジア系と黒人のミックス」だというところまでは気づくかも知れないけれど、私の詳しい国籍やルーツはわからないでしょ?

H:Yasnaは、実際に会ったことがない、オンライン上の人たちに自分のルーツを伝えることがなぜ大事だと思うの?

Y:人種のステレオタイプにどんどん挑戦したい気持ちがある。アジアと黒人のミックスである私がそれぞれの文化や経験を伝えることで、オーディエンスのみんなが、自らの偏見に気づくきっかけになればと考えている。私とまったく違ったバックグラウンドの人たちにもアプローチしていきたいな。

私のアカウントを見て共感してくれるのは黒人やアジア系、ミックスの人が多い。同じコミュニティに属している人々が共感してくれることが多いってことだね。

H:そんな黒人やミックス、アジア系の人からの声には、どんなものがある?

Y:「自分と同じようなルーツを持つYasnaが経験や想いを発信していて勇気をもらえた」「自分自身を誇りに思うきっかけになった」といったコメントをもらう。今後も、そういったポジティブな影響を人々に与えていきたい。私の存在があることで、私と同じような境遇の人の感覚や経験が尊重されるような環境を築いていきたいって考えている。

H:アメリカにはミックスはもちろん、アジア系アメリカ人の人口もかなり多いし、Yasnaの投稿から勇気や自信を持っている人も多いだろうね。

Y:自分の「見えない」部分(見た目ではわからない自分のアイデンティティ)も含めて理解してもらうことで、より深いつながりを築くことができるって信じているから。アイデンティティは見た目だけでなく、自分の文化や経験も根ざしているからこそ、他者に自分の「見えない」部分を知ってもらうことで、より豊かな交流が生まれると考えているよ。

H:Yasnaは、アメリカで育ちながらも、どのように・どのような日本の文化や経験をしてきた?

Y:お正月や子どもの日は祝うでしょ、お祭りがある日は着物で参加するでしょ。特に母は日本の文化を大事にしていて、アメリカ在住の黒人と日本人ミックスの子を持つ日本人とmp積極的に交流を深めていた。日本食が食卓に並ぶ日も多かったし。

H:日本とアフロ・カリブ系アメリカ人、多文化が交わる家庭の生活においてなにか大変だったことはある?

Y:実は我が家は一般的な核家族とは違って、母と父、母の姉妹、叔母と叔父、いとこが一緒に暮らす家庭だったんだよね。

H:大家族!

Y:みんな見た目が全然違ったけれど、仲良く生活してたよ。お父さんが日本食の匂いが苦手だったことかな。味は好きらしいんだけれど、魚の匂いが苦手だったみたい。

それでも、多文化が入り混じった生活は豊かで楽しかった。

H:なかでもいつも近い存在なのがお母さんだそうですね。YasnaのSNSにも時折動画に登場するお母さんの姿が印象的です。

Y:そう。コロナ禍で実家に戻っていた頃、母とのつながりを深める手段のひとつとして一緒に動画を撮りはじめたんだ。母との動画をいくつか投稿したら、それがバズって、いまも母とのコンテンツ作りを続けている。

H:最近は家族と一緒にTikTokコンテンツをつくる若者も多くなっている印象です。たとえば、インフルエンサーのShina Nova(シナ・ノヴァ)やJoe Mele(ジョー・メレ)とか。

一緒にコンテンツをつくりはじめてから気づいたお母さんの新たな部分ってある?

Y:母親としての一面以外を見ることができてる。彼女が友だちだったらどんな感じなのかを知れたり、一人の人間として何に興味を持っているのかといったことも知れたりね。心が若々しくて、トレンドにも敏感。GenZの間での流行語とかにも詳しかったりする(笑)

H:動画制作が親子の仲を深めているんだね。親子でも友だちみたいに仲が良かったり、距離が近いのが新しい世代の親子関係って感じがする。

Y:他のお母さんなら「恥ずかしいからビデオには出たくない」って言いそうなところだけど、うちのお母さんは「全然オッケー!」って感じだった。お母さんのそういうところめっちゃ好きだわって思う。

H:Yasnaはいつ頃から自分のことを「Blasian(黒人とアジア人という意味の言葉)」と呼ぶようになった?

Y:Blasianという言葉を使いはじめたのは高校生のとき。私のミックスとしてのルーツを簡潔に表現できる言葉だったし、きちんと自分のアイデンティティを名乗ることに誇りを感じるようになってきたから。

H:自分のミックスとしてのアイデンティティはどのように形成されていった?

Y:私がミックスだから、差別的な視線や興味本位の視線は常に感じてきた。特に印象に残っているのが、高校時代の経験。周りの子たちが私をどのように分類するべきか分からなかったのか、私への対応に困っていたみたいで。そのときに、ミックスであることって、美しさと痛みがあるんだなって思い知った。

H:特に、学生時代はみんなまだ子どもだから人種問題やアイデンティティにどう向き合えば良いのかが曖昧な時期だよね。10代のあいだは人と違うということが受け入れ難かったりもするし。

Y:2つの文化や伝統を味わうことができる一方で、どのコミュニティに属しても何処となく違和感を感じてしまう。もし私がミックスじゃなかったら、こんな気持ちにならなかったと思う。私にとって一番居心地いいのは、多文化に慣れている人と一緒にいることなんだと歳を重ねて気付かされたりもあした。

H:悪意がなくても無意識的に黒人やアジア人に対しての偏見やステレオタイプで人を傷つけちゃったりすることがあるよね。

Y:知らずに人種差別的な発言をしてしまうケースは多いよね。それが、憎しみの感情からきていないというのもわかっているんだけどね。

見た目からはわからないルーツを持つことで、時折偏見やステレオタイプに直面することは多い。でも、それらに立ち向かって自分のアイデンティティを強く持っていたいと思う。

H:アイデンティティについてきちんと向き合うようになってからは、「日本人のハーフ(半分)」という言葉を使うのではなく「100パーセント日本人」という言い方にこだわっているそうですね。

Y:ハーフ(半分)ではなく、私が「100パーセントの日本人」であり「100パーセントのアフロ・カリブ系アメリカ人」であることは、多文化的な経験が直面する問題に対抗するために重要なことだと思う。私は日本人の親のもとで育ち、黒人としての経験もある。どちらかのアイデンティティに切り替えることはできないし、その両方が紛れもなく私のものだから。

H:うんうん。

Y:私の見ための曖昧さから、黒人のヘイトクライムに巻き込まれる可能性は低くなるかもしれない。でも、私の肌が他の黒人より少し白いからって私の黒人としての経験が足りないわけではない。同じ人種同士でも、それぞれが異なる経験や見た目であることを認識することが大事だと思う。

H:自分がミックスで良かったなと思う?

Y:もちろん!ミックスだからこそ、日本食、カリブ料理、アメリカンなどいろんな食べ物を食べて育ってきた。音楽も、日本の音楽、黒人の音楽を聴きながら育った。たくさんの文化のなかで育ったって良い経験だと思うんだよね。日本人の母、アフロ・カリブ系アメリカ人の父のもとに生まれて良かったなって本当に思う。家族からたくさんの文化、愛をもらったからこそいまの自分があると思うから。

Interview with Yasna Vismale

—————

Images via Yasna Vismale

Text by Ayano Mori

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine