「みんなに平等な機会をあたえ、社会からのプレッシャーを軽減し、自信をあたえてくれます。それに、自主性をも育む」。早ければ早いほど良いという。先天性、あるいは後天的に手や腕、脚などの四肢を失った状態の子どもたちが「義肢」を使用するタイミングだ。

大人になってからではなく、成長過程で子どもたちの生活や心を支える義肢。成長とともに調整でき、ずっと寄りそうような義肢を作るチュニジアの起業家に「成長と義肢」について聞いた。

1回だけの高い買い物、ではない

手や足をもたない人が外見や機能を補うために装着する人工の手足「義肢」は、高額だ。相場は、5000ドル(約61万円)から5万ドル(約610万円)といわれており、特に発展途上国の貧困層がアクセスできない金額として課題になっている。世界保健機関(WHO)の推定によると、世界の貧困国には手や足をもたない人々が3000万人から4000万人ほど存在し、義肢を利用することができているのは、そのうち5パーセントに過ぎないという。

北アフリカに位置する国チュニジアでも、義肢へのアクセスが限られている。同国に住むエンジニアのモハメッド・ダウェフィ(29)は、大学生だった数年前、生まれつき両腕がない同級生のいとこ(当時12歳)が、義肢を手に入れられないことを知った。理由は、家計に義肢を買う経済的余裕がないから。それに、義肢は1回だけの高い買い物ではない。子どもは成長し続け体の大きさが変わっていくため、手や足のサイズにあった義肢を買いなおさなければならず、定期的にコストがかかることが見込まれる。

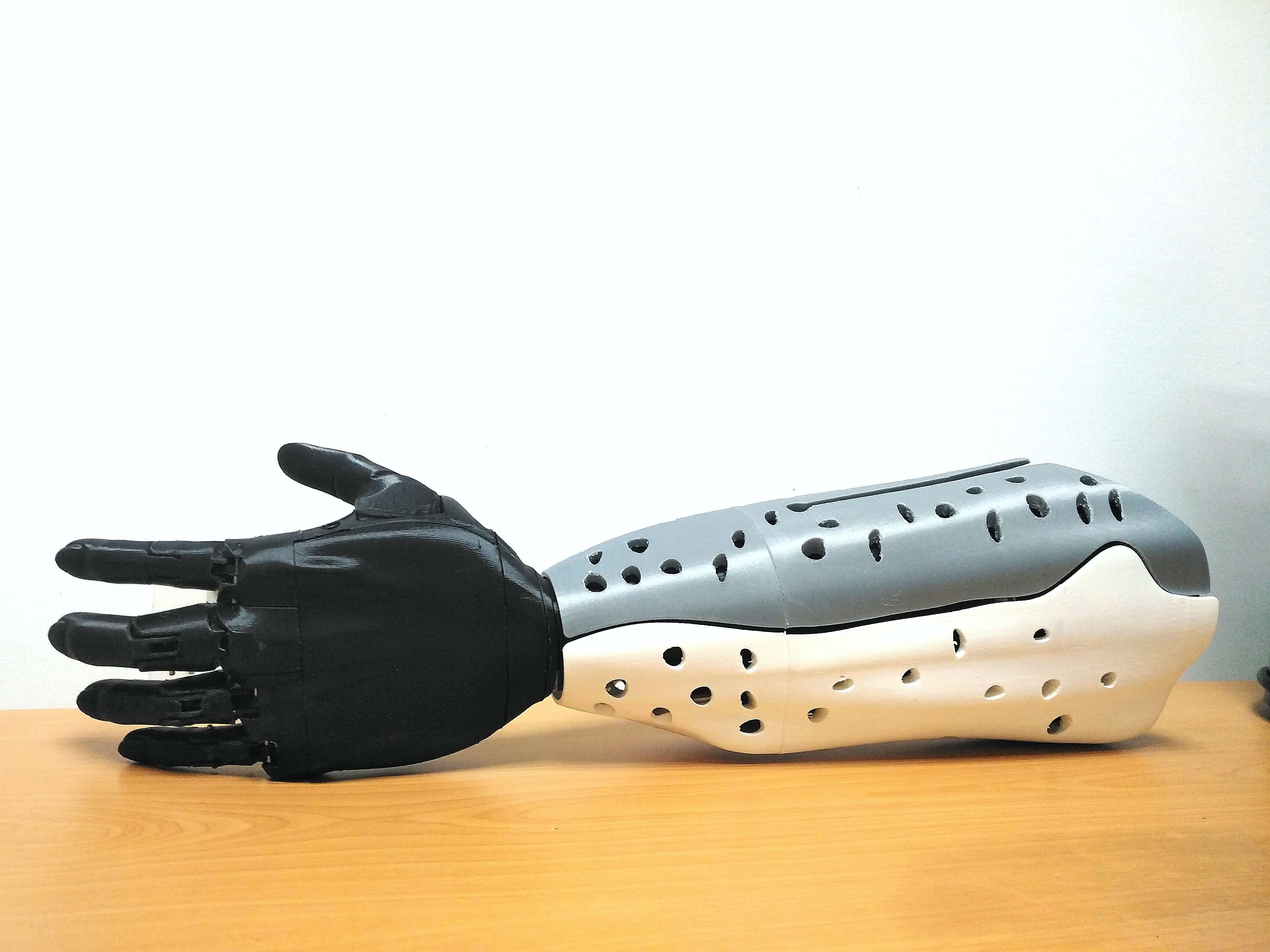

この事実に触発され、モハメッドはスタートアップ「Cure Bionics(キュアー・バイオニクス)」を2018年に創立した。高機能であるだけでなく、貧困層も手に入れやすい価格の筋電義手(バイオニックアーム)*の考案、開発を進めている。2020年時点では、サイズ調整可能なマルチグリップ機能も追加し、3000ドル(約36万円)という市場相場の半分ほどの価格設定におさえている。3000ドルでも高いと思うかもしれないが、「ほかのオプションに比べたら手の届く値段かと思います。今後は、保険会社やNGOとのコラボレーション、分割払いなどのオプションなどを考え、もっと低価格で提供できる努力をしたいと思っています」。

*脳の命令により筋肉が収縮、活動するときに発生する微弱な電流をセンサーで感知することでものを掴んだり離したりできる義手。

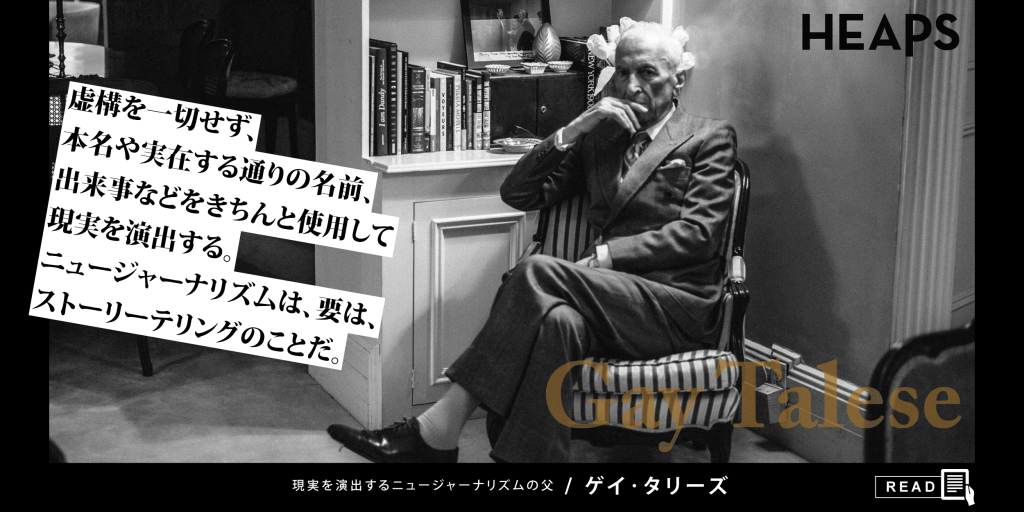

モハメッド・ダウェフィ。

義肢ユーザーをサポートする“構造”が必要

チュニジアにいる手や足をもたない人口自体は、あまりアップデートされていないので正確な数字がわからないという。その背景には、「手や足をもたない人々の多くは、金銭的な理由から義肢を求めようとしないため、政府や施設、団体などに問い合わせることもあまりない。なので、その数を追うことすら難しいんです」。

「コスト」以外に、義肢が広まらない理由としてモハメッドはこう話す。「アクセシビリティです。政府主導の(義肢)支援プログラムもあるのですが、ウェイティングリストに登録する必要があり、とにかく長い時間待たなければならない。お役所仕事なのでプロセスの進みが遅いということがあります」。そのほかにも理由があるという。「トラウマという問題もあります。手足を失ったことに対する心の傷から、(義肢提供の)支援を受けるというプロセスまでたどり着かない。心理的なサポートの欠如から、義肢の使用から遠のいてしまうのです」。

求めやすい価格の義肢や、発展途上国や貧困層が多い国に向けた義肢の開発は、さまざまな国で、さまざまなメーカーやプロジェクトがおこなっている。たとえば、世界中の「デジタルヒューマニタリアン」のボランティアからなるオンラインのグローバルコミュニティ、Enable the Future(エネイブル・ザ・フューチャー)。子どもや大人のために、無料あるいは低価格の義手を提供するために、3Dプリンターで復元可能な義手のデザインとコードをオープンソースで共有、キットを販売している。3Dプリンターとキットさえあれば、義手を作ることができるという仕組みだ。北マケドニアの6〜17歳の4人組チーム、eBionics(イー・バイオニクス)が開発しているVenusArmも、3Dプリントテクノロジーを通した筋電義手の自作方法やツールを提供している。義手自体を販売しているのではなく、ウェブサイトを通してパーツを販売しているメーカーとユーザーを繋ぎ、ユーザーはそこからパーツを購入し自分で製作できるというのだ。トータルコストは250ドル(約3万円)だという。3Dプリンターが必要になるが、最近では2万円ほどのものも出回っているなど、だいぶ手の届きやすいデバイスになった。

同社の義手は、3Dプリントの技術で1週間で完成。通常は数ヶ月かかるという。

それでも、キュアー・バイオニクスのような「低価格の義肢を販売する」スタートアップが誕生しているというからには、3Dプリントのモジュールにアクセスできる環境があっても普及するのが難しいということか。「義肢のオープンソースは存在しています。ただその多くの場合が、メカニカル(機械式)義肢で、これがあまり快適ではなく、寿命も短い」。義手の場合、大きく分けて三つあるという。一つ目は、装飾義手。シリコンなどでできた手で、可動式ではないが、外観を補う役割を担う。二つ目は、能動義手。体に装着したハーネスの動きにより操作ができる。三つ目は、筋電義手だ。モハメッドのいうメカニカル義肢とは能動義手のこと。

先述の「作り方と材料のソースを提供する」VenusArmは筋電義手だが、3Dプリンターと組み立てのスキルがないと完成できないのがハードルとなる場合もあるだろう。くわえてモハメッドは、「“構造”が大事です」という。「義肢には“トレーニング”が不可欠になる。トレーニングやリハビリというサービスや(商品の)保証制度など、全てのサイクル、構造が必要だと思います」。義肢を安価に作れるツールやアイデアだけを提供するのではなく、その義肢をどうユーザーが自分の体の一部として取り入れ、日常生活の活動を可能にするかを、義肢メーカーが見守るような、アフターケアの“構造”の大切さをモハメッドは念押しする。

通常より30パーセントのサイズ増をカバー

義肢の「コスト」に関する問題点は、最新テクノロジーが搭載されればされるほど高価になること以外にもある。それは、特に肉体的な成長過程にある子どもたちの場合、成長するごとにサイズアップしていかなければならず、定期的に買いかえなければならないことだ。「20歳までに身体の形態が変わります。(コストを抑えようと形態の変化が落ちつく)20歳まで待とうとしたら、発展途上国の手や足をもたない子どもたちには、物理的だけではない問題が発生します。発展途上国の障害を持つ子どもたちの90パーセントが小学校を修了できていません」。

四肢の有無だけが問題ではなく、四肢をもたないなどの障害によって生じる貧困や、教育や医療にアクセスできないことが問題だという。子どもたちにとって手や足をもたないことは、通学することが困難などの物理的な支障だけではなく、社会的なスティグマが彼らのポテンシャルや精神をもつぶしかねないということだ。

モハメッドによると、成長過程にある子どもの場合、義手は2、3年ごとに買いかえる必要があるという。キュアー・バイオニクスでは、S、M、Lのサイズと三つを用意しており、それぞれのアームのソケットは調節可能なため、多少のサイズ変更が可能だ。「通常より、30パーセントの調節可能性があるので、買い替えに1、2年の余裕が出ます」。また今後は、サイズアップごとに、古い義手をキュアー・バイオニクスが回収しリサイクル、ディスカウント価格で新しいサイズの義手と交換するような長期的なサポートサイクルも設けようと計画している。

「ストレスフルな義手のトレーニングも、VRを使用しゲーム化します」。

キュアー・バイオニクスの筋電義手にはセンサーが装着されており、AIソフトウェアが筋肉の動きを検知する仕組みになっている。「身体が放つ電気信号は、人によって強度が違います。あなたと僕の筋肉が放つ信号は違うんです。たとえば、モノをつかむという行為において、手や足をもたない人たちでも、その筋肉の状態や、生まれつき四肢がないなど状況によって異なる。このような違いが、義肢がどう反応するかに影響してきます」。一人ひとりの体や筋肉に適応するように動くアルゴリズムを開発している。

子どもの成長過程にある義肢

「手や足をもたないということは、学業レベル、社会レベル、プロフェッショナルレベルで、心理的、精神的な影響をおよぼします。手足の不自由を理由に、学校をドロップアウトしたり、教育システムからはみ出てしまったりする。社会で人間関係を築くことができない、将来職に就くことができない、などの問題も発生します」。

そんな状況において義肢の使用は早ければ早いほど良いという。「義肢はみんなに平等な機会をあたえ、社会からのプレッシャーを軽減し、自信をあたえてくれます。それに、自主性をも育む。ライフクオリティも向上します」。幼少期や青年時代は、成長段階とともにさまざまな活動に参加することが多いだろう。学校でのスポーツやゲーム、実験やアート、図工、校外学習。手や足を使っておこなう初めてのこと、新しいことがたくさんある。「それに新しい世代は、新しい心理的、社会的なニーズがあります。ソーシャルメディアが生活の一部にある彼らにとって義肢が彼らに力をあたえてくれるものであれば、さまざまなチャンスを得て、社会的に認められ、ポジティブな気持ちになれる」。

子どもたちの成長過程にずっとあるような、ずっと寄り添うような義肢メーカーを目指し、モハメッドはこう話す。「ずっと愛されるメーカーを築きたい。市場にある一つの“選択肢”ではなく、長期間にわたって私たちの義手を使ってほしい。つねに新しいなにか、“次”を期待できるようなメーカーになりたいです」

Interview with Mohamed Dhaouafi of Cure Bionics

—————

Eyecatch Image by Kana Motojima

All Images via Cure Bionics

Text by HEAPS

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine