サマータイムがはじまり夕方5時でもじゅうぶんに明るい3月の日曜、6時の取材に向かう筆者の携帯電話に見知らぬ番号から1本の電話が入っていた。かけ直すと、受話器の声がこちらの言葉を遮る。「やあ、メールにも伝言残しておいたんだが、取材時間をちょっと遅らせてもらえないか。30分ほど。いや45分…1時間後がいいな。かまわないか? よかった、じゃあ7時に会おう」

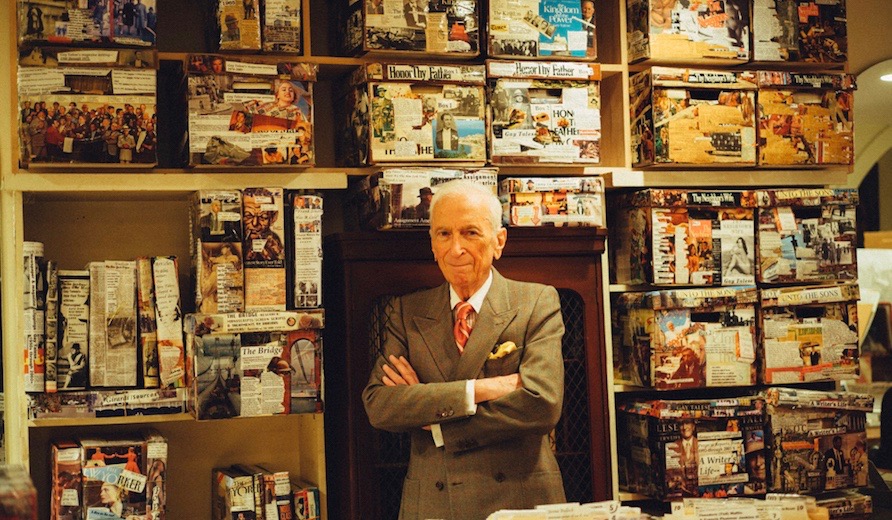

電話の主は、ゲイ・タリーズだ。86歳の現役ジャーナリストで作家。本人への取材を一切せずにフランク・シナトラの人物像を如実に浮き彫りにした傑作記事や、7年かけてマフィア一族・ボナンノファミリーと一緒に過ごし、イタリア系移民の興隆と斜陽と一族の内実を暴いた『汝の父を敬え』、覗き魔のモーテルオーナーと一緒に客室覗きするまでに至った『覗くモーテル観察日誌』で知られる。フィクションのようなノンフィクション“ニュージャーナリズム”という文学ジャンルをつくりあげた文豪の元へ、1時間遅れて向かった。

ゲイ・タリーズ。

ルポ、ジャーナリズムを“文学”にした作家

「フランク・シナトラを取材してこい」。1960年代の話だ。タリーズは大手雑誌編集部の指令でロサンゼルスに到着した。当時シナトラは、目前に50歳の誕生日を控えどこか不機嫌、出演映画の収録は気に食わず、寄ってたかってマフィアとの関係性を掘り出そうとするメディアに疲弊していた。そのうえ、“風邪”もひいていた。当然のごとく突きつけられた取材拒否に肩を落とすことなく、タリーズは後世に残る記事を残した。『フランク・シナトラ、風邪をひく(Frank Sinatra Has A Cold)』。

シナトラ本人には一切取材せず、彼の側近や友人、家族、取り巻きにインタビューをし、バーにいるシナトラを遠目から見つめ描写した斬新なルポタージュだ。1対1のインタビューではなく、何日もかけて歩きまわり、文字通り取れるところから材を取っていく“取材”。書かれていることは事実のみだが、フィクション小説を読んでいるかのような臨場感に文学性、そして書き手の主観を含んだ文体。新聞記事でもフィクション小説でもない新しい文学「ニュージャーナリズム」を確立した。それは、小説家トム・ウルフが宇宙飛行士の実生活を描いた『ザ・ライト・スタッフ』であり、“ゴンゾー(ならず者)ジャーナリスト”ハンター・トンプソンの『ラスベガスをやっつけろ』、あるボクサーのカムバックに自身もプロモーターとして加担した沢木耕太郎の『一瞬の夏』にもなった。

「虚構を一切せず、本名や実在する通りの名前、出来事などをきちんと使用して“現実を演出”する。ニュージャーナリズムは、要は、ストーリーテリングのことだ」。椅子に深く腰掛けながら、風邪をひいていないタリーズは口を動かす。「私はジャーナリストであり、“ストーリーテラー”である」

「取材はハングアウトで、“遭遇”でもある」

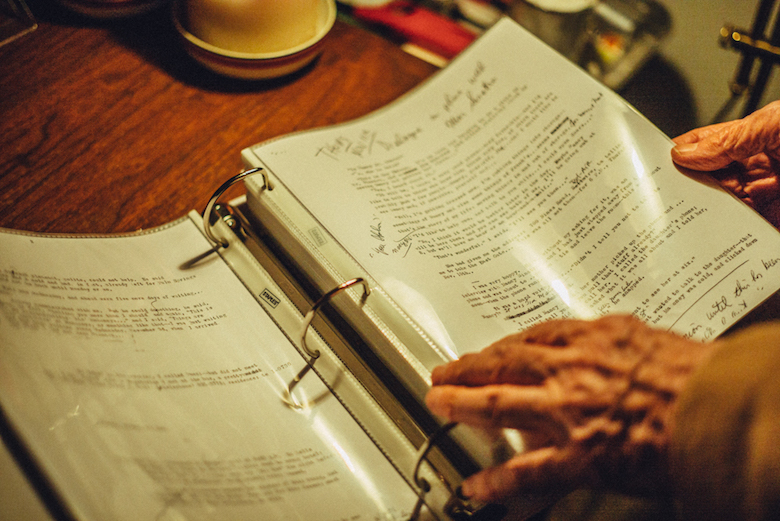

タリーズは、背広の内ポケットから縦長に切った厚紙を数枚取り出した。その一枚には筆者の名前が書いてある。この白紙の厚紙に、出会った人の印象を後でメモするという。これは彼の取材スタイルでもある。人と話しているときは、メモを取らない。録音機もまわさない。見たもの、聞いたもの、感じたものは、すべて頭の中で記憶しておく。

「1対1の取材はせず、ハングアウトする。一緒に散歩して、一緒にバスに乗って、歯医者に行く用事があるなら歯の治療までついて行きたい。食事に一緒に行き彼らがどうやってレストランに入ってウェイターに挨拶するのかを見てみたい。俳優ならリハーサルについて行きたい。彼らの頭の中に潜りこんで、その視点で彼らのストーリーを書く。取材は“遭遇”とも言える」

平凡な言葉や人間の日常行動に好奇心を抱くのは、幼少期からの癖だった。母親の営む洋品店にやって来る若者、年寄り、巨漢、黒人、白人、変人。雑多な人々と母の間で飛び交う会話を盗み聞き、「いかに市井の話に耳を傾け、もっと語らせるか」を学んだ。「誰もが、第一、第二、第三の視点を持っている。どんなに単純な人間だって、複雑だ。“One person is many people(一人は多くの人でもある)”。その人と深く長く時間を過ごすことで、彼らの考えやこちらが抱く印象が変わっていくからおもしろい」

新聞の一面ではなく“道端”を書く。タリーズの「反逆な視点」

タリーズの関心は、新聞の一面にはない。「新聞の一面を飾るような有名人、大統領、サッカー選手、映画俳優について書きたいとは思わない。私は、無名の人を読者に紹介したい」

大物シナトラではなくその周辺にいた一般人と行動し、チャールズ・マンソンのストーリーでは、マンソンと会ったことがある男のとりとめのない話を聞く。自動車産業に関する記事の取材で80年代に日本を訪れた際には、三菱自動車従業員の自宅にあがり家族と一緒にお茶を飲んだ。ジャーナリストがこぞって取材したがる政治家や著名人ではなく、名もなき清掃員やトラック運転手に関心がある。「すべては道端からはじまる。権利運動や社会変革だって政府の力でなく、無名の者たちの道端でのデモが実現させた。だから私は、道端について書く」

その昔、5番街のパレードを取材したタリーズの目線の先にいたのは、列の一番最後を行進するチューバ吹きだった。「最後尾で大きなチューバを抱えた少年の視点からストーリーを書いた。その子の後ろには、通りのゴミをかき集める清掃車が追いかけるように迫っている。行列の先頭なんてどうでもいい。“後ろ”がおもしろいんだ」。ニューヨークが大停電に見舞われ街中の明かりが消えた日、タリーズが訪ねたのは、盲目の人々だった。「彼らは普段から暗闇の中で動くことに慣れてるから、道案内をしてみんなを助けていて」。停電の日に盲目の人に話を聞きに行こうなんて、誰が思いつくか。「アウトサイダーの視点をもっている。一番前ではなく“一番後ろ”に目がいくというね」

“失敗”もストーリーの材料にして。血の通った人格のある事実

「フランク・シナトラは、片手にバーボンの入ったグラスを、もう片手に煙草をもち、魅力的だが色褪せた金髪の女ふたりに挟まれバーの暗がった隅に立っていた。女たちは彼がなにか言葉を発するのを待っていたが、彼は口を開かない」

「ビバリーヒルズのバーに佇むシナトラは風邪をひいていて、静かに酒を飲んでいた。心あらずといった様子で、たとえバーのステレオからいきなり自分の曲が流れてきたとしてもピクリとも反応しないだろう」

シナトラのことを知らなくても、この二文を読んだ誰もがシナトラの空虚がまざまざと感じられる。これがタリーズの技であり、ニュージャーナリズムのストーリーテリングだ。事実描写を詩的に仕上げることで、ノンフィクションをあたかもフィクションのようなリズムとテンポで伝える。シナトラの左手、そして右手へと動くタリーズの目線を読者の頭の目が辿る。「言葉を着飾らせて慎重に言いまわしを選び上品な動きをくわえる。踊りの振りつけのように。ジャーナリズムには、平凡なジャーナリズムとシリアスなジャーナリズムがあって、アーティスティックに書かれた後者はもはや“文学”であり、芸術にもなりえる。私はジャーナリズムを、画家や作曲家、劇作家たちがつくる芸術の境域にまで引き上げたかったんだ」

血の通った人間味のある事実を紡ぐのがストーリーテラーだ。「新聞を開けば、スポーツの試合結果、選挙の勝敗、天気予報、株価。情報が得られる。しかし、私が伝えたいのは事実や情報だけでなく、その背後にいる人間であり、ストーリーだ」。情報に人格を与え、事実に人間性を持たせる。そこには自ずと作家自身の機知とセンスが含まれ、そして普通なら“失敗”とみなされる出来事も入ってくる。たとえば「シナトラ本人に取材できず。これじゃあ記事にならない」。本来なら雑誌の損失になりかねない事実を「本人の周辺で練り歩いて集めた情報で、“1対1の質疑応答で発せられるフレーズを並べただけの記事”以上に、価値ある深い物語へと紡いだ」に変化させてしまう。ニュージャーナリズムは、作家の人格や行動をも記事の一部として飲み込んでしまう、実に軟体な生き物なのである。

「食事に出かけよう」。取材がはじまって1時間ほど経ったころ、タリーズと近所のレストランまで歩いた。道中、隣人に呼びとめられしばし道端で雑談をしている彼を待つ。店に着き、また1時間が過ぎ、彼と顔見知りのウェイターが運んできた料理の皿とワインのグラスがすっかり空くころ、筆者の名前が書かれた厚紙には、チップの計算が走り書きされていた。

Interview with Gay Talese

Photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine