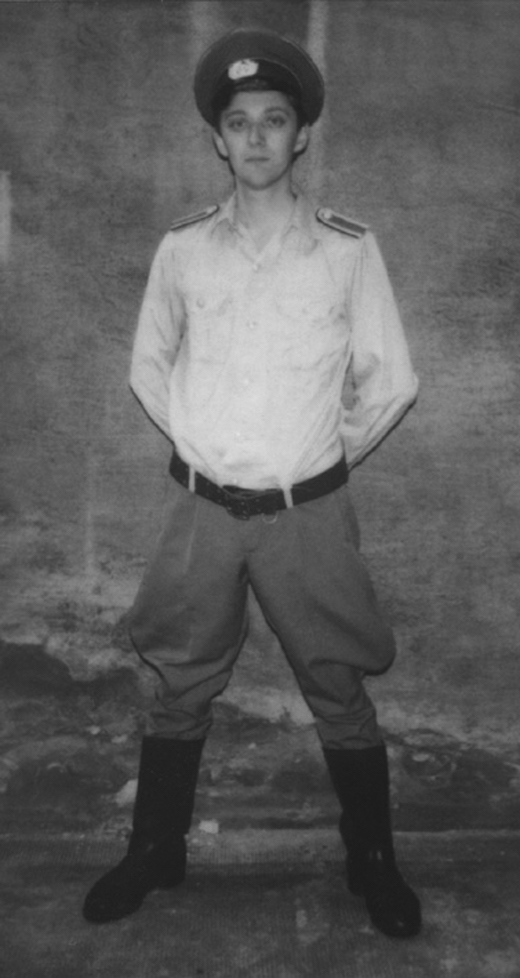

回顧する男は、マーク・リーダー(Mark Reeder)。

イギリス人音楽プロデューサー、ミュージシャン。そして“音楽運び屋”。

冷戦時代、ベルリンの壁と秘密警察の手をくぐり抜け、

抑圧の東ベルリンへ禁じられたパンクロックを“密輸”した男である。

「壁の西側には色鮮やかなグラフィティが施され、東側では兵隊が銃を構え整列する」

人権、文化、金銭の価値、国民の一生、そして人間の尊厳を決定した

高さ3メートルの「ベルリンの壁」。

それを境に、西は「経済」「自由」「文化」のすべてが豊かに栄え、東はすべてに飢えていく。

それは「音楽文化」も同じだった。

命懸けの東から西への逃亡。厳重な検問を乗り越えねばならない西から東への越境。

しかし、マークは幾度となく壁をすり抜けた。

西から東へ極秘の“ブツ”、パンクを密輸、禁じられた音楽を東に紹介するため。

これは、かつて“音楽密輸人”だった張本人の回想録だ。

前回のエピソードでは、西に感化された東のバンドや東との連絡で送っていた“ハガキの暗号”、そして東の教会極秘パンクライブでついに秘密警察に見つかってしまった…! と、緊迫ストーリーを語った。今回は、ベルリンの壁崩壊に時計の針が刻々と近づくなか、しぼんでいく西の音楽シーンとは対象的に緩和化が進んできた東の音楽シーンについてを書いていく。

国営レーベルがティーン絶大人気の東“初”インディーバンドとレコード契約。プロデュースの依頼がぼくに来たのだが(これが歴史上伝説の一枚となることをその時は知る由もない)、その制作裏(テープなんてもんじゃない、〇〇を密輸したり…)、それから、あと一歩のところまでぼくに迫っていた秘密警察の影などを語っていく。

#008「録音とび時間なし、ドラムマシン密輸の東バンド極限レコーディング。そして自宅アパートには怪奇な鏡が…」

東の音楽キッズ、ラジオの前で正座

1980年代も後期に差し掛かると、西ベルリンのミュージックシーンの狂乱はしぼみかかっていた。自然発生的に生まれては消えていた急進的なエネルギーは目に見えるように失われ、多くのバンドはプロの道に進むか、解散していた。パンクやジャーマン・ニューウェーブバンドの大量放出は飽和状態を生み、ついにその泡は弾けた。SO36やRisiko(リスク)のようなバーやクラブは閉店。音楽シーン全体はドラッグ漬けの昏睡状態に溺れていて、多くがその犠牲になり、たとえばぼくを訪ねベルリンに来たニック・ケイヴなんかも、もうパーティは終わったと街を去ってしまった。ただぼくだけは違った。西には小さいながらもダンスミュージックシーンはあったし、それでももし退屈になれば、冒険的な危うさを含む東にいつでも逃げこむことができたから[1]。

マークが西ベルリンで結成していたバンド、Shark Vegas(シャーク・ベガス)。

そう、生気を失う西の音楽シーンとは反対に、今度は東がだいぶ緩んできた。ラジオでは放送許可が下りた西バンド、たとえば、ザ・キュアーやデペッシュ・モード、ニュー・オーダーを流す番組もあった。「カセットレコーダーのための音楽」という名の番組なんてそのいい例だ。東の音楽キッズたちは獲物を狙うハゲワシのようにラジオの前で身構えて、DJが今週のアルバムについて語り終えるや否や録音ボタンを押した。どの番組よりもダントツで人気だったのが、ジョン・ピール(BBCラジオ1の名物DJ)の番組で、音楽中毒者にとって彼の番組を聴くことは、もはや宗教的儀式だった。

録音とぶわ時間ないわの、東バンドレコーディング。途中怪奇な出来事も…

東には独自のレコードレーベル「AMIGA(アミーガ)」があった。第二次世界大戦後に創設された国営レーベルで、クラシック音楽専門の「ETERNA(エテルナ)」や政治色の強い「LITERA(リテーラー)」なども存在した。アミーガはすべての大衆音楽を管轄しており、ジャンル関係なく音楽業界を独占している状態だった。

ある日アミーガから、某アーティストのレコードが発売されることとなった。アーティストは、東ドイツ初の“インディー”バンドで、東のバンドで唯一英語で歌うことが許された「Die Vision(ディー・ヴィジョン)」。彼らはティーンから人気絶大で、国中のユースクラブで満員御礼ライブをしていた。あ、ユースクラブというのは、鬱憤たまった東のキッズたちがたむろす場。ビールはなく、その代わり安いハードリカーと、“クラブ・コーラ”とよばれた一口飲むたびに歯が溶けてしまうような感覚に陥る怪しい酸性ソフトドリンクしか売ってなかった。

まあユースクラブのことはさておき、このディー・ヴィジョンが人気すぎて手に負えなくなってきてから、東の政府のお偉い方はバンドに「解散!」を通告するか、国営レーベルと「レコード契約」を結ばせ自分たちの監視下に置くほかなかった。そして彼らは、後者を選んだ。1989年、アミーガからディー・ヴィジョンのアルバムプロデュース依頼がぼくに舞いこむ。

まずは朝8時にレーベルのオフィスに行き、レコーディングスタジオの予約をするよう指示された。オフィスはベルリンの壁のすぐそばにそびえ立っており、看守がぼくの書類に目を通し、建物に入れてくれた。中は掃除クリーナーの匂いで充満し、オフィスには60年代風ヘアスタイルの小柄な女性がちょこんと座っている。机に置かれた大きな革の台帳の影から丁重にこう尋ねてきた。「いつからレコーディングを開始しますか?」。西ベルリンやイギリスでレコーディングしてきたときの要領で、「そうですねぇ、6週間くらいです」と答えると彼女は、この男気が狂ってるわ!といわんばかりに目をパチクリ、「それは承りかねます。この国は社会主義です、みんな交代で使用しなければならないのです…。月曜の午後3時と火曜の朝7時半からで予約入れときますわ!」。ぼくの心中は大パニック状態だった。どうやってそんな短時間でレコーディングを完成させられるんだ?

思い悩んでいても仕方ないので、初日にぼくはある策をとった。同じレコードスタジオを使用する他のプロデューサーたちについて、それから制作中の作品について調べたところ、彼らは朝早くに仕事をはじめ、さっさと家に帰りたいご老人たちだとわかった。その内の一人、野暮ったいスーツにグレーヘア、眼鏡の学校教師風プロデューサーに歩み寄り、彼の夜のシフトとぼくの昼のシフトを交換してくれないかと頼む。彼が“ありがたく”その相談に応じると、ほかのご年配プロデューサーたちも自らシフトを交換してくれないか、と頼んできたのだ!

ということで、アミーガレコードのスタジオで、ディー・ヴィジョンのレコーディングがはじまった。この国で唯一の公式スタジオだったが、これがDIYの傑作スタジオだった。エンジニアのディーター(彼は素晴らしい腕をもっていた)と彼のアシスタントが手づくりしたもので、たとえばテープレコーダーは、オタリ社の外見にルボックスのデッキ、テレフンケンの発電機を搭載したつぎはぎのフランケンシュタインのような代物だった。他にも違うメーカーの有りものを組み合わせた創作物が転がっており、「必要性がクリエイティビティを生む」を体現したかのような場所。そのほかにも美しいスタインウェイのグランドピアノにノイマンのマイク、大きなマーシャルやヴォックスのアンプ、フェンダーのストラトギャスター、メロトロン(アナログのサンプリングキーボード)まであった。

いよいよバンドがスタジオ入り。2、3曲演ってウォームアップし、サウンドを調整。ドラマーがあまり上手く音を出せていないようで緊張しているのだろう、とさほど気に留めていなかったが、次の日彼はスタジオに足を踏み入れるや否やぼくのところに直行し、バンドを辞めると告げた。二日目でドラマーが脱退!こりゃ素晴らしい!

ドラマーがいないならドラムマシンを、とレーベルを通じて公式に注文しようとしたが、ここで驚愕事実発覚。ドラムマシンが届くのが6、8ヶ月先になるというのだ。こりゃ間に合わぬ。他に選択肢がなかったため、ぼくは西ベルリンに戻ってドラムマシンを“密輸”した。困難はまだあった。東では電力供給が乏しかったため電源が突然落ちることもある。なので(セーブをしていないと)テープレコーダーに録音しておいた24のトラック全部が台なし!という悲劇も、不運なことに数回あり、その度に失った箇所を修復するか録音し直さなければならない。ぼくはディーターと一緒にバンドがスタジオを去ってから、その修復に取り掛かったりしていた。

これはレコーディングの話ではないのだが、ぼくはアルバム制作中、東ベルリンのアパートに泊まっていた。作業は夜遅くまでかかり、スタジオから東の国境、西の国境から自宅間にも長い時間歩きで帰らなければならないため、バンドのシンガーが彼の部屋の上を貸してくれたのだ。家具つきの部屋だったのだが、入居してすぐ壁にかかる大きな鏡に気づいた。ぼくはこの鏡をなんだか怪しく感じ、非常に落ち着かない気分になった。部屋を貸してくれたバンドのシンガーに冗談交じりに「これってマジックミラーなんじゃないの?」と言うと、彼はそんなたわ言には取り合わない、といった態度を示した。しかし部屋には、当時の東ベルリンには非常に珍しいことに電話も置いてあった。もしかして秘密警察が盗聴マイクを仕掛けているかもしれないと疑ぐり、部屋では至って普通の行動をするように務めた…。真実はわからない。

と、ちょっと気味の悪い話になってしまったが、レコーディングの方はというと予定よりもかなり時間がかかっていた。社会主義特有の限られた時間体制や電圧の問題、そして楽器が足りないことなどが原因で。それでもバンドの未来は明るい、とレコーディングが終わる前からみんな気分上々だった。アルバムの先行予約販売数は3万7,000枚で、レーベル代表たちも確かな売上が手に入るとほくそ笑んでるようだった。

そしてぼくたちはファイナルレコーディングを1989年11月2日に終える。セッションのあと、ぼくはレストランで、もそもそなにかを貪っているディーターの向かいに座り、「最終ミックスをする前に短い休暇が欲しい」と告げた。イギリスの友人とルーマニアやポーランド、チェコ、ハンガリーなどを周る計画をしていたのだ。その晩、ぼくは西ベルリンのアパートに戻り、旅行の準備をした。そして11月8日の晩、ぼくはポーランドを目指しベルリンを発ったのだ。その次の日に、あの大事件が歴史に刻まれるとは知らずに…。

次回は、東でも欧米のミュージシャンがコンサートをしに来たことや東の者が殺到したデヴィッド・ボウイの“壁ギリギリ”コンサート(実際ぼくは現場にいなかったが)、ディー・ヴィジョンのアルバム発売に向けて、そしてベルリンの壁がついに…の激動期を語っていく。

デヴィッド・ボウイが国会議事堂前(西側)でベルリンの壁を背に向け、ステージに立った。

マーク・リーダー/Mark Reeder

1958年、英・マンチェスター生まれ。78年から独・ベルリン在住。ミュージシャン、プロデューサー、サウンドエンジニア、レコードレーベルの創設者として英独、世界のミュージシャンを育てあげる。

過去にはニュー・オーダーやデペッシュ・モード、電気グルーヴなど世界的バンドのリミックスも手がけてきたほか、近年では、当時の西ベルリンを記録したドキュメンタリー映画『B Movie: Lust& Sound in Berlin (1979-1989)』(2015年)でナレーションを担当。現在は、自身のニューアルバム『mauerstadt』の制作やイギリスや中国などの若手バンドのプロデュースやリミックス、執筆・講演活動なども精力的に行っている。markreedermusic(ウェブサイト)

———————

Writer: Mark Reeder

Reference: [1] Reeder, Mark.(2015). “B BOOK: LUST&SOUND IN WEST-BERLIN 1979-1989”. Edel Germany GmbH

All images via Mark Reeder

Translated by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine