60年代から「ドーム」や「シェルター」などその時代における慣例的な“住まい”に捉われない暮らし方を模索。消費社会に人間がまわされるのではなく、ヒトらしく生きるための道を探したヒッピーたちの必読&必携書『ホール・アース・カタログ(Whole Earth Catalog)』にてシェルター部門の編集を務めたロイド・カーン(82)。その“セルフビルドの父”はいまなお現役ということで、「シンプルなミニマルライフ」「DIYでスモールハウス」「持たない暮らし」などのキャッチコピーがあふれる現代、暮らしをつくるうえの実直なアドバイスをもらう。

「小さな家」をいち早く提唱したセルフビルドの先駆者、ロイド・カーン

DIYという言葉がやや飽和状態になっている近年、注目を集めてきたのが「シェルター」「スモールハウス」「タイニーハウス」などセルフビルドの家たちだ。“良い暮らし”の定義が、“モノをたくさん所有し大きな家に住むという物質的な贅沢”から、“最小限のモノしか持たず小さな家で送るシンプルライフ”へとシフトするいま、原点へ立ちかえってみるとそこにはロイド・カーンがいる。

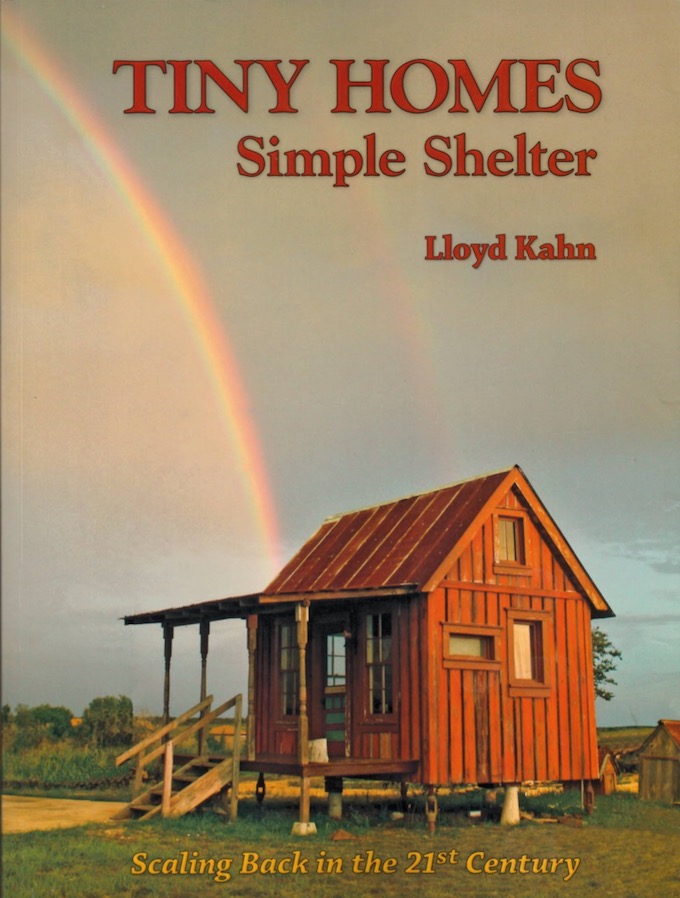

ヒッピー必読&必携書としていまもなお語り継がれる『ホール・アース・カタログ』の「シェルター部門」で編集を務めたのち、自身が創設した出版社「シェルター・パブリケーション」から“セルフビルドのバイブル”となった『シェルター』を1973年に出版。その後も、世界中のタイニーハウスを紹介した『タイニー・ホームズ』や、タイニーハウスより一回り大きいスモールハウスを収録した『スモール・ホームズ』などの書籍を手掛け、DIYの住まいづくりを啓蒙してきたパイオニアが“セルフビルドの父”、ロイド・カーン(82)だ。大工に転向した青年期から、球体型ドームハウスの試行錯誤、失敗を経て、シェルターづくり。現在は50年にかけ追究してきた自給自足生活・セルフビルドに関する書籍を制作中。半世紀やむことなく「スモールハウス」と向き合ってきたロイドに話を聞くべく、彼の住まいがあるカリフォルニア州ボリナス(同敷地内にはシェルター・パブリケーション編集部も構える)とスカイプを繋いだ。

解像度の低い画像で見づらいが、こちら右がロイド・カーンだ。

ドームハウスは失敗。“住みやすい家”をひたすらに探す旅

「ドーム(ハウス)こそが従来の代わりになる家だと信じていたけど、実際には機能しないとわかったときは悲しかったね」。ロイドが家を自作しはじめたのは1960年代。時はヒッピームーブメントの繁栄の真っ只中だ。多くの若者が“人間性の回復”を訴え、自ずと自身の生き方に向き合ったように、保険ブローカーとしてサンフランシスコで働いていた若かりし頃のロイドもヒッチハイクでのアメリカ横断の旅へと出る。数ヶ月後に戻ってきたころには、大工に転身。自分の手で家を建てる父を手伝った幼少期の原体験がロイドをそうさせた。

大工となり、まもなくして影響を受けたのが“20世紀のダビンチ”と称されたバックミンスター・フラー博士が提唱したジオデシック・ドーム*理論だ。球体の住居「ドームハウス」のことで、カリフォルニアのヒッピーたちがこぞって丘の上に建てていた。「当時、ドームはカウンターカルチャーのシンボルだった。あの頃は、ドームこそが環境的で実用的、従来の住居への代替になると信じてやまなかった」とロイドもドームづくりに没入する。アルミや鉄板、ベニヤ板、ファイバーグラスなど、さまざまな素材でドームをトライ。70年には実験的なドームづくりまとめた書籍『ドーム・ワン』を出版し、それに続く『ドーム・ツー』(71年)は17万5,000部の売り上げを記録した。しかしドームを突き詰めるも、5年ほどして気がついた。低い耐久性(数ヶ月しか雨に打ち勝つことができない)や、円形内に長方形のベッドや冷蔵庫などを据える難しさ(既存の家具がフィットしない)、それからコストが高すぎること。行き着いたのは「住居としてドームは機能しない」という結論だった。ドームはそのキャッチーさからも大きな注目を浴びていたが「より良く機能しないドームに人をこれ以上費やさせるのはいかがなものか」と断念。そもそもドームの手引きは「自分でできる家の作り方」を示したかったためで、機能しないドームを勧めない理由についての本を出版した正直さだ。

*1947年に考案。「より少ない素材でより効率的なデザイン」をテーマに球面を模した正二十面体をないし正二十面体、あるいは半正多面体の切頂二十面体を基本骨格とし、規格化された三角形の部材を組み合わせ、できる限り大きな内部空間を得る構造。

ロイドがその次に目を向けたのが、気候や立地などの風土に応じてつくられるヴァナキュラー建築。カメラを携え、ヨーロッパやアフリカ、オーストラリア、それから日本など世界各地を旅し、自然に転がる材料を用いたヴァナキュラー建築を写真に収める。垂直の壁に長方形の建材でつくられた家は、ドームハウスと比べ物にならないくらいの“住める家”。1000以上のヴァナキュラー建築の写真を集めた『シェルター(73年)』は住まいの在り方を人々に問うだけでなく、“セルフビルドの父”が世の中に提示する住まいの指針となった。

“Start Small, Then Larger(小さくはじめて、大きくしよう)”

ロイドとセルフビルドの数十年から、サステナブルやDIYに価値が見出される昨今だが、スモールハウスという住まいの選択肢は人の生活はどう変わってきたのか。いまも昔もセルフビルドで得られる価値とは何なのか。

こんな大きすぎるテーマに、セルフビルドの父はこう答える。「まあ家賃を支払わなくていいからね」。意外とあっさり、だが誰にとっても的確で現実味のある答えに続けて、いい家について。「いい家とは、雨風から身をまもり、寝食ができ、病気になろうとも安らえるに十分な場所。そして月々住宅ローンの返済や高い家賃に追われる心配ももたらさない存在だ」。住人、その土地の環境、その国により“良い家の質”は変わってくるが、最低限を兼ね備え自分の許容範囲で成り立つ“シェルター”の概念からなる家とは、一概に「社会に頼らず“独立した空間”であるということだ」。

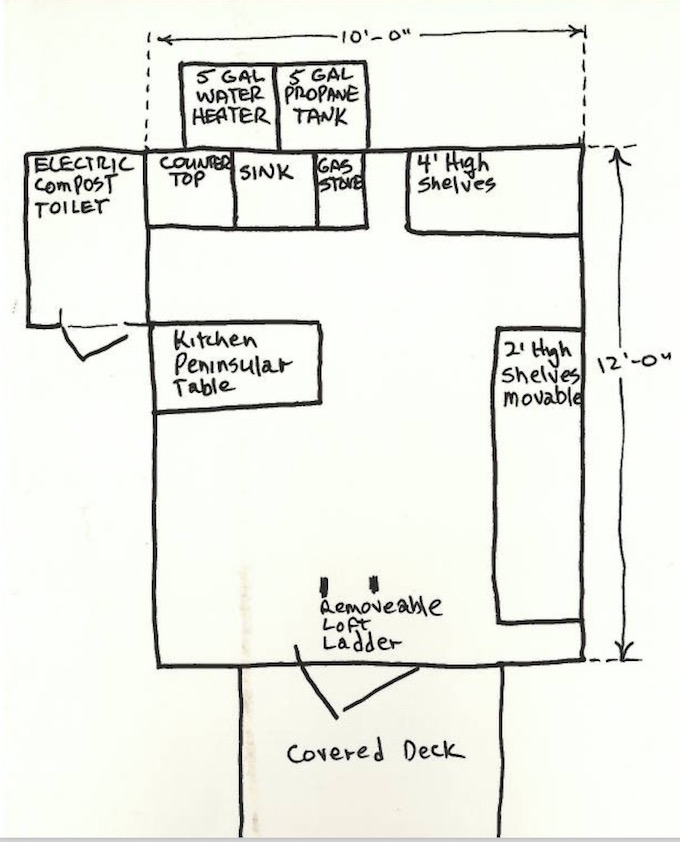

だがそれは、まるっきりの独立を目指すことではない。「できるところまでをDIYをやればいい。セルフビルドだって100パーセントすべて自分でやる必要はない。私の家だって、100パーセント私の力で建てられたわけではない。私より腕のいい大工がキッチンやバスルーム、屋根をこさえたり。必要であれば電気技師や配管工にも頼む。できる限りを自分の手を使ってやってみることが大切なんだ」。家のうえに成り立つ生活もそうで、「60年代当時はコミューン生活を中心にすべて食料も自給自足で賄おうとしたが、結局それは無理だった」。ロイドのいう独立した空間(暮らし)、というのは、少しずつ自分の手を加え自分でコントロールする場所を増やしていくことだ。「シェルター(家)については、はじめは小さく、そしてだんだん大きくしていく(start small, then larger)。最初はキッチンやバスルーム、寝床、そして暖房システムなど生活するのに最低限のものだけを揃える。そして年数を重ねるごとに増築していけばいい」暮らしもそうで、自分の手を施す部分は小さなことからはじめる「たとえば都市に住んでいるなら、非常階段でパセリを育てるところからはじめるので結構。自分でやることを増やせばお金が浮き、そして欲しいものを手に入れる」。セルフビルドの暮らし、たとえばタイニーハウスの重要性とは単純に小さな家に暮らすということではなく、暮らしのものごとについて最低限に考え、自分で生活を決めるということだ。ロイドはつけくわえる。「いつでも“大より小が勝る(smaller rather than larger)”という精神性を心に留めておくように」。

彼は、セルフビルドに興味を持ついまの20、30代の若者たちが、自分の本を手に取っていることがうれしいと言う。「本が出版された当時はまだこの世に生まれてもいなかった彼らは、同じスピリットを持った世代だ」。もしもいま自分が若ければ、都心の古くてダメになった安い家を見つけて改築するという。「一からはじめるよりもずっと実践的だ」。夢のようなドームも機能しなければやめ、家づくりも諸処自分よりも優れた人に頼む。ロマンよりも実用が大きめだ。

セルフビルドの暮らしとは、家という機能を追求しながらその行為そのものが「独立した精神で暮らしの優先順位を決め、自分の暮らしを実用的に建て直す」ということ。そしてそれは、ロイド・カーンが言うに「まずは非常階段でパセリを育てることからはじめてみればいいじゃないか」ということだ。

Interview with Lloyd Kahn

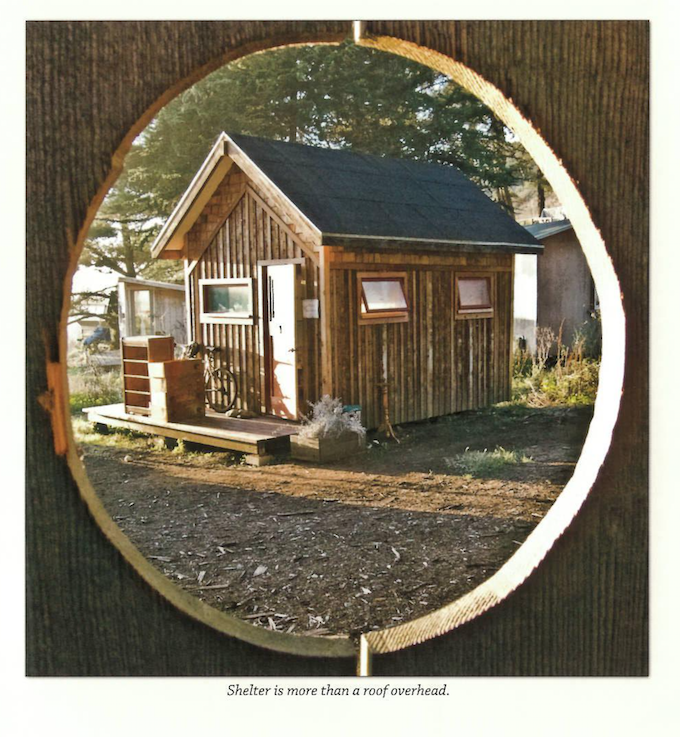

“Shelter is more than a roof overhead.”(シェルターとは、頭上の屋根以上の意味をもっている)。

—————

All images via Tiny Homes with a permission from Lloyd Kahn

Text by HEAPS, editorial contributor: Shimpei Nakagawa

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine