日本初の女流文芸同人誌『青鞜』。「せいとう」と読む。18世紀の英国に存在した、女性が参加できる知的な会話の場所であった文芸サロン「ブルーストッキング」の和訳だ。日本における女性解放運動の第一人者で作家の平塚らいてうが中心となり1911年に創刊された同誌は、「元始女性は太陽であった」を宣言し、貞操や中絶の問題に触れ、家制度や良妻賢母などのルールや思想に疑問を呈し、女性解放運動に貢献した書となった。

1916年に廃刊するまでの5年のあいだには、当時20歳だった運動家の伊藤野枝が編集長に就任するなど、雑誌の内容だけでなく、雑誌そのものが先進的だったといえよう。

さて、時は2020年、大変便利な世の中になったというのにその古臭いカルチャーは廃れない。それどころか、絶え間なく人間的な速度で成長し続ける〈ジンカルチャー〉。身銭を切ってもつくりたくて仕方がない。いろいろ度外視の独立した精神のもと「インディペンデントの出版」、その自由な制作を毎月1冊探っていく。

ガールズスケートシーンが賑やかになっている。ここ数年のシーンを引っ張ってきた7人の女子スケーターから成るニューヨークのガールズスケートクルー「スケート・キッチン」や、同じくニューヨークのラテン系フェミニストスケートクルー「ブルージャス」、チャットグループのワッツアップからはじまった英国の「ガールズ・キャント・スケート」。日本でも、『いつかティファニーで朝食を』の漫画家マキヒロチによる最新作のガールズスケーター群像劇『スケッチー』が話題だ。ガールズスケートシーン到来の予感がする。

それまで男性中心だったスケーターカルチャー(と、それに付随するストリートカルチャー)に女性の存在が確実に入り込んでいるが、まだまだ「スケート」=「男性」や「トムボーイ(おてんば、ボーイッシュ)」なイメージは根強い。まだまだ市場にあるスケート商品ももっぱら男性向けだ。そんななか「ガールズスケート界やまわりで起こっている多くの会話に焦点を当てること」をミッションに、昨年創刊されたばかりの雑誌がニューヨーク発の『Oh-So(オー・ソー)』だ。「僕の7歳の娘が、欲しいって思えるスケート板がなかった」のが、同誌製作のきっかけ。

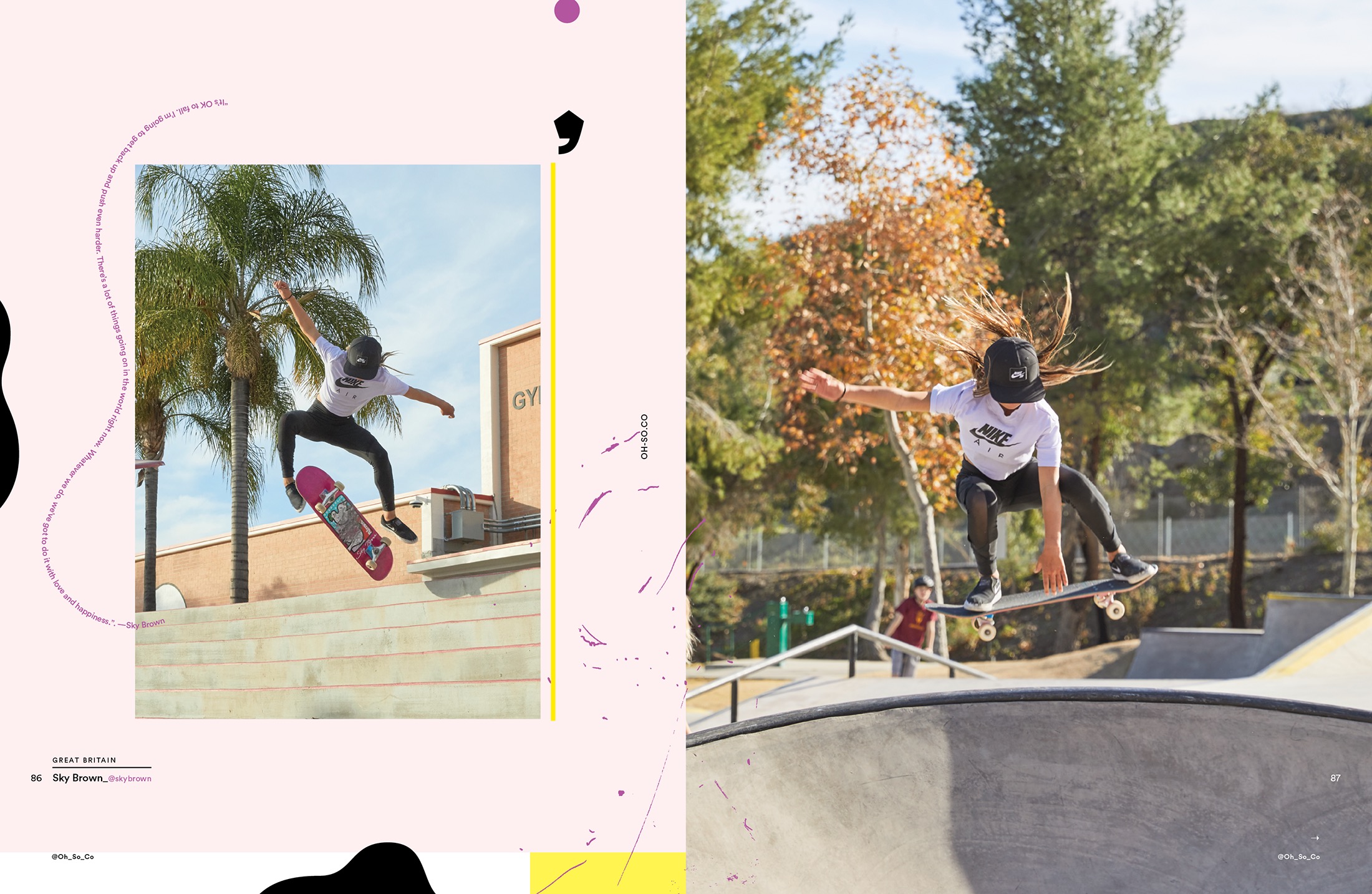

これまで出版してきた5号分の誌面には、ガールズスケーターのレジェンド的存在ミミ・ヌープや英国やインド、ブラジル、日本など多国籍のガールズスケーターのインタビュー記事、撮りおろし写真やイラストなどがぎっしり。男性中心が常だったスケートカルチャーシーンにおいて、女性というジェンダーと、欧米だけでないさまざまな地域に焦点をあて、ノーボーダーなスケートカルチャーへと駆け抜ける。スケートシーンをボーダレスにする雑誌作りについて、クリエイティブディレクターで編集長のロブ・ヒューイットに取材した。

HEAPS(以下、H):雑誌をはじめたきっかけは、娘さんだそうで。

Rob Hewitt(以下、R):2年前の夏、当時7歳だった僕の娘が家で古いスケートボードを見つけて、それで遊びはじめたことがきっかけ。そのあと、地元のスケートショップに行ってみたら、娘が「欲しい!!」と思えるスケートボードがなくて。7歳の彼女が好きなものといったら、スライムやキラキラしたもの、マイリトルポニー(米国の子どもに人気のキャラ)。そんな少女向けのスケートボードがあるべき、っていうわけじゃないけど、スケートに興味がある女の子に響くようなスケートボードがない、と痛感したんだ。

H:確かにガールズスケーターが増えてきていても、市場に出回っているものは男性っぽい。スケート=男子カルチャーだな〜と思うのは、どんな時ですか?

R:女性のスケーターがスケートパークでトリックを決めているインスタ動画に、男性からのネガティブなコメントがポストされるのもよく見る。スケートパークで笑われた、という話も聞いたことがある。なんか残念だよね。僕の若い頃は、トニー・ホーク(“スケートボード界の神”とも呼ばれる米有名プロスケーター)やバード・ハウス(トニー・ホークが共同創立したスケート会社)が出てきて、みんなをコミュニティに集めよう、多様性の根源について理解しようとしていたのに。

H:そうなんですか。

R:スポーツに限らず、男性がリードするという社会の性質でもあるのかと思うよ。女性のスケートシーンも歴史も男性のと同じようにあったのに、どんどん小さくなって影に隠れるようになってしまったんだよね。Zボーイズ*のオリジナルメンバーだったペギー・オキを考えてみてよ。チーム唯一の女性メンバーだったんだよ。とてもかっこいいよね。

*1970年代中期、カリフォルニア州ベニスビーチで結成された伝説のスケートボードチーム。彼らについては、映画『ロード・オブ・ドッグタウン』などでも描かれている。

H:ガールズスケーターやシーンも確実に存在していたのに、スポットライトが当てられていなかったのか。

R:2000年代からガールズシーンが成長してきて、ここ5年くらいで爆発的に盛り上がった。ガールズスケーターへのスポンサーも増えたし、活躍する機会も増えたといえる。

H:『Oh-So』も「ガールズスケートボードシーンや、そのまわりで起こっている多くの会話に焦点を当てること」。

R:(娘との出来事のあと)調べてみたら、ガールズスケートシーンについていろいろ発見したんだよ。アマチュアでもプロでも、すごく才能のある素晴らしいスケーターたちがたくさんいる。インスタでフォローして追うようになって。

H:どんどんガールズスケートシーンに魅せられて生まれた『Oh-So』を拝見。ガールズスケートのレジェンド、ミミ・ヌープや、英国初の女性プロスケーター、ルーシー・アダムス、世界最年少のプロスケートボーダーとして有名なスカイ・ブラウンのインタビューなど。世界的に有名なガールズスケーターたちとのインタビュー記事が掲載されています。彼女たちのことはどうやって知って、どう繋がったのですか。

R:VANSのパークシリーズのようなスケートイベントをたくさん観はじめた。あとは、インスタでフォローすることの積み重ね。大会ですごくいいプレーをするスケーターを見つけたら、インスタグラムでメッセージを送って、返事を待つ。これまでこの方法で自然に繋がっていった。取材を引き受けてくれた彼女たちに本当に感謝している。

H:すべて地道なコンタクトから実現したインタビューだったんですね。また、欧米だけでなく、他国のガールズスケーターたちを取材しているのも特徴的です。たとえば、

・スペインのスケートシーンを変えたといわれているアンドレア・ベニテズ

・オーストリアのティーンスケーター、アリサ・フェスル

・スウェーデンのリジー・アーマント

・ブラジルのカレン・ジョンズ、ドラ・ヴァレラ、カミラ・ボージェス

そして、

・インド・ベンガルール出身のアティタ・ヴァルゲスや、同じくインドのマハーバリプラムを拠点にする10歳のカマリ・モーシ。

個人的には、インドという女性が排他されがちな社会で活躍するアティタにとても興味をもちました。

R:数年前にアティタと会ったとき、彼女が生活する文化のなかでどれほど女性が抑圧されているかについてすごく話したがっていた。とてもパワフルな声を持っていて、何が起こっているのかを認識してきちんとそれを話せる人だったよ。

H:誌面のインタビューでも、彼女の育った街では道の舗装もされていないことや、人が多くてスケートができる状態じゃないこと、ギアを買えるショップも皆無のことなどを話していましたね。

第4号では、当時13歳の日本のスケーター、岡本碧優(みすぐ)の才能を特集。5年ほどのキャリアで、昨年にはアクションスポーツで活躍した選手を表彰する 『JAPAN ACTION SPORTS AWARDS』にも選ばれた天才的なスケーターです。

R:彼女はすばらしいよ。ものすごく努力しているし、訓練も積み重ねている。ミスグのすばらしいところは、なにもないところから出てきたところ。2019年終わりに6つの大会で勝ち続けたんだ。13歳で大きなプレッシャーを背負ってみんなの前で闘っていたのは、すごいこと。ストリートスケーターのアオリ(西村碧莉)も良いね。

H:スペインにブラジル、日本など、ワールドワイドにガールズスケーターたちが誌面に登場するのも、ユニークな点だと思います。

R:ワールドワイドにフィーチャーしたかったんだ。日本にもブラジルにも信じられないくらい優れた才能があるスケーターたちがいる。レティシア・ブフォニは小さいころ(ブラジルから)アメリカにやって来て、すばらしいキャリアをスタートした。彼女のように、才能があってもまだ発掘されていないガールズスケーターたちが世界の国々にまだまだいると思うから、そんな存在にももっと焦点を当てたい。

H:欧米のスケーターたちとは育った環境や文化も違う彼女たちですが、取材や記事を進めるうえでなにか気をつけたことはありますか。

R:彼女たちが取材でネガティブなことを言っても決して編集はしなかった。それが彼女たちの声だから、そのまま誌面に反映させたんだ。あとは、英語がネイティブじゃない、たとえばブラジルのスケーターたちの英語も、そのまま彼女たちの声として載せている。決してネイティブが話しているような流暢な英語に編集したりはしない。この雑誌が彼女たちのフォーラム。それ以上でも以下でもないから。

H:なるほど。写真でも存在の強さが表現されていますよね。ガールズスケーターたちのエネルギーがビシビシと伝わってくる大胆で力強い写真をふんだんに掲載しています。世界各地での写真撮影はどうしていますか?

R:現地のフォトグラファーを必死に探しているよ。もしスケーターたちが知っているフォトグラファーを起用したりもする。その方がやりやすくなることもあるからね。あとコロナ前の話だけど、ガールズスケーターたちは世界を飛び回っているんだよ。たとえばブラジル人のスケーター、パメラ・ローザがブラジルからロサンゼルスへ移動したときは、彼女を捉えるため、ロサンゼルスでもフォトグラファーを手配して、文字通り彼女のあとを追いかけた。インスタで彼女たちの動向を追跡して、数日後には「あ、違う国に行かなきゃ」って感じだよ。

H:もはや張り込みですね。ガールズスケーターを撮るフォトグラファーで好きな人はいますか?

R:知っておいてほしいのが、僕たちは“ガールズ版スラッシャー・マガジン*”にはなりたくないってこと。彼らは雑誌自体が文化的な意味をもっていたけど、僕たちはそのオーセンティックさになにかを付け足すだけのことはしたくなくて。それに彼らに続くようなジンってもうすでにたくさん存在しているから、僕たちの雑誌ではなにか違うことをしたかった。だから写真も違うアプローチをとっている。

*1981年に創刊された伝説的なスケーター雑誌。ファッションを含めたスケーターカルチャーの土台を作った。

H:どんなアプローチでしょうか。

R:スケーターたちは、それぞれがみんな自分の写真や動画をとってインスタに記録していくのがすごくうまいから、雑誌ではもっと“スケーターたちの女性としてのパーソナリティー”に焦点をあてた写真を撮りたかった。どこのスケートパークでどんなトリックをしているのか、なんてのはインスタで見ればわかる。雑誌では、スケーターたちがスケートボードに乗っているとき、乗っていないときのありのままの姿を捉えたかった。ポートレート写真で、タトゥーや髪型、全体的なスタイルをそのままに。好きなスケーターフォトグラファーもいるけど、雑誌では彼らに頼むとは限らないし。

H:毎号の表紙の選び方も気になります。

R:本当にありがたいことに、これまで有名なスケーターたちを表紙にすることができたんだ。スカイやレティシア、ミスグ…。雑誌の中身では、プロでもアマでも、もっと多様性や異なるスタイルをフィーチャーしているんだ。

H:最新号の表紙は、注目のLA出身の若手スケーター、アリーシャ・リー。この号は、コロナの最中に発売されましたが、なにかいつもとは違うコンテンツを盛り込んでいるのでしょうか。

R:制作時にちょうどジョージ・フロイド事件がおこって、各地で抗議運動が勃発したんだ。すごくパワフルな時期だったから、このことも含めようと思った。平和的な抗議運動をするにはどうしたらいいのか、自分が大切だと思っていることに対してどのように声をあげたらいいのか、というメッセージも入れ込んだ。

H:スケートシーン以外の話題にもちなみに『Oh-So』は、ガールズスケート界でどれくらい知られている雑誌なんですか。

R:まだそれほど知られているとは思わないな。僕たちは口コミでオーガニックに成長していると思う、ゆっくりね。もちろんガールズスケーターのなかには知っている子たちもいるし、男性の読者もいる。子どものために買う親御さんたちもいるんだ。また誌面に出てきたスケーターたちは雑誌をすごくサポートしてくれている。未だに、スカイやレティシアたちが時間を取って取材撮影に協力してくれたのが信じられない。あと、ぜひ取材したいと思っているこれから期待の新人や、次世代のスケーターたちもこれからも特集する予定だよ。

H:雑誌作りを通してこれまで見てきたなかで、特徴的なスケートコミュニティはどこでしたか?

R:日本のコミュニティはおもしろい。自分たちの“スケートボードスタイル”を持っているといえばいいのかな。変に肩肘張っていくて、みんな本当にたのしんでやっているんだよね。欧米のスケーター文化にインスピレーションを受けつつも、独自のスピリットを持っていると思う。実際、僕も東京に行ったことがあるんだけど、西洋やアメリカのカルチャーに独自のツイストをかけたものだらけだったよ。

H:そういえば、世界トップクラスのガールズスケーターが集まるイベント「スケートエクスチェンジ」が東京で開催されたとき、『Oh-So』の特別号を配布したそうですね。日本然り、いま世界各地で盛り上がるガールズスケートコミュニティは、すでに確立されたボーイズのコミュニティとは違う広がり方をしているんでしょうか。

R:ガールズコミュニティでは、「コミュニティ」という概念をすごく大切にしていて、(スケートコミュニティが)いろいろな人が集まる場であってほしいと思っている。「一緒に外に出て、一緒にスケートできることをたのしもう」って感じの、お互い励ますようなね。

H:最近さまざまな地域で、いろいろなガールズスケーターのチームも増えてきてますよね。ここニューヨークでも地区によってチームがありますが、パークやコミュニティでおもしろい違いがあったりするんですか。

R:僕自身、まだここら辺については話を聞くことができていないんだ。もっと突き詰めたいトピックだよ。小耳に挟んだ話だけど、スケートパークの様子も変わってきているみたい。以前なら初心者に歓迎的でない雰囲気があったみたいだけど、いまだと、教えあい、助け合いがよくあるみたいなんだ。

H:そのあたりもノーボーダーに。

R:時には女の子が男の子に教えたりして一緒にスケートすることもあったりするんだ。これはすばらしいことだし、スケートカルチャーの一部でもある。(男女の)ボーダーラインは、間違いなく曖昧になっていくと思うよ。

Interview with Rob Hewitt of Oh-So Magazine

All images via Oh-So Magazine

Text by HEAPS and Aya Sakai

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine