新しいプロジェクトからは、バラエティにとんだいまが見えてくる。ふつふつと醸成されはじめたニーズへの迅速な一手、世界各地の独自のやり方が光る課題へのアプローチ、表立って見えていない社会の隙間にある暮らしへの応え、時代の感性をありのままに表現しようとする振る舞いから生まれるものたち。

投資額や売り上げの数字ではなく、時代と社会とその文化への接続を尺度に。新しいプロジェクトとその背景と考察を通していまをのぞこう、HEAPSの(だいたい)週1のスタートアップ記事をどうぞ。

大豆やジャックフルーツまでもが“肉”になる昨今。プラントベース(植物由来)フードの盛り上がりもあって、代替フードの勢いは増すばかりだ。昨年には鶏の細胞から培養するラボベースの代替肉も登場するなど進化しているなか、ついに「空気」と「電気」から食用タンパク質を作ることに成功した。

これだけで十分に注目すべきことなのだが、今回焦点を当てたいのは、このプロセスに欠かせないという「微生物」のこと。

発酵食品などで食においては昔から人間がお世話になっている微生物は、未来の食にも大役を任されているっぽい?

電気と空気で、フィンランド式ミートボールやバケットのパテも

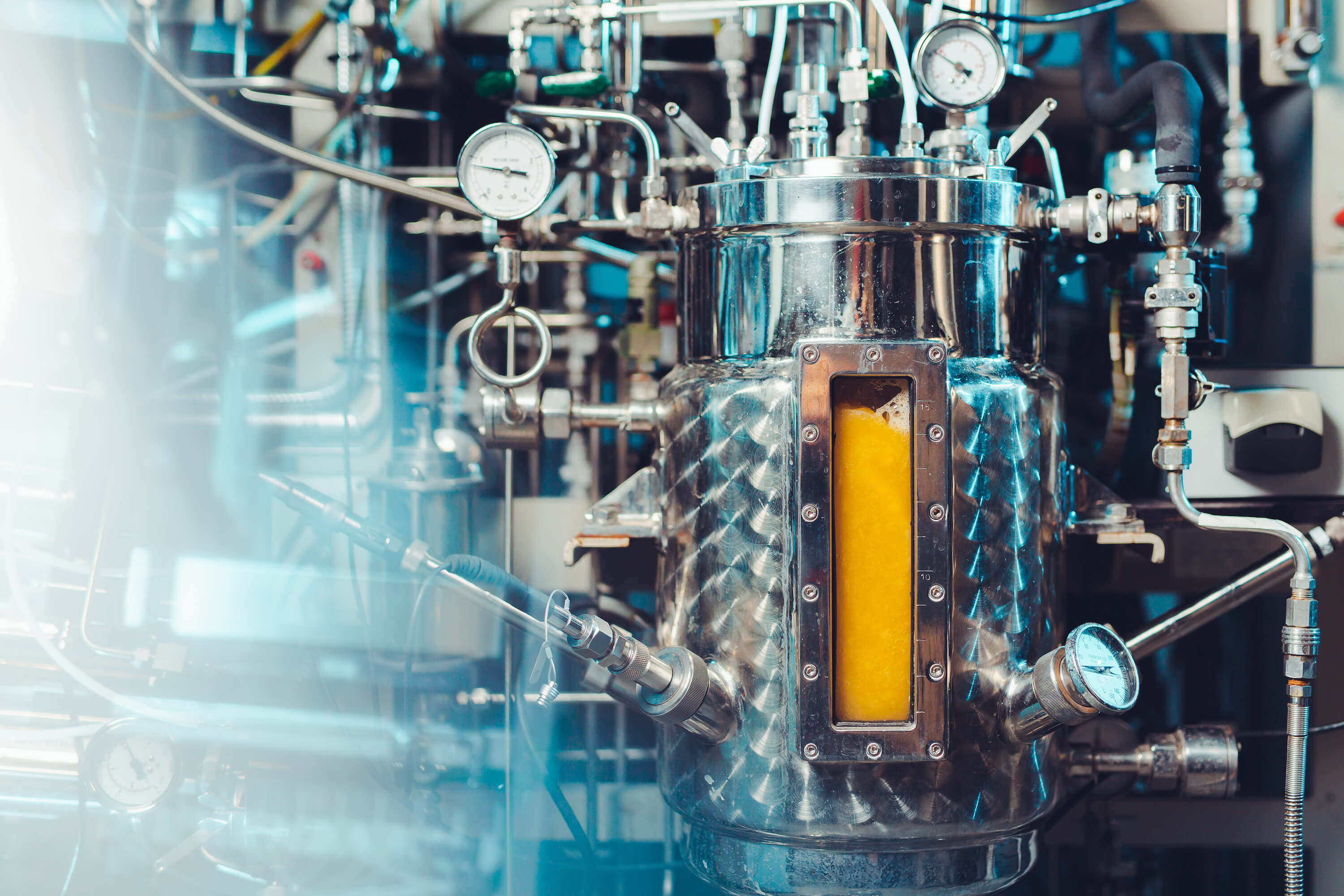

ところで、盛り上がる「プラントベースフード」だが、改良が必要という見方もある。植物由来の食のベースとなる農業は、森林伐採、屠殺、肥料多投入による水・土壌の汚染で生態系の破壊に繋がるという指摘もあるからだ。そこでは新たにこんな存在も登場している。「食品生産から“農業”を切り離しました」というフィンランド発のスタートアップ、ソーラー・フーズ(Solar Foods)。一切農業をおこなわず、独自のタンパク質の粉「ソレイン」の開発に取り組む。おもな原料は「空気」「電気」だ。

空気と電気(もちろん、再生可能エネルギー)から「世界でもっともサステナブルなタンパク質」はどのようにつくられるのか。

2、発生した水素と二酸化炭素にカリウム、ナトリウム、リンなどの栄養素をくわえる。

3、このスペシャルブレンドを微生物にあたえる。すると微生物がタンパク質を生成。

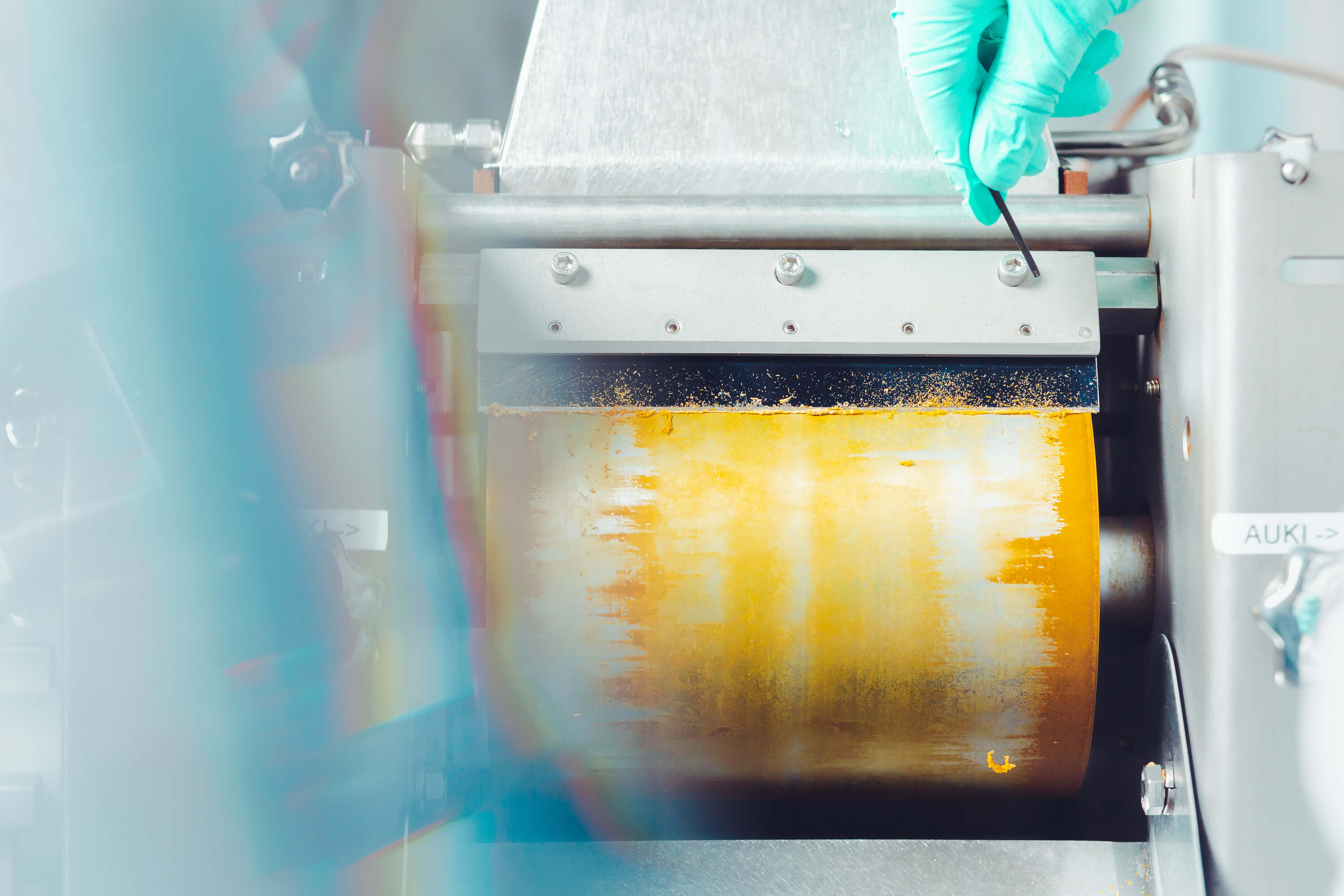

4、最後に微生物を熱処理。これで粉状のタンパク質が完成。

5、この粉「ソレイン」で、さまざまな食品を作る。

ソーラー・フーズCEOによると「1キログラムのソレインにより、7人から10人の一日のタンパク質摂取量をまかなえます」とのこと。同社はこの粉を用いた試作を発表、フィンランド定番料理のミートボールやバケットに塗って食べるパテなどだ。見た目はどれもおからや大豆などからつくられたビーガン料理のような見た目。やっぱり味が気になるなあ。

今年には商品化され、販売開始の予定。ベジバーガーなど代替肉としての使い道や飲み物やヨーグルト、パンに注入するタンパク質栄養素としての使い道などが考えられる。空気や電気などを食した微生物が生成したタンパク質を口にすると考えて一瞬気が引けたが、よく考えると納豆やチーズなども微生物(菌)を使用しているのでなんら変わりはない。

また「生物」である微生物が処理した粉を食べるというのは、肉や魚はもちろんのこと、乳製品や卵も食べないビーガンにとっては大丈夫なのか? なども気になってしまった。筆者のビーガンの知人曰く「微生物はヴィーガンが食してもいい生き物」らしい(もちろん個人差はあるだろう)。

昔もいまも、未来も大活躍する微生物

微生物なくして、未来のタンパク質「ソレイン」は存在し得ない。微生物、すごいね、と感心してしまうが、よく考えてみると微生物は昔から、すごいのだ。

たとえば日本の伝統食品である味噌や納豆などの発酵食品に微生物(菌)は欠かせない。日本における発酵食品の起源というのはなんと平安時代にまでさかのぼる*。汁にしてもそのまま食べてもうまい味噌は、平安時代の文献に「未醤」という名(現在でいう「味噌」)で記されているという。また、江戸時代には、納豆や漬け物、日本酒などの発酵食品も世に出回り、みんなの舌をたのしませていた。最古の加工食品と名高い発酵食品の王・チーズにいたっては、紀元前6000年前後が起源だといわれている。

*一説によると、弥生時代の後期から麹を使った酒が作られていたという。またその昔、人々は微生物のことを知らず、発酵は「神の仕業」だと信じていたのだとか。

21世紀も四半世紀に差し掛かったいま、微生物は、空気と電気を使用したハイテク技術から生まれるタンパク質にも欠かせない要素として君臨する。この技術を利用すれば「宇宙や砂漠、北極圏でもタンパク質を生成し食糧を確保することが可能になると思います」。これから先の食の生産にも微生物は引っ張りだこになりそうだ。

—————

All Image via Solar Foods

Text by Ayano Mori

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine