2020年早春から、世界の社会、経済、文化、そして一人ひとりの日常生活や行動を一変する出来事が起こっている。現在160ヶ国以上に蔓延する、新型コロナウイルスの世界的大流行だ。いまも刻々と、今日そのものを、そしてこれからの日々を揺るがしている。

先の見えない不安や混乱、コロナに関連するさまざまな数字、そして悲しい出来事。耳にし、目にするニュースに敏感になる毎日。

この状況下において、いまHEAPSが伝えられること。それは、これまで取材してきた世界中のさまざまな分野で活動する人々が、いま何を考え、どのように行動し、また日々を生活し、これから先になにを見据えていくのか、だ。

今年始動した「ある状況の、一人ひとりのリアルな最近の日々を記録」する連載【XVoices—今日それぞれのリアル】の一環として、〈コロナとリアリティ〉を緊急スタート。過去の取材を通してHEAPSがいまも繋がっている、世界のあちこちに生きて活動する個人たちに、現状下でのリアリティを取材していく。

カザフスタン出身の彼は、国民の叫びをムンクの『叫び』に重ね、こう叫んだ。「21世紀のカザフスタンは『核のゴミ捨て場』と化した」。

私たちヒープスがその彼、パシャ・カス(Pasha Cas。以下、パシャ)をはじめて取り上げたのは2年前。自分が生きるカザフスタン共和国(以下、カザフスタン)の実情を海外に向けて発信しているストリートアーティストとして、その存在を知った。カザフスタンが、長きにわたってソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)の核実験場として使用されていたこと。核実験場を閉鎖したものの、核の脅威はその後もカザフスタンの住民たちをさまざまな病に陥れていること。

その事実を動画配信で世界に向けて発信したのが冒頭の作品(2016)だ。核実験場の跡地に侵入し、残った廃墟の壁一面にエドヴァルド・ムンクの名画『叫び』を描き、配信した。これをきっかけに海外からも注目を集めるようになり、以来、ロシアを足がかりにアーティストとしての活動の場を世界各国に広げてきた。特に昨年は、アメリカやドイツ、ジョージアなど、3〜4ヶ月ごとに海外のレジデンス・プログラムに参加してきたと話す。

1995年生まれのパシャは、現在25歳。今年は米ビジネス誌『フォーブス』が選ぶ、次世代を担う30歳未満の30人「30 UNDER 30」のアジア・アート部門にも選出され、彼にとってはまさに「これから」というときにパンデミックは起きた。

いまパシャは、どこにいて、ストリートアーティストとしてどんな活動をおこなっているのか。ストリートアーティストが、いまできることはなんだろう。

ロシア語で取材リクエストメールを送ると、「да конечно(うん、もちろん)」と快諾してくれたので、いろいろ聞いてみた。

パシャ・カス。

Photo by Tanya Sharapova

Project Monument

HEAPS(以下、H):お久しぶりです。フォーブスの「30 UNDER 30」選出、おめでとうございます。いま、どこにいるんですか?

Pasha(以下、P):ありがとうございます。いまは、実家があるカザフスタンのアルマトイ(南東部の都市)に戻っています。新型コロナウイルスの感染拡大がニュースになりだしたころ、アートプロジェクトでジョージアにいたのですが、カザフスタンが3月28日に国境を封鎖するという通達があり、急遽、戻ることに決めました。

H:カザフスタンは3月半ばに非常事態宣言を発令して、商業施設や映画館などの営業を停止した、とニュースでみましたが、その後の状況はどうですか?

P:決して良いとはいえませんが、他国に比べたら感染状況はマシなのではないかと。というもの、政府の対応が比較的早かったので。国境を封鎖したのも結果的にはよかったのだと思います。市民がパニックになることもなく、多くの人はいまも自宅で静かに過ごしています。

Photo by Neven Hillebrands

Project: Find Now

Photo by Yola Yolart

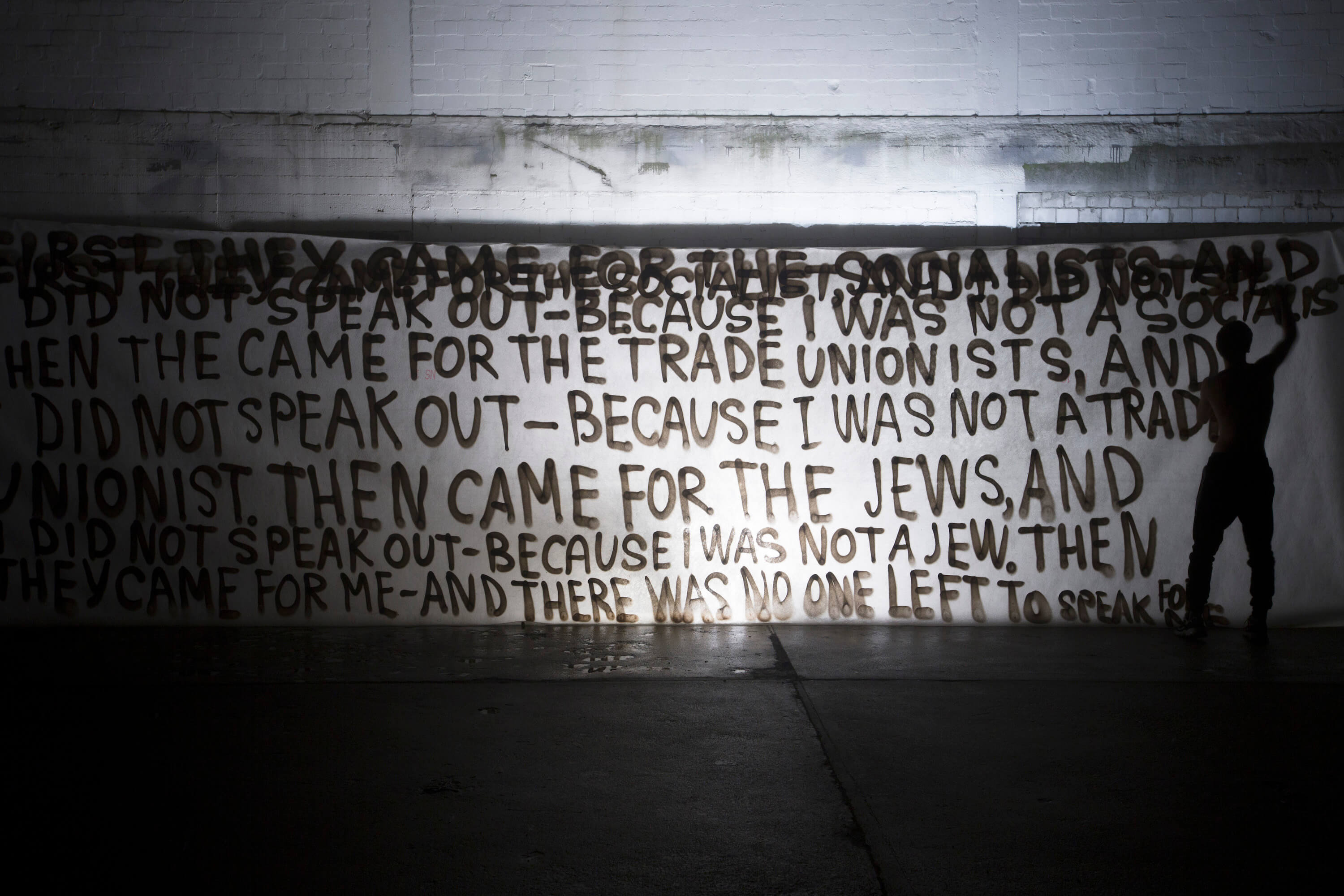

Project: No One Left

H:アメリカや日本では、不要不急の外出を自粛するようにといわれていますが、その点はカザフスタンも同じでしょうか。

P:そうですね。ただし「自宅から半径2キロメートル圏内で」といわれていて、遠くへは出られません。交差点には警察がいて、道行く人に「どこへ向かっているのか」と確認しています。ときどき、IDチェックをされている人もいます。

H:その状況下では、これまでのようなストリートで創作活動というのは厳しそうです…。でも、路上の標識を利用したストリートアートを作っていましたよね?インスタグラムのストーリーで見ました。

P:はい。アルマトイにある大きい薬局の前を通ったら、そこに長蛇の列ができていて。店内に入れる人数を制限していたのが理由だったのですが、どちらにしても体調不良の人や感染して体調不良になることを恐れている人が「こんなにいるのか」と驚きました。その様子を見て思いついたんですよ。薬局の前にあった「駐車禁止」の標識を、変えてみたらどうかなって。

Photo via Pasha Cas

H:え?

P:「駐車禁止」のサインを「駐コロナ(Covid-19)禁止」に変えました。この作品のメッセージは、「新型コロナウイルスが “駐車” していい場所など、世界中どこにもない」です。

Photo via Pasha Cas

H:「ウイルスが留まれる場所は、どこにもない」。おもしろい発想だ。このインスタレーション、白昼堂々おこなったようですが、警察には見つからなかった?

P:僕がインスレーションを設置する様子を見ていた人は多かったです。けれど、警察らしき人はいなかったので、まぁ、大丈夫かなと思って。しかし、この写真を撮った後、やっぱりやって来たんですよ。私服警官が。

いろいろと尋問されて、なにか許可証や書類はないかと提示を求められたのですが、警官が仲間を呼ぼうと目を離した隙に、(インスタレーションを一緒にやった)友人と、一目散にその場を逃げ出しました。

H:危機一髪。

P:写真をインスタグラムに投稿した後、いくつかの地元メディアがこのプロジェクトを記事にしてくれたり、サポートしてくれました。もっとも、プロジェクトの主旨を理解してない人たちからの反対のコメントもありましたけどね。

H:コロナ状況下で、ストリートアーティストとしてストリートで表現するのはなかなか難しい。

P:ただ、自由に外出ができなくなったからといって、ストリートアーティストたちが表現することをやめたのかというと、決してそうではありません。コロナの状況下で、アーティストのキャンバスがストリートから〈自宅〉へとシフトしているように感じています。たとえば、自宅の窓やバルコニーから自分のアートを外に見せているアーティストを何人か見ました。どんな状況下でもアーティストは自己表現のチャンスを見つけるもので、そういう姿勢に触れるたびに、アートを通した繋がりを感じることができてうれしくなりますね。

Photo by Oleg Zuev

Project: Self-isolation

Photo by Oleg Zuev

Project: Self-isolation

H:アーティストたちは創作を決してやめない。パシャはカザフスタンに戻ってから、すぐ自主隔離がはじまって、生活状況が変わって…。

P:最初は、いつになったら元通りになるのかと、先がまったく見えない状況に不安を覚えました。なにより、いつになったら自由に外出できるのか、国境を越えて行きたいところへ行けるのか、それがわからないのが辛かったです。

自主隔離生活を続けていくうちに、ソ連時代に生きていた人たちのことを考えるようになりました。「鉄のカーテン」が降ろされていた当時、厳しい監視で国境の往来が自由にできなくなった人たちがどんな生活をしていたのか、その状況を少し理解できた気がします。ソ連崩壊後の時代に生まれたからこそ享受できた「自由」、当たり前だと思っていた「自由」に、よりいっそう感謝するようになりました。

H:この生活には慣れましたか?

P:慣れたといっちゃ慣れましたけど、ずっと家の中にいるのは大変。心情的な変化としては、「孤独」を感じることもしばしば。興味深いのは、孤独が自分の心の中の奥深くにあった“開かずの扉”を開いたこと。扉の向こうには、これまで無自覚だった感情がありました。それと向きあったことで、新たなアイデアや閃きを得ることができたんです。そもそも、人は生まれながらに孤独、なんですよね。

H:ひとりになってなにかを思索する「孤の時間」。人と思うように会えないいまは、それに取り組むのに最適かもしれないですね。

P:パンデミック前の生活では、オンラインでもオフラインでも常に誰かと繋がっている状態が当たり前になっていて、知らず知らずのうちに、情報や他者の意見、デジタルコンテンツが頭の中に大量に流れ込んでいたことに改めて気づかされました。

自主隔離生活は、僕にデジタルデトックスのような効果をもたらしてくれています。外からのノイズをシャットアウトして、自分の心の声に意識を向ける——。と、そんな感じで、いまは他者ではなく、自分自身とコミュニケーションをするのにとても良い時間だと思います。

Photo via Pasha Cas

Photo via Pasha Cas

Photo by Michael Mortlock

Project: Don’t cross

H:いつまで続くのかが不透明な自主隔離生活を送るうえで、気をつけてこといることはありますか?

P:4月以降も歩き回れるのは家の近所のみですが、外出時はマスクを着用してソーシャル・ディスタンシング(人と人との距離をあけること)も徹底しています。その上で、次のストリート・アート・プロジェクトのためのロケーションを近所で探したり、写真を撮ったりしています。

僕が住んでいるマンションには中庭があるので、運動不足解消のために、そこで軽くワークアウトもするようになりました。家にいるときは、次のプロジェクトのアイデアをまとめたり、スケッチをしたり。自炊もしています。あとは、実はときどき、自主隔離のルールを破って、次のプロジェクトのために友だちアーティストと会っちゃってます。

H:こっそり密会。ほかに、コロナに関連するアート制作などおこなっていますか?

P:もちろんです。数週間前から取り組んでいるプロジェクトがあります。感染のリスクに身をさらしながらも市民のために最前線に立つ医療関係者をサポートするためのチャリティー型アートプロジェクトです。

Photo by Pavel Fedorov

Photo by Pavel Fedorov

Photo by Pavel Fedorov

Photo by Pavel Fedorov

Photo by Pavel Fedorov

いまアートにできることはなにか、を常に考えているんです。こうも苦しい状況にいると、特定のものの見方に縛られがちになるので、アートを通して新鮮な新しい視点をあたえられればと思っています。僕が特に表現したいのは、僕らははなぜ、このような「一時停止」のような時間をあたえられたのか、それを考える視点です。地球は僕たちが思っているよりもずっと繊細にできている。だからこそ、自分にとって大切な人やものを思うように、地球を大切に扱わなければならない。そのことを、パンデミックが僕たちにあたえた時間のなかで、より多くの人とわかり合えたらいいなと思います。

H:最後に、いちばん恋しいもの、自由に外出できるようになったら、真っ先にやりたいことについて教えてください。

P:海外に住むアーティストたちと、また一緒に新しいプロジェクトをやることです。いまもお互いオンラインで近況報告はしあっていますが、やはり実際に会って、一緒に創作活動をする時間が恋しいです。早くみんなに会いたい!

Interview with Pasha Cas

Photo by Oleg Zuev

1995年生まれ。カザフスタン共和国出身のストリート・アーティスト。10代の頃から活動を始め、海外メディアからの注目が少ないカザフスタンという国の社会問題を、公共スペースをキャンバスにアートを通して訴えてきた。初期の作品には、カザフスタンの10代の自殺率の高さを訴える壁画や、工業都市テミルタウ近郊の集合住宅ビルに描いたアンリ・マティスの『ダンス』をモチーフにした、空気汚染の風刺壁画などがある。2019年度セルゲイ・クリョーキン賞受賞。2020年度フォーブス「30 UNDER 30」アジア・アート部門選出。

Eyecatch Portrait by Tanya Sharapova, Project Monument

Text by Chiyo Yamauchi

Translation (Russian-English) by Galina Urman

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine