アート鑑賞、そしてアート鑑賞の場であるミュージアムに「インスタグラムのために作られた」というカテゴリーができている。その先駆けであり、異次元レベルの集客力をみせたアイスクリーム・ミュージアムの「次」と言われ、連日、老若男女を並ばせるミュージアムがある。が、よく見てみるとどうやら「カラフル!フォトジェニック!」「うれしい!たのしい」だけではないようだ。

これがそのミュージアムだ!

単純明快「わかりやすい」が〈インスタ・ミュージアム〉のヒットの奥義

アート鑑賞、とは、作品を観て、ハッとしたり、うっとりしたり、思慮にふけったりすることだけを指すのだろうか。21世紀のいま、人は作品にハッとしようがしまいが、とりあえず手持ちのスマホで写真を撮り、気に入ればソーシャルメディアでシェアをする。観て、撮って、投稿。この一連の行為ありきでアートを鑑賞に励む人も少なくない。となると、集客のために、みんなが好きなものの最大公約数の仕掛けを考えるクリエイターが出てくるのは必然で、結果「インスタグラムのために作られたインスタレーション」なる新しいカテゴリーが生まれ、幸か不幸か、その〈インスタ・ミュージアム〉は、破竹の勢いをみせている。

言い換えれば、インスタグラムがなければ、「インスタグラムのために作られたインスタレーション」なるものは存在しなかったと思う。たとえば、異次元レベルの集客力をみせた「アイスクリーム・ミュージアム」のような…。

いま、「アイスクリーム・ミュージアムの次はコレ!」と、注目を集めているのが「カラー・ファクトリー(Color Factory)」だ。昨年のサンフランシスコでのポップアップを皮切りに、今夏8月にニューヨークに上陸。連日、38ドル(約4,000円)のチケットを購入した老若男女が列を成し、大盛況をみせている。

もちろん、手放しに「おもしろそう!」「行ってみたい!」と流行に乗っかることに懐疑的な人も少なくない。「カラフル」と「フォトジェニック」がほぼ同義語の今日、「カラー(色の)ファクトリー(工場)」なるその場所を「セルフィー製造工場」などと揶揄する声も聞こえてくる。しかし、大盛況であることに変わりはない。

俗に言われる「インスタ・ミュージアム」のヒットの奥義は、革新的、前衛的なことよりも、みんな(大多数)が好きなものの最大公約数をとること。みんなが好き(ということになっている)ものをテーマにして、来場者が素直に「うれしい!たのしい!だいすき!」と言えるものがよい。そして、来場者がキャッチしやすいボールを投げることにある。

「カラー・ファクトリー」が「アイスクリーム・ミュージアム」と同系列で語られる理由は、主に以下の3つ。

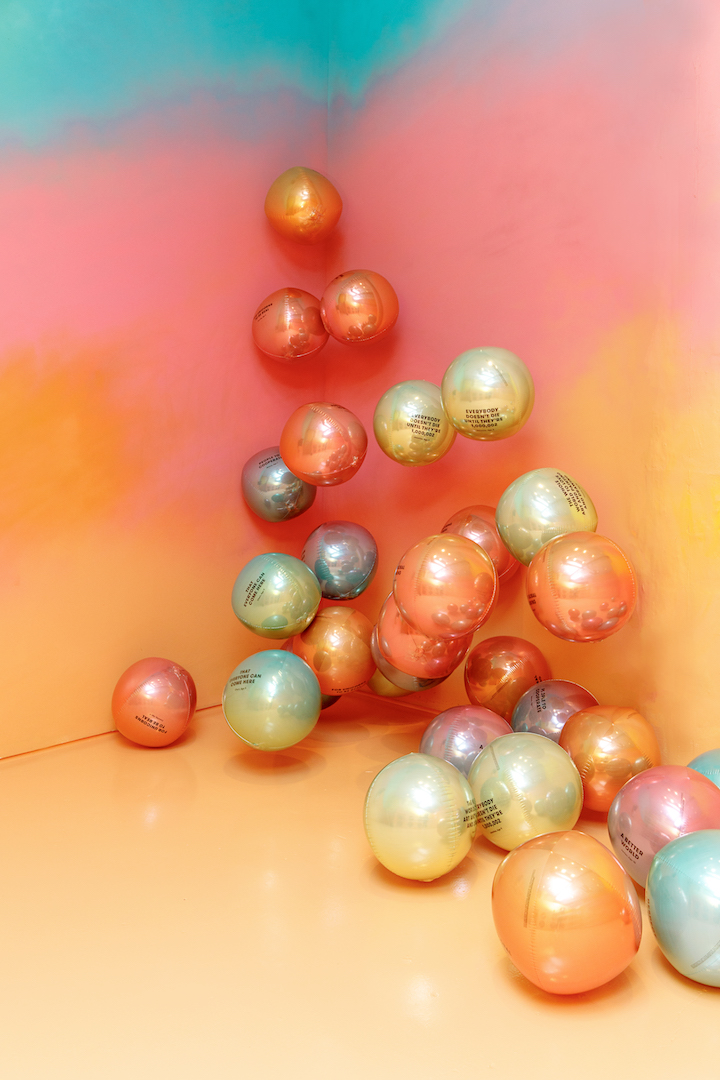

1、ご覧の通り、展示物および空間が非常にフォトジェニックで、来場者が写真を撮ることを意識して作られていること。

2、展示物は「アーティストが創ったもの」だが、その空間は体験型のアミューズメントパークに極めて近いこと。

3、子どもから大人まで、年齢や人種、宗教問わず、万人ウケする単純明快なコンセプト(この場合「アイスクリーム」や「色」)であること。

また、この二つは館内のつくりもよく似ている。色をテーマにしたインスタレーションが、10室程の展示室で区切られて展示されており、テーマパークでいうところの「玉入れゲームの場所」「ゴーカートの場所」「射撃ゲームの場所」といった具合に、部屋ごとに異なるアクティビティができる仕組みになっている。それらを来場者は一方通行でベルトコンベア式に鑑賞していかなければならない点も酷似している。

カラフルなルーレットのオブジェに乗っかってグルグルまわって見たり、ボールプールの中に身を沈めてみたり、飛んでくる風船をポンポンしてみたり、ディスコ調のフロアで色と音に合わせて踊ってみたり…。わー、なんてインタラクティブなアート鑑賞なんでしょー。「アートに触れる」という表現があるが、それを文字通り「触れられるアート」として提供する、これ以上ないわかりやすさは圧巻だ。

「体験」できて「フォトジェニック」。だが、それだけではなかったようだ

「わかりやすさ」と並んでやたらめったら礼賛されがちな「コラボレーション」の部分をみても、カラー・ファクトリーは“正解”を確実になぞる。「地元のアーティスト」や「地元のスモールビジネス」、地域の子どものための社会貢献に勤しむ非営利団体や肢体不自由者をサポートするオーガニゼーション—と、コラボにおける相手選びの抜け目なさにはため息がでるほど。まるで、一発ド派手な演技ではなく、採点の仕組みに合わせた戦法で勝利を狙うフィギュアスケートの選手のごとく、確実に得点を積み上げていく。

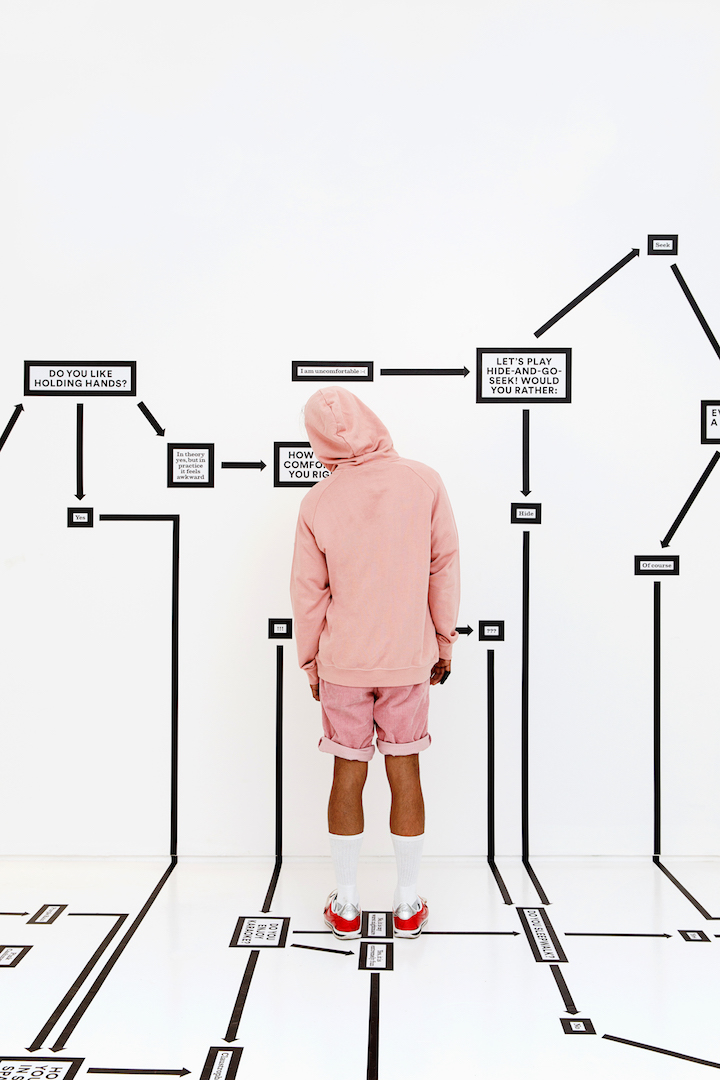

しかし、だ。どの作品も一見すると、単純明快なフォトジェニック作品で、それ以上でもそれ以下でもなさそうに見えるのだが、ひとつ、ひとつをよくみていくと、そこには実は「フォトジェニック」以上のものが込められていることに気づく。

たとえば、オープンに先んじて公開されたクーパー・ヒューイット国立デザイン博物館の遊歩道に設置されたカラフルな作品。これ、適当な色が並べられているのではなく、どれもマンハッタンの景色から取った色なのだそう。イエローキャブの黄色やブラウンストーンのレンガの茶色、自転車用のバイクレーンの緑色、路上に捨てられていたダンボール箱の色、露店で売られている果物の色など、日常に溶け込んでいる色たち。つまり「(写真を撮るほど)あなたをワクワクさせるその色は、あなたが毎日みているニューヨークの景色の一部なのですよ」と、たんなるカラフル、フォトジェニックと思いきや、一歩進めばそんなメッセージを感じさせる。

会場のエントランスには、ニューヨーク在住のライター、ウォン・マッキントッシュが、マンハッタン内で見つけた各色を擬人化して、綴った叙情的な詩の展示物。また、同じくニューヨーク在住のペインターのアンドリュー・クオの「色から連想する“ニューヨーク生活あるある”」を視覚化したインスタレーションがあったり、知っているけれどなんと呼ぶのかいまいちわからない色の名前を、クイズ式に知ることができるインスタレーションなど。

各作品には、作者たちの色に対するユニークな視点やメッセージが込められており、観るものに「新たな視点」をあたえる要素は十二分にある。そして、カラー・ファクトリーは、深みのある作品も、あくまでも入り口はポップに。アート然として見せないことに徹底している。

インスタグラムのために作られたアートは、アートなのか。

「カラー・ファクトリー」がすごい(すなわちアイスクリーム・ミュージアムと一線を画す)のは、フォトジェニックといったわかりやすい “さわりのエンタメ部分”だけを摂取して楽しみたい人から、アートからいちいち何かを感じたい探究心旺盛な人まで、38ドルを払うことを厭わない「誰も」が「それぞれのレベルで楽しめる」を実現しているところだ。たとえ「インスタグラムのために作られたアート」と評価されても、それは必ずしもアートとしての価値が低いことを表すわけではないのだ。

ソーシャルメディアとの親和性が高いので、アートと接触する人の数を相対的に増やしている点もバカにできない。

カラー・ファクトリーの創始者でパーティー・プランナー兼ブロガーのジョーダン・ファーニー氏は、最初のポップアップをおこなった際のインタビューで、「色を体験できる場所」をつくろうと思ったのは「いま」の時代を反映してのことだ、と語っている。好むと好まざるとにかかわらず、「いま」という時代がインスタグラムの時代であり、多くの人が「体験」と「共感」を求めている、と。

以前、HEAPSのインタビューに応じた“最も有名なアーティスト”は、

“僕はいま、自分の生きている時代がなにを求めているのかを見定めて、求められているものを的確に提示しただけ。『売れるアートには法則がある』としたら?その法則にしたがってみればいいんじゃない?”

と答えていたが、その感覚と似ているかもしれない。

また、興味深いのは、アート体験のどこに価値を感じるかは、人それぞれ大きく異なるということ。作品を見る前と後では、目の前の世界が違うようにみえたり、それまで知りえなかった気づきやインスピレーションに出会えることが充実した体験なのか。はたまた、正方形の写真をどれだけシェアしたか、そして反応を得られたかが、体験の充実度をはかる尺なのか。

カラー・ファクトリーのインスタレーションは「アートなのか、否か」。この質問に対しては、ジョーダン・ファーニー氏は「私に言えることは、才能あるアーティストたちと一緒につくり上げた、ということだけ。アートかどうかを決めるのは私ではないと思います」と答えている。

いまの時代、どんなに名誉ある美術館に行っても、展示物と一緒に自撮りをする人はいるわけで、それは〈インスタ・ミュージアム〉に限った話ではない。また、綺麗な写真が撮れるように照明をくんではあるが、運営者側は「ここでインスタ用に自撮りをしましょう」とは言っていない。展示物と一緒に自撮りをするのは、あくまで来場者たちの自発的な行為であり、そうする人たちが無数にいるのが「いま、私たちが生きている世界のリアリティ」。なるほど、としか言いようがないじゃないか。

——-

Photos via Color Factory

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine