ファッション業界では様々なブランドが「インクルーシブ」を掲げているが、ボディサイズやジェンダーに続いて、少しづつ拡大する動きが興味深い。「アダプティブ・アパレル/ファション」と呼ばれる、肢体不自由者の利便性を考えてデザインされた衣服だ。

最近では米アパレル大手トミー・ヒルフィガー、日本のユナイテッドアローズなどがこのフィールドに着手したことが記憶に新しい。

その米国ではいま、大手アパレルだけでなく非営利団体と名門ファッション大学が大きく動き出した。少し先の未来に、ファッションという不可欠な生活様式を通じてさらなるインクルーシブを進めようとしている。

“多様性”の本当の意味を考える時代に

「ファッションはみんなのもの」。確かに、ここ数年でファッション業界は民主化に向けて、かつてないスピードで変化している印象だ。わかりやすいところでいえば、ランウェイや広告にプラスサイズのモデルやヒジャブを着用したモデルを起用したり、いままで女性ブランドとして認知されていたところが、男性やトランスジェンダーモデルを起用するといった動き。これらは、企業側が、若い消費者の価値観や消費傾向に合わせた結果といえばそうで、業界全体が「多様性」「インクルーシブ」に向かって舵を切り、これまで市場から取り残されていた層に向けた商品やサービスを展開しはじめることに繋っている。

ただ、人種や体型、性別といったところには目が向けられるようになったものの、いまだほとんど需要が満たされていないフィールドがある。「肢体不自由者に向けた商品」だ。

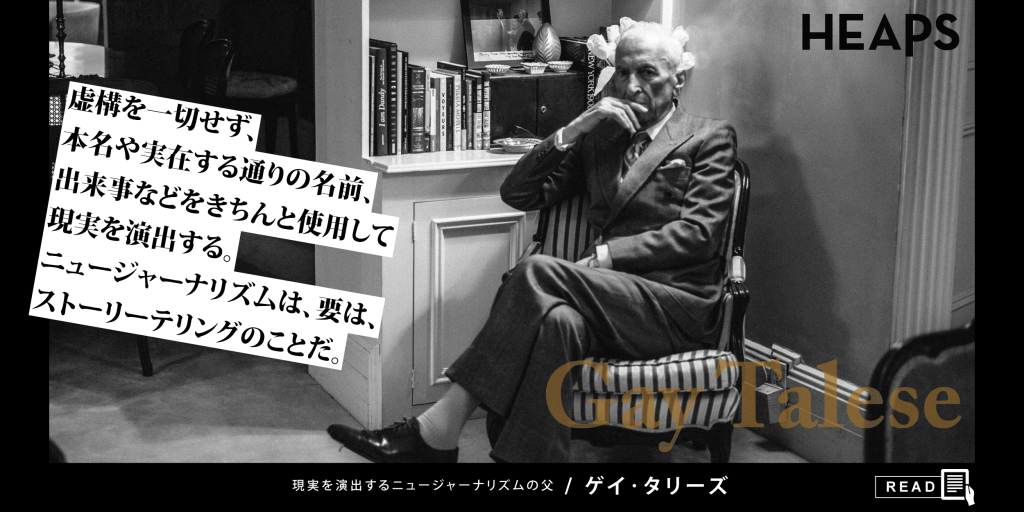

米国人口の5分の1、約5,900万人たちは身体に何らかの障害を抱えており(自閉症、視覚障害なども含める)、そういった人たちは世界全体では15パーセント、約12億人を占める。「肢体不自由者というのは、もっとも大きなマイノリティグループの一つなのです」。そう話すのは、NPO団体オープン・スタイル・ラボ(Open Style Lab)の創始者、グレイス・ジン氏。同団体は、ファッションの名門大学の一つ、ニューヨーク州のパーソンズ美術大学と提携し、次世代を担う学生たちと肢体不自由者、そしてエンジニアやセラピストを繋ぎ、作るだけでなく人材を育成し、開発を進める。

彼女はこう問いかける。「肢体不自由者たちが着替えるのに30分以上もかかるのは、すべて彼らの責任なのでしょうか?」と。

グレイス・ジン

ファッションの市場から取り残されてきたのはなぜか

同団体のミッションは「デザインとテクノロジーを融合させることで、ファッションをより肢体不自由者にとって利用しやすいものにすること。また、そうすることにより彼らの自立を支え、尊厳を守ること」。五体満足な私たちが、毎朝5〜10分で身支度をするのに対し、「肢体不自由者たちは着替えるだけで平均30〜60分を要します」。その理由は「彼らのニーズを満たした衣服が十分に存在していないから」であり、決して彼らの能力のせいではないと彼女は強調する。

これまでに、たとえば両腕をあげることができない人には、首を通すだけで着ることができるポンチョ型のトップスを、また車椅子の人の為には、裾が車輪に絡まらず、膝まで隠れるロングのレインコートをデザインしてきた。学生たちと、プロのエンジニアやデザイナー、セラピストたちが協働して行う10週間のプログラムでは、いつも肢体不自由者たちへのヒアリングや、実際にモデルの自宅を訪ね、生活の様子をつぶさに観察することからはじまる。前例がないだけに、いつもゼロからの挑戦なのだという。

ポンチョ型のトップス。

実際の、パーソンズでのプログラムでの様子。

その他にも、肢体不自由者に向けた衣服のデザインの難しさは、「車椅子を使用している」「腕が上がらない」とひとえに言っても、人によって体型や障害の度合いが十人十色であることがあげられる。そのため、高度な技術を求められることはもちろん、ひとつの解決策を他のケースにもそっくりそのまま使えることは少なく、結果、大量生産、スケールアップに結びつきにくい。

だからといって、この課題に誰も着手しないまま見て見ぬ振りをしていられる時代ではもうない。いま、グレイスが最も注力していることの一つが、「なぜ、アダプティブ・ファッションが必要なのか」への正しい理解を広め、投資家や協賛企業を集めることだという。

いまだ、アダプティブ・ファッションとは極少数の人のためのものだと勘違いしている人も多いという。「アダプティブ・ファッションは、決して肢体不自由者だけのものではありません。今後、確実に増加していくであろう高齢者たちの自立を支え、尊厳を守るためのものでもあります」。

また、スケールアップという課題に向けての答えになるのは、最新の3Dプリンターなどの「テクノロジー」だとも。作るだけではなく、アダプティブ・ファッションに関わる人材を増やし、ソリューション開発をおこなう。彼らのような団体が、ニューヨークという“ファッションの街”で、その街の名門ファッション大学を拠点に存続している意味は大きい。

アダプティブ・ファッションは日本の将来にも必須

デザインは、機能性と美しさを創出するツールであると同時に「人々の生活に大きな影響を及ぼすものである」という。デザインの影響力は、五体満足な人々が思っている以上に大きく、それゆえに「肢体不自由者たちをはじめ、自分たちのニーズが考慮されないグループの人々に弱みを背負わす可能性もあるし、その一方で、デザインを通じて人の尊厳とその人の人権を守ることもできる」。つまり、デザインに携わるということは「大きな責任を伴うもの」。だからこそ、同団体の教育プログラムは以下の3つのに注力している。

1、社会に向けてこの課題に対する気づきを喚起すること。

2、学びの環境を用意し、アダプティブ・ファッションを作るデザイン技術を磨くこと。

3、培ったノウハウや技術をオンライン上やパブリックで共有していくこと。

オープン・スタイル・ラボは2014年の創設から約4年間で60種以上のデザインソリューションを生み出し続け、アダプティブ・ファッションの裾野を広げてきた。この継続の功績は非常に大きい。いままでにもアダプティブ・ファッションを取り入れるブランドはあったが、それは一時的なキャンペーンやショーのために作られた特別なものも多く(もちろんそれ自体は素晴らしい)、肢体不自由者たちが日常で心地良く着られるものは少なかった。当然のことだが、彼らも私たちと同じように毎日の生活を送っていて、日常のニーズを満たした普段着を必要としているのだ。

同団体のメンバーで、車椅子を使用しているキエランという女性はこう話す。「私にとって、自分の身体に合った自分らしくいられる普段着がこの世に存在するということは、社会の一員として認められることと同義なんです」

猫も杓子も「インクルーシブ(誰をも受け入れる)」がキーワードのいま。それは従来の「健常者と同じように生活できるよう一つの基準に両者を近づけよう」とは似て非なり。「障害も多様性の一つとして捉えて、ありのまま障害者や高齢者を受け入れよう」というインクルーシブは、より現代の流れにあっている。

オープン・スタイル・ラボのような取り組みは、これから「超」がつく高齢化社会に突入する日本でも、確実に求められていくことだ。

情報提供協力Open Style Lab

※※※

表記ではなく社会そのものをアップデートする必要があるという認識のもと、障害という表記を文中で使用しています。

また、障害とは一定の個人に由来するのではなく、あらゆる個人が存在し共存しようとする“社会”にあり、それをあらゆる個人らが歩み寄り変えていく必要がある、という考えを弊誌は持ちます。

——–

Photos via Open Style Lab

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine