「最近の若いのは…」これ、いわれ続けて数千年。歴史をたどれば古代エジプトにまで遡るらしい。

みんな、元「最近の若者は……」だったわけで。誰もが一度は通る、青二才。

現在、青二才真っ只中なのは、世間から何かと揶揄される「ゆとり・さとり」。

米国では「ミレニアルズ」と称される世代の一端だが、彼らもンまあパンチ、効いてます。

というわけで、ゆとり世代ど真ん中でスクスク育った日本産の青二才が、夏の冷やし中華はじめましたくらいの感じではじめます。

お悩み、失敗談、お仕事の話から恋愛事情まで、プライベートに突っ込んで世界各地の青二才たちにいろいろ訊くシリーズ。

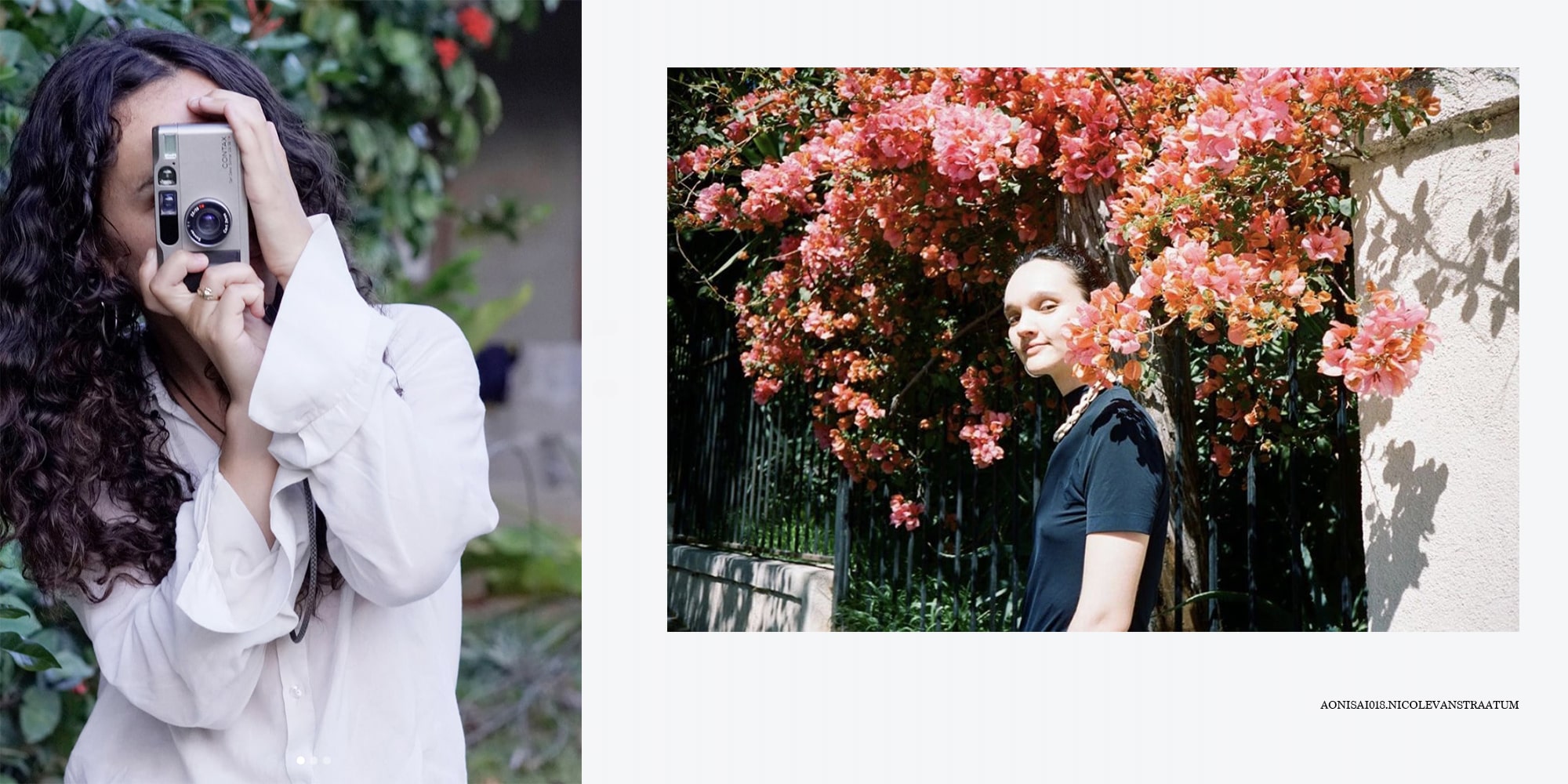

青二才の連載がはじまったのは遡ること2016年7月のこと。そう、このシリーズ、ついに丸4年が経ちました。1ヶ月でドドドと3人紹介したこともあれば、丸1年更新がなかったこともありました。今後は月1ペースを死守していくんでどうかよろしくお願いします。さて、記念すべき5年目のトップバッターとして紹介する十八人目は、カリフォルニア出身・ニューヨーク在住のマルチメディア・アーティスト、ニコール・ヴァン・スタートゥム(Nicole Van Straatum)、28歳。

メディアアーティストという仕事もいまいち掴みきれないのにマルチがついちゃった。どれくらいマルチかというと、フリーランスとしての彼女の仕事はこんな感じ。フリーランスプロデューサーとして、5話から成る「ナイキ」の動画シリーズ『Walk With Love(ウォーク・ウィズ・ラブ)』に参加したり、ファッションブランド「ケイト・スペード ニューヨーク」の撮影舞台裏の絵コンテを作成したり。はたまたエグゼクティブプロデューサーとして制作プロダクション「SEE ME(スィー・ミー)」に所属し、鞄ブランド「レスポートサック」の2019年秋冬キャンペーンのロケハンからキャスティングを担当したり、大麻配合のウェルネスブランド「フォリア」のビジュアルを撮影したり………と。

そして今回一番気になったのが、その傍で2014年からコツコツと進めている個人プロジェクト「スリナムジャーナル」。10代の頃は「どこにあるのかすら知らなかった」というスリナム共和国を、現地の人との会話や写真をこつこつと集めて、スリナム共和国についての記録を築いていくもの。

仕事を通じたプロジェクトでは手に入らないものがあるからこそ続けていく、個人のライフプロジェクト。ニコールにとって、知らなかった土地を記録するプロジェクトを続けていくことって、どういうことなんだろう。本業とのバランスとかもそうだし。ということで、ズームでの取材をお願いして、多忙な合間を縫って話してもらいました。いきましょう、「青二才・マルチメディア・アーティスト、ニコール・ヴァン・スタートゥムのあれこれ」。

十八人目「十八人目:「本業も個人プロジェクトも、人生にどちらも同じだけ大切。知らない場所で学び続けること」

HEAPS(以下、H):こんにちは!自宅ですね。ピンクの壁、かわいい。

Nicole Van Straatum(以下、N):あはは、ありがとう。本来なら今頃、仕事の撮影でアフリカにいる予定だったんだ。でもコロナのせいで延期になっちゃった。

H:残念だ。いまは在宅勤務中?

N:うん。いまはクライアントのブランドたちとどんなプロジェクトにシフトできるかを模索中。

H:プロデューサーとして多岐に渡る活動をしているけど、メディアアーティストと呼んだ方がいいのかな?

N:これまでプロデューサーとして多くのブランドの撮影をプロデュースしてきたけど、マルチメディアアーティストという肩書きが一番しっくりくるかな。自分の活動には制限をつくっていないから。プロデューサー業だけでなく写真や動画も撮るし、コラージュだってするし。

H:何でも自分でやるんだね。出身はカリフォルニアのオークランドだけど、活動はニューヨークでスタート?

N:ニューヨークには進学で引越してきたんだ。高校ではファッションを学んで、ニューヨークのFIT(ニューヨーク州立ファッション工科大学)で、ファッションデザインとコミュニケーションデザインを専攻することになって。在学中からブティックで働いてわかったんだけど、ファッションに関わる仕事は好きだったものの、ちょっと違うかもって感じたんだよね。スタイリストやデザイナーのように直接ファッションに関わるのではなく、ワンクッション置いた別の職業がよかった。そんななかでたのしさを感じるようになったのが、プロダクション業務や撮影のセット組み。

H:裏方業務だ。

N:うん。私にはメンターがいるんだ。「ミルクメイクアップ」の共同設立者のジョージー・グレビル。

H:「ミルクメイクアップ」は、ニューヨークの写真スタジオ「ミルク」から誕生した、パラベン(防腐剤)フリーで動物実験なしのナチュラルコスメブランド。日本でも話題になって人気です。

N:ジョージーはミュージックビデオのディレクターとしても活動していて、彼女の元でディレクター業を学ぶことにしたんだ。そしたら、私、意外とセンスあるかも!って(笑)

H:そこでディレクター業も学んで、フリーランスとして活動をスタート。すでに大手とも多く仕事をしています。ファッションブランド「ケイト・スペード ニューヨーク」に、世界で広く使われているカラーチャートを提供する「パントン社」。「アディダス」に、アメリカ合衆国で興業を行う女子プロバスケットボールリーグ「WNBA」などなど。幅も広い。

N:これもね、コツコツ続けたネットワーク作りのおかげ。ファッションの学生時代から、ファッションに関する知識は学校以外で学ぶことの方が多かったんだ、自分で調べ物をしたり、人とのネットワークを作ったり。

H:約6年のフリーランス活動を経て、現在はエグゼクティブプロデューサーとして「SEE ME(スィー・ミー)」という制作プロダクションに所属。

N:友人でクリエイティブディレクターのサラが2018年に立ち上げて、2019年から本格的に活動開始したところで私が加わったんだ。フルタイムで働くメンバーはサラと私の2人だけ。プロジェクト毎にコラボレーターを雇ってすすめてる。

H:サラとの出会いは?

N:以前サラは『Refinery29(リファイナリー29:ミレニアルズ世代の女性に人気のメディア)』で働いていて、プロデューサーとして私を雇ったの。かれこれ5年来のつき合いになるかな。サラが「スィー・ミー」を立ち上げたタイミングで「もう会社に勤めなくてもいいよね?」と、彼女も私も退職!

H:リファイナリー29で働くことと、スィー・ミーで働くことはやっぱり違う?

N:違う。スモールビジネスのいいところは、臨機応変に役割を変えられること。プロデューサーだからプロデューサー業しかしない、ではなく、できることややりたいことが自由にできる。だからお互いのこれまでのキャリアを活かして、たのしく仕事ができてるよ。

H:では、大忙しの活動の中ですすめている個人プロジェクトの「スリナムジャーナル」について。これがとっても気になってました。スリナム共和国(以下、スリナム)って、米国でも「スリナム?どこ?」という感じで、知らない人の方が多い。ニコールがスリナムに興味を持ったのは、お父さんがスリナム出身だから?

N:米国ですらスリナムの認知度って全然ないよね。私がスリナムに興味を持ったのは、大人になってから。幼少期から父がアメリカ人ではないことは知っていたし、家族のルーツが「南米のどこか」ってことはもちろん知っていたけど、よくわからなかったの。スリナムの存在を知っても、“スリナムにルーツがある人”っていうのが、全然ピンと来なくって。

H:それはどうして?

N:小さい頃に、スリナムの大々的な催し物のピクニックがあったから家族でスリナムに行って参加したの。そこにはアフリカ人もいれば中国人もいて、「で、スリナムって、なに?」ってなっちゃって。

H:そこで、スリナムに興味を持たなかった?

N:もともと白人がマイノリティなほど移民が多い環境で育つ中で、アイデンティティをカテゴライズするってこと自体が掴めていなかった。私と兄は見た目は似ているんだけど、肌のトーンや髪質が違って、どの人種に分類されるんだろうって混乱しながら育ったというか。

私のまわりには白人の女友達が多かったから「お父さんはアメリカ人じゃないけど、でも私は(彼女たちと同じ)アメリカ人ってことだよね?」っていう掴みどころのない感じ。だったんだけど、高校くらいから「スリナムってそういえばなんだろう。スリナムみたいな多文化が混じり合ったルーツって、なんなんだろう」ってものすごく気になり出しちゃって。

H:10代半ばって、深夜という時間帯を知って夜が長くなるから考えだすっていうよね。で、まずはお父さんにスリナムのことを聞いてみたり?

N:そう!でも「誰か別の人に聞いて」というのが父の答えで…。

H:誰に聞けと!

N:スリナムは1975年に独立していて、父は78年にフットボールの推薦で米国にきているから、間違いなくあらゆることが動いたであろう時期を見ていないからはぐらかしていたのかも。スリナムは南米で唯一のオランダ語圏なんだけど、父は私たちの前ではオランダ語を話さなかった。母親がわからないから、家では英語のみのコミュニケーションだったし。

H:2014年にはスリナムジャーナルを開始。スリナムについて知っていくのに、どんなことからはじめた? 2018年には実際に現地に行って、そこからインスタグラムでの記録もはじめています。

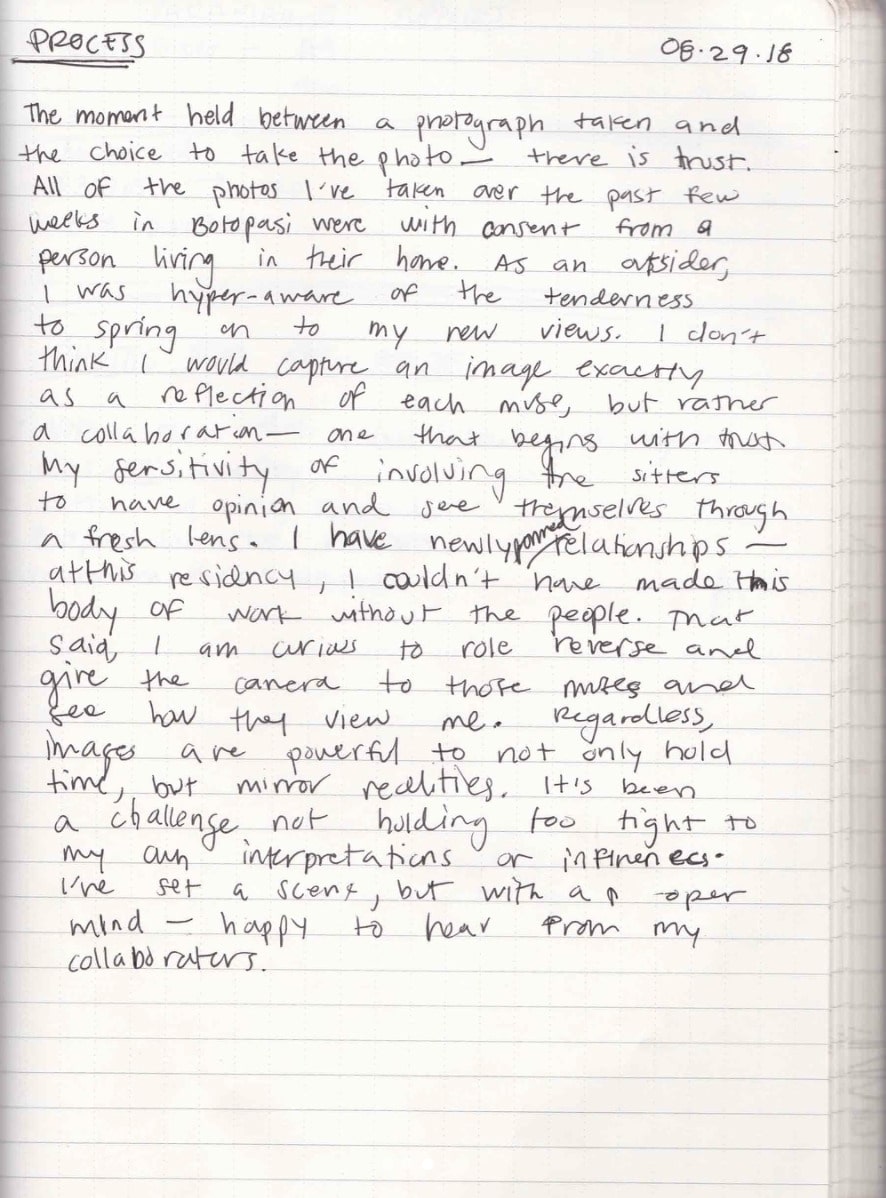

N:リサーチや文献で歴史をたどって…。史実でみると、もともとはニューヨークとスリナムはそれぞれオランダの植民地とイギリスの植民地で、1667年に植民地交換があった。オランダ領として植民され、労働力としてインドネシアやアフリカからたくさんの人が来て…そうやっていろんな場所との繋がりを持っていて、いまの多文化のスリナムがある。そんな出来事、みんな知らないよね。私もそうだった、スリナムの場所すら知らなかったんだ。いま、現地で会話を重ねて、スリナムと世界の繋がりを見る。現地住民の人たちと交流してポートレートを撮って記録するようになって。

H:写真を選んだのはなぜ?

N:写真は「その人たちとその時」をモーメントとして捉えることができる。“その瞬間”をアーカイブしていくことは歴史を保存していくことであり、同時に私たちが学校で教わってきた歴史を回収してまっさらな目でその文化を見つめることができると思ってる。それが、スリナムジャーナルで取り組もうとしていること。

スリナムジャーナルの実際の写真たち。

H:スリナムジャーナルをはじめてから訪れた、ニコールのスリナム日記を教えて。

N:5歳の時ぶりにスリナムを訪れたんだ。家族と訪れたんだけど2週間して家族は先に帰って、そのあとは私一人。現地の人はある程度の英語を話すとはいえ、やっぱり公用語であるオランダ語を喋れず、かつクルーなしの私一人ってことで最初はナーバスになってたなあ。でもそれは最初だけ。まずスリナムで驚いたのは多文化の環境においてすべての文化が祝福されていること。私がいた期間にはインドネシアのお祭りがあったんだけど、みんな集まってインドネシアのご飯を食べてインドネシアの伝統のダンスを踊って…、なんかすごいエネルギッシュだったんだ。

H:どんな人たちに出会った?

N:まずは祖母。会うのは11年ぶりだった。スリナムに突然現れて「ねえ、もう少しここに居ていい?」って。お互いに伝えあって教えあって、学びあうことが日々あった。このプロジェクトでの一つ大きな側面は、“親密さ”かも。

H:他の親密な出会いややり取りはどんなものだったんだろう。

N:スリナムのベイエリアに住む女性と会う機会があって、彼女が幼少期に過ごした家を訪れたり、雨林を歩いたりいくつかの村に連れてってもらったりして、さまざまなものをドキュメントした。そうやっていろいろと歩いていく中で、現地の人との繋がりを築いていったんだ。

H:とりわけ印象に残っている人についても教えて。

N:たくさんいるけど、村に住むノコ(20)という男の子は、一番の親友。毎日起こしに来てくれたなあ(笑)。いろんなことを教えあった。私はニッキー・ミナージュの最新アルバムを彼に聴かせて、ノコは私をジャグルに連れ出して植物を見せてくれたり、初めて見るフルーツを食べさせてくれたり。一緒に詩を書いたりもしたんだ。私が英語で書いて、それをノコがスリナムの言葉にして。

H:素敵だ。

N:ノコはスリナムジャーナルにもだいぶ協力してくれたの。私が村の人たちのポートレートを撮りたいって話すと「写真を撮ってもらいたい人はいる? ニコールがこの時間に撮ってくれるってよ!」って村中で伝えてくれた。言葉の壁を取っ払ってくれたんだ。

H:スリナムにはそのあともう一度訪れているんだよね?

N:2018年にもう3ヶ月スリナムを訪れたんだけど、そのときはまた違う村に行った。サラマッカという村で、私はそこに住むたち人を「スリナムの戦士たち」と呼んでる。100年前に奴隷制が廃止されて、オランダからあたえられた土地を自分たちで一から伝統的な村に作り上げた人たちだから。とても強靭な肉体と精神と、魂をいまでも受け継いでいる。その村で時間を過ごして、そこの文化や彼らのこと、そして彼ら自身が自分たちをどう捉えているのかを学んだんだ。

H:そこでもポートレートを撮影?

N:そう!彼らが、写真を撮られること、映し出される自分たちの姿にとても興味を持ってくれて。次は、彼らに機材を渡してセルフポートレートを撮ってもらうのもいいかなって考えてる。

H:ニコールにとってスリナムジャーナルは、人とじっくり関わって、時間をかけて学んでいくこと、というのがすごく伝わってくる。

N:ニューヨークでの本業とは全然違う。スリナムジャーナルで感じること、学ぶことにはまったく違うものがある。どちらも、私の人生には同じだけ重要。そもその、目の前にある生活そのものが違うしね。95パーセントが雨林のスリナムでは、歩けばトロピカルフルーツがある。お皿を洗ったり洗濯したりは川でやる。自然と地続きで生活している。スリナムでは11歳の女の子とも親友になったんだ。みんなすごい大人になるのが早いというか、自立していて。そういった違う体験もある。あとは、ニューヨークから離れてスリナムという場所で初めて「ニューヨークで自分はどんなことをしてきたか」を振り返ることもできるし。あの街はとにかく「GO GO GO」だから!(笑)。スリナムに行くたびに、身体いっぱいに吸収してすごく成長した感じがある。

H:スリナムジャーナルは、ニコールのライフプロジェクト。ライフプロジェクトがあるって、どんなことなんだろう。

N:私、スリナムは人生を通して時間をかける、って言えちゃうんだ。元々は自分のアイデンティティを探るプロジェクトとしてはじめたんだけど、いまではもっとスリナムジャーナルで成し遂げたいことがある。スリナムジャーナルを、スリナムの人々にとって確かな記録にしたいんだ。後世に残って参考になる記録にしていきたい。だから、これからは現地で暮らす彼ら自身からどんどんサブミットしてもらいたいと思ってる。過去6年続けてきたけど、私は現地の人でもないし彼らの言語も話せないから、一つひとつものすごい時間がかかった。ファクトチェックですらかなり時間を要する。だけど、多くの人にとってスリナムという場所が「聞いたことがない」で済んでしまうのは悲しいし、アメリカ人が勝手に外から見つめたものだけが残るのも悲しい。だから、いくらでも時間をかけて作っていくべきものだと思ってる。現地の人たちと一緒に。

H:ニコールにとって、スリナムジャーナルは掛け替えのないプロジェクトだ。

N:うん、スリナムジャーナルは私という人間を象徴するプロジェクトだし、作り続けることで私自身、成長し続けるから。

Aonisai 018: Nicole

ニコール・ヴァン・スタートゥム(Nicole Van Straatum)

1992年生まれ。

スリナム人の父とアイルランド系アメリカ人の母を持つ、ニューヨークを拠点とするマルチメディアアーティスト。

2019年からはクリエイティブスタジオ「SEE ME(スィー・ミー)」に所属し、

エグゼクティブプロデューサーとして活動。

個人プロジェクトとして、2014年からスリナム共和国を探求する「スリナムジャーナル」を進行中。

All Images via Nicole Van Straatum

Text by HEAPS and Yu Takamichi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine