新しいプロジェクトからは、バラエティにとんだいまが見えてくる。ふつふつと醸成されはじめたニーズへの迅速な一手、世界各地の独自のやり方が光る課題へのアプローチ、表立って見えていない社会の隙間にある暮らしへの応え、時代の感性をありのままに表現しようとする振る舞いから生まれるものたち。

投資額や売り上げの数字ではなく、時代と社会とその文化への接続を尺度に。新しいプロジェクトとその背景と考察を通していまをのぞこう、HEAPSの(だいたい)週1のスタートアップ記事をどうぞ。

パンデミックで増えた、自分の時間、自分のからだと向きあう時間。セクシャルウェルネスがますます重要視されるようになったいま、みんながオープンに、自分にあった「性の快楽」や「性の健康」を知るために。いま、セックストイへの新しいアプローチには「DIY エンジニアリング」(!?)が登場。どんなものを買うか、から、自分のセックストイは自分で作ってみない? と。

「ブルブル」か「ゴロゴロ」か。「曲がっている」か「とがっている」か

セックストイの売り上げがパンデミック以降急上昇しているのは、耳にしたことがあるかもしれない。とあるセックストイメーカーは、2020年の4月の売り上げが前年の2倍以上を達成したことを発表し、セックストイ産業は2026年までに497億ドルもの市場を獲得するとも予測されている。

女性一人のためではなく「カップル向け」のセックストイなど、時代や人々の意識やニーズによってセックストイのかたちやあり方、コンセプトも変幻するなか、「どんなセックストイを買うか」から別の選択肢を提示するのが、Touchy-Feely Tech(タッチー・フィーリー・テック)だ。「セックストイをゼロから自分で作る」ためのキットの開発と製作ワークショップを、アムステルダムやベルリンなどのヨーロッパの都市で展開している。

テクノロジーや電気工作について独学していたブランド創立者アリス・スチュワートが、子ども向けの電気工作キットばかりで大人向けのものがないことに気づいたことがきっかけに生まれたそうだ。「大人が自分でつくるもの」にぴったりなもの…「バイブレーター」。「自分のからだ、自分のアイデンティティ。自分だけのものこそ、カスタマイズする必要があるでしょう?」

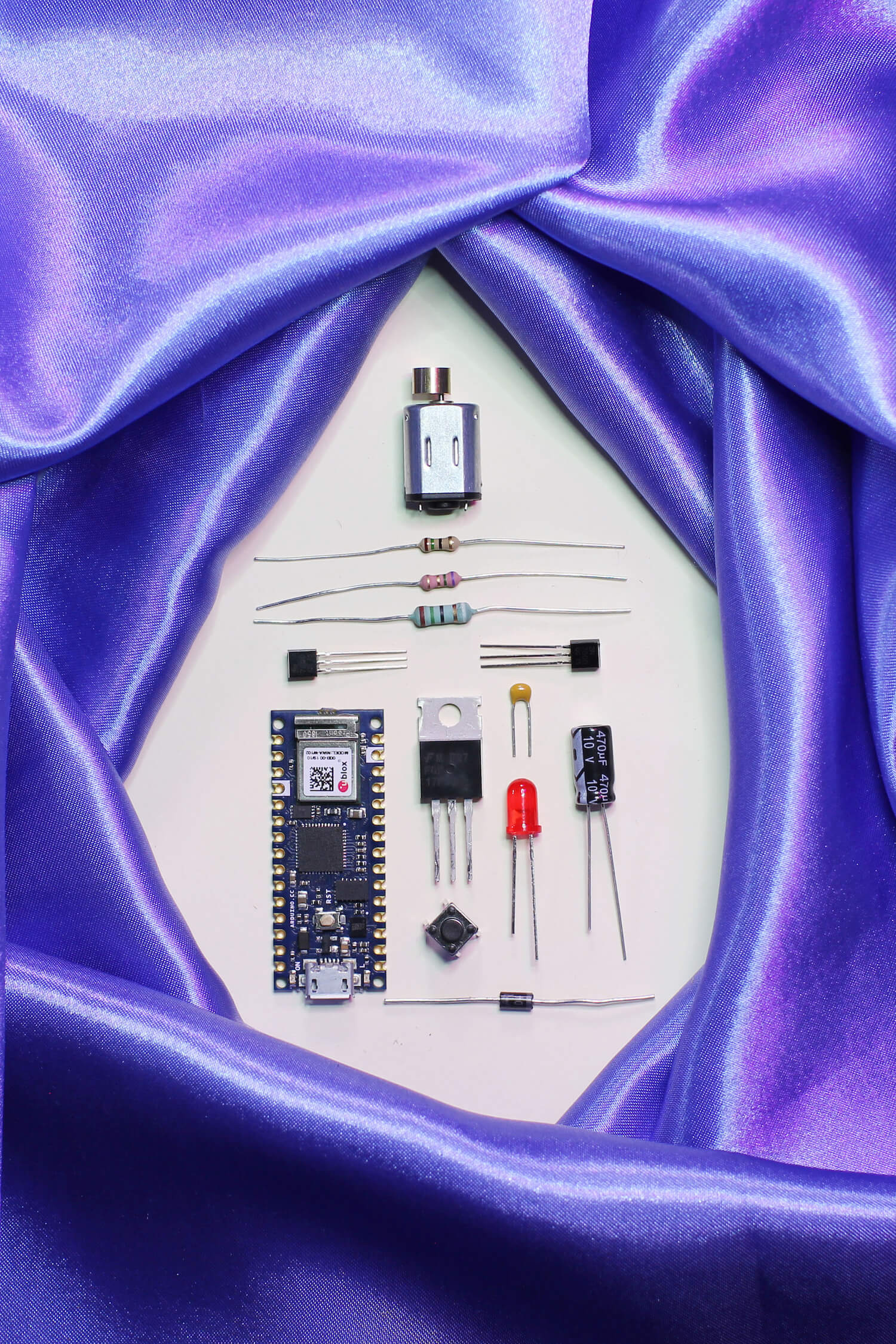

キットに含まれているのは、バイブレーター1機を作るために必要なものすべて。内部構造部品から電子部品、ケース材料まで、可能な限りカスタマイズできるようにモジュール化されたパーツとして分解されている。ワークショップ参加者は、モーターの抵抗が「強い」か「やわらかい」か、振動が「ブルブル」なのか「ゴロゴロ」なのか、バイブレーターの先端が「曲がっている」か「とがっているか」を選び、それを形にすることができる。「Not everyone likes the same things(みんながみんな、おんなじものが好きなわけじゃないからね) 」。バイブレーターの設定そのものとなるマイコンボード(回路基板)へのコーディングも、アリスが懇親丁寧に教えてくれる。

2018年に開催した初回のワークショップは大盛況。それ以来、老若男女500人以上がバイブレーター製作にチャレンジしてきた。参加者からは「〈セックストイ製作×エンジニアリング〉という組みあわせがおもしろそうに思えたんです。同僚と一緒に参加しましたが、とてもオープンかつ安心感のある雰囲気で本当にたのしかったです」と大好評の声があがっている。

自分の「気持ちいい」を見つける。自分でつくる

参加者はバイブレーターの自作でエンジニアリングを学び、自分のセクシュアルな感覚における「こういうのがいいな」と向きあうことができる。どんなものが欲しいんだろう、ここはどうだろう、あれはどうだろうと、できたものを買うよりももう少しまっさらなところから、自分の体、自分が求めているもの、自分が欲しいセクシャルウェルネスを問答するようなプロセスだろう。

「バイブレーターがどのようにつくられるかを理解することで、バイブレーターとより親密になれるでしょう」とも。自分の手で、自分のためにつくったバイブレーターであれば、セックストイを使ったことがない、あるいは抵抗がある人でも、親しみをもって「使ってみる」の一歩を踏みだせるかもしれない。

自分の手で自分の「気持ちいい」をつくる。参加者同士で「私はこういうのが好き」と会話をする。自分で製作しカスタマイズすることで、セックストイというアイテムそのものへの抵抗も、性に関するトピックを他人と共有することへのはばかりも、自分のペースですすめていく。「DIYでアイテムをエンジニアリングする」という新しいセックストイへの入り口が導くのは、私たちとセックストイの、よりフラットで親しい関係かもしれない。

—————

All Images via Touchy-Feely Tech

Text by Iori Inohara

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine