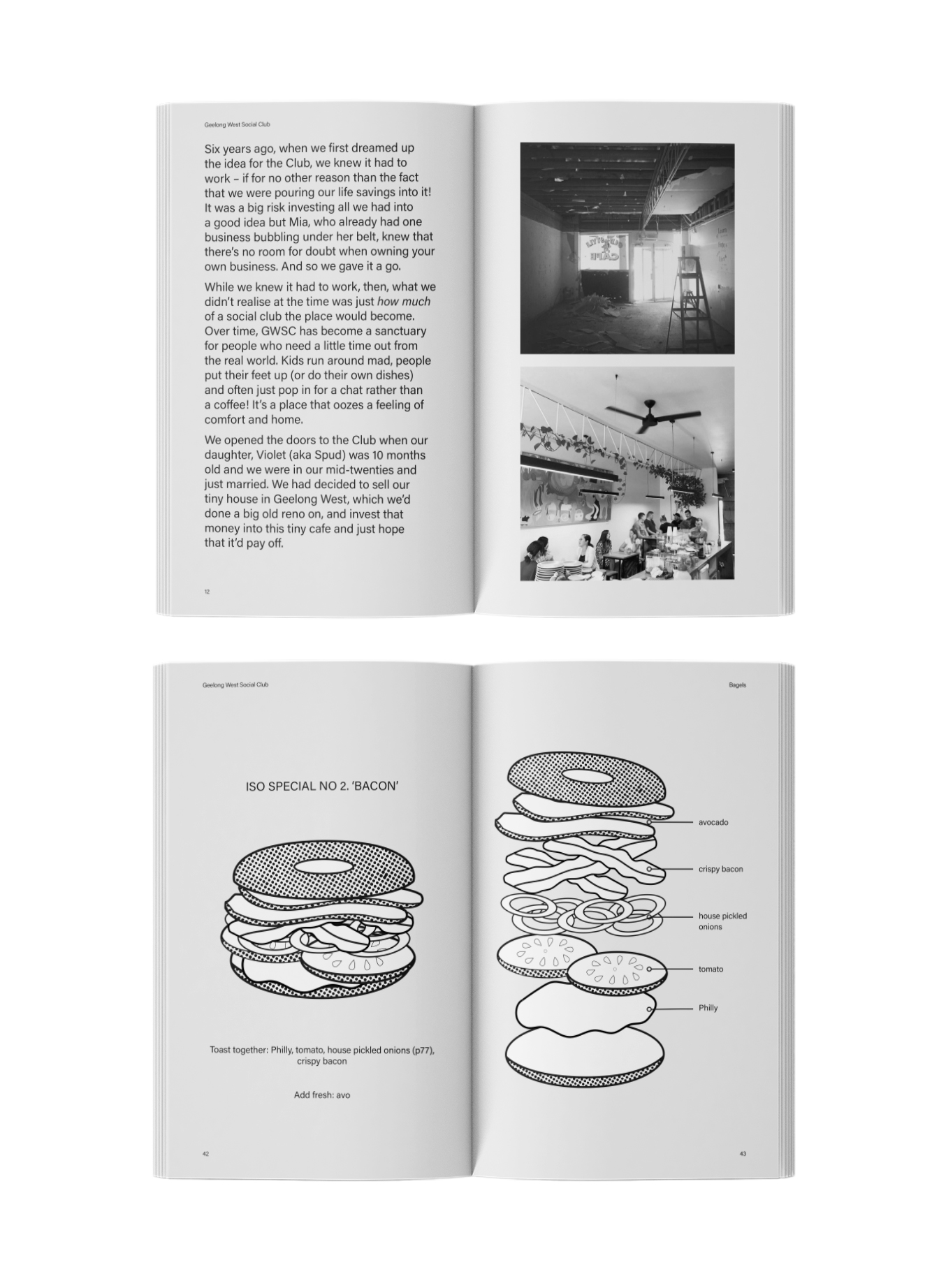

コロナ禍に始動した地元の小さな出版社とローカル飲食店が協力して動く、料理本制作プロジェクトがある。統一感のあるキャッチーな表紙をめくると、スナップ写真のような飾り気のない写真や、ささっと手描きしたようなイラスト、タイプした変哲のない文字がモノクロで並ぶ。こだわり抜いた感じはなく、どこか質素な雰囲気で、その朴訥さが良い趣の料理本に仕上がっている。

時間とお金に制限のあるパンデミックの中で、「最低限できること」を特急でおこなうことに特化し、小さくともできる限りの資金を多くの飲食店に届けている。

コロナ救済、料理本プロジェクト

2020年末までにニューヨークでは、1000軒以上のレストランが完全に暖簾を下ろした。日本では、廃業を検討する可能性がある飲食店が4割弱にのぼるといわれている。さまざまなビジネスのなかでも、特にコロナウイルスで危機に陥った「飲食業」。世界各地では、地元の飲食店のための資金集めプロジェクトが発足したり、1つのキッチンで数十店分のデリバリー専門レストランが調理をするゴーストレストランができたりと、飲食店をサポートする動きや、各レストラン自らが独自の策で存続を試みる動きは引き続きおこなわれている。

そんななか、一風変わった救済法を見つけた。オーストラリアのメルボルンを拠点にするクリエイティブディレクターのヴォーン・モソップが、地元飲食ビジネスへの一助として考えついた「料理本の出版」。1冊1店にフォーカスし、彼らのメニューの作り方やお店のストーリーをまとめている。出版社は、「Somekind(サムカインド)」というマイクロ出版社。同出版社自体もコロナ禍の2020年に始動。「オーストラリアの飲食店を生かし、そしてクリエイターたちを忙しくさせるため」ヴォーンが立ち上げた。

オーストラリアのシドニーやメルボルンなどの都市にあるハイエンド・レストランから、人気の中華レストラン、ローカルが通うピザ屋、酒屋、バーとタッグを組み、これまでに34号(=34店舗)の料理本『Take Away(テイク・アウェイ)』を出版。現在は、米国ロサンゼルス版も制作中で、これからニューヨーク版と東京版の制作を控えている。1年足らずの創立から制作をガシガシ進め、プロジェクトとして拡大するマイクロ出版社の制作裏について、ヴォーンにメールで聞いてみた。

家賃やスタッフへの給付金に。2500万を集めたビジネスモデル

サムカインドが叩き出した本の売り上げは、300,000ドル(約2,500万円)以上。パンデミックのために作られたマイクロ出版社が、これだけの売り上げを1年足らずでもたらしたのはなぜだろう。

鍵を握ったのは「クラウドファンディング」だ。1冊20ドルでプレオーダーを開始し、最初の10日間で100冊の注文が入ったら、その号は印刷・出版されることになる。プレオーダーでの注文が100冊に満たなかった場合は、集めたお金をその号で取り上げる予定だったレストランへと寄付する、という仕組み。これまでの34号は、すべて100冊のプレオーダーを満たし、出版されることになった。

集めた約2,500万円を34号で割ると、1号で約73万円。1冊20ドル(約2,100円)だから、1号につき350冊ほどが売れたということだ。そのお店の常連さんや、コミュニティの助けになりたい地元民、お店に行ったことはない・お店について知らなかったけれど、メニューのレシピに興味がある地元外の人。この料理本の購入者を想像しただけで、350冊の注文が可能だったことがわかる。

集まったお金の4割は店に還元され、その残りは制作陣へ。資金はこれまで店たちをさまざまなことで助けてきた。「家賃から調理器具の購入費、雑費まで、本当になんでも。オーストラリアにあるあるレストランは調理器具のレンタル費用に、別のレストランは従業員への給付金に充てていました」。合理的かつ現実的、そしてシンプルな資金集めのシステムで、着実に地元の食ビジネスの役に立っている。

オーナーが書き、シェフが描く。

料理本の制作がはじまったのは、昨年の3月。現在(2021年1月末)までの11ヶ月で、34冊を作ってきた。毎月3冊、つまり10日に1冊を作るスピードだ。

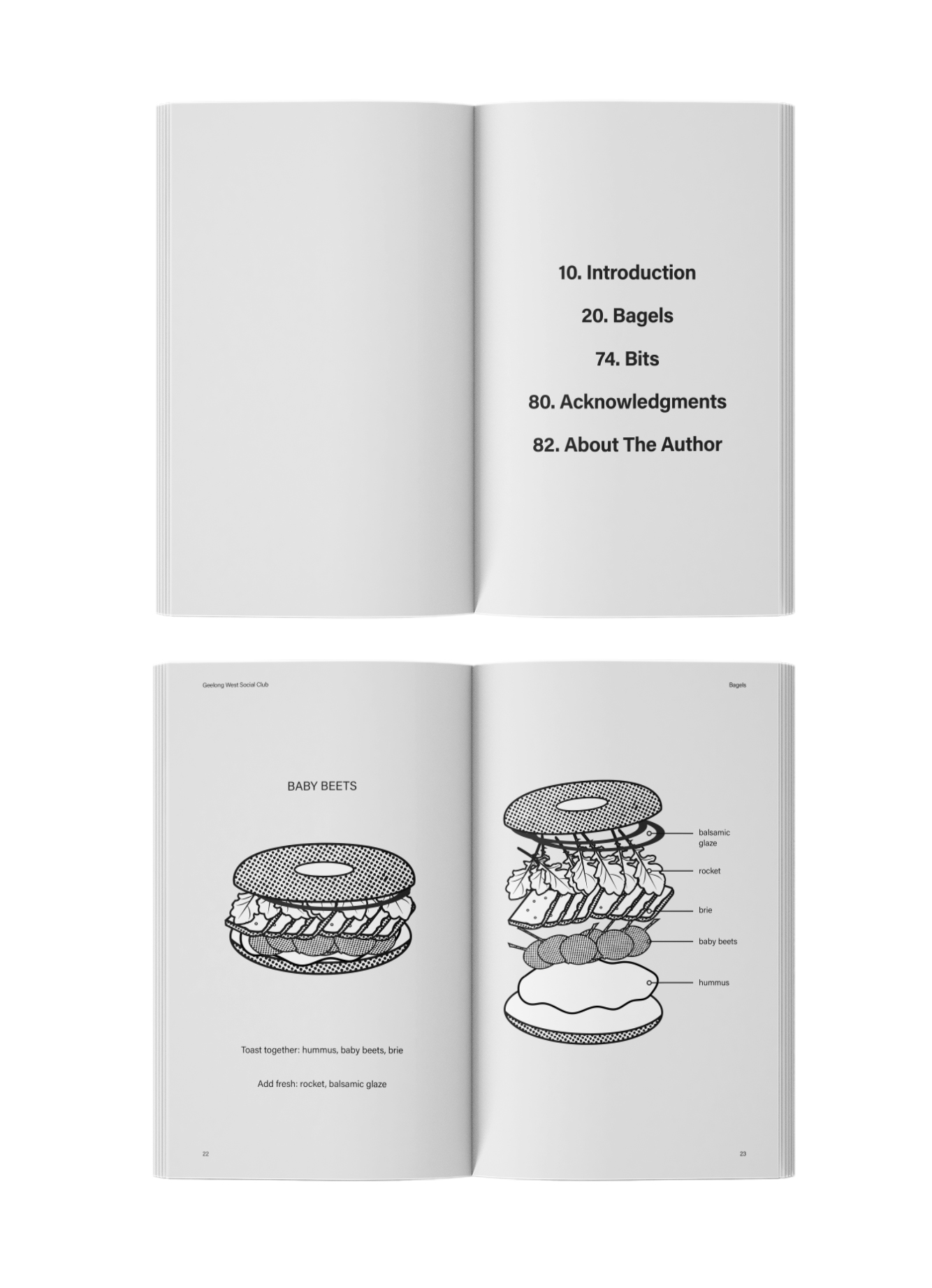

中ページを見てみよう。中華レストラン「リー・ホー・フック」の号では厨房で料理をしている写真に、シェフが多用する8つの調味料紹介(カスタードのイラストの横ページには、カスタードへの愛を語る言葉が)、生姜とごまの薬味やチョンキン・フライドチキンなど、25の実用レシピが掲載されている。

ピザ屋「トロピカーナ・ピッツァ・ピッツァ」の号では、ピザを作っている写真に、生地の作り方、店オリジナルのトッピング(ダブルスモークハム、パイナップルとハラペーニョの「ザ・トロピカーナ」など)。パイ専門店「パイ・シーフ」の、シュールなイラスで彩られる個性派パイレシピ(ステーキ&チーズ、タイ・グリーンカレー、ラザニア、ビーガン・トーフ・サーグ…)。

中のコンテンツはどうやって制作しているのだろう? 「私たちは、“作者主導”の出版社です」。作者とは、ここでは飲食店のこと。表紙のグラフィックや本のデザインは出版社内部のチームが手がけているが、写真やイラストは飲食店が提供してくれることが多いのだという。「まず制作開始時に店側と話して、制作素材を持っているか、どこまで出版社チームの助けが必要かを確認します。素材がない場合は、チームにいるプロのイラストレーターやフォトグラファーに頼む。店がすばらしい“落書き(イラスト)”を提供してくれることもあります。シェフたちも多才ですよ」。なるほど、イラストもDIY感があふれているし、写真もスマホでさっと撮ったかのようなカジュアルでラフなスナップだ。そして全ページ、モノクロ。

スピーディーな制作の鍵は「コミュニケーション」だと話す。シドニーのリカーストア「P&Vマーチャンツ」の号では「店主との初回ミーティングで、本のコンセプトや制作について話しあいました。その後、彼が文章と写真、イラストを用意。同時に制作チームがこれらのビジュアル素材をレイアウトに落とし込む。週例ミーティングをおこない随時進捗をチェックする、って感じです」。この号では、店のスタッフを写したスナップ写真に、店主の画才溢れるイラスト、お家でできるスパークリングワインの作り方などが、誌面に並んだ。

料理本といっても、メニューとレシピが淡々と載っているだけではない。インド料理屋「ドーター・イン・ロー」の号では、オーナーが「インド料理って?」をテーマにショートエッセイを綴り、メキシカンレストラン「タコス・イ・リカー」の号では、オーナーシェフ自らが初めてメキシコに旅した時の回想録が記録されている。

「プロジェクト当初は、本の内容のテンプレを作ってそれを使おうと思っていたのですが、制作を進めていくうちに、お店の人々がすばらしいストーリーを持っていることに気づいた。多少作るのが大変でも、それらのストーリーを本に含めないわけにはいかないと思いました」

最低限にできることをする

現在は、自国オーストラリアではなく、米国(ロサンゼルス・ニューヨーク)と日本(東京)のエディションを制作しているという。あくまでも「コミュニティ・ベース」での制作・出版にこだわる出版社、地元でない土地での店の選定などはどうしているのだろう。

「キュレーターを用意しました。ロサンゼルス版では、地元の料理本専門店にキュレーターになってもらい、お店を紹介してもらった。キュレーターを置くことで『レストラン・トップ10』というような選び方ではない、コミュニティに根ざした選定になります」。東京版でも、小さなバーからミシュランレストランまで、現地のキュレーター選定によるラインナップになる予定だ。

いまある時間とお金、リソースとマテリアルで、可能な制作を堅実に進める。シンプルな話に聞こえるが、実際にこれを続けていくにはそれ相当のお店と出版社の努力と気持ち、相互の協力体制が不可欠。「東京版・第1号の先行発売は、2月か3月を予定しています」とのことで、まだまだ制作はスピーディーに進みそうだ。

Interview with Vaughan Mossop

All images via Somekind

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine