デヴィッド・ボウイは思い出す。「1970年か71年、ぼくはイギー・ポップと〈Max’s Kansas City〉で出会った。ぼくと、イギー、ルー・リードが同じテーブルを囲み、一言も発さないまま、互いのアイメイクを見つめあっていた」。エアロスミスは歌う。「1971年。ニューヨークはシラけた街だが〈Max’s Kansas City〉は、大したもんさ」。

「Max’s Kansas City(マクシズ・カンザス・シティ)」。カンザスシティに住むマックス君でもなく、マックス君が住むカンザスシティのことでもない。かつて、あらゆるアーティストたちの“遊び場”であり夜の“壇上”、そして“避難所”という役目を担いニューヨークのど真ん中に構えていた、レストラン兼バー兼ナイトクラブのこと。愛称は「マクシズ」。どうぞ、よろしく。

アーティストがドレスダウンできる“居間” Max’s Kansas City

いまからだいたい55年前、1965年。日付は12月6日。ニューヨークの繁華街で喫茶店やらバーやらを経営していたミッキー・ラスキンという男が、パーク通り213番地に2階建てのステーキハウスを開店した。名は「Max’s Kansas City(マクシズ・カンザス・シティ)」。看板メニューは、当たり前のような話だが「ステーキ。メインコースのベイクドポテトとサラダ。ロブスターにエビ。チーズケーキ、いろんな味のアイススクープが乗ったスノーボール。ひよこ豆を指で弾き飛ばしてふざける客は必ずいた」そうな。

マクシズで味わえるのは、ステーキだけではない。テーブルを囲んだアーティストたちの団欒、喧嘩。2階で勃発するパンクバンドのライブ、ディスコタイム、ダンスショー、演劇、詩の朗読会。地下の“アートギャラリー”。アーティスト、ミュージシャン、フォトグラファー、俳優、映画監督、モデル、アート・エンタメ業界のビジネスマンたちが出入りする。アーティストという人種に並々ならぬ尊敬と情熱を傾けていたミッキーは「マクシズを『アーティストたちのための場所』にした」。

回想するのは、イヴォンヌ・シーウォル=ラスキン。ミッキーの未亡人だ。今日まで、アーティストたちのための場所マクシズを、かたちを変えて続けている(それはもう少し後で触れるとして)。オーナーの妻として、そしてマクシズのウェイトレスとして、その初期を目撃していた彼女に、昔のことから聞かせてもらう。

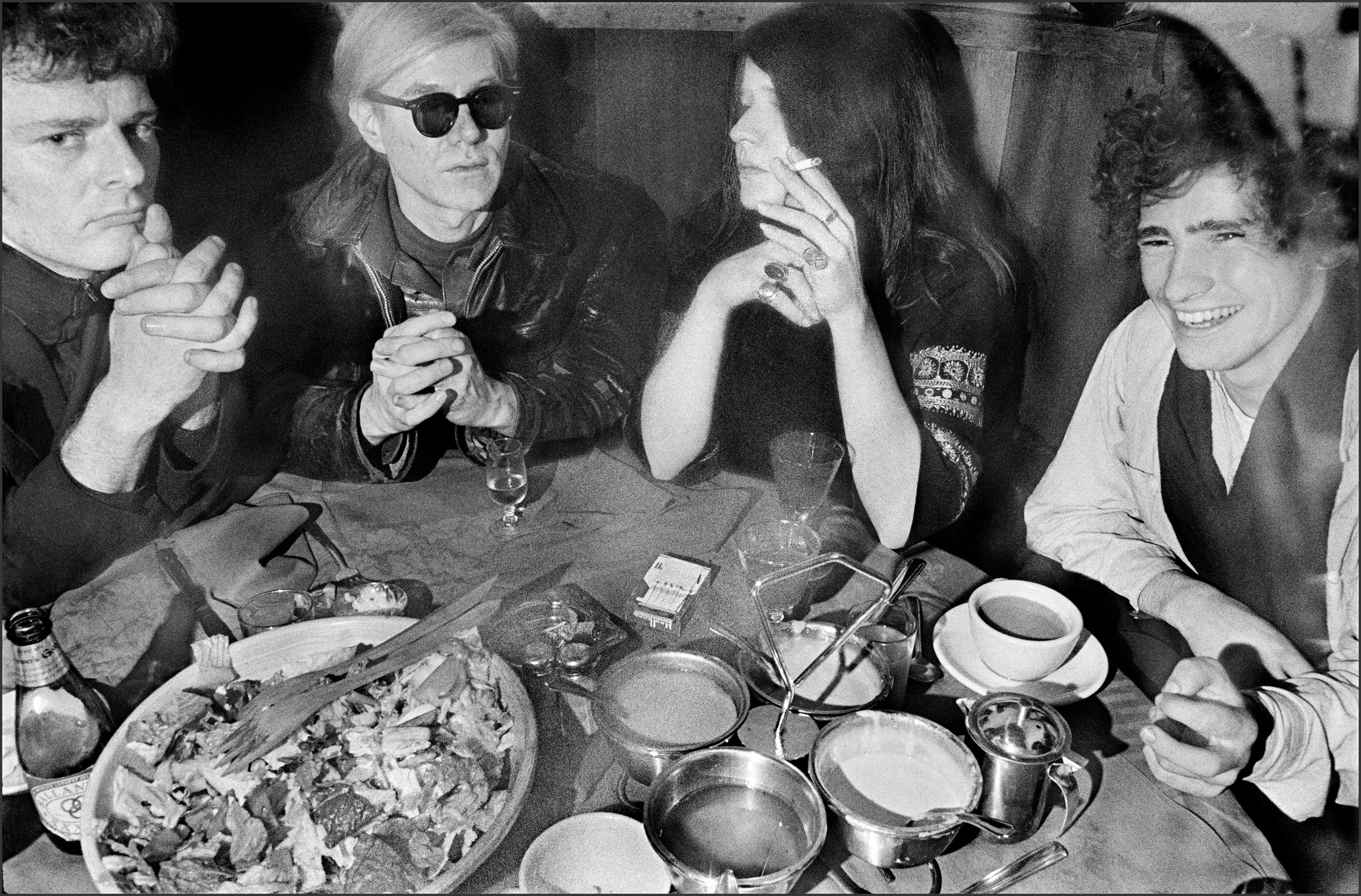

Paul Morissey, Andy Warhol, Janis Joplin, Tim Buckley, at Max’s Kansas City, NYC, 1968. Photo By ©Elliott Landy, LandyVision Inc.

「ミッキーはね、アート活動やアーティストたちに対する支援を惜しまない人だったから。マクシズを、友だちのアーティストたちが気兼ねなく来れる場所にしたかったのね。ドレスアップするんじゃなくて、ドレスダウンできる場所。当時、他のステーキハウスのドレスコードはスーツにネクタイだったから」。

ひと仕事終えて、夜10時ごろに来て明け方4時ごろまでいるのが、マクシズ常連客のお決まり。「ミッキーはよく言っていた。『ここは僕の居間で、ホームパーティーを開いている』。身を委ねられる天国。避難所。第二の我が家」。だから開店当初は、店内での写真撮影も禁止。「アーティストたちが安心して集まって、ワインやビールを飲んでお腹いっぱい食べられる。話を咲かせることもあれば、そうでもなかったりね」

セレブ、駆け出し新人、ビジネスマン、トランスジェンダーの“異花受粉”

マクシズの各フロアには、それぞれ役割がある。扉をあけて、まずは1階。アーティストたちの社交場だ。「フロントエリアは、芸術家や作家、詩人たちのお気に入り。ミドルエリアは、ファッション業界人やデザイナー、フォトグラファー。フロアを全体的に見渡せる中央から、みんなの着ているものを観察したりして。ミュージシャンや音楽業界人、ビジネスマンもいた」。

バックルームは、“許可ある者たち”だけが入れる場所。「セレブリティたち。ジョン・レノン、ヨーコ・オノ、女優のライザ・ミネリ、俳優のケーリー・グラント。パフォーマンスアーティストもいて、『ショータイム!』と、服を脱ぎ捨てる。それはそれは自由で」。アルコール、ドラッグにまみれていたのも、バックルーム。

Illustrated by Midori Hongo

「黄金期のマクシズで時を過ごすことは、大学院でアートの教育を受けることと同じだった」といわれている。知られてきたばかりのシャイなウォーホルに、駆け出しのポップアート作家ラリー・リヴァーズ、抽象派画家ドロシア・ロックバーン、彫刻家エヴァ・ヘス。前衛映画監督のポール・モリセイ。ローリング・ストーンズのミック・ジャガーに女優のジェーン・フォンダ、俳優のデニス・ホッパー。ファッション写真家ジョン・フォードは、毎晩犬を2匹連れやって来て特等席に座った。「みんなマルチな才能を持っていたね。アーティストでありながら映画も撮って、音楽も書く。ヨーロッパや南米、日本から来たお客さんもいたのよ」。世代、人種、性別、ベテラン・新人関係なく、異なるアーティストたちがフロアで混ざりあい、ぶつかりあう。「異花受粉といったところ。あのエネルギーはもう再生できないと思う」。

マクシズ、こうも比喩されている。「火曜の夜にふらりと立ち寄るだけで、アンディ・ウォーホルを眺め、ジョン・チェンバレン(彫刻家)と彫刻について討論し、ウィリアム・S・バロウズ(ビートニク作家)を怒らせ、クライヴ・デイヴィス(コロムビアレコードの敏腕プロデューサー)とレコード契約ができる」。

さながら誇大表現でもなく、マクシズは予想を超えた出来事がおこる場所だった。ショッピングカートに乗って登場する女性アーティストに、赤ちゃんの象を連れてきた動物の調教師。酩酊して、ガラスの窓に突進する客。「だから、マクシズの窓はいつも故障中(笑)」。トイレで“生理周期”についておしゃべりするトランスジェンダーたち。「メイク直しに女子トイレに行ったら、キャンディ・ダーリング(ウォーホルのミューズ)やホーリー・ウッドラーン(人気ドラァグクイーン)がいて。マクシズは、ドラァグクイーンたちに尊厳と敬意を払った最初の場所だったといえるわ」

Illustrated by Midori Hongo

「扉を開くと、誰かに発掘される。人生が変わる」

ディナーや歓談(あるいは口論)をひとしきり終えたら、ちょっと息抜きに2階へ。そこでは、ディスコかライブ演奏がおこなわれている。ニューヨークパンクの震源地として、“伝説の”の触れ込みで有名なライブハウス「CBGB」より前の話。「ヴェルヴェット・アンダーグラウンドにアリス・クーパー、ニューヨーク・ドールズ、イギー・ポップなんかが演奏していた」。CBGB開店後は、なにかにつけて“ライバル”として見られることが多く、老舗の意地で毎晩のようにバンドが演奏する。ラモーンズ、ハートブレイカーズ、ブロンディ、トーキングヘッズといったニューヨークパンク勢、ディクテーターズ、ミスフィッツ、ダムド、クランプス、ディーヴォ、ランナウェイズといった他州のパンクバンド、“ザ・ボス”の愛称で親しまれるブルース・スプリングスティーンや大御所ウィリー・ネルソン、ボブ・マーリーのバンド、ザ・ウェイラーズのデビューもマクシズのステージでだ。「エアロスミスがクライヴ・ディヴィスの目に止まり、レコード契約を結んだのも2階」。

マクシズに出入りするのは、アーティストたちだけではなかった。近所に住んでいたアルバート・グロスマン(ジャニス・ジョプリンやボブ・ディランのマネージャー)、新人ミュージシャンを率いてくるダニー・フィールズ(ラモーンズの初代マネージャー)、教え子を連れてくるアートスクールの教授。高齢の画廊経営者の姿も。「ディナーの席では商談もよくあったわ。マクシズはエンターテイメントだけではなく、ビジネスの場としての役割も果たしていたから」。業界のコネクション作りを狙って、バーテンダーやバスボーイ(雑用係)、ウェイトレスになるアーティストも。デビュー前のデボラ・ハリー(ブロンディ)はVIP客相手にバックルーム担当のウェイトレスとして、ミュージシャンのジョナサン・リッチマンは短期間ながら皿洗いとして、写真家のアントン・ペリッチは雑用係として働いていた(アントンは、勤務中に“店内の様子を撮影をしても良い”という特別許可さえもらえた)。「扉を開くと、誰かに発掘される。人生が変わる。他の場所ではありえない、あらゆるチャンスやコネクションが生まれる。それが、マクシズ。『人生にとっての大きな出来事は、いつもマクシズで起こった』ってのは、ある常連さんの談」

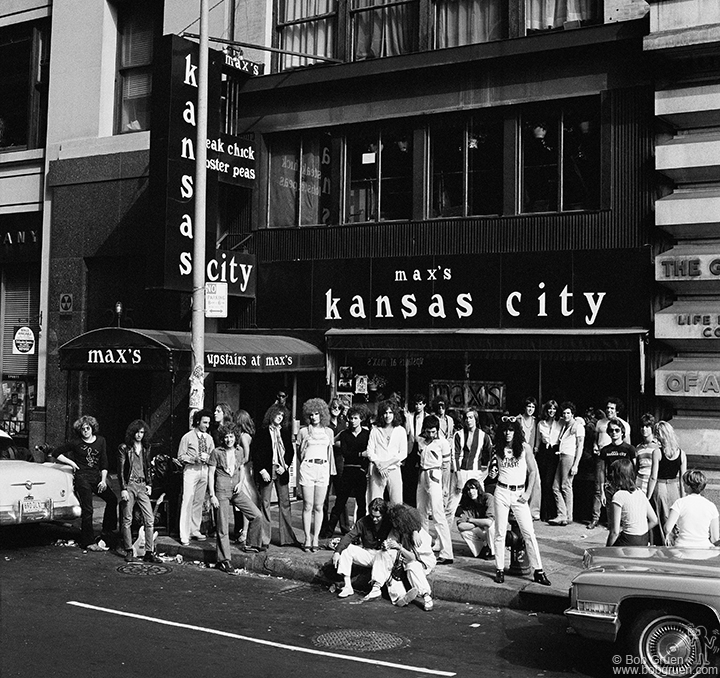

Jimmy Wynbrandt, Robert Gordon, Jayne County, Sable Starr, Richard Hell, Tommy Ramone, Dee Dee Ramone, Joey Ramone and Johnny Ramone

during Max’s Christmas dinner party at Max’s Kansas City, NYC. December 1975. © Bob Gruen

無料ご飯、メッセージボード。金欠アーティストたちの“ライフライン”

マクシズは、煌びやかな業界人だけの世界ではなかった。芸術家びいきだったミッキーは、金欠の芸術家や無名アーティストのことも目に掛けた。お金のないアーティストたちに対し「飲み代は自分の作品と引き換えに、“ツケ払い”でいいよ」。ミッキーに自分の作品を気に入ってもらえれば、アーティストはタダでお腹いっぱい。「マクシズ専用“クレジットカード”っていったところね」。ミッキーは、引き換えのアート作品を地下のスペースに飾ったので、小さなギャラリーができていた。「ウォーホルと取り巻きたちなんか、結局、一銭も出さなかったよ」。マクシズ閉店時に残ったのは、たくさんの“ツケ”と、のちに有名になったアーティストたちの作品だった。

「ミッキーは、アーティストたちの“銀行”。お金がない、と困るアーティストにはきちんと食事をあたえてあげて」。毎日、夕方5時ごろになると、その前の晩にでた厨房の残りものを無料で提供した。「みんなフリーフードを求めに来たわ。チキンウィングにチリビーンズ。ビールやコーラはたった50セント」。ミッキーの芸術家への愛情と慈悲はそれ相当に深く、お金に困っているアーティストにはタダ飯だけでなく、現金をポンと渡しちゃう。

「あの頃、インターネットなんてなかったでしょう。携帯電話だってない。マクシズのレジ横にはメッセージボードがあって。そこにみんなメッセージを残す。自分宛にメッセージがきているかどうか見にきたもんよ」。ご飯とコミュニケーション手段という“ライフライン”を無償であたえていたマクシズは、お金に余裕のないアーティストのための“避難所”だったといえる。

“Max’s Kansas City 76” album cover with Peter Crowley, Cherry Vanilla, Jayne County, Suicide, John Collins band and Pere Ubu

outside of Max’s Kansas City, NYC. September 5, 1976. © Bob Gruen

オーナーの使命「アーティストの腹を空かせるな」は50年経っても変わらず

マクシズが、“過去の遺産”、“当時を懐かしむ人たちの昔話”、“代々語り継がれる伝説の”、で終わっていないのは、現在も「アーティストの支援」を続けているからだ。閉店後の1996年、イヴォンヌは非営利団体「マクシズ・カンザス・シティ・プロジェクト」を創立。ミッキーの信条「アーティストの腹を空かせるな」を引き継ぎ、23年のあいだ、助けが必要なアーティストへの支援を果たしている。

病気や事故、災害など予期せぬアクシデントでお金に困るアーティストなどに、住宅費や医療費、弁護士費用などを賄うため、500ドル(約5万3,000円)から1000ドル(約10万7,000円)の緊急資金を毎月1、2人に付与。これまで、洪水で過去の作品を失ったアーティストや、ガンにかかり化学療法をせざるを得なくなってしまったアーティストを助けてきた。

マクシズ在りしころと同じく、若いアーティストや芸術家の卵も応援している。映画学科の優秀生への奨学金や、薬物乱用や自殺などに走らぬようアートを通してティーンを支援するプログラム。「昔よりいまの方がアーティストでいるのは大変なこと。学生ローンに高い家賃、激しい競争でしょ」。

現在の資金源は、支援者による寄付金や支援アーティストの作品のオークション売上金だ。イベントも開催。マクシズ50周年記念の年には、常連客だった故ルー・リードの追悼コンサートを開いたり、今年2月には、ロサンゼルスのアートフェスティバルで、マクシズを再現した展示をおこなったりした。「もっと多くのアーティストに多くの資金をあげるには、もっと資金をつくらなければいけない」。年配から若手まで、一人でも多くのアーティストを支援するため、大きな団体と提携しパワーアップしたいという。「マクシズは、いまでも“セーフティネット”だから」。いまも昔も、アーティストたちの助け舟、マックス君。これからも、安全航行、よろしくね。

Interview with Yvonne Sewall-Ruskin

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine