タイムズスクエアの前で接吻する男女、といえばわかるだろうか。スペイン内戦の崩れ落ちる兵士、月面着陸した宇宙飛行士と星条旗、といえば思い浮かべられるだろうか。

©Getty Images

一流報道写真家のショットを大判ページで掲載。“表紙=人気俳優”の方程式は通じない。一枚の写真で読者にいかにして「情報」を伝えるか。そのフォトジャーナリズム性を20世紀をかけて歴史とともに追求し、体現したのがアメリカの雑誌『LIFE(ライフ)』である。

写真でニュースを伝えるグラフ誌『LIFE』

“フォトジャーナリズム”を体現した雑誌。それが『LIFE(ライフ)』だ。1936年に週刊誌として創刊してから、文章よりも写真を中心としたルポタージュやフォトエッセイで誌面を構成し「グラフ雑誌」と呼ばれるように。政治、経済、時事、文化、芸能、科学、そして市井の生活までをもニュースやストーリーにし大衆に届け、国民の思想や知識を形成し好奇心を刺激した。

©John Loengard

ドイツ訪問するジョン・F・ケネディ元大統領、1963年

暗殺された公民権活動家、メドガー・エバーズの遺族、1963年

他雑誌から抜きん出ていたのはその一貫された写真美。マグナムフォト(世界至高の写真家団体)創設者の一人であるロバート・キャパに、報道写真家の先駆けアルフレッド・アイゼンスタット、戦場写真を多く撮った女性写真家のマーガレット・バーク=ホワイトら一流報道写真家が専属フォトグラファーとなり、自らの持ち味で大衆の印象に残る一枚を誌面に残す。それらは、大判のページに刷られ大衆の目に消費された。ピーク時は発行部数800万部を誇るが、テレビの普及やそれに伴う広告収益の減少などにより経営が悪化し72年に休刊、78年から月刊誌として復刊するも経営不振で2000年に廃刊した。しかし、いまなおその写真アーカイブは世界の宝であり歴史の足跡であり、ライフは確実な何かを後世まで残した。

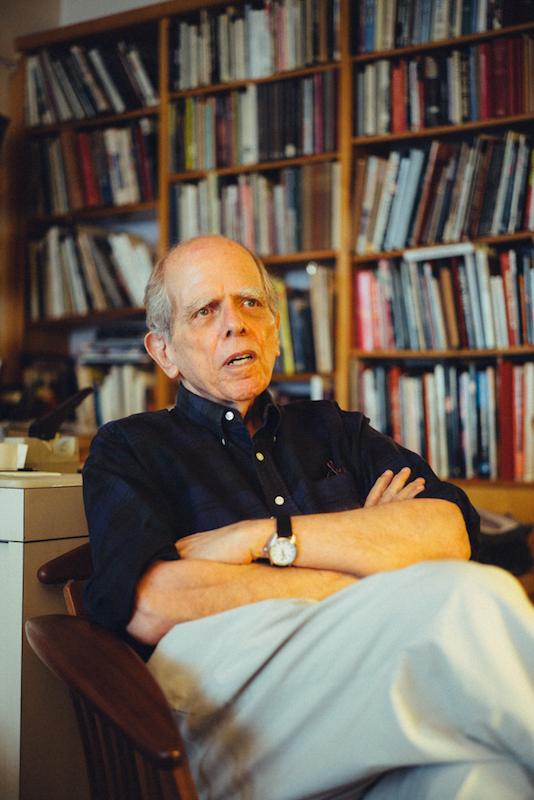

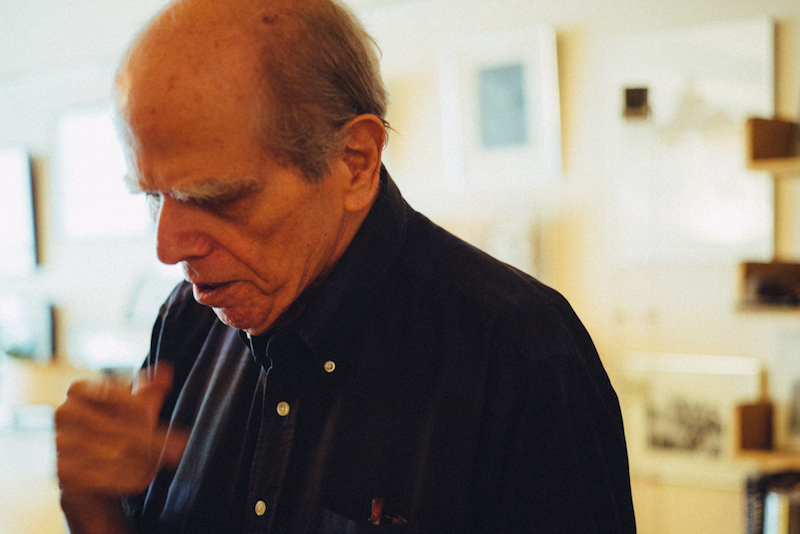

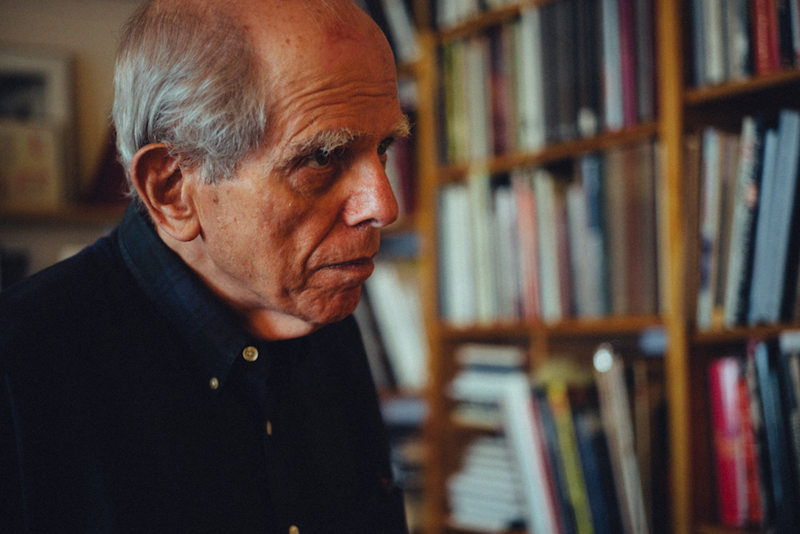

61年に専属フォトグラファーとして入社、73年から87年には写真部長を務めた写真家のジョン・ロエンガード(John Loengard、82歳)が雑誌と歩んできた年月を思い出しながら、グラフ誌・ライフが掲げ貫いてきた独特の写真理念やビジュアルの審美眼を語る。

ジョン・ロエンガード

安易に俳優を使わない。号の“顔”が選ばれる基準

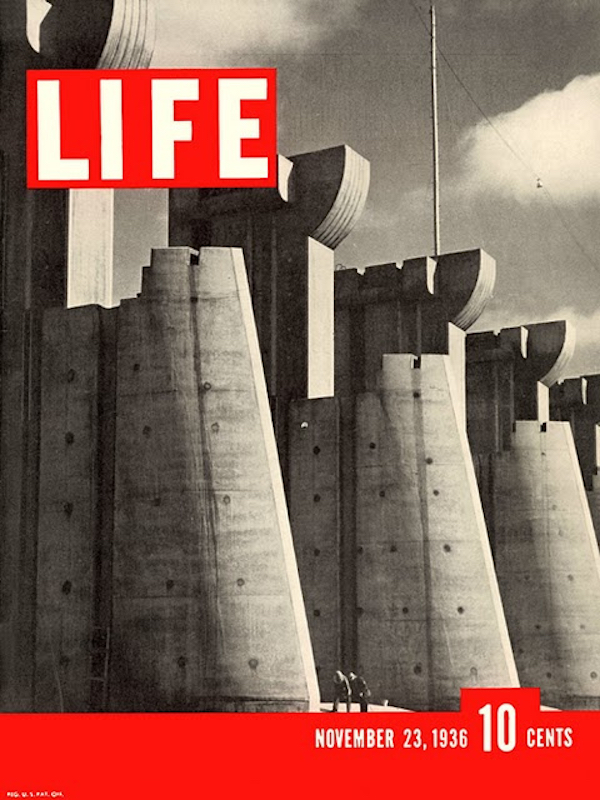

ライフの味は“表紙”にある。記念すべき初刊(1936年)の表紙は、マーガレット・バーク=ホワイトが撮った「ダム」の写真。「ほかの雑誌ならこぞって映画俳優を表紙に起用したでしょう。でもはじめからそんなことはしない。それがライフのやり方でした」

Juliana

LIFE第一号の表紙は、ニューディール政策事業(1929年の世界大恐慌回復のため)の一環でミズーリ川に建設されたフォートペックダム。

そのあとも、表紙目いっぱいを堂々と飾った雄鶏(しかもこれに限っては、左上のLIFEタイトルロゴを右下に小さく押しやったルール破り)に、製鋼所の女性労働者、カウボーイ、産卵後に海に帰るウミガメ、胎児、月面、LSD、公民権活動家の遺族と、ただ読者に手にとってもらうためだけのセンセーショナルで美しいばかりの写真とは一線を画していた。

要は、幅広い層の大衆に訴えかけられるおもしろい写真かどうか。それ一枚だけで見る者の心に引っ掛かる生き生きとした力強さを持っているかどうか。「読者は驚きや興味、情報を待っています。ニワトリやイヌ、ダムなど被写体が一風変わっていたとしても力強ければいいのです。興味深いか?はい。力強いか?はい。心沸き立つか?もちろん(Interesting? Yes. Strong? Yes. Exciting? Sure.)ということでしょう」

「写真は“情報”だ。そしてライフは人々の暮らし(ライフ)を報じた」

表紙と同じことが中身の写真にも言えた。「ライフが他誌と違ったのは、写真の扱い方でした。決して文章記事を補うためのイラストとしての写真ではなく、それ自体がストーリーを自ら語り出す、つまり写真を“情報”としてみなしていたわけです」

ライフはどんな被写体も網羅していた。マリリン・モンローやビートルズといったフォトジェニックなものから、必ずしもそうではないものまで。そして、フォトエッセイというスタイルで、写真に物語を語らせた。ダムの建設現場労働者の土曜日の過ごし方や黒人家庭の貧困問題、大学のキャンパスライフ、陸軍士官学校の生活、片田舎の町医者の23日間、異端の女流画家ジョージア・オキーフの砂漠の日常。「写真が伝えるべきは、なぜそれをやっているかではなく、“なにをしているか”そのもの。靴紐を結ぶのでも馬に乗るのでも、鼻をかむのもストーリーになりえます」なのだ。

©John Loengard

カレッジフットボールの試合、1989年

©John Loengard

床屋のルイ・アームストロング、1965年クイーンズにて

©John Loengard

カリフォルニア・ロングビーチにて、1969年

©John Loengard

刑務所の警備員、1975年

「ある日突然、ライフのおかげで人々の生活が覗けるようになった。広大なアメリカでは一国にいくつも国がわかれているよう。ライフは、ほかの人がどんな暮らしをしているか見たいという大衆の欲望を満たしたのでしょう。読者が理解できないことなんて何もない、そう考える雑誌でした」

エディターは指示をしない

マンハッタンにあったライフのオフィス。雑誌にはじめて目を通す“王様”・編集長に、取材ごとに一番適任だと思う専属フォトグラファーやフリーランスフォトグラファーを指名する写真部長、記事のトピックを考え取材執筆するエディターに、レイアウト構成をするアートディレクターや編集長補佐。フィルム係に秘書も入れれば200人ほどがフロアを右往左往していた、とジョンは思い出す。

ライフの写真家には、基本的に撮影の指示は与えられない。エディターはアイデアを出すことがあっても「フォトグラファーがあっと驚かせてくれることに期待していますからね」。写真部長時代、ジョンもフォトグラファーには細かい指示は出さず「たとえばオキーフの場合は『彼女の屋根にはしごがあるらしい。登ってもらったらどうかな』くらいのアイデアです」

撮影に抜擢されたからといって必ずしも写真が掲載されるとは限らず、「自分の写真が選ばれるかどうかはその週の号が見本になるまで、いや露店のニューススタンドに並ぶまでは確実じゃありませんからね」

ビートルズ写真は、グレース・ケリーの有名な水中写真に材を得た。「4人の“ボーイズ”を冷たいプールに入れたのは、心穏やかではなかったですけどね」

ルイ・アームストロングがリップクリームを塗りこむ一枚。おどけた顔でトランペットを吹く彼のクリーシェなショットとは違う異色作だ。

アームストロングが“lost lips”、つまり“lost edge(威力を失ってしまった)”という取材内容を反映したもので、取材したエディターのアイデアだった。

1ミリも誌面を無駄にしない写真たち

写真部長だったころ、ジョンは写真を見る前に決して文章は読まなかった。知識や情報を入れず、写真から印象や力強さを判断した。また、エディターの写真に対する姿勢も然り。たとえば、ジョンがフォトグラファーを務め表紙を飾ったオキーフのストーリー。本来、3、4ページの短いインタビュー記事になるはずだったが、写真の出来が予想以上に良く、担当エディターはもっと大きな特集ができると再度ジョンを撮影に行かせる。一年半ものあいだ温めて誰にも見せずに、文章を書く前にアートディレクターと一緒にレイアウトを完成し、はじめて編集長に提出したという。

「ライフは、決してスペースを無駄にしない雑誌でした。掲載される写真のフレーム内には、無駄な空間がなく、見る者に見て欲しい情報で埋めて」ジョンは続ける。「ライフ専属フォトグラファーでのちにエディターを務めたデヴィッド・シェアマンの言葉が的確かと思います。『良い写真には、ニュースとしての重要性があり、同時に疾風怒濤(しっぷうどとう)を巻き起こすような感情もある。まさにライフとはそのことだ。私たちはジャーナリスト、写真というビジュアル、そして感情のジャーナリストだ』と」

Interview with John Loengard

John Loengard

Interview photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine