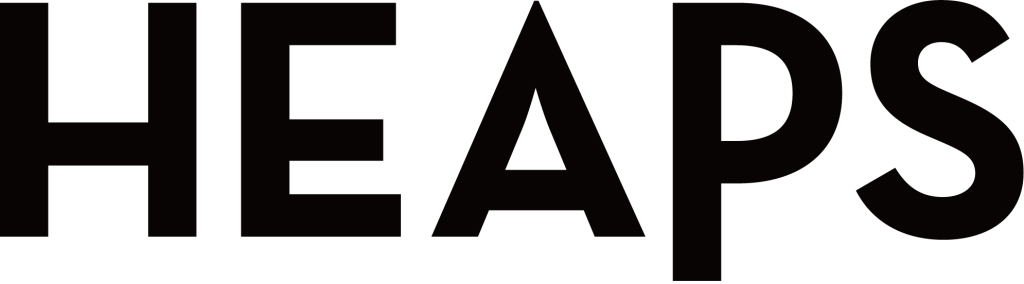

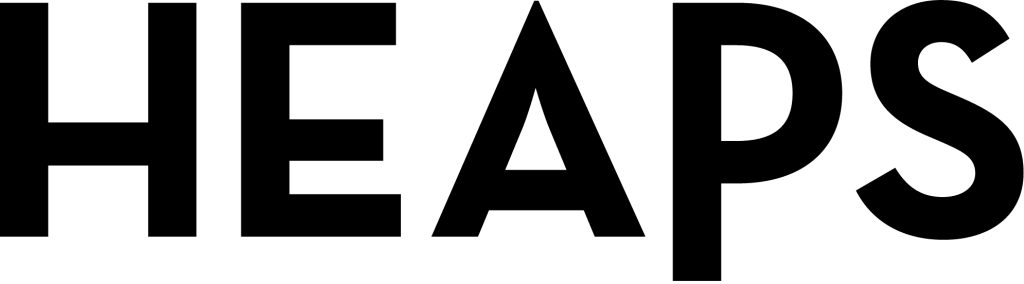

もはや肩書きも形容詞も不要のアンリ・カルティエ=ブレッソン(でもやはり言いたくなってしまう。「決定的瞬間」の概念を生み出した国宝級の仏写真家だ)に、ジョンとヨーコの裸写真で有名なアニー・リーボヴィッツ、タイムズ・スクエアの終戦記念“キス写真”を撮ったアルフレッド・アイゼンスタット。

そして、その写真界の数々の巨匠らを被写体としてネガに残した写真家、ジョン・ロエンガード。四六時中ファインダーをのぞいた歴史的な仕事人たちがカメラを下ろし撮られるという瞬間、どんな姿を見せたのか。

©John Loengard

Henri Cartier-Bresson(アンリ・カルティエ=ブレッソン)

世紀の写真家たちにレンズを向けたフォトグラファー

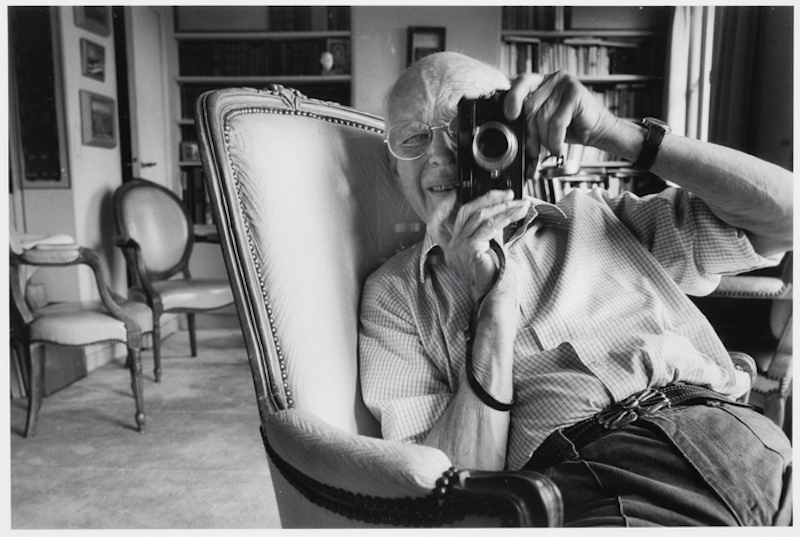

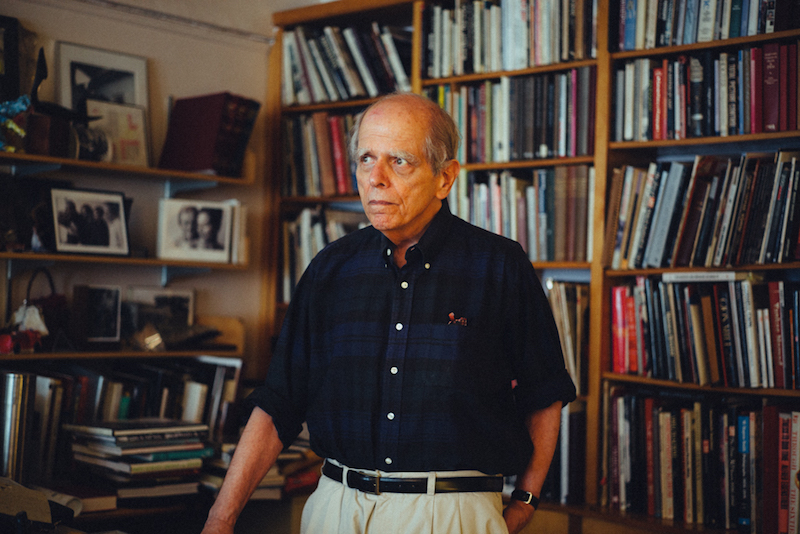

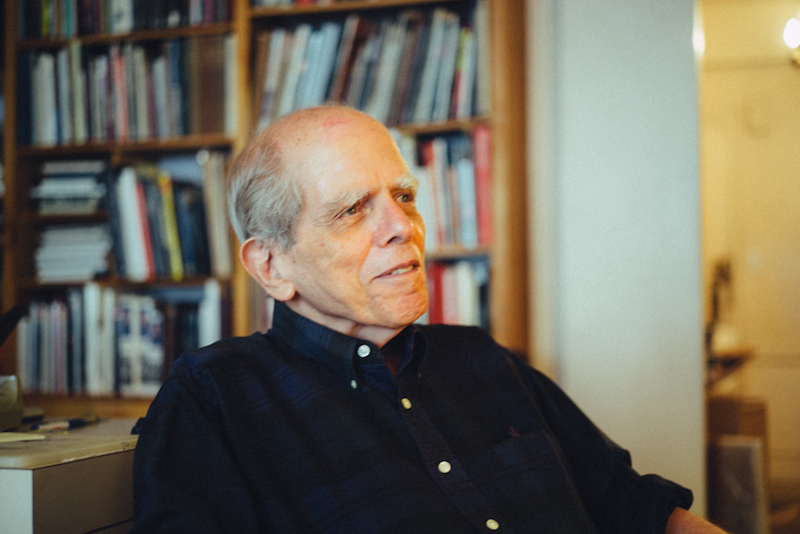

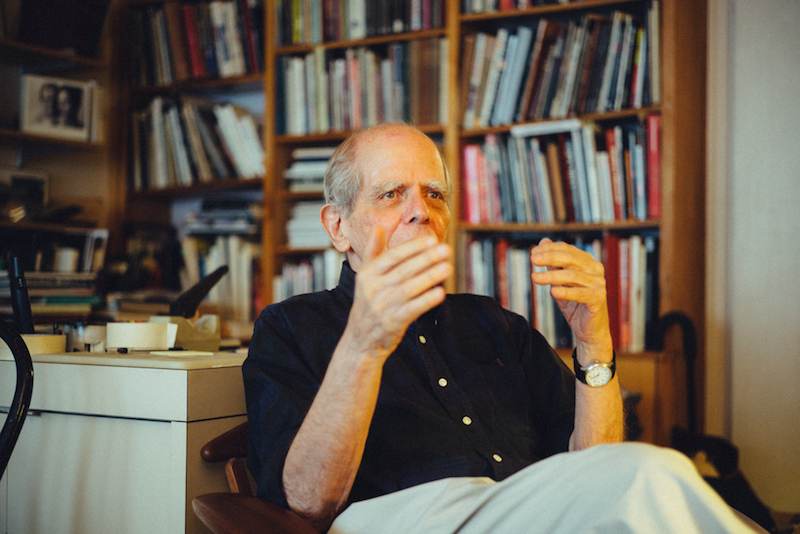

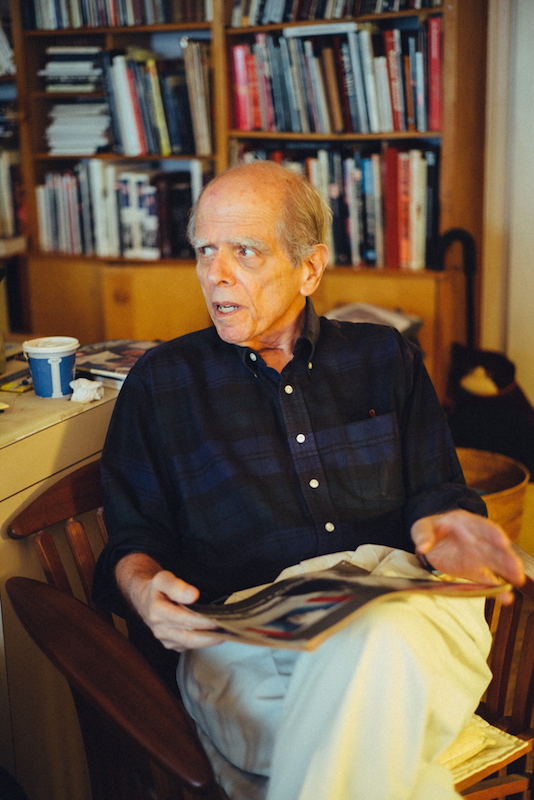

数々の撮り手を被写体としてカメラの前に立たせたのは、ジョン・ロエンガード(John Loengard、82歳)、米老舗写真雑誌『LIFE(ライフ)』の専属フォトグラファーを25年以上務めた写真界の古株だ。

ジョン・ロエンガード

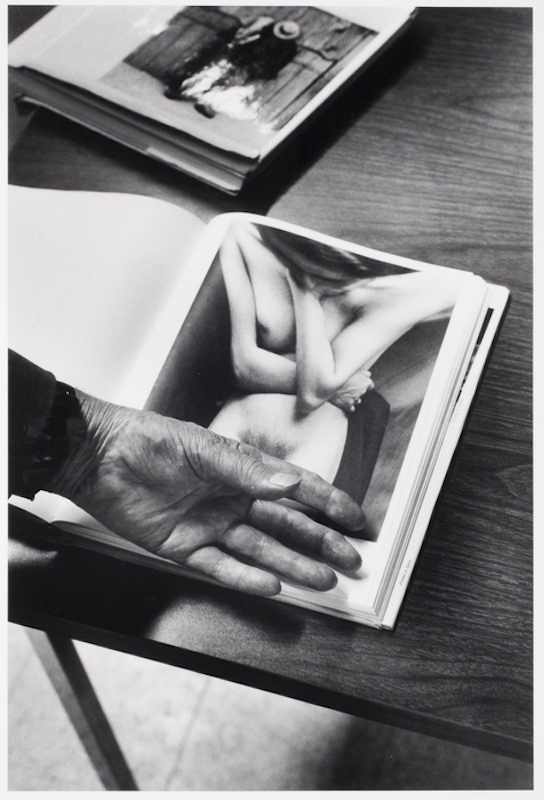

その半生を捧げた『LIFE』という雑誌は、写真をメインにニュースを伝えるグラフ誌と呼ばれていた。フォトジャーナリズム性と写真の圧倒的な質の高さがページに刻みこまれた雑誌の性質からか、ジョンが撮ったザ・ビートルズやルイ・アームストロング、ジョージア・オキーフなど“ザ・アイコン”たちのポートレートも、世に出回るスナップやポートレートとはどこか一線を画しているようだ。ありふれたポートレートではないという点では、先に挙げたブレッソンやブラッサイなどを捉えた一枚も同じ。

普段はカメラレンズの向こう側にいる写真家たちがカメラの前に立ったとき、彼らはどう構えるのだろう。誰よりも写真のことを知っている「写真の巨匠」を撮るとき、何を考え、何を見据えるのか。被写体にした写真家たちとのエピソードを交えながら、フォトグラファーとしての自らの思考と感覚を教えてくれた。

写真家もカメラを置けば「普通のひと」

〜「世界国宝級の写真家はシャイ」ブレッソンの場合〜

「(アンリ・カルティエ=)ブレッソンはですね、素晴らしい人でしたが、被写体としては難しい人でした」

ジョンがそう話すように、カメラを持たせれば世界国宝級の写真を撮るブレッソンはカメラをいったん手放せばカメラシャイで、決定的に良い一枚を撮るのはそう容易ではなかった。撮り方を熟知する者が必ずしも撮られ方をわきまえているとは限らない、ということだろう。「それにブレッソンは、顔を写されたくなかった。ストリートが仕事場の彼は、世に自分の素顔が知れ渡ってほしくなかったのです」。

通りを行き交う人、立ち止まる人、カメラに向かって表情をみせる人。ブレッソンは日常に通り過ぎるストリートの民を写真に収めた、いわばストリートフォトグラフィーの先駆者だ。彼はシャッターチャンス、構図、光の加減次第で、スナップ写真が芸術性の高いフォトグラフィーになり得ることを証明し、「決定的瞬間」という新しい概念を生み出した。自分の匿名性によってその瞬間は生まれる、そういうことなのか。

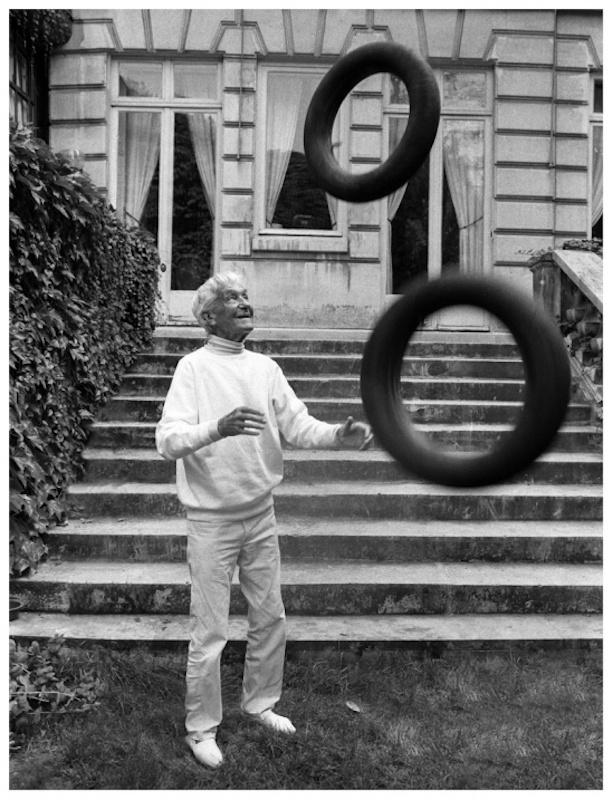

ブレッソンが凧を追いかけている有名な一枚。まさにブレッソンが実践した決定的瞬間のようなショットだ。決定的瞬間のオマージュかと思いきや、「彼の顔が見えないように」意識的に撮ったのだとか。凧も偶然揚がっていたわけではなく、ブレッソンの妻のアイデアで用意した“小道具”だった。

「カメラのファインダーを覗いているときは構図をどうするかに集中していて、被写体である写真家のスタイルでしたり特徴といったものは特に気にしてはいません。だから、たとえばブレッソンはブレッソンの写真スタイルを念頭に置いて撮る、などはしないのです」ジョンは続ける。「要は、シャッターを押す瞬間に起こる何かを捉える。どこに立ったり座ったりするかの指示や光の具合などはもちろんコントロールしますが、それ以外は自然の成り行きに任せます」

©John Loengard

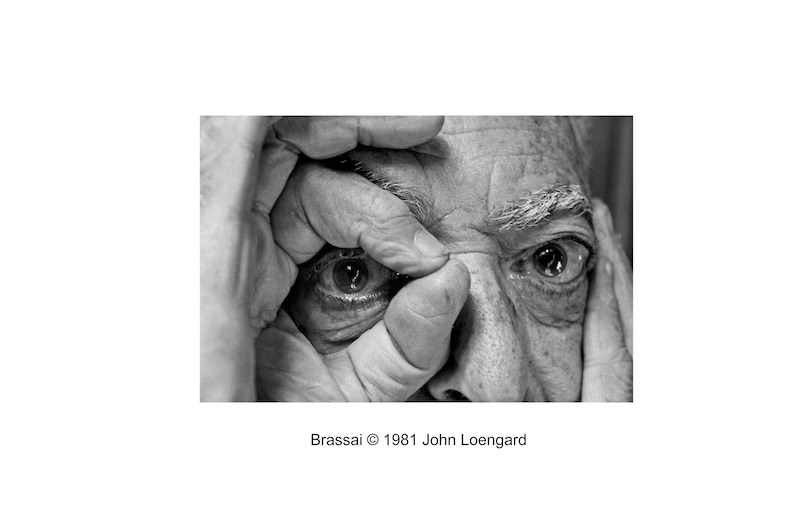

〜「夜のパリ写真家はおどけてみせる」ブラッサイの場合〜

レンズから顔を背けてしまうブレッソンと違い、ジョンのカメラの前で自らポーズを撮ったのが“夜のパリ写真家”、ブラッサイ。目を見開き右目をぐるりと指で囲んでいる印象的な一枚は、じっと見ていると吸い込まれていきそうな不思議な力を持っている。「これはブラッサイのアイデアでした。わたしが近づくと彼はおどけてこのポーズをしてみせたのです」

©John Loengard

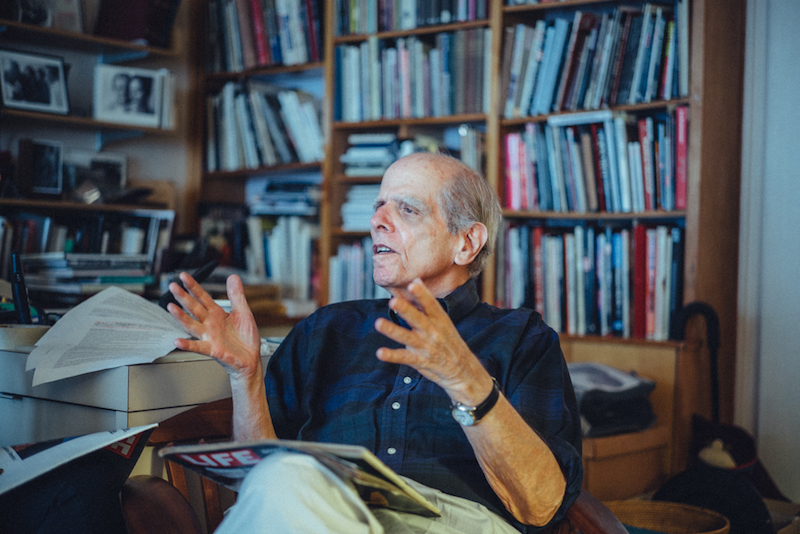

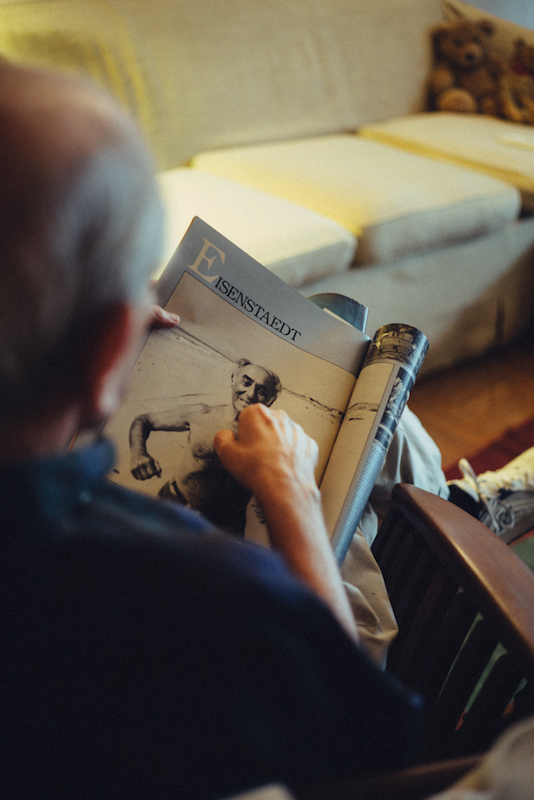

カメラを向けられ遊びだしたのは、ブラッサイだけではない。アイゼンスタットにラルティーグだってそうだった。LIFE誌創刊当時からの専属フォトグラファーだったアイゼンスタットは、毎週末行くという海辺でいたずらっ子のようなショット。アマチュア写真家として遅咲きのデビューを飾ったラルティーグは、童心に帰ったようにどこからか持ちだしてきた車のタイヤと戯れる。

「カメラの前に立つのが仕事である“俳優”は抜きですが。どんなに偉大な写真家だってカメラを向けられればみんなと同じ“被写体”ですからね。そしてたいていは、数枚試しに撮ったあとは徐々に肩の力が抜けていきます」

©John Loengard

©John Loengard

André Kertész(アンドレ・ケルテス)

カメラを操る天才たちにカメラを向ける

自分が敬愛する写真家であっても、なかなか顔をカメラに向けてくれない写真家であっても、ジョンの写真は感情論に任せたものではなくカメラを携えた目撃者であるかのように目線を保つ。だから彼の場合はつまるところ、写真家を写真家らしく撮ろうとしていないのだ。

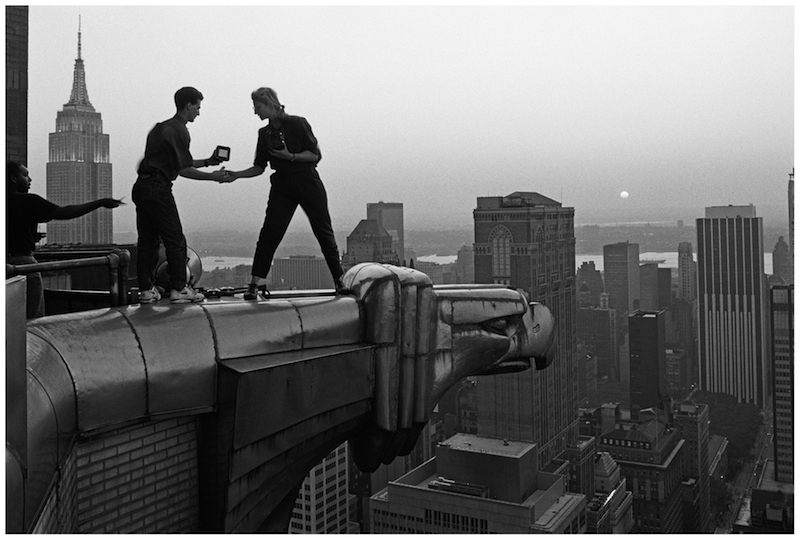

若かりし頃のアニー・リーボヴィッツの仕事風景を捉えたこの写真。マンハッタンにそびえるクライスラービルディング61階のせり出したガーゴイルに立ち、リーボヴィッツは撮影中だった。「テラスの安全なところからこの一枚を撮ったのですが、こんな危険な場所に行こうとしたリーボヴィッツを誰も止めなかったことに驚きを隠せませんでした」。ハラハラしたジョンの内心を映し出さない、静かなドキュメントショットだ。

©John Loengard

そして「(ジョージア・)オキーフは写真慣れをしていてどう自分が写真に映るのかを心得てましたが」と前置きをしてこう言った。「写真家は滅多に写真の被写体にはなりません。カメラを操る天才たちですから、どう写真が作られるのかは十分承知です。しかしひとたびカメラを持った他者の前に立つと、多くはどう構えたらいいかわからなくなってしまうのです」

ひとしきり話したジョンのポートレート撮影をと取材陣のフォトグラファーがカメラを向けると、彼が撮った写真の巨匠たちがきっとそうしたように、どこか気恥ずかしいようなきまりが悪そうな風にした。カメラに視線を投げかけてはそらし、いったいどんな表情を見せたらいいのか自分でもわからないようだった。

Interview with John Loengard

John Loengard

———————-

Interview photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine