ナイトライフといえば映画かダンスクラブしかなかった時代、ヤツこそ米国の若者娯楽の中心的存在だった。所変わって日本の昭和時代、若者たちの遊び場には必ずアヤシく光るヤツがいた。DJに役割を奪われ、ヤツは徐々に存在感を消していった。

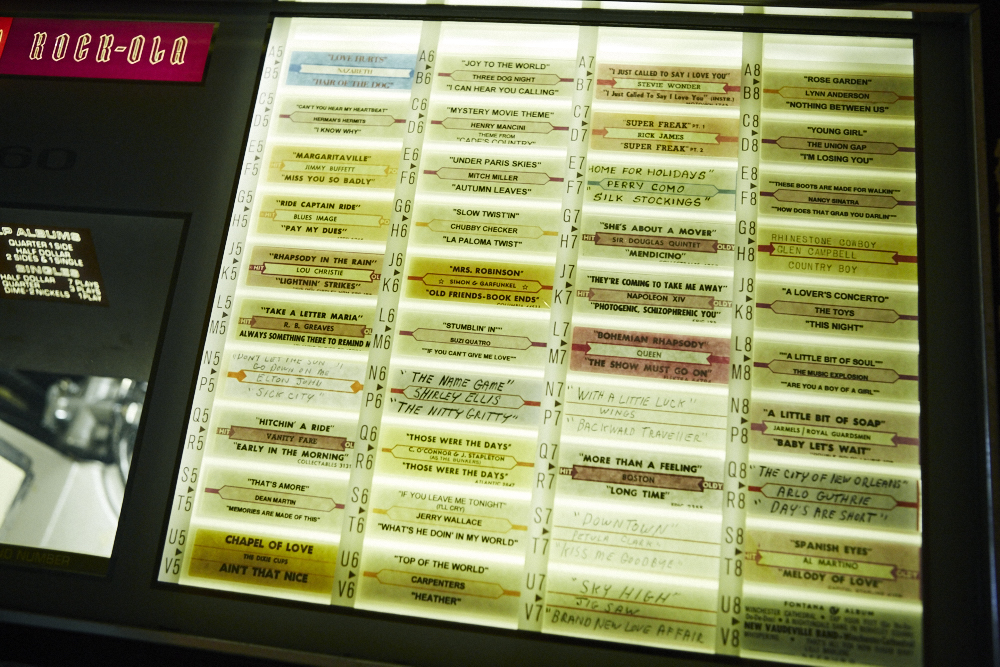

廃れたユースカルチャー重要アイテム、〈ジュークボックス〉。硬貨を入れて好きな曲を選びボタンを押すと、ムードたっぷりに曲を流してくれる自動演奏装置だ。

もはや映画のなかの古き良きアメリカンダイナーやアンティークショップでしか見かけることのない、“絶滅危惧種”と化したジュークボックス。その最後の息の“音”を繋ぐ修理工も、あと一人だ。

ユースの溜まり場でアヤシく光っていた「ジュークボックス」

日本で「ジュークボックス」と聞いて胸がときめいたら、きっと1960年以前に生まれた人間に違いない。いまやほとんど目にすることのない音楽再生装置の絶滅危惧種である。そもそも、音源にレコード盤を使う機械なので、レコードの衰退と同時に世の中から消えていったわけだが、昭和のナイトライフでは喫茶店やスナック(この業態も絶滅種!)の一角に、結構なスペースを占領して存在感を主張していた。筆者(1957年生まれ)の青春時代はラジオの音質がまだ悪かったため、喫茶店のジュークボックスで最新の洋楽ヒットを探しては、確か一曲50円玉ひとつでかけていた思い出がある。スピーカーが家庭用より大きく、中低音のサウンドが艶やかに響くのがなんとなく大人っぽくてイヤらしく、ジュークボックスにはいささかアブナイ匂いが漂っていた。実際、少し上級の先輩たちはアイビールックのスリムパンツに下半身を固めて、ジュークボックスから流れるR&Bのダンス音楽で最新のステップを見せつけては女子をナンパしていた。

体も心も成熟して酒も飲めるようになった後年、ハイファイ(高音質サウンド)やカラオケ、カセット、カーステレオの普及でジュークボックスの“個体数”は急激に減った。が、それでもカウンターひとつの薄暗い場末スナックの片隅にポツリと置かれた絶滅獣は、演歌やムード歌謡の甘い吐息を漏らしていたものだ。それもこれもいまは昔の昭和の話。日本でもアメリカでも、ジュークボックスは視界からほぼ消滅した。

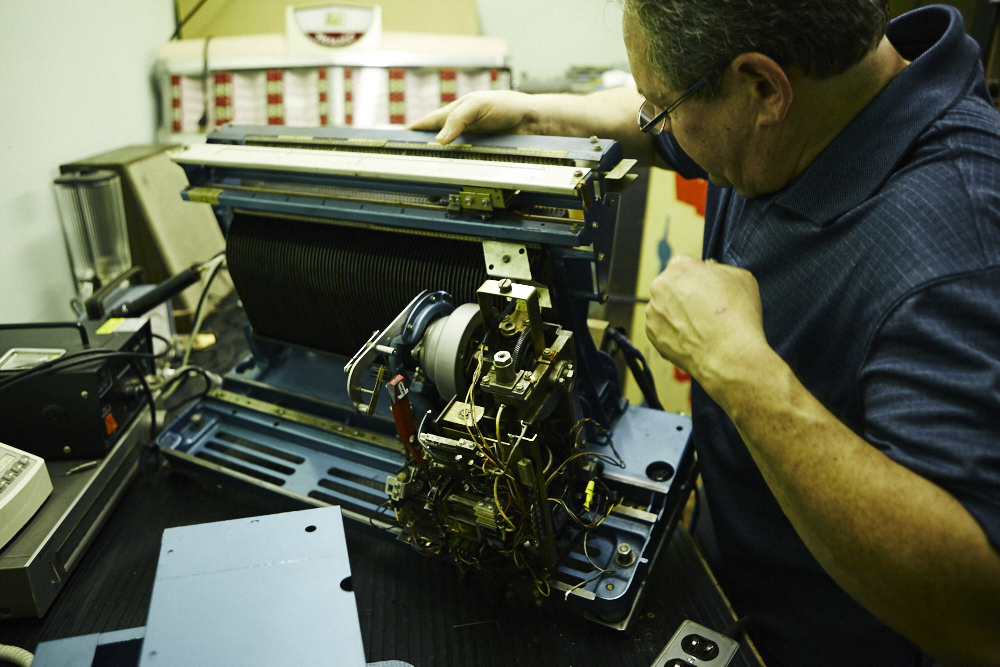

前置きが長くなったが、絶滅危惧種・ジュークボックスを修理する職人をブルックリンに訪ねた。ペリー・ローゼンさん、1959年生まれ。ニューヨークにただ一人生き残る最後のジュークボックス修理工だ。3階建ての長屋式アパートのベルを鳴らすと部屋着姿で迎えてくれた。ビンテージのジュークボックスが並ぶ居間を横目にお邪魔します。「さあ、地下の作業場を案内するよ。足元に気をつけて」。潜水艦のなかのような細い階段を降りると、埃と傷だらけのジュークボックスが無造作に列をなし、修理の順番を待っていた。

ジュークボックス修理工のペリー・ローゼンさん。

ゴミ捨て場の一台を完全蘇生。ジュークボックス修理工のキカイな生業

「毎月6、7件の修理依頼が入る。ニューヨーク界隈でジュークボックスを直せるのは俺しかいないから、おかげさまで仕事は途切れないね。引退しようにもできないよ」。いまだにそれだけの修理依頼が来るのにも驚く。苦笑いするペリーさんは、根っからの機械好きで、6歳にしてジュークボックスの魅力にとらわれたらしい。「ピンボールマシンも大好きでね。そっちの方もやっているけど…」。多才なんですね。でも、今回はジュークボックス一本に絞りましょう。「わかったよ。ジュークボックスは、メカ(機械系)とエレキ(電気系)が合体した当時の最新テクノロジーだった。60年代の子どもたちにとって、“機械の王様”だったよ」。

最初にジュークボックスを手にしたのは16歳のとき。1967年製のロッコーラ・インペリアルというモデルだった。「ガソリンスタンドの隅に捨ててあったオンボロを父親が見つけてくれて、60ドルで譲ってもらったんだ。友だちのピックアップトラックで家まで運んでさ。うれしかったね」。誰の指導も仰ぐことなく、動かなくなったジュークボックスを完全分解。故障の原因をつきとめて、修理し見事に蘇生させた。その修理第一号機はいまでも居間に大事に飾られている。

「はじめてのジュークボックスだからね。一番センチメンタルな一台だな」。まだ現役に作動する同機を25セントコインで起動させ、ペリーさんは目を細める。

「この一台を修理したあとに、近所の電気店に就職した。倉庫にジュークボックスやピンポールマシーンや自販機がゴロゴロ落ちていたから、仕事のかたわら片っ端から修理してね。やがて当時の現行のモデルでは飽き足らないようになって、ヴィンテージ(1900年〜40年代)の修理も手がけるようになったんだ。そういう注文をくれる客筋もでき、いつの間にかこれが専門になっちまったんだよ」

ジュークボックスは「大音響でフロア中を満たすんだ」

絶滅危惧種・ジュークボックスの生態について、ここでもう少し。起源は1889年のカリフォルニアに遡るといわれるが、初期はまだ物珍しかったエジソン発明の蓄音機の性能を公共の場で楽しむための“見世物用”装置で、ソフトは音楽だけでなく人の声の再現などもあったらしい。

その後、蓄音機が一般家庭に普及するとジュークボックスは一時衰退するが、1928年に78回転SPレコードを自動再生する高音質の機械として改良され、若者の間で人気再燃。30年代に入ってから一般に普及しはじめた。ジューク(Juke)とは、ガラ語(南部黒人が使うアフリカ系の方言)で、「掟やぶり、騒々しい、不良の」の意味。ガラの悪い不良の溜まり場をジューク・ジョイントと称していたところから、40年代に「ジュークボックス」という呼称が生まれたそうだ。

修理中のワーリッツァー1015。仕入れ値900ドル(約10万円)で、売値は3,600ドル(約40万円)だ。

「はじめてモダンな見てくれのマシンを手がけたんだ」とペリーさんも力が入る、シーバーグ1949年製。

ナイトライフといえば映画館かダンスクラブしかなかった時代。ジュークボックスは、バーやダンスフロア、ダイナー、ゲームセンター、ボウリング場など、若者の遊び場には必ず佇む“エンタメの中心的存在”だった。「良いジュークボックスは、大音響でフロア中を満たすんだよ」。さながら、現代の人気DJといったところか。

現在修繕中のジュークボックスについて語りはじめれば、ペリーさんの目は機械少年のようにピカリと輝く。「こちらは1946年製のワーリッツァー1015。78回転SP用で、レコードは水平に収納。24曲入る。ガラス張りだから、中の仕掛けが見えたり、極彩色の照明やバブルまで湧き出て、見た目の娯楽性も高かったんだ」。たいていのジュークボックスにはガラス窓があり、内部のレコードの動作が見えるようになっている。選曲ボタンを押すと、アームがレコードをピックアップし、ターンテーブルまで運ぶ。この機械の動きが目にたのしい。本体の周りの柱にはバブルチューブが施され、カラフルな泡がぶくぶくと立ちのぼる。シティ・ネオンの輝きが目の前で繰り広げられているかのようなムーディさ。初夏の虫のように、そりゃあジュークボックスの光と音を求めて若者も群がっただろう。

ビンテージだと思ってあなどってはいけない。この時代はまだ1つのスピーカーで音を鳴らすモノラルだったが、レコードが世に出て40年以上経っている。

スピーカーの性能はかなり高く、当時の最高品位サウンドはいま聞いても遜色ない

最新テックと未来への夢をつめこんだ〈科学のマシーン〉

若者の憧れジュークボックスは、いつの時代も最先端技術を結集する“夢のボックス(箱)”だった。当時の花形産業であり、4大メーカーの「ワーリッツァー」「AMI(エーエムアイ)」「シーバーグ」「ロッコーラ」は、最新技術を駆使して良質な製品を打ち出し、ライバルの市場を切り崩すべく熾烈な戦いを繰り広げていた。だらか、「ヴィンテージ・ジュークボックスに良い悪いはない。全部良いんだ」。

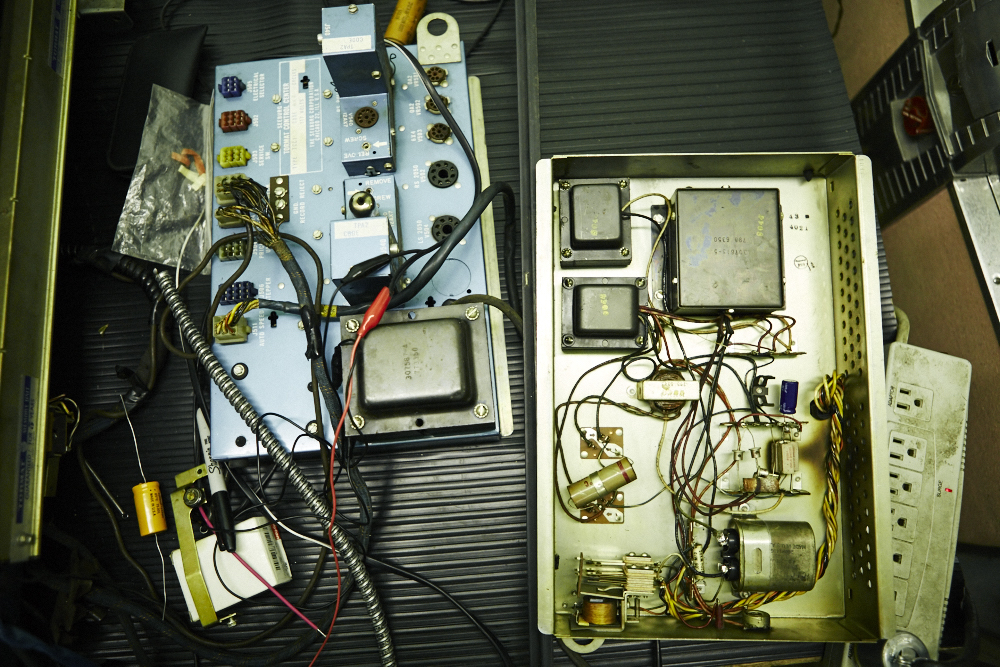

50年代以降はレコードが45回転のいわゆるドーナツ盤で、レコードは垂直に収納されている。「50枚入るから、A・B両面あわせて100曲が収容できる。それに電気系統もソリッドステート*で、当時のコンピューターと同じ記憶システムが使われているんだ」。

*空間利用の真空管に対して、固体の性質を利用した半導体素子の電気回路。

科学技術への絶大な信頼と来るべき世界への希望は、未来を予見させる洗練されたフォルムと色彩でデザインにも込めらた。その典型が、AMIが発売した1960年製の「スプートニク」。米ソの宇宙開発競争で、ソ連が一歩先に打ち上げを成功させた人工衛星を思わせるSFチックなデザインだ。敵国のロケットをリスペクトするまでに、当時の若者たちが憧れた宇宙への期待を表現して余りある。

人工衛星がモチーフのAMIの「スプートニク」。売値は7,000ドル(約78万円)。

科学時代への羨望がぎゅう詰めになったジュークボックスには、修理のアプローチもさまざま。ハイテクな電気系は「テスター(電圧や電流測定用の計器)を使った診断が中心」で、アナログな機械系は「部品を交換したり作動を修復するなど細かいケアが中心だ」。オリジナルの部品が製造中止ならば手に入るもので代用するし、破損したプラスチックのパーツは専門の工場に回して再生してもらう。修理を頼まれたジュークボックスは、たいていどこが悪いというのではなく全体的に壊れているという。特にスイッチ類は押しボタン式が多く、破損やサビ、腐食が激しい。「それに、当時は喫煙全盛だったのでニコチンもべったり付着している。それらをきれいに拭いて、洗浄液につけ、スプレーをかけ、熱湯で消毒したらすかさずヘアドライアーで乾かし、潤滑油を塗る」。

1台の修理に平均40時間。ありとあらゆるジュークボックスを直してきたため、いまでは困難はなにもないとペリーさん、頼もしい。多くの依頼主が富裕層で「両親が高齢化したので家を売ったら地下室からジュークボックスが出てきた。自分が子どもの時に成人式のお祝いなどでもらったものだが、捨てるには惜しい。直るだろうか?」というような相談を持ちかけてくる。「丹念に修繕したジュークボックスに、かつて家族でたのしんだ昔懐かしいサウンドが蘇ると、みんな感激するんだ。その瞬間がこの仕事の醍醐味だね。多くの場合、中古のジュークボックスには当時のレコードが装備されたままだから、40年以上前の青春時代の思い出が丸ごと再生される。どんなにいまの暮らしが惨めな人でも、それを聴いたら満面の笑みを浮かべるよ」

レコードの音楽を流すだけでは客が喜ばない時代へ

衰退は80年代に端を発する。レコードに代わりCDが登場し、ミュージックビデオを延々と流す音楽専門チャンネル・MTVの台頭で、ビジュアル重視の音楽鑑賞がはじまった。酒場やレストラン、ダンスフロアでは、客層やその場の雰囲気にあわせて想い想いの選曲をするDJが好まれ、単純にレコードの音楽を流すだけのジュークボックスは客を喜ばせられなくなった。

「ジュークボックス全盛期は、ヒットソングのレコードを買い付けするジュークボックス専門オペレーターがいたし。レコード会社が無料でサンプル用のドーナツ盤を提供してくれることもあったんだがね」。著作権管理もいまほど厳しくなく、店ごとに自由かつ個性的に音楽を選べた。現在バーなどに存在するのは、CDを収納するCDジュークボックスや、音楽配信サービスを使用したインターネット経由のデジタルジュークボックス。デジタルのマシーンでは曲の再生回数まできっちり記録されるため曲への課金も厳しくなり、昔の味わいはない。

ペリーさんはスマホやiPodでの音楽鑑賞にはまったく興味がない。「毎日仕事で音楽を聴いているから、オフで聴く気にならないんだよ」と笑う。そんな彼がジュークボックスで聴くといい音楽だと勧めてくれたのは、70年代のポップス。フリートウッド・マック、カーペンターズ、エレクトリック・ライト・オーケストラなどだ。「たとえばこんな…」。修理中のシーバーグのボタンを押す。心地よい機械の作業音に次いで流れてきたのは、エルトン・ジョンの名曲『ダニエル』。コロコロと玉のように響くフェンダー・ローズ(当時一世風靡した電気ピアノ)のイントロが、あまりにも優しくて。不覚にも昭和世代は落涙を禁じ得なかった。

Interview with Perry Rosen

ペリーさんはピンボールマシーンの修理も手がける。そちらについては、またいつか取材したい。

Photos by Hayato Takahashi

Text by Hideo Nakamura

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine