悪化の一途を辿る財政とそれに足並みそろえた犯罪、社会の鬱憤が集中したかのような人種差別。社会の抑圧という字面がよく似合う70年代のニューヨークで、ただしこの空間だけはすべてから解き放たれた場所だった、といえよう。

「DISCO(ディスコ)」。荒廃の社会から逃げてきた者は誰でも受け入れた。色も性別も一緒くたにした一つの小さな箱には、真のデモクラシーがあったのではないか、と思う。

その時代の目撃者はビル・バーンスタイン(Bill Bernstein)。かつて、そのシーンを代表したいわばセレブの踊り場「Studio 54(スタジオ・フィフティー・フォー)」と被差別者の踊り場「Paradaise Garage(パラダイス・ガラージ)」の両方を、同時期に撮っていた写真家だ。

往年のNYディスコシーンをドキュメント、写真集『DISCO』

70年代、グラフィティとガベージストライキによるゴミで埋め尽くされた街が時代の荒廃具合をよく物語っていたニューヨークという街。そこに、享楽という“社会を忘れる逃げ場”として存在し、その後に続く数々のカルチャーやストーリーが生まれたのがDISCO(ディスコ)だ。

77年には、そのシーンをもっとも象徴した「Studio 54(スタジオ・フィフティ・フォー)」、と「Paradise Garage(パラダイス・ガラージ)」という2つのディスコが生まれ、時同じくして、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』が世にお出まし。それを皮切りに、それまでアンダーグラウンドなシーンであったディスコは一躍表舞台へと躍り出て、一晩にしてあらゆるラジオ番組はディスコチャンネルへと変貌。ニューヨークのナイトシーンがディスコ一色に。ディスコ絶頂期のはじまりだった。

2015年に出版された写真集、『DISCO(ディスコ)』。ドキュメントされているのは、1977年から79年までの2年間という、まるで儚い夢のようなそのニューヨーク・ディスコシーン絶頂期。ちょうどこのディスコの栄華に交差した男が、実に刹那的なダンスフロアを撮った写真家、ビル・バーンスタイン(Bill Bernstein)だ。

かつてパラダイス・ガラージが存在した跡地にて

“怖いもの見たさ”が出会わせた「パラダイス」

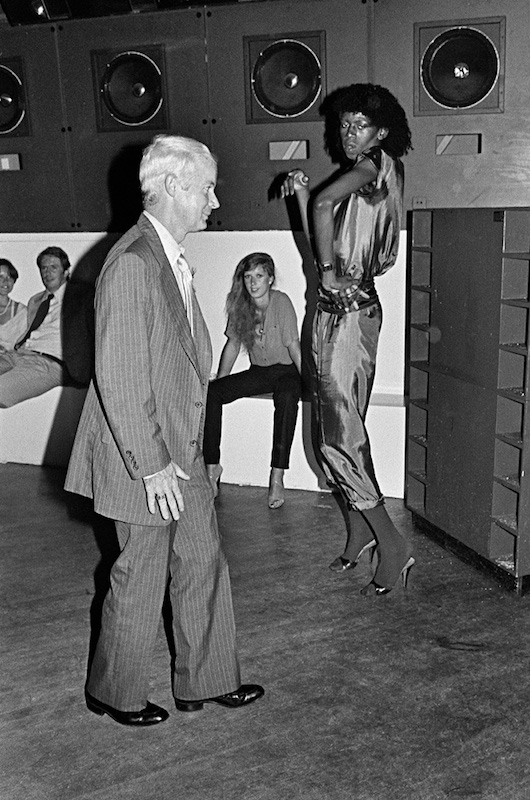

「ディスコフリークではなく、ロック青年だった」というビルがディスコに出会ったきっかけは、ニューヨークのカルチャー紙『ヴィレッジ・ボイス』からの依頼。のちに足繁く通うこととなる「スタジオ54」で開催された、ジミー・カーター元大統領の母、リリー・カーターのパーティー写真だった。

カメラフィルム3本だけを携え、セレブパーティーにパパラッチとして参加したビル。パーティー終了とともにセレブやパパラッチたちが撤収する中、彼だけは物陰に身を潜めたていた。ディスコと化すフロアで、選ばれしオーディエンスが享楽に溺れる瞬間を待っていた、という。

当時、このスタジオ54では“ヴェルベット・コード”と呼ばれる厳しい入場チェックがあり、その物差しに見合ったものだけが足を踏み入れることを許されていた場所で、当時のビルには「未知なる空間」であった。その一遇をみすみす逃すパパラッチなど、フィルムを抜いたカメラをぶらさげているのと同じだ。

謎に包まれた未知なる空間にいたのは、同性愛者にトランスジェンダー、黒人からヒスパニック、若者からウォールストリートで働く年配のビジネスマン。彼が目撃したのは、有色人種やセクシャルマイノリティに対する差別が色濃く残る当時、人種も性別も年齢も関係ないすべての人間が混在する「inclusiveness(インクルーシブネス、包括的)」な空間だったという。

それまでの人生ではじめて見た光景。何より空間を作りだすオーディエンスの圧倒的エネルギーに魅了されたビルは、他のパパラッチから追加で購入した10本のフィルムを頼りに夢中でシャッターを切った。フロアで同時多発的に起こる一瞬一瞬のストーリーを一つでも多くおさめるために。

それから絶頂期が終結する99年までの2年間、すべての人にとってのある種の“パラダイス”であったディスコに、ビルは踊るためではなく“撮る”ための常連になる。

二大アイコニックディスコ「スタジオ54」&「パラダイス・ガラージ」

当時のニューヨークディスコシーンを語る上で欠かせないディスコが、既出のスタジオ54とパラダイス・ガラージだ。

ルー・リード、アンディー・ウォーホル、カルバン・クライン、アル・パチーノ、ウディ・アレン、エルトン・ジョン、スティービー・ワンダーなど錚々たる顔ぶれがゲストリストに名を連ね、“華やかな文化の象徴”としてあらゆるメディアが報じたセレブディスコ、「スタジオ54」。

オーディエンスは一夜のスターになるべく、おしゃれを決めこみ、これみよがしに見せびらかす。いわばフロア全体がお立ち台であったわけだ。

一方で伝説のDJラリー・リヴァンがレジデントを務めたパラダイス・ガラージは、踊りに行くためのディスコ。だだっ広いフロアの大半を占めるのは黒人ゲイやヒスパニックなどの有色人種で、四方八方を囲むのは、ラリー自らの手で構築した「レヴァンズ(Levans)」と呼ばれる3メートルのサウンドシステム。

ラリーのプレイは「音のコラージュのようだった」とビルが形容するように、ターンテーブルとミキサーを自在に操りながら、縦横無尽にディスコミュージック、ロック、ヒップホップ、ファンク、ソウルを繋ぎ合わせる。誰もがいつ踊りを止められるのかわからないほどに踊り明かした。

ちなみに、どのディスコへ足を運んでも、“撮る”ことにピントを合わせていたビルも「パラダイス・ガラージだけでは、気づけばカメラを置いて踊っていたよ」。

デモクラシー・イン・ダンスフロア

「どのディスコに行けどドアに一歩足を踏み入れれば、とっても安全でクリエイティブ、愛に溢れる空間だった」

スタジオ54とパラダイス・ガラージの性質は対照的ではあるものの、人種や性別、職業など多様性をフロアに招きいれる「インクルーシブネス」という点では、何一つ違いはなかったというビル。ドアを開ければ、誰もが入り乱れることのできた空間だった。

そんなディスコの一歩外は、人権運動に揺れていた。世界規模で広がっていたフェミニズム運動「ウーマン・リブ」や黒人公民権運動、ゲイ解放運動の幕開けとして有名な1969年の「ストーンウォールの反乱」。まるで平等の祝杯を上げたいかのごとく、生い立ちのまったく異なる人々が一堂に介し交差した場こそが、ディスコだった。ビルの言葉を借りれば「民主運動のダンスフロア」だったのだ。

“パラダイス”の終焉

だが、悲しきかな。はじまりがあるものには必ず終わりがあるように、ひとときのラブ&ピースにもやはり終わりがやってくる。

オーナーの脱税が発覚し、ディスコシーンを象徴したスタジオ54はやむを得ず、79年に閉まる。それが終焉のサインかのように、そこに追い討ちをかけるように出現したのが、エイズだった。

「まわりの友人が次々にエイズを発症し、帰らぬ人になってしまった。加えて、当時はエイズについて何も解明されていない状態。(その恐怖から)多くの人が、エイズの発症もとと後ろ指さされたゲイやトランスジェンダーの集まるディスコから離れていってしまったんだ」

ディスコの終焉とは、そのドアの奥にあった「人種や宗教、性別の多様性を歓迎する小さな社会」の終わりも意味する。

ディスコ絶頂期の2年とは、ビル、そしてディスコに集まった人々にとって何だったのだろう。

「そこにいた誰一人として、その時間に終わりが来るなんて想像してなかったと思う。当時はそんなことは考えず、ただひたすらにその一瞬をみんなが生きていたんだ。ただ数年後、あのひとときを思い返したとき、気づいた。あの2年間はまさにパラダイスだったことを」

ドラッグとセックス、そしてダンスに明け暮れて、享楽的かつ、強烈に一瞬を生きた人々とディスコ。2年間のパラダイスが社会に暗示したのは、そういった「悦び」だけでない。

道徳やモラル、インテリジェンスなどを差し置き、すべてがただ享楽にあった。社会が提示する一切を凌駕したその感覚のもとでは、すべてがナンセンスだった。だからだろう、フロアを包んでいたのは、隔たりのない「インクルーシブネス」。誰もが目指した、差別から解き放たれた世界の片鱗が、確かにあったのだ。

Bill Bernstein

▶︎日時:2017年12月末まで

▶︎会場:Museum of Sex

233 Fifth Avenue (@ 27th Street)

New York, NY 10016

▶︎入場料無料

写真集『DISCO』は米アマゾン、各書店にて販売中。

リミテッド・エディション(サイン付き)はウェブサイトにて限定販売。

—————

Photo courtesy of Bill Bernstein

Interview photos by Kohei Kawashima

Text by HEAPS and Shimpei Nakagawa

Edit:HEAPS Magazine