南アジアを代表する国、インド。インドのカルチャーといえば。食文化は言わずもがな、その製作本数で世界のトップを走る映画産業だろう。そして最近では、インディー雑誌やジンカルチャーも盛んだ。たとえば、インドの女子大生が卒業プロジェクトで作り上げたジン『Curry(カレー)』は、おいしそうなタイトルとは裏腹に、宗教や経済、政治、そしてホモセクシュアリティについてなど、インドでまだまだタブーな話題も盛り込む。また『The Gaysi Zine(ザ・ガイシ・ジン)』では、「ゲイであること」についてを模索するコンテンツなど性の多様性も発信し、同性愛に保守的なインドで語られてこなかったジェンダーのストーリーを綴っている。まだまだジェンダーマイノリティに風当たりの強いインドで、インディー雑誌やジンは自らのジェンダーアイデンティティをぶつけられる場、発信できる場となってきているのだろう。

さて、時は2020年、世の雑誌は紙媒体としては姿を消し、オンラインという形式に変わることが増えた。そんな中でも、まだまだ紙媒体で作られていく「ZINE(ジン)」。紙媒体だからこそ、〈ジンカルチャー〉は新たな書籍文化として紙媒体の良さを再提示してくれているのではないだろうか。いろいろ度外視の独立した精神のもとの「インディペンデントの出版」、その自由な制作を毎月1冊探っていく。

「ディアスポラ」という言葉を聞いたことがあるだろうか。「元の国家や民族の居住地を離れて暮らす国民や民族、その集団・コミュニティ」のこと。そこには故郷を追われた難民もいれば、仕事や学問のため、自発的に移住してきた移民も、その子どもたちもいる。世界のさまざまな土地に、さまざまな地域出身の人々のディアスポラが存在するのだ。

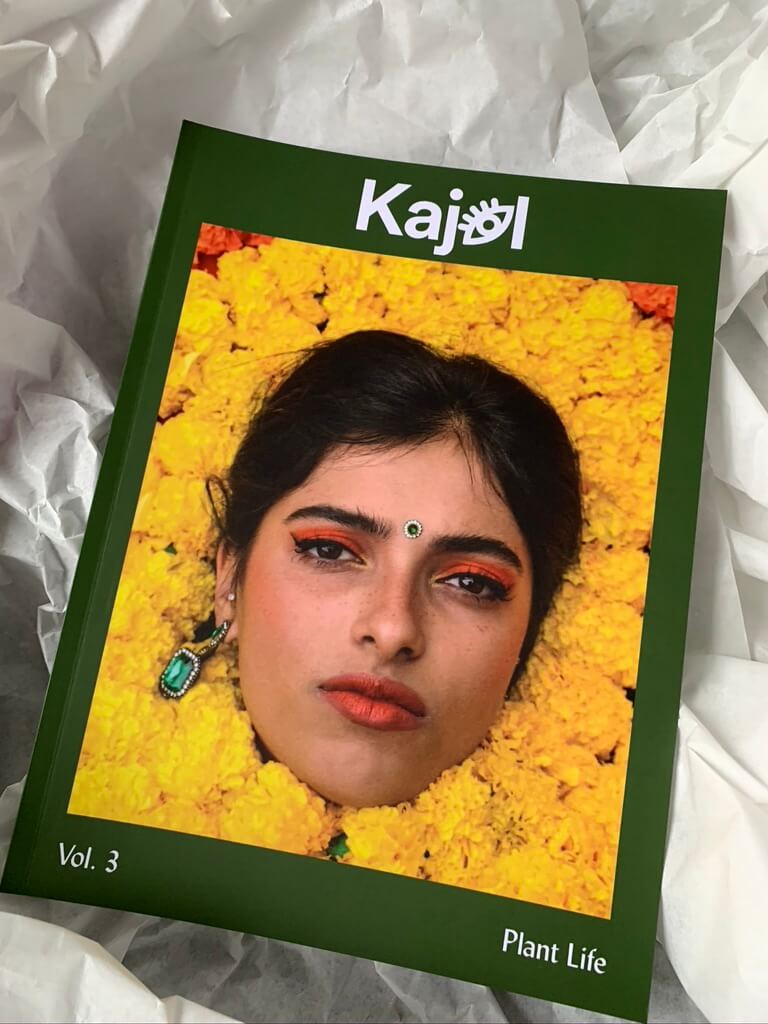

インディペンデント雑誌『Kajal Magazine(カジャール・マガジン)』は、〈南アジアのディアスポラ〉の声が集まるスペース。南アジア(インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ・ネパール・ブータン)にルーツを持つ人々が、世界各地から寄稿者として参加する文芸雑誌だという。2014年の創刊以来、年に1回のペースで発刊。紙だけでなくオンラインでも配信中だ。

南アジアの詩人たちによるポエム・ベスト5などの文芸要素に、南アジアにルーツを持つ画家のインタビュー記事やインドのテレビシリーズの考察記事、南アジア系ミュージシャンの音楽レビューなどなど。フォトエッセイもバッチリ入って、ちょっと型破りでポップ、いまどきな文芸雑誌、カジャール・マガジンを解剖すべく、南アジア系の編集長/創刊者ナディア・アグワラル(28歳)に連絡。「南アジアのディアスポラが作る文芸雑誌」についてをひらいていく。

HEAPS(以下、H):カジャール・マガジンは、南アジアのディアスポラにいる人たちが作るマガジンです。ナディアも南アジアがルーツ?

Nadya (以下N):私自身はテキサス生まれ。両親が二人ともインド生まれなんだ。二人が結婚したタイミングで、米国に引っ越してきたんだって。

H:南アジアのディアスポラって、世界のさまざまな場所に存在するの?

N:私が旅行した国々では、南アジアのコミュニティはどこでも見つけられた。よく覚えてるのが、高校生の頃に家族旅行でイタリアに行ったときのこと。そこにはいろんな国から来た南アジア系の人々がお土産や観光客向けに宝石を売っていたんだけど、私の父と母が通りかかったときにヒンディー語で話しかけてきたの。

H:わかるものなんですね。

N:何世代にもわたってそこで生活しているというディアスポラたちがいた。その光景をとても興味深く感じたことを覚えてる。それまで、たくさんの南アジア系の人たちが世界中で生活してきたなんて知らなかったし。

H:確かに。日本にもいます。

N:日本に行ったときも、たくさん見かけた。ヨーロッパでもそう。たとえば、英国は南アジアを植民地にしていたという歴史の背景もあって、たくさんの南アジア人が英国を訪ねる。その土地ごとに、南アジアのディアスポラの興味深いカルチャーもあったりして。

H:世界に散らばる南アジアのディアスポラに関心を持つようになって、カジャールを創刊?

N:もともと、メディア業界で働くことそのものに興味があって。でもどこからはじめたらいいのかわからなくって、とりあえず自分で1から作りはじめたのが、カジャールなの。

H:カジャールは、ナディアがひとりで作りはじめたんだ。

N:「学校に行ってジャーナリズムを一から学ぶ」とか「コネクションを利用する」っていう選択肢は思いついたものの、当時の私にはそのどちらも厳しくて。もうそれだったら、自分で一から作ろうって。独学でなんかすごいの作っちゃおう、って取り掛かったんだ。

H:それもまたインディー雑誌の醍醐味だ。“南アジアのディアスポラ”のコンセプトは最初からあった?

N:当時Tumblr(タンブラー)上に、南アジアのディアスポラのコミュニティがあったの。“南アジアの女子たちのクリエイティブ集団”として活動しているコミュニティ。そこではみんな、世間体やまわりの評価にとらわれずに自由に制作して、写真やポエムの作品をアップしていて、それがすっごく良くって。「このポジティブなパワーをプラットフォーム化させたい!」って思ったんだよね。

H:創刊の仲間集めはどうやって?

N:いろんな友だちに「記事書いてほしんだけど!」って連絡しまくった。そしたら、そのうちの10人が記事を書いてくれることになって。

H:ナディア一人から10人へ。いまでは多くの寄稿者がいますね。

N:ほとんどの読者が南アジアのディアスポラのミレニアルズ世代。「こんな雑誌待ってた!」みたってコメントをたくさんもらうの。彼らの発信からいたるところでカジャールの存在が知られていって。なかには「記事を書かせてほしい」って言ってくれる人も増えてきて。

H:いまでは何人ぐらいの寄稿者がいるの? あと、寄稿者たちはどうやって見つけるんだろう。

N:インスタが多いかな! 昔デートしていた人が教えてくれることもある。「この南アジア系のアーティスト、聞いたことある?」とか。寄稿者の数は、150人はいるんじゃないかな。全員が南アジア系ではないけど。カナダ、英国、オーストラリア、スリランカ、インドなどから寄稿してくれている。巨大なネットワークだよね。

H:150人!これらの国のディアスポラたちが手がけてきたコンテンツには…

・インドのテレビシリーズ『Four More Shots Please(インドのセレブを描いたドラマ。“インド版ゴシップガール”)』からみる女性のあり方。現実社会のインド人女性のリアルを考察

・米国在住の著者が、幼い頃に連れていってもらった「おばあちゃんのルーツ、バングラディシュ」での滞在記

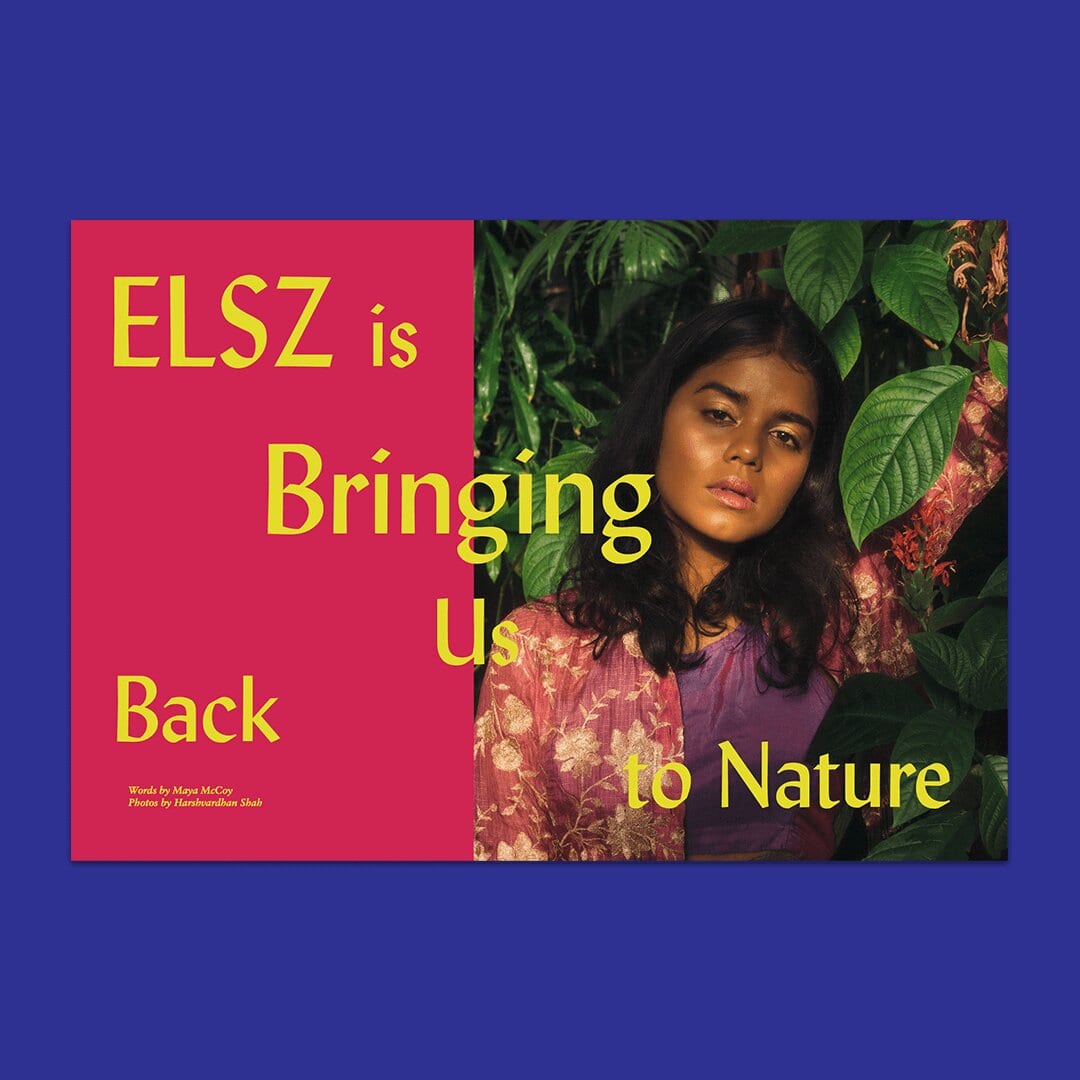

・ニューヨークとシドニーを拠点に活動するスリランカ人ハープ演奏者「ELSZ」の新曲レビュー

・ニューヨークのブルックリンを拠点にするバングラデシュ系の画家アシフ・ホクに、ルーツやアーティストになるまでの道のりを尋ねたインタビュー記事

など。文芸雑誌にしては、音楽レビューや写真など、いろいろな要素がありますね。

N:短編フィクションに詩、漫画も掲載。カジャールをどのジャンルの雑誌かと位置づければ、文芸雑誌になると思う。

H:文芸雑誌を起点にしつつも、ディアスポラたちの自由な寄稿で広がりを持っている感じだ。

N:今後は、「南アジア系作家の書籍を紹介する書評コーナー」も設けようと考えてるの。同じ南アジアにルーツを持つ読者たちにとって、同郷の作家の作品は共感できるものがたくさんあると思って。登場人物の肌の色や物語に登場する伝統、作品のはしばしに新規感が湧くと思う。

H:ちょっと話は変わるけど、号ごとのテーマもおもしろいです。第3号のテーマ、「植物のいのち」。

N:植物というテーマなら、寄稿者たちが居る場所、行く場所、いろいろな土地から関連づけた話をすることができると思って。植物という壮大なテーマで、ガーデニングといった日常的なことから、植民地主義といったような話まで扱うことができる。

H:確かに。この号では、パキスタンにルーツをもつブルックリンの写真家トリ・ムムターズが手がけた植物のフォトシリーズから、自然をテーマに作品作りを追求する画家のインタビューまである。

ところで、カジャールで「インドはいままで行ったなかで一番人種差別的な国だ」というアフリカ系米国人の視点を集めた記事を見つけました。カジャールは、そもそもアイデンティティや人種が関係するディアスポラをテーマにしているわけだから、パーソナルでセンシティブなコンテンツも多いと思うんだけど、取材時に注意していることはある?

N:必要があれば、ストレートに相手に投げかけちゃう。でも、アイデンティティについて掘り下げるような質問はあまりしないかも。「ブラウン(南アジア系の肌の色)であるのって大変だよね?」とか「南アジア人として生まれ育つのってどんな感じ?」とかの質問はナシ。こういう話ってすでにいろんなところで語られているから。私たちがやっているのは、聞きだすというよりは彼ら自身にストーリーを語ってもらうこと。取材も、質問して、返事をもらって、という流れより、会話から自然に派生したもので成り立っているし。

H:ある特定の人種や文化グループ、コミュニティの声を集めたメディアは、そこに課せられたネガティブなステレオタイプを払拭することを目的にしていることもあります。カジャールはどうですか?

N:そういう目的はないんだ。事実として、南アジアの歴史には、植民地を巻き込んだ紛争やカースト制度、肌の色による差別はある。その歴史やいまの社会の背景よりも、私はもう一つの事実にフーカスしている。それは「私たちはみな同じ人間であり、誇りを持っていま自分が居るコミュニティに属している。そしてそのなかで、なにかに“いいもの”を自分の手で作り出そうとしている」こと。そういう、ポジティブなとこにフォーカスしたいなって。

H:だから誌面のビジュアルも色鮮やかでポジティブカラーなんだね。

N:カラフルなスイーツが詰め込まれたインドのお菓子の箱「ミタイ」みたいにね。

Interview with Nadya Agrawal

All images via Kajal Magazine

Text by HEAPS and Ayano Mori

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine