今年5月、アメリカの全国紙から地元紙までのヘッドラインを踊った見出し「ドライブスルーへと続く車の長蛇の列」。全長1.6キロメートル、4時間待ちの先にあるのはファストフードバーガーチェーンファストフードバーガーチェーン「ホワイト・キャッスル(White Castle)」の新店舗だ。

ホワイト・キャッスルは“5センチ×5センチの正方形のバーガー”を冠商品に、米国で初めて誕生したバーガーチェーンだ。マクドナルドよりも30年先輩。テイクアウトも新聞折り込みクーポンも、ホワイト・キャッスルが開拓してきた。バーガーと大衆の生活を結びつけた、バーガーカルチャーの祖。

今年は100周年を迎えるめでたい年だ。5センチ×5センチの正方形のバーガーが拓いてきたバーガーカルチャーの今日までを、とくと味わってみよう。

バーガーカルチャーの最古参、マクドナルドではなかった

「I’m lovin’ It.(私のお気に入り)」のファストバーガーの代名詞・マクドナルドができたのが、1955年。「What You Crave(無性に食べたいもの)」のホワイト・キャッスルができたのが、1921年。ホワイト・キャッスルは、マクドナルドより30歳以上も、ファストフードバーガーの先輩だ。

日本には未上陸だが、アメリカではホワイト・キャッスルはマニア受けするバーガーチェーンとして知られている。新店舗ができれば、先の長蛇の車の列のように、初日にファンが詰めかけ(テントで野宿しながら並ぶ強者も)る。ホワイト・キャッスルを目指してひたすら車を走らせるコメディ映画まで存在し、店舗が存在しない西海岸の民は、憧れを抱く。

ホワイト・キャッスルの顧客がマニア化する理由を推測してみると、1に「味」、2に「希少性」、3に「さまざまな人々の生活シーンへの浸透」がある。1と3に関しては、後ほどたっぷり話していくが、2の「希少性」に関してここで少し。ホワイト・キャッスルは、他のバーガーチェーンに比べて、圧倒的に店舗数が少ない。

アメリカ全国展開はしておらず、東部や中西部の14州に375店舗。世界100ヶ国に3万7,800店舗あるマクドナルドや、世界に1万3,000店舗あるバーガーキングと比べると、桁違いに少ない。しかも、都市部、たとえばニューヨークでも、繁華街ではなく、電車で乗り継ぐか、車でのアクセスしかない少し離れた郊外にある。なぜ、こんなにこじんまりとした経営をしているのか? それは「家族経営」を貫いているから。現在のCEOは、創業者のひ孫、という具合だ。

100年の歴史が生まれたのは、カンザス州ウィチタにて。保険会社員であったビリー・イングラムが、パートナーのウォルター・アンダーソンと共同で「5セントバーガービジネス」を考案したことにはじまる。結果的に安価なバーガーを量産して売ることからファストフードバーガーの元祖になったわけだが、当時のアメリカでは、このビジネスはかなり挑戦的だったと思われる。なぜならば、20世紀初頭、小説家アプトン・シンクレアが著書『ジャングル』で食肉加工業での実態を告発したため、国民のあいだでは、ひき肉を食べることに恐怖心を抱く者が多かったからだ。

ハンバーガー=信用できないフード、という不穏な世相のなかでの、絶賛ファストフードビジネス。顧客に安心して食べてもらうため、店員の制服もシミひとつないようにし、店内の清潔さを徹底した。

「それに店の名前『ホワイト・キャッスル』も。『ホワイト(白)』は清潔さを意味し、『キャッスル(城)』は、永久・強さを表現しているからです」と、フロリダ店オープンで大忙しのなか、今回ヒープスの取材を引き受けてくれたホワイト・キャッスルの副社長ジェイミー・リチャードソン氏も話す。そのイメージ戦略と味が成功し、ビジネスは成長。27年にはテイクアウト、33年には新聞の折り込みクーポンというコンセプトも生み出し、現代のバーガーカルチャーの基礎を図らずも築きあげた。

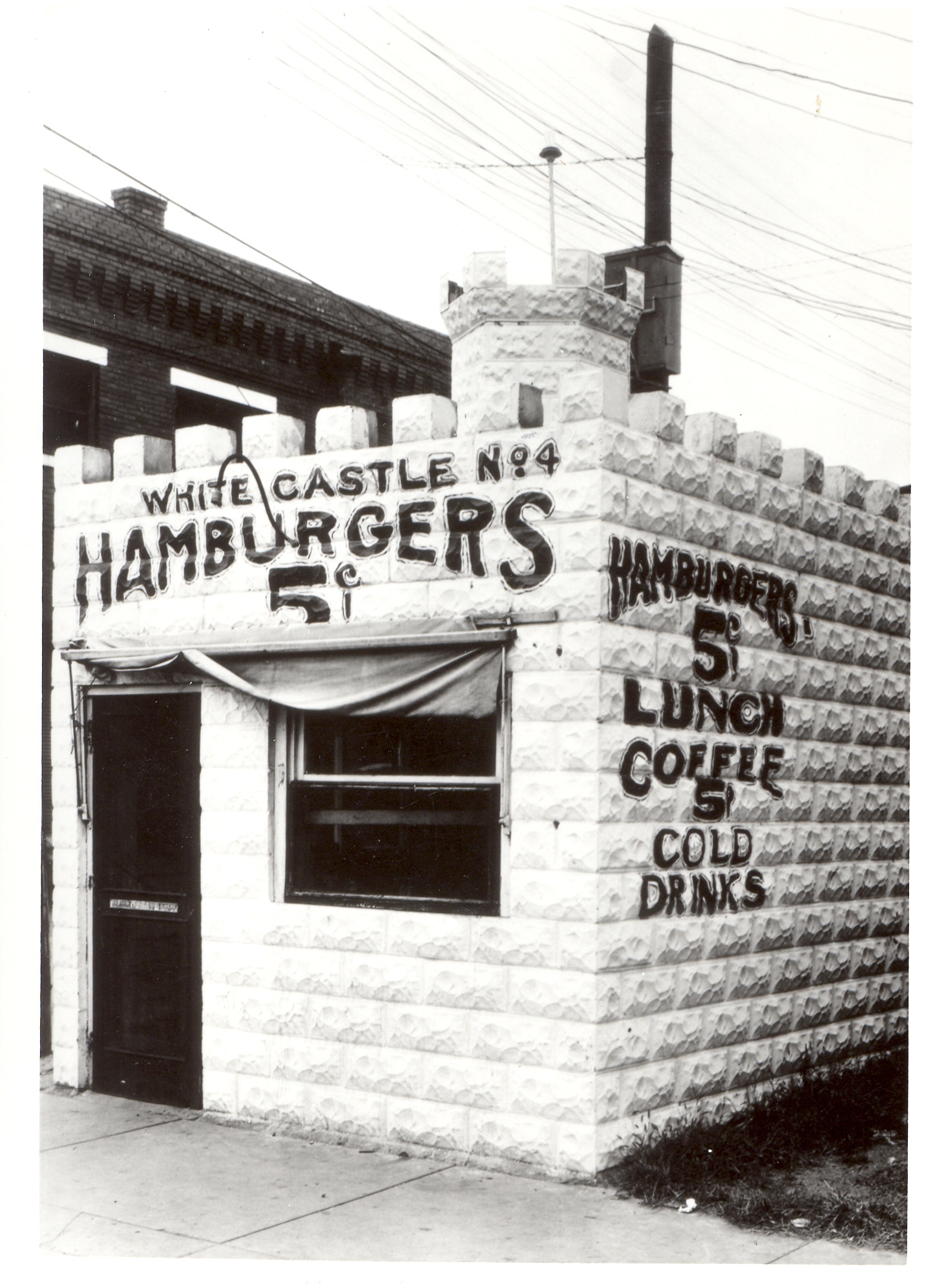

カンザス州ウィチタの初期の店舗。

バーガーではなく、「スライダー」と呼ぶ

ホワイト・キャッスルのバーガーは、バーガーではなく「スライダー」と呼ばれている。こう呼ぶのが、一種のホワイト・キャッスルの「誇り」であり「らしさ」だ。

見た目は、かわいらしい一口サイズ。そしてバーガーにしてはちょっと珍しい正方形。5センチ×5センチ。一つひとつ小さな箱に入ってくる。片手で口に、喉に滑りこむようにして食べられることから、スライダー(滑り込む)との名称をもらったらしい。2つ、3つで通常のバーガー1つ分の大きさなので、セットメニューでは4つからが常だ。

中身はシンプルに、ビーフのパテと、炒めたタマネギ。レタスやトマト、ピクルスは入ってこない。味も塩味のみで、タマネギのコクが直に舌に染みわたる。アメリカのバーガーに塗りたくられる定番・ケチャップはお好みで。

「ニュージャージーとニューヨークの一部の店舗のみ、否が応でもケチャップありです。これらの地域の人たちは、ケチャップ命ですからね」というご当地の舌事情が絡んでくる場合もある。中西部出身の副社長は「個人的にはケチャップがあまり好きじゃないので、ケチャップなしで食べます」

ホワイト・キャッスルのいいところは、自分の好みで味をカスタマイズできるところだという。「サイズが小さいので、いろいろ気軽に試せるのがいいですね」。チーズやマヨネーズ、ソースなどはお好みで。ちなみに“1日1スライダー”を座右の銘にしているという副社長の好きな食べ方は、ハラペーニョとチーズのスライダー。

「ダブルハラペーニョにすると、なおよろしい。小腹が空いたときの、自分へのちょっとした優美なご褒美になります」

みんなの“Crave Time(無性に食べたくなるとき)”に、そこにいた

非常に便利で、日常的に出現率も高い英語に「crave(クレイヴ)」という単語がある。「切望する、渇望する」という意味で、「crave for〜」で「無性に〜が食べたい」。 この「crave」は、ホワイト・キャッスルの心で、スローガンやコピーは「What You Crave」「The Crave Is A Powerful Thing」、そして同店ファンのことを「cravers(クレイヴァーズ)」と呼ぶなど、crave祭りだ(『レストランビジネス』誌のアンケートで「最も無性に食べたくなるチェーンバーガー10選」には無論、ランクイン)。

無性にスライダーが食べたい、という顧客のために、ホワイト・キャッスルは100年の歴史のなかで、さまざまなライフスタイルに応じてきた。それは、「1つ5セント」という安価なスライダーを売るファストフードチェーンという形として創業した原点にさかのぼる。

「創業時の1920年代、低中所得の家庭にとってレストランで外食するのは稀なことで、自炊が一般的でした。そんななか創業者のビリー・イングラムは、収入に関わらずどんな家庭でもレストランで外食をする機会があるべきだ、あまりお金をかけずに外でも温かくておいしい食事へとありつけるべきだ、と強く信じていました」。

また「袋ごとに売ります(Selling ‘em by the Sack)」の合言葉ではじめたテイクアウトサービスでは、家で食べたいというニーズに応え、業界で初めて新聞にて割引クーポン(スライダー5つで10セント!)を配布した。「ホワイト・キャッスルのおいしさがみんなに行きわたるようにしたのだと思います。また、新聞に店の名前やロゴを載せることで、そのおいしさが手頃な価格で求められるということをみんなに思い出してもらおうともした」

ホワイト・キャッスル初のテレビコマーシャルが放映されたのが1960年のこと。このころ幼少期を過ごしたクレイヴァーのなかには、家族での恒例キャンプ旅の道中に必ずホワイト・キャッスルに寄ったという追憶や、「なんでも好きなものを食べていい」という決まりの自分の誕生日には、必ずホワイト・キャッスルのスライダーをオーダーしたという思い出がある者がいる。副社長の場合は「2歳下の妹がホワイト・キャッスル好きでした。実家はデトロイトから1時間半離れたところで、近くにホワイト・キャッスルはなかったのですが、一緒に野球を観にデトロイト・タイガースの球場周辺に行くときに寄りましたね」

80年には、ドライブスルーがオープン。ホワイト・キャッスルのスライダーが、通勤や通学、トラック運転手などの朝ごはん、ランチ、夕飯となった。中学校時代、車で学校まで送ってくれる父親と朝6時に食べたスライダーが「人生で最も素晴らしい朝ごはんだった」と、朝のスライダーの味を忘れられないクレイヴァーもいる。

87年には、冷凍食品バージョンが誕生。「アメリカで初めてスーパーマーケットで販売したのが私たちです」。スーパーマーケットの棚からも無性に食べたい、が手に入るようになった。80年代といったら、アメリカでは核家族化が進み、共働きも増え、鍵っ子が増えた時代だ。学校から帰ってきたキッズやティーンのおやつにもなっただろう。当時のティーンにも大人気だった。

「85年、高校の友だちが『おい、ホワイト・キャッスルっていう新しいところでバーガーを食ったんだけど、これまで食べたことないような味でうまかったぜ』と話してきたのを覚えています」。そんな思い出を忘れないクレイヴァーも、いる。

いまでもホワイト・キャッスルの冷凍食品販売は、大きな収入源。コロナ禍で冷凍食品の需要が一般的に増えるなか、初めてスライダーを冷凍食品で試した人たちも多いと話す。そして、いまのライフスタイルには欠かせないデリバリーサービスのオーダーも上々だそうだ。

米国のスーパーで買い求められる冷凍食品版スライダー。試食してみたが、店舗の味と変わらなかった。

深夜から朝方にかけてのホワイト・キャッスル巡礼

クレイヴァーのなかには、クレイヴ・タイムは「深夜以降」という人たちもいる。ほとんどの店舗が24時間営業、あるいは朝方の4時まで空いている(コロナ禍では一部変更あり)。するとそこには、長距離トラックの運転手や、バーやクラブなど夜遊び帰りのキッズ、ランダムなお客さんが夜な夜な集まってくるのだ。

「ホワイト・キャッスルはみんなのためにあります。みんなが集まる場所。一日の終わりに友人たちと過ごすスポットとして、いい思い出話もたくさんあるでしょう」。久々の夜遊びの集合場所を深夜1時のホワイト・キャッスルにするティーンのクレイヴァーたちも。

2006年に公開されたコメディ・ロードムービー映画『ハロルドとクマー ホワイト・キャッスルへ行く』では、ポッドヘッド(マリファナ愛好家)の韓国系アメリカ人ハロルドとインド系アメリカ人クマーが、ホワイト・キャッスル無性に食べたいと、車を飛ばす。その道中でさまざまな惨事に見舞われるという、ハチャメチャなストーリーだ。この映画で、若者にホワイト・キャッスルの存在が知れわたり、人気も上昇したそうだ。

ニューヨーク出身のローカル・グラムロックバンド、ツイステッド・シスターは、ライブのみで演奏する限定ソング『At The White Castle(アット・ザ・ホワイト・キャッスル)』で「Where do you go? At 4 a.m.?(どこに行く? 朝方4時に?) 」と、暗に「午前4時に行かれるところといったら唯一ホワイト・キャッスルしかないだろう」と歌う。

アメリカンカルチャーを歌ったらピカイチのビースティー・ボーイズには、あるアルバムのビハインド・ザ・シーンとして、巨体のジープで乗りつけて、夜のホワイト・キャッスルに入っていく『800 Cheeseburgers』というアーカイブ映像も残っている。

「ホワイト・キャッスルに行くという行為には、確固たる“意思”があります。それは“巡礼”のようです。精神的な旅ともいえます。巡礼の途中には受難があり、犠牲もある。ホワイト・キャッスルに辿りつくまで、ちょっと遠くまで運転しなければいけない」。行くと決めて時間をかけて、ホワイト・キャッスルを目指して旅をする。この小さなペインがあるから、確かに巡礼か。

「人々は朝にも来るし、夜にも来る。私たちは、みんなのために、いつもそこにいる。スペイン語に『Mi casa es su casa.(私の家は、あなたの家)』という表現があります。これを私はこう言い換えるのが好きです。『Mi “castle” es su “castle”(私のキャッスルは、あなたのキャッスル)』」

アーティスト支援、若い世代にもクレイブタイムを

朝から深夜まで、ドライブスルーからスーパーの棚にまで浸透し、みんなのクレイヴを満たしながらバーガーカルチャーを築いてきたホワイトキャッスルは、近年、ローカルのアーティスト支援にも精を出している。

2017年には当時無名だったニューヨークの地元ファッションデザイナー、テルファー・クレメンスとコラボレーションをし制服をデザインした。

「彼は、800の番号(米国のカスタマーサービスの最初の3桁)で問い合わせてきました。スポンサーつきでファッションショーを計画していたところ、スポンサーが中止を言ってきて、困っていたみたいです。彼に電話を掛け直し、話しを進めて、ファッションショーをやることにしました。アフターパーティーは8番街のホワイト・キャッスルです」

100周年のキャンペーンのイラストには、オハイオ州コロンバスの地元アーティストを起用した。「アーティストは世界をちょっと違うレンズで捉えている。アーティストコミュニティをサポートしたいです」

オハイオ州コロンバスの地元アーティストによる100周年記念のイラスト。

エコやヘルスケアに勤しむいまの時流に、ファストフードは似合わない。100歳を迎えたホワイト・キャッスルは、これからどのような姿勢で、次世代の“クレイヴァー・ジェネレーション”に向き合っていきたいのだろう。

「これまで続けられてきたのも、“真”に忠実にあらゆるところにいるクレイヴァーたちの魂に栄養補給をしてきたからです。ウォール・ストリート(株式市場に上場する大企業)とは無関係に、家族経営で、正しいと信じることをしてきました。すると、自然と周りにカルチャーは形成されるものです」

ファスト・フードに敏感な若者世代には「ビーガンやベジタリアン用に“インポッシブル・スライダー”もあります」。大手ファストフードチェーンも取り入れている、ベジ肉オプションはしっかり完備だ。フロリダにオープンした新店舗には、多くの若者が来てくれたという。

「ホワイト・キャッスル好きなら、考えれば考えるほどその味を思い出して、行きたくなる。私は、この取材のあと帰りがけに寄って行きます」。マイペースに100年。これからもみんなのクレイヴ・ソウルは、満杯だ。

Interview with Jamie Richardson, Vice President of White Castle

All Images via White Castle

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine