フィリピンの首都マニラで、唯一にして最大の国際的なメディアアートのフェスは昨年、10歳を迎えた。

メディアアートの認知は皆無であったほど未開拓でコミュニティも皆無。メーリングリストで国内の異なる地域・異なる世代のアーティストを繋げて、アンダーグラウンドの小さなミュージックシーンからそれははじまった。

ソーシャルメディアが今日のような繋がりの基盤になる前の時代。地元コミュニティや国内外のアーティストとの確かな繋がりを栄養素に、未開拓のシーンの中でメディアアートの小さなフェスはこつこつと成長してきた。10年という節目に、当時一人で仲間集めからはじめた大学生の主催者、テンガル・ドリロンに、今日までのフェスづくりについてを振り返ってもらう。

ぶっ壊れ! ノールールの10年

「WSK(ワサック)」。フィリピンの言語の一つ、タガログ語「wasak(ぶっ壊れた、の意)」の略語で、この10年続くフィリピンで唯一にして最大の国際的なメディアアート*のフェス名だ。

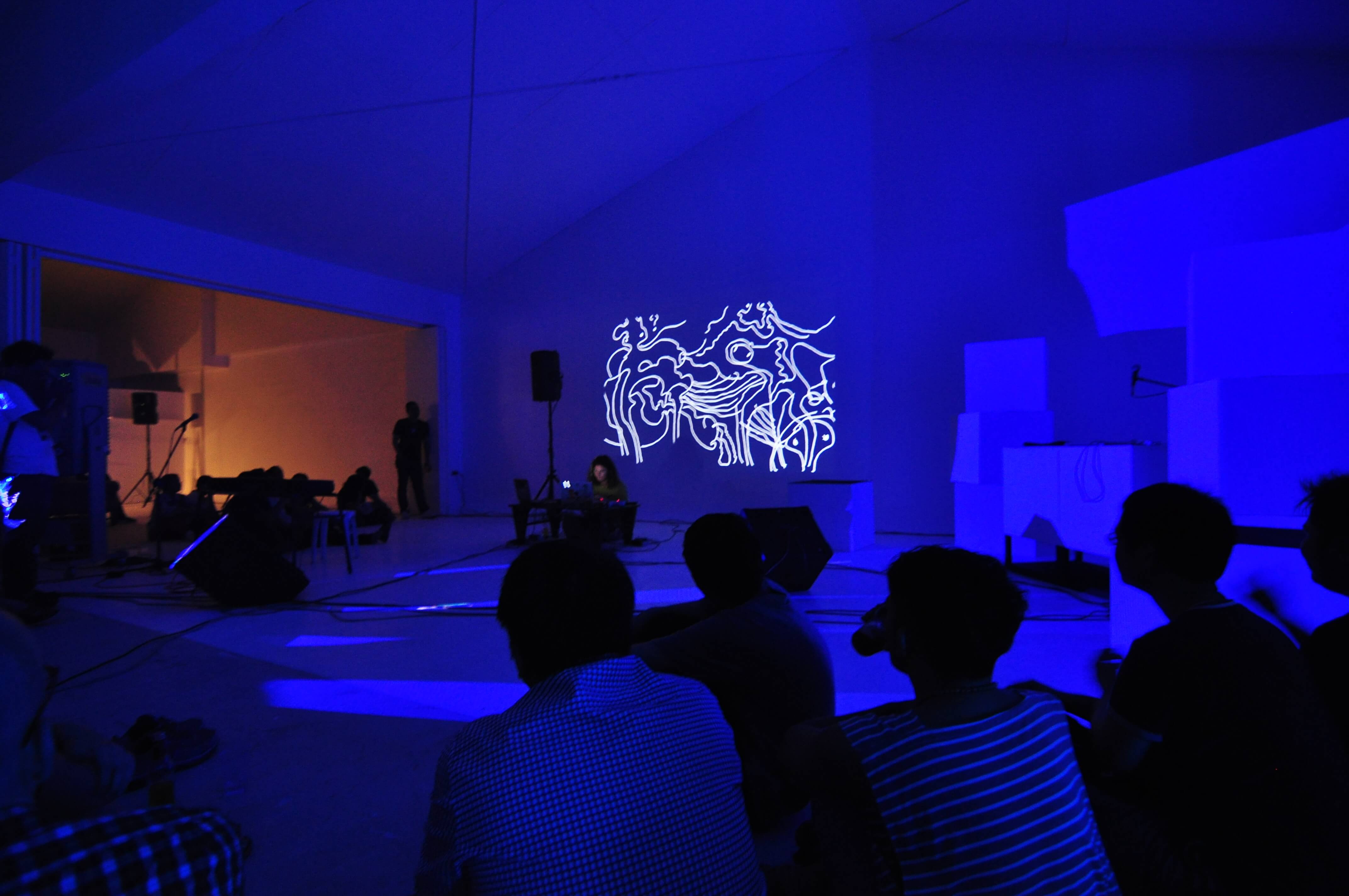

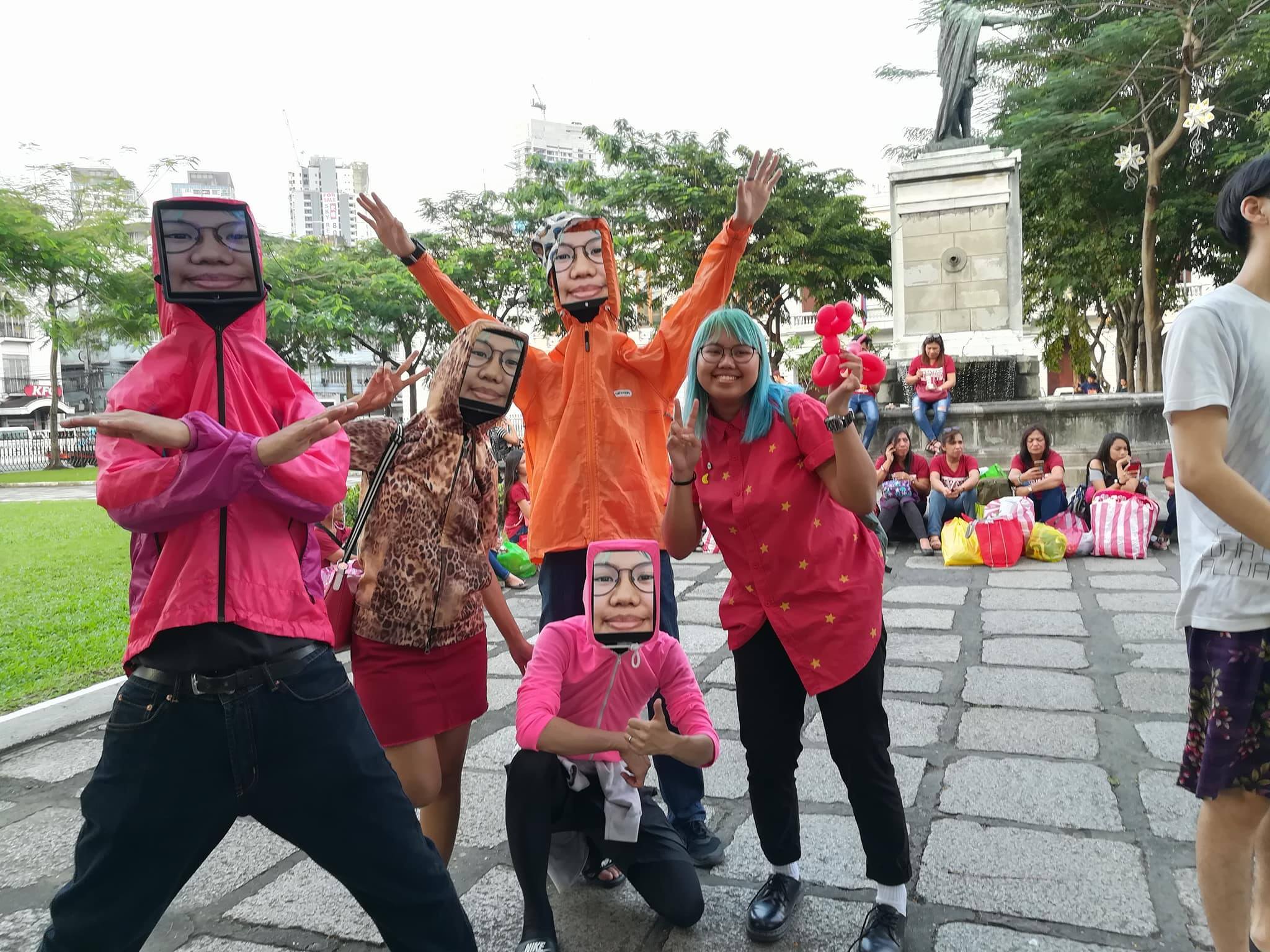

その自由度を「ぶっ壊れた」と表現するに負けず、“ノールール”で突っ走ってきた。フィリピンや国外のメディアアーティストたちを招待して、ノールールをキーワードに街中や森、地下道をも舞台に、パフォーマンス、ワークショップ、コンサート、シンポジウム、クラブ、上映会などをおこなってきた。昨年10月、その節目を11の国と地域から集まったアーティストと10日間以上にわたるフェス「WSK X」で大規模に祝ったWSK。

*新しい技術や技術の発展を利用して生み出される芸術表現やアート作品のこと。写真や映像技術の発明とともに発展していったといわれる。60年代からアートムービーや映像芸術など、さまざまな表現手段を融合させる動きがあり、70年代以降はコンピュータやバーチャル・リアリティ、インターネットなどのデジタルデータによる表現へと発展。デジタルアートやインタラクティブアート、エクスペリメンタルアートと呼ばれることもある。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

10年がもはやひと、ふた昔の当時から、確かな人との繋がりを糧に国内と国外のコミュニティとアーティストたちと結託して、メディアアートシーンを構築していったWSK。主催者テンガル・ドリロンに、マニラのメディアアートシーンを地道な人の繋がりでどう育んで来たのか、ビデオチャットで2回にわたるロングインタビューをした。

テンガル・ドリロン。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

HEAPS(以下、H):こんにちは!マニラはいま厳しいロックダウンがおこなわれていて大変だね…。インタビュー、受けてくれてありがとう(取材時期は今年春)。

Tengal(以下、T):時間だけはたっぷりあるから、まったく問題ないよ。だって外に出れないし、仕事もないしね!(笑)

H:(苦笑)

T:ま、とにかくはじめようよ!

H:オーケイ! WSKは、昨年10周年を迎え、大型フェスを開催しました。10年という月日を通して、フィリピンにほとんどなかった〈メディアアート〉の基盤をつくったと思うんだけど、WSK以前のフィリピンのメディアアートシーンについて聞かせてほしい。

T:フィリピンでは、メディアアートに限らず、そもそもアート全般に関してあまり記録がないんだ。各個人のギャラリーが私的に作品をコレクションしていて、一般公開はされていなかったから。

フィリピンでメディアアートがはじまったのは、70年代のビジュアルアートやビデオアートシーンが作られてから。当時の作曲家や音楽アーティストがやっていたことがメディアアートと明確に定義ができるかわからないけど、メディアアートのパイオニア的存在といわれるのが、ホセ・マセダ。もともと作曲家で、音楽学と人類学を組み合わせた学者だった。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

H:音楽学と人類学。おもしろい組み合わせ。

T:変わった作品をいくつか残している。『Ugnayan(ウグナヤン、74年)』は、20の異なるラジオ局から流れてくる異なる楽器の演奏をすべてを合わせると、一つの曲が織りなされる作品。街の人々にラジオを持参し、公園や通りに集まってもらい、それぞれが異なるラジオ局にチューニングすると、曲が完成するんだ。80年代には、メディアを組み合わせて作品やインスタレーションを手がけるアーティストたちが出てきた。パイオニア的存在は、ザ・チルドレン・オブ・カソード・レイというグループかな。

H:メディアアートの足跡はフィリピンに確かにあったと。自身もメディアアーティストであるテンガルは、どんな活動をしていたんですか?

T:もともとアンダーグラウンドのミュージックシーンからスタートしたんだ。大学の友人数人とアーティスト主催の非営利団体「SABAW」を結成し、実験音楽やアングラな映像作品を手がけたり、いろいろなセンサーを改造・組み合わせたり、とエンジニアリングやサイエンスなどを通したさまざまな種類の音楽パフォーマンスをおこなっていたんだ。

H:当時、SABAWの活動がまず国内で注目を浴びた。

T:2005年、実験音楽やノイズミュージックのアンソロジーアルバムのためにアーティストを募ったことで注目を集めたんだ。SNSのない当時、メーリングリストでね! 国内の異なる地域、異なる世のアーティストたちを繋げたことで、ラジオや新聞からも取材依頼があって、「どこからともなく突然現れたこの若者たち(SABAW)は何者なんだ?」と世間で話題になった。当時、僕は19歳。自分ではそんなに世間に大きなインパクトをあたえてるとは、思ってもいなかった。

H:それからメディアアートの道に?

T:ミュージックシーンにいたから、最初はメディアアートに対してそんなに意識を向けていなかった。ヨーロッパなど海外のメディアアートフェスに行く機会があってからというもの、(メディアアートに関する)新しい情報とアイデアをマニラに持ち帰ってみんなにシェアするようになった。いまでいう“インフルエンサー”的な存在になったんだ。でも僕らは他国のアイデアをコピーするのではなく、インスピレーション源として、ローカルへと落とし込もうとした。

H:最初は、毎月小さなイベントを開催することからはじめたと聞きました。

T:2008年に1回目のフェスを、2010年にWSKとして公式にフェスをやることにした。メディアやプレスなどより多くの人を招いて、規模を大きくしようと意識したんだ。

Photo by Keith Dador

Photo by Keith Dador

H:テンガルのアイデアに乗ってくれる運営メンバーはどうやって集めたんですか。

T:いろんなコミュニティで出会ったよ。「この人と一緒に働きたい」「この人とは一緒に働くと、きっと良い」と直感する人に自分から声をかけたんだ。才能やスキルが役に立つと思ったり、興味関心が似ていたりする人を誘うと、自然と参加してくれる。とにかくいつも自分のフィーリングで誘っている。

H:偶然に出会って、話して得る直感は大切ですよね。

T:僕らの上の世代にもメディアアートやアーティストはいたんだ。でも、その彼らの世代と新しい若い世代のアーティストを繋げてシーンを形成し、フェスをおこなう組織はなかった。僕らはメディアアート界では新世代だったけど、だからこそ世代を超えたコミュニティを育み、シーンを後押しし、プラットフォームを築くことができた。こんなことを大々的にやった最初のグループだったんだよ。

H:初期から斬新なコラボレーションをしていましたね。たとえば、シェフとサウンドアーティストの組み合わせ。シェフが料理をしている音をサウンドアーティストが生サンプリングし、ビートに変え、演奏をする。演奏が終わるタイミングで料理ができあがり、オーディエンスは料理をたのしむという。出演者はどうやって選んでいたのでしょう。

T:当初は友だちや、友だちの友だちをあたっていった。フェスや活動を続けていくにつれ、運営メンバーのコネクションが拡大し、ネットワークがどんどん広くなっていったんだ。「ああ、この人おもしろいな」「このアーティストいいね」っていう発見もたくさん起きるようになった。運営メンバーが持っている人脈や発見をWSKのプログラムやコンテンツにはめていく。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

H:センスと次第に広がるコネクションが頼り。

T:昨年の大規模フェス「WSK X」に関していうと、まだ知名度は高くないけどポテンシャルがあるアマチュアアーティストを多く招いた。突然、会ったことない人から「WSKに興味があるんだけど、今年参加させてもらえない? 作品を見て欲しい」っていうメッセージをもらって、そこから選ぶこともある。「その時期アジアを回る予定があるから、是非参加させてよ!」という人に参加してもらったこともあるし。逆に「この作品や活動いいね」っていうアーティストを見つけたら、こちらからメッセージして招く。たとえば、日本人アーティストの牧野たかしさんと葉山嶺(れい)さんは、僕がフェイスブックで見つけて「おもしろいな」と思いメッセージした。アーティストの選定に、明確な基準はないよ。

H:運営面では、当初は助成金やパートナーシップもなかったと。資金繰りはどうしたんでしょう。

T:自分たちのポケットマネーではじめた。とても小さい予算でやっていたから、すべてはコミュニティのサポートによって実現していたんだ。参加するアーティストとはすでに顔見知りや友だちで、僕らが小さな組織で予算がないことも知っていたから、出演費を受け取れなくてもパフォーマンスをしてくれて。特に会場となるベニューのサポートは非常に大きかった。知り合いや友だちのスペースは、ほとんど無料で貸してくれたから。

H:WSKが重きをおく“ノールール”は、会場のカオスさにも表現されています。近代都市化したマニラの“最後の自然”といわれる森で、サウンドウォーク*プロジェクトをおこなったり、最近リノベーションされた元キケンな街の地下道で、バリとフィリピンのコレクティブがコラボしたり。

*引率者にしたがって参加随行者たちが環境音を聴取・探索しながら歩く活動。

T:僕の叔父がやっていた、いまはもうなきアートギャラリー(Magnet gallery)や、アーティストが運営しているスペース(Green Papaya)、ナイトクラブ(XX XX)、ミュジックバー(Today X Future)も関わり深いベニューなんだ。Green Papayaのオーナーは自身がアーティストで、若いアーティストのサポートに熱心で、XX XXのオーナーとはずいぶん前から顔なじみ。Today X Futureは、WSKメンバーやアーティストとの遊び場で「なにかここでやらない?」と誘われたのがきっかけ。これら以外にもたくさんのベニューとの関わりがあった。数えたことはないけど、30ヶ所以上はある。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

Photo by Shale Albao, Advocacy Photographers

H:昨年は、リノベした元廃墟の一軒家でのパフォーマンスや、18世紀の歴史的建造物を野外ステージにしたコンサートもありましたね。地元のスペースを巻き込んだ大型フェスを運営するにあたって大変なことは?

T:日本や他国と違って、フィリピンの公共の場ではメディアアートの大型フェスはあまり身近でないんだ。難しかったことは2つ。1つは、お金。フェスをやるって本当にお金がかかるよ。さっき話したけど、僕たちはたくさんのコミュニティサポートで成り立ってる。フィリピンでは、特にカルチャーやアートフェスへの資金集めの機会が少ないから、みんな3年ほどやって、資金状況が苦しくなってやめてしまう。WSKは比較的新しいタイプのフェスだったから、どうやってスポンサーを得る*のかも難しいポイントだった。

2つめは、人々にWSKを理解してもらうこと。(メディアアートフェスは)馴染みのないものだからオーディエンスを得るのに少し時間がかかった。最初は周りの友だちに声をかけて、その友だちから別の友だちへ、近いところから広めていった。ポスターを貼って、友だちに電話して、「ヘイ! 友だちを連れて遊びに来てくれよ」って。SMSも送って。SNSじゃないよ、SMS(ショートメッセージサービス)。もっと異なるコミュニティの人々を招くために、プロモーションにも力を入れたんだ。

*WSKは現在、国際交流基金とドイツ政府の国際文化交流機関ゲーテ・インスティトゥートから資金援助を受けている。

H:SNS未発達時代、どんなプロモーションを?

T:ラジオや新聞、雑誌で大きく宣伝してもらった。当時はみんながまだ新聞を読んでいた時代。いま思えば初期の成功の秘訣は、このマーケティングにある。新しいコネクションをつくって、メディアやインフルエンサーに売り込みに行って、たくさんのクールな人たちにフェスに来てもらうようにして。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

H:オフラインのPR活動。いまはSNSで?

T:いまやプロモーションは簡単になったよね。でも逆に情報が多すぎて難しい。フェイスブックのアプリを起動したら、住んでる街で開催されるイベントやフェスの情報がいっきに入ってくるだろ? そんななかで「(自分のフェスに)どうやって関わってもらうのか、どうやったら覚えてもらうか」が問題になる。

H:なにか工夫はしていますか。

T:「フェスの詳細情報を2週間前に投稿する」。半年前に投稿したところでフェスの日程が近づいて来たとき、誰も覚えていない。押し寄せてくる情報に人々の注意が散漫しているなか、どうやって届けたい情報を届けたい人たちに届けるかは難関だよ。これに対して、僕らは4年前からある工夫をはじめたんだ。もちろんSNSでプロモーションはしつつも、あえてオールドスクールな方法に戻ったんだ。これが実に効果的で。

H:どんな方法?

T:招待を“直接”送るんだよ。DMで「よお! 最近どう? 家族は? 仕事の調子は? ところで今度フェスやるから来てよ」ってね。「行く」「行かない」「たぶん」をクリックして終わりのつまらない、イベントページからの招待じゃない。「直接的なコミュニケーション」がキーなんだ。他の国でどうなのかはわからないけど、とにかくフィリピンではこれが効く。日本人の「カレンダーと共に生きている」とは違うんだと思うよ。

H:ん?

T:日本人は事前に受け取った情報や日時を忘れないだろ? カレンダーを握りながら生まれてきたの?ってくらい(笑)。これはカルチャーの違いなんだけど、フィリピンではカレンダーは機能しないんだよ。東南アジアは「ヒューマン・コネクション・カルチャー」が強い。誰かに個人的に声をかけて、その友だちが友だちに話して、それが派生して繋がっていく。基本的にフィリピンって「ゴシップ・カルチャー」だから(笑)。ゴシップを手に入れたらその親や子どもに、親戚に、近所の人に、その友だちにって瞬く間に広まっていく。だからこそこれを利用してオールドスクールなプロモーションの方法に切り替えた。(フェスの情報を)“ゴシップ”として人々に伝達してもらうためにね。

H:おもしろい! またフェスには、ベルリンのサウンドアーティスト、ピーター・クリンや、台湾の実験アーティスト、Meuko!Meuko!など、国外アーティストも出演しています。SNSやテクノロジーの発展は、そういった繋がりをスムースにしてフェスの発展に寄与している?

T:それはもう。AIが「この人知り合いかも?」って他人のアカウントをサジェストしてきたり、友だちのSNSから新しい人と繋がったり。なんなら互いに知らなくても気軽にメッセージを飛ばせるようになった。「このプロジェクトに参加してくれないか/させてもらえないか?」ってメッセージを送ったり、受け取ったり。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

H:テクノロジーの発展は、メディアアートの発展にも関わってきますよね。

T:テクノロジーは、どんどん安くなっている。フィリピンでは安いスマホも出てくるようになってみんなが携帯に順応している。その変化とともにWSKも変化した。はじめた当初は、展覧会や上映会、パフォーマンスなど「する側」と「観る・聞く側」で成り立つ“静的”なものが多かった。そこからテクノロジーがインタラクティブになっていったのに付随して、アートもインタラクティブに。いまはフェスのコンテンツの半分以上を観客が「参加するもの」にしている。

H:10年間で、オーディエンスの客層にも変化はありましたか。

T:ずっと来つづけてくれる人もいれば最近は見ない顔もいる。近年は、どんどん新しい顔ぶれが入ってくるようになってきた。10年前と比べてWSKはよりたくさんのオーディエンスにリーチしているし、新しい人が入ってきやすいようなコンテンツやプロモーションを意識しているからね。

H:近年のWSKは、より教育的なプログラムに力を入れていると感じます。その一環として、ベルリンのサウンドアーティスト、ピーター・クリンがホストするプログラムでは、国内外のさまざまなタイプのアーティスト(サウンドアーティスト、グラフィックデザイナー、サウンドエンジニア、ダンサーなど)が4〜5人ずつチームを作り、自由に創作(WSKからアーティストたちへの指示は特になし)、最終日にパフォーマンスをおこなった。

T:メディアアートのうつくしさの一つは、誰にでもオープンであるということ。アートはすべての人のためにあり、そのなかでもメディアアートは人々を巻きこむことに関して最も容易なアートなんだ。僕らが教育プログラムにフォーカスする目的は、コミュニティの形成。WSKのいまある形が将来なくなってしまったとしても、僕らのプログラムやワークショップをきっかけに築かれたコミュニティがWSKの精神を継いで、形を変えて何かおこなっていくかもしれない。WSKは、「未来のオーディエンスのための、未来的なテクノロジーと考え方をもった未来のフェス」だね。

H:WSKはフィリピンのカルチャーや社会にどのような影響をあたえてると思う?

T:それは正直わからない。その答えはオーディエンスのみが知る。WSKをはじめたばかりのころの夢は、「異なるコミュニティの人々が混じりあい、より近しくなり、新しいコミュニティや考え方を生み出すこと」だった。アーティストだけが集うアートコミュニティではなく、科学者やエンジニアやその他の違うスキルや考え方をもつ人も混じり、共創することで新しい考え方やアクションに繋げる。それが社会に良い影響をあたえるかもしれないって思ってたんだ。最近の僕の関心はもっと「アーティストがどのようにお金を稼ぎ、自立し、生き抜くことができるか」。

H:ほう。

T:ドイツや日本では、人々はアートに価値を見出し、アーティストの価値を知っている。美術館がたくさんあって、人々はそこでアートをたのしむ。そのようなアート先進国では僕が当初持っていた夢は実現しやすいように思うよ。ただフィリピンや発展途上国において「アートやアートコミュニティで社会を良くする」というアイデアは非常に難しい。そもそも、社会側にアートを受け入れる余裕がないからね。

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

H:なるほど。社会はどう変わるべき?

T:それはとてもシンプルに、社会はアーティストをサポートすべき。僕は「グラドル」のアイデアはよくできていると思うんだ。

H:グラドル?

T:彼女たちがどうやって生き抜いているか知ってる? コミュニティサポートだ。グラドルは非常にファンベースが強い産業で、彼女たちのフォロワーがインスタの投稿に必ずいいねしたり、Tシャツを送ったり、グッズを買ったり、とにかくサポートがそこにはある。なぜアーティストは「グラドルのように」なれないんだろう? ビキニを着てないから? セクシーじゃないから? セクシーじゃないと社会はサポートしないの? つまり、言いたいことは「もし社会がアートを求め、存在し続けて欲しいと思うのであれば社会はアートをサポートするべきだ」。政府や組織のサポートのことだけじゃなく、「人々からの」サポートが必要なんだ。アーティストのCDアルバムや作品、Tシャツを購入したりイベントチケットにお金をだしたり….方法は無限。でも大事なのは、継続的におこなうこと。一度きり、一定の期間じゃダメ。もちろんアーティスト同士も互いにサポートするべき。

H:グラドルの仕組みが例に出てくるとは思わなかった。さて、昨年WSKは10周年を迎え、フェスとしては休止期間に入りましたが、今後はどうしていく予定ですか? まだ未発達な近隣地域のメディアアートシーンをサポートすることも考えているのでしょうか。

T:WSKは東南アジアのメディアアートを支え、培っていくものではないんだ。WSKは神じゃない。ただ、知識やハウツー、ネットワークの共有で周りと協力し、コミュニティの助けにはなれる。将来的に東南アジアのコミュニティ同士がよりインタラクティブになって、共創が起き、相互に発展させていくのが理想だな。そして、その発展がいまよりさらに世界から認知されること。

H:これからのWSK、そして東南アジアのシーンの変容がとてもたのしみ。これが最後の質問だったよ。長いインタビューに付き合ってくれてどうもありがとう!

T:こちらこそありがとう!“カンパイ”したいところだけど、いまロックダウン下でアルコール販売が規制されていて、ビールがまったく手に入らないんだ…。日本が羨ましいよ!

H:規制が解除されたら“カンパイ”しようね!

Interview with Tengal Drilon

PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

Eyecatch: PHOTOS COURTESY OF WSK FESTIVAL OF THE RECENTLY POSSIBLE

Text by Makiko Takashina

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine