「インスタグラム」「ヒップホップ」「性的風俗」だけではない。中国では「宗教・政治・セックスを描く漫画」の出版も禁止だ。少しでもこれらを描こうものなら、規制に反するとして書店に並ぶことはない。そんななかでも、好き勝手にタブーを描く漫画を掲載する漫画誌が『Special Comix(スペシャルコミックス』だ。創刊から17年、酷評・資金難・出版規制にも負けず4人の男が作ったスペコミはいま、熱狂的な読者に支持され、中国最大のアングラ漫画誌として君臨する。

経済混乱、介護etc 中国の実生活をアングラ漫画に落とし込む

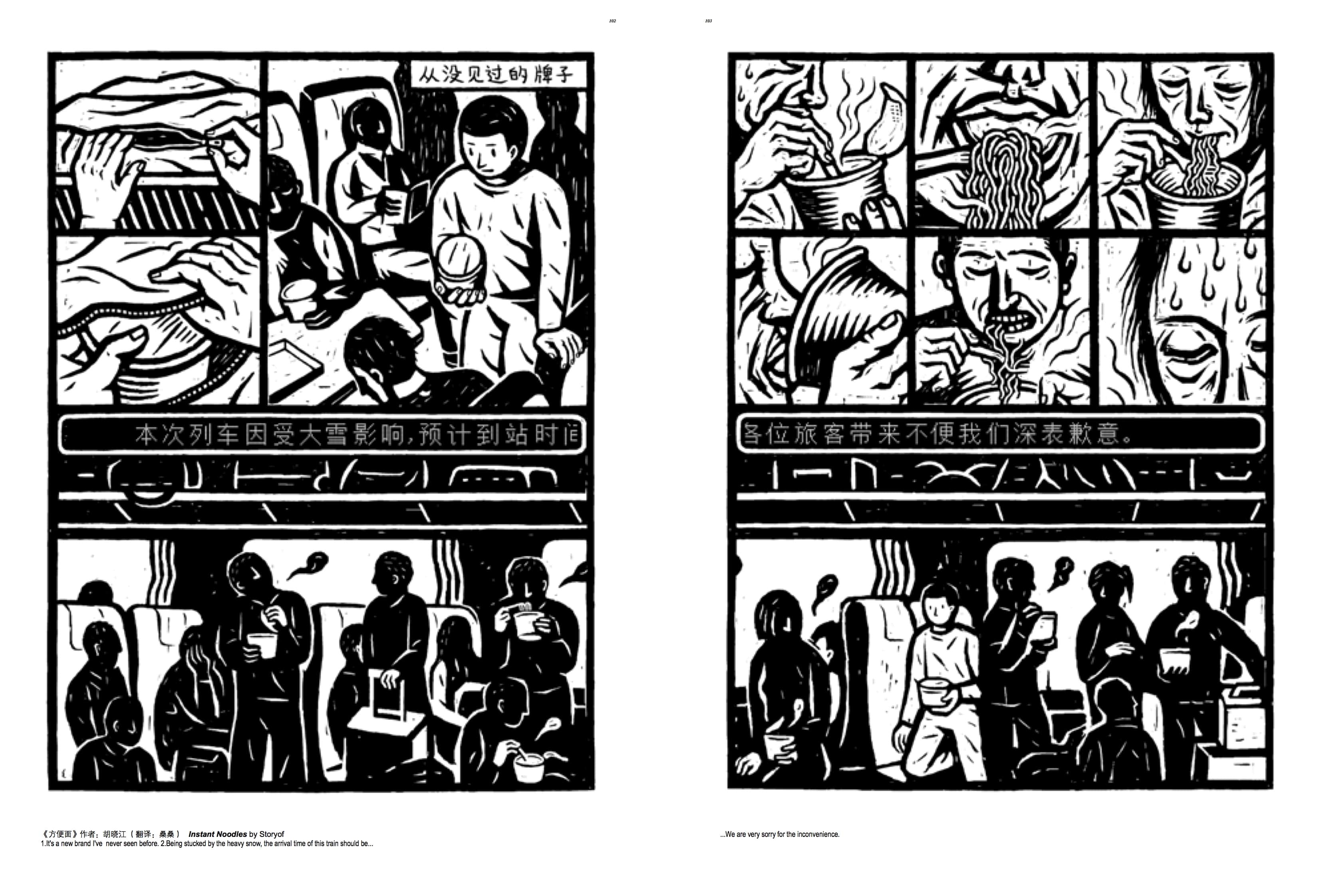

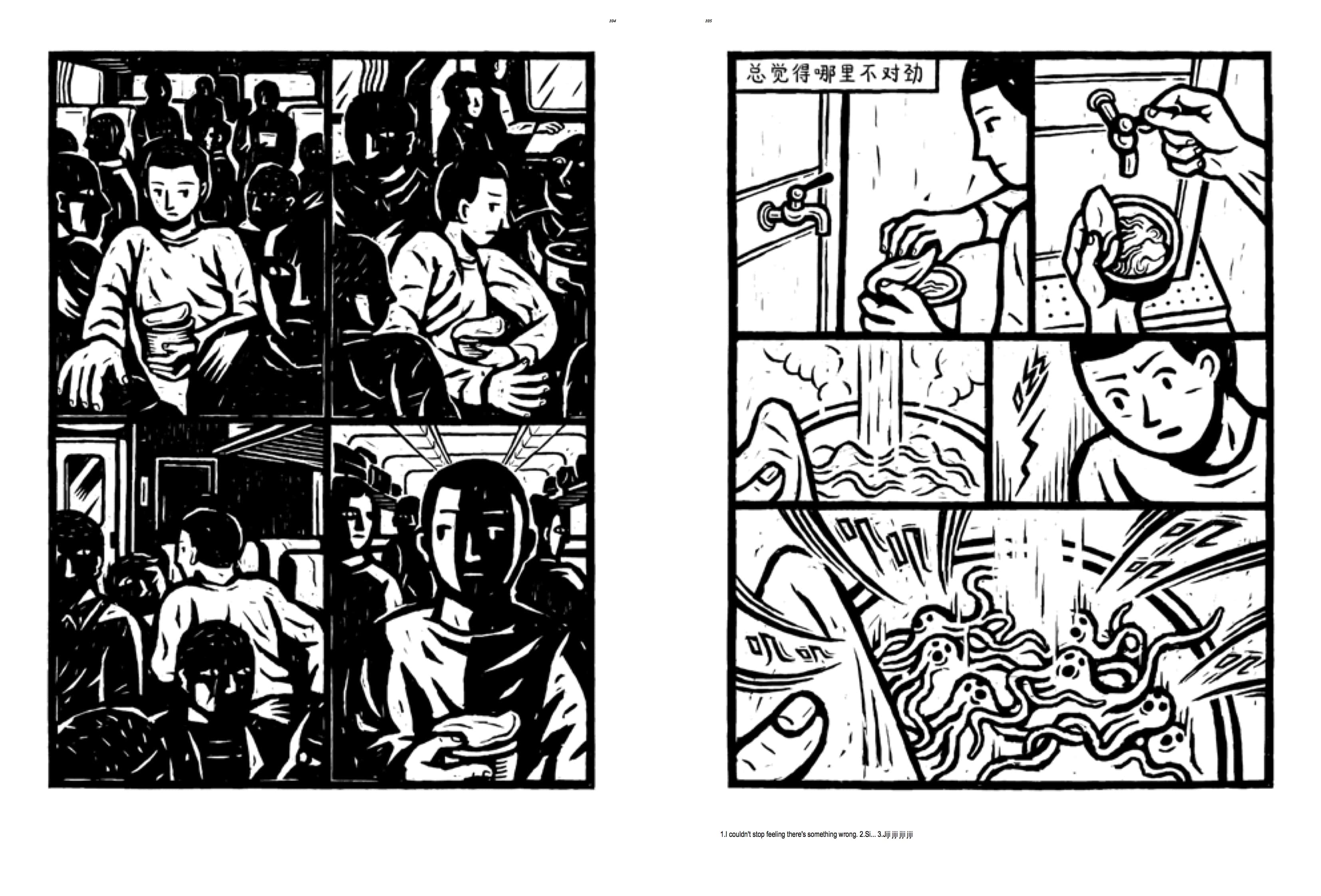

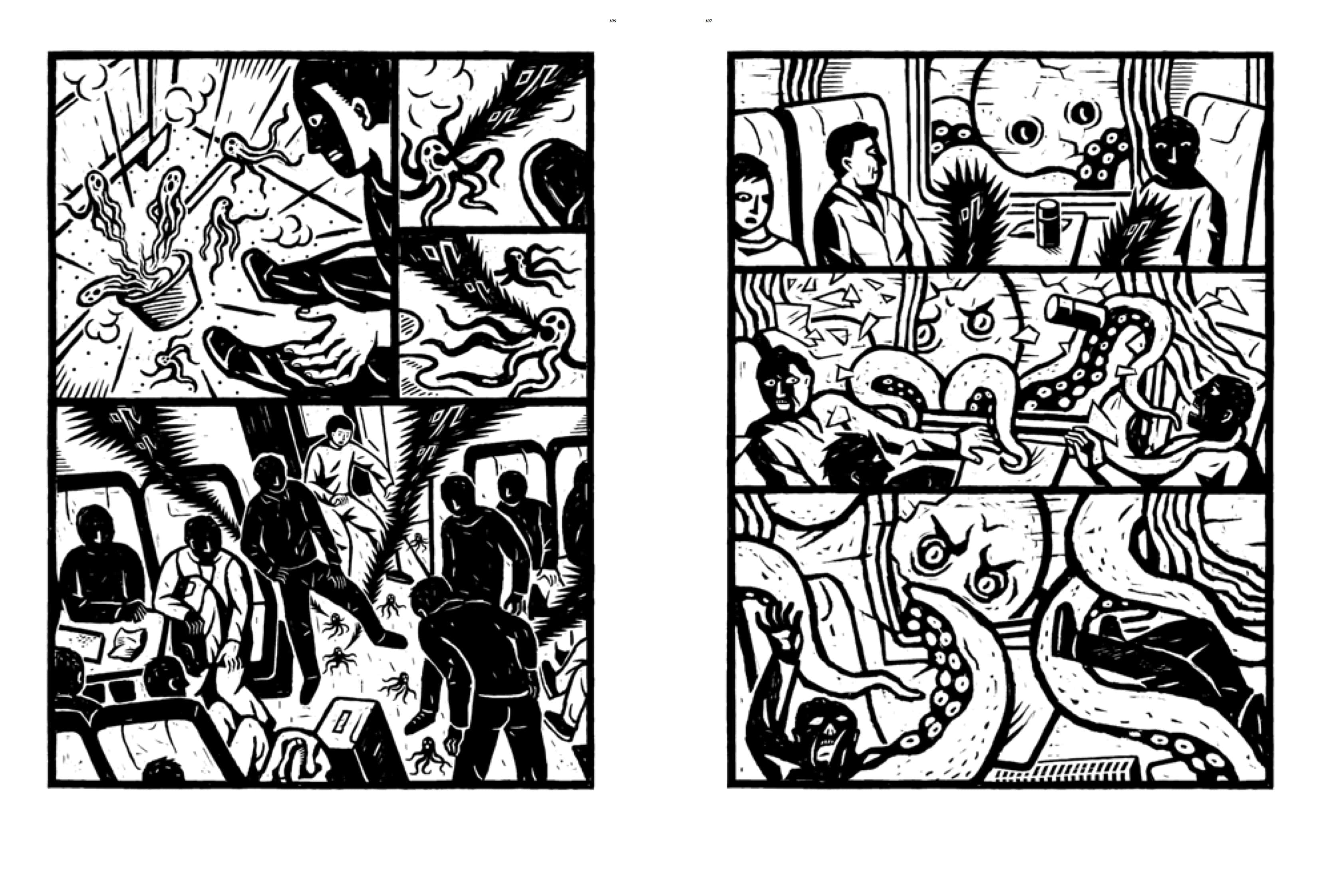

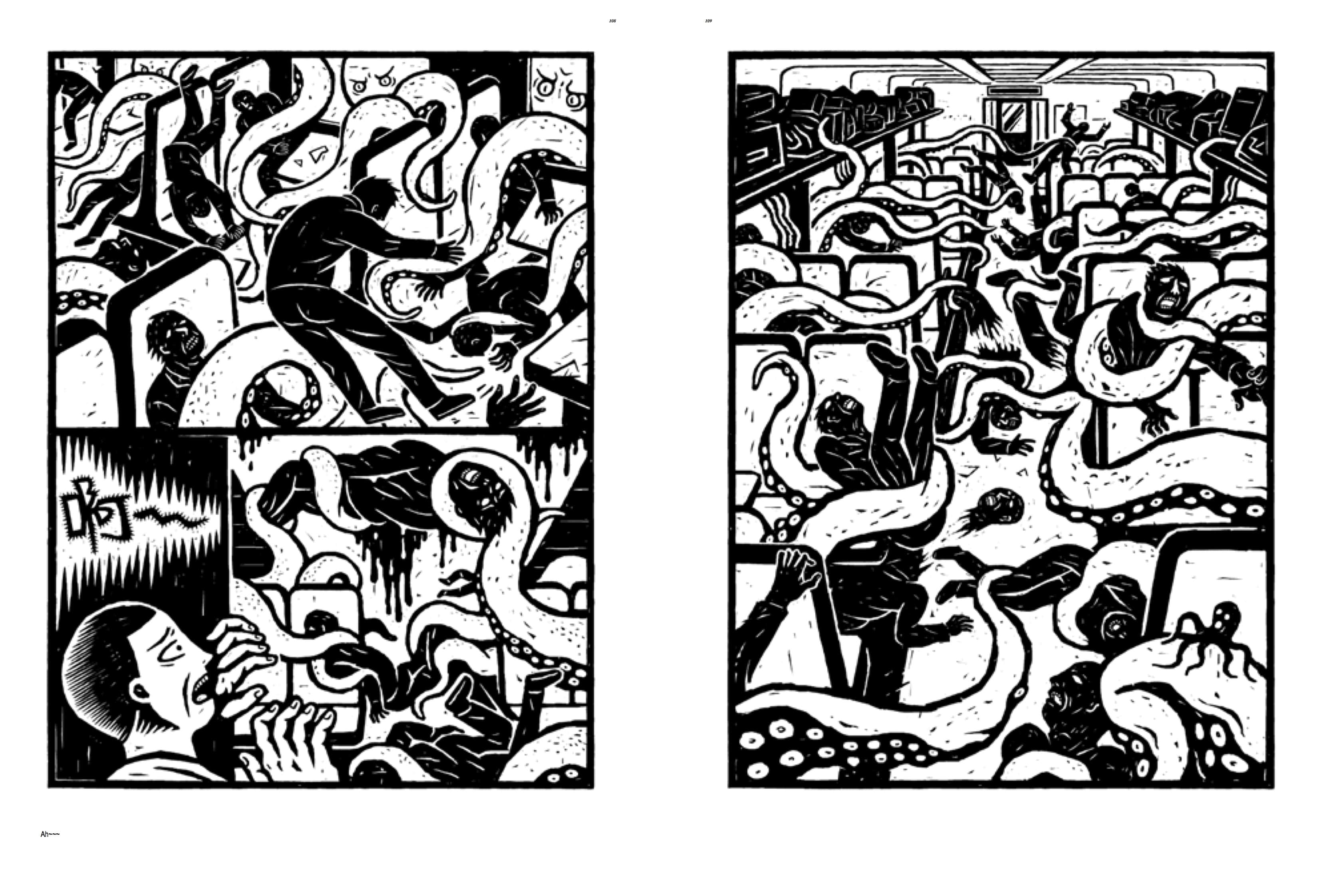

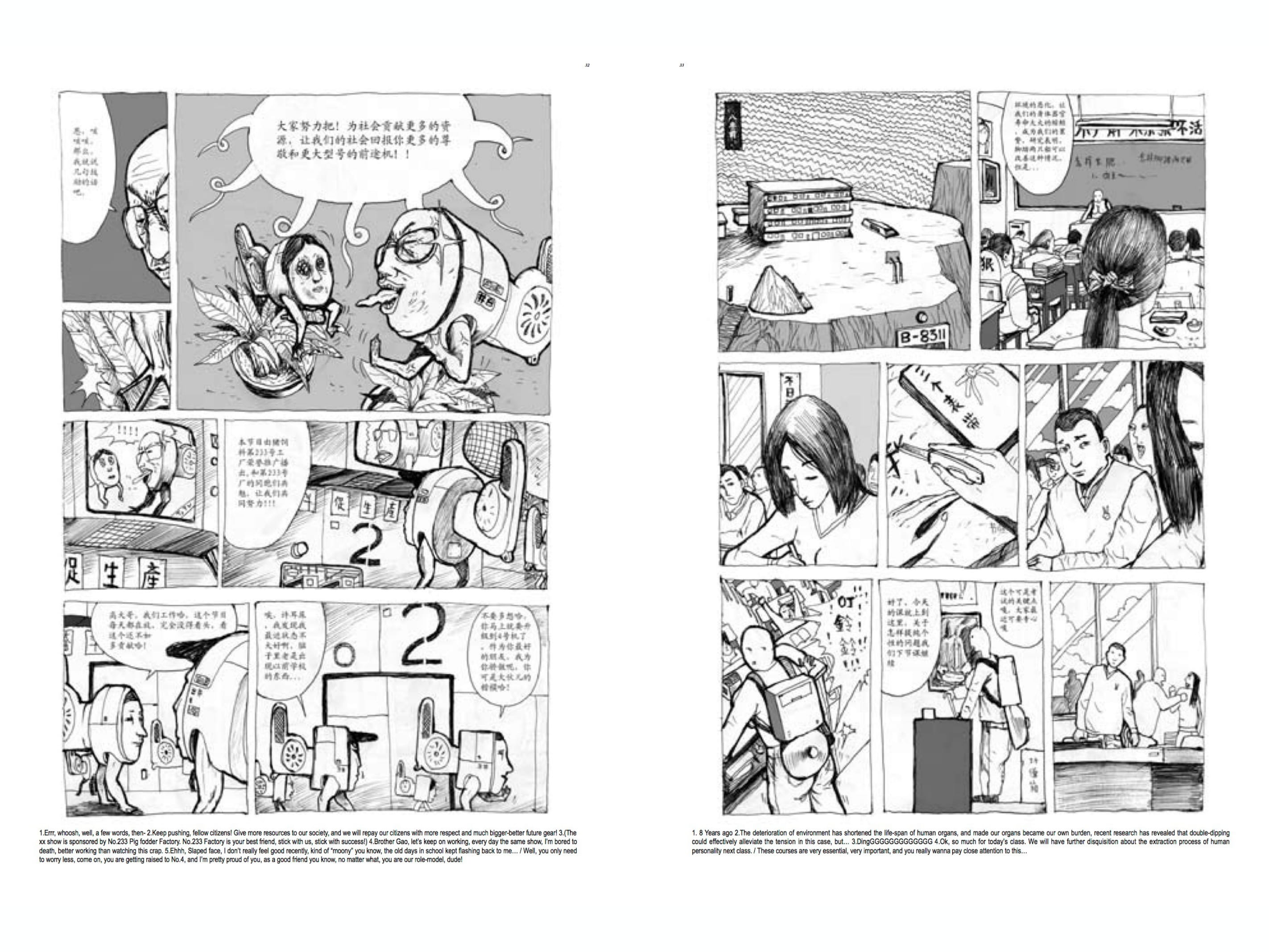

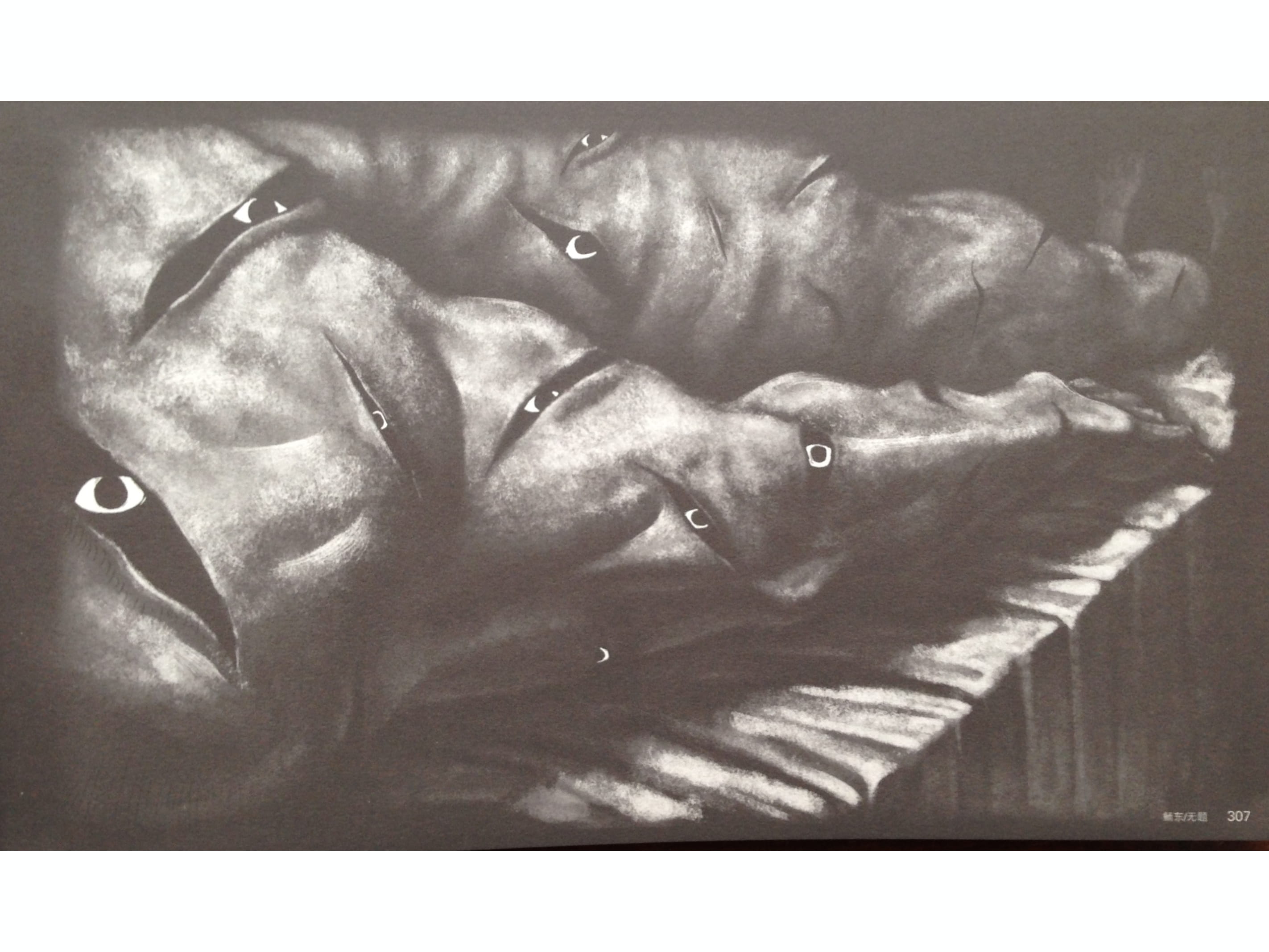

満員電車の中、触手が窓ガラスを突き破り乗客の四肢を引き裂く。怒り狂ったモンスターが乗客をむさぼり食う。悪夢のようなモノクロ漫画のタイトルは『方便面(インスタントヌードル)』。2008年、中国にて大規模な吹雪による混乱。一袋10元(約152円)のインスタントヌードルが100元(約1,520円)に跳ね上がった当時の情勢を、ユーモアとエログロナンセンスのエッセンスで描いた漫画だ。

以前ヒープスでは、タオバオ*のカルチャーを紹介する北京発の雑誌『オープン・セサミ』を取材して取り上げたのだが、同雑誌のなかでどうにも素通りできなかったコンテンツがあった。『タオバオ以外ほぼ入手不可能。中国最大のアングラ漫画誌編集者への取材記事』。この中国最大のアングラ漫画誌こそスペコミである。

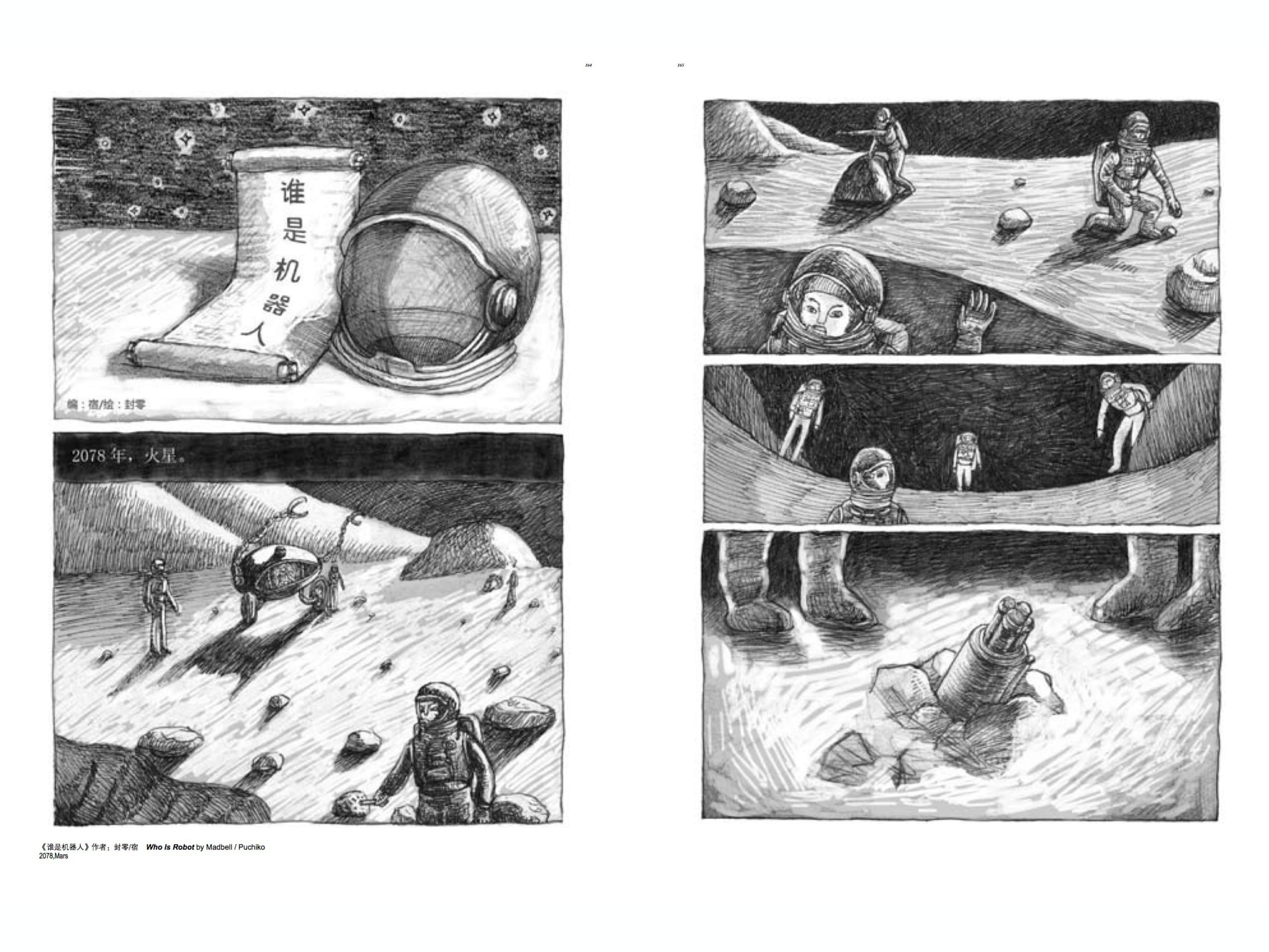

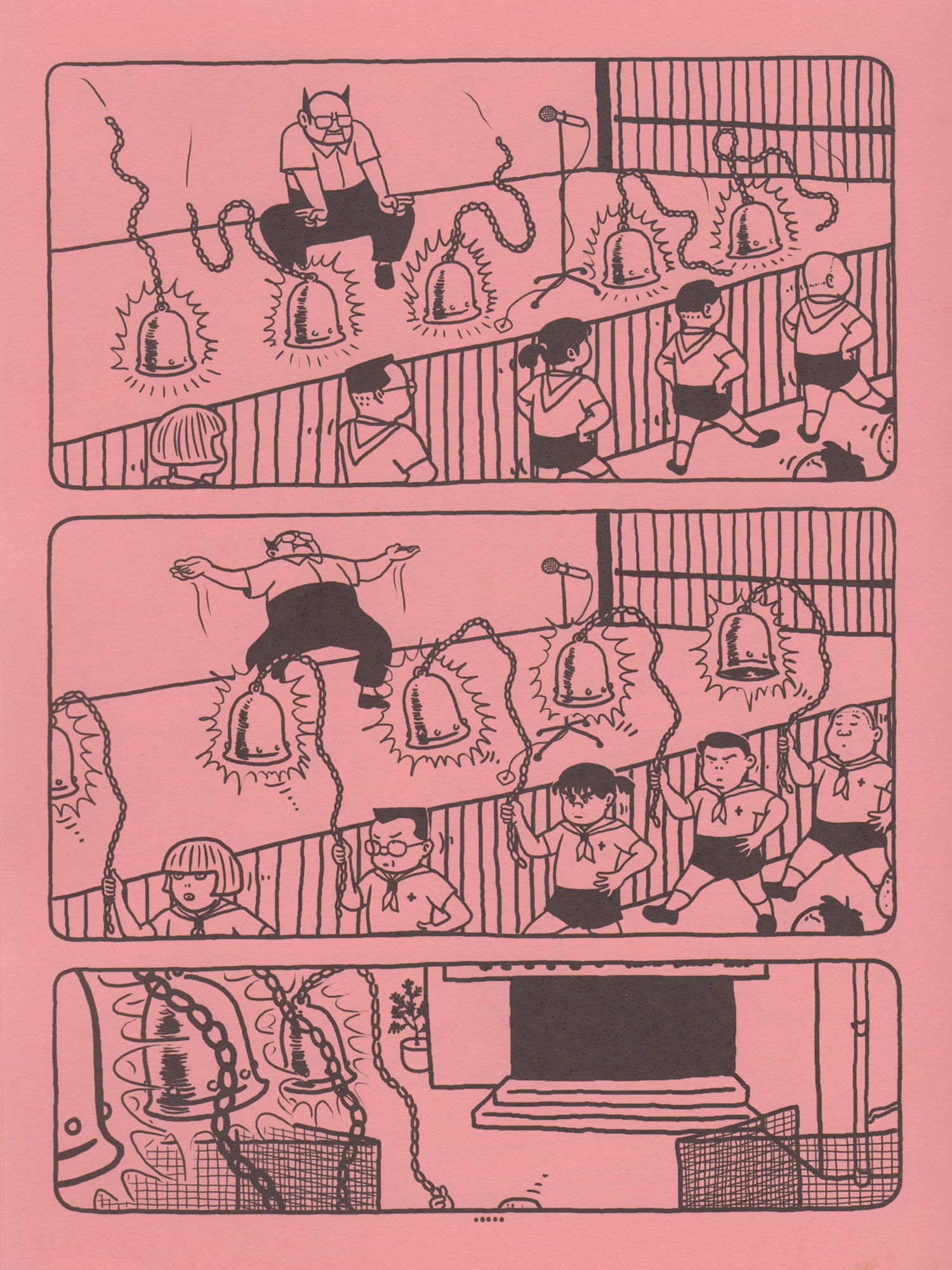

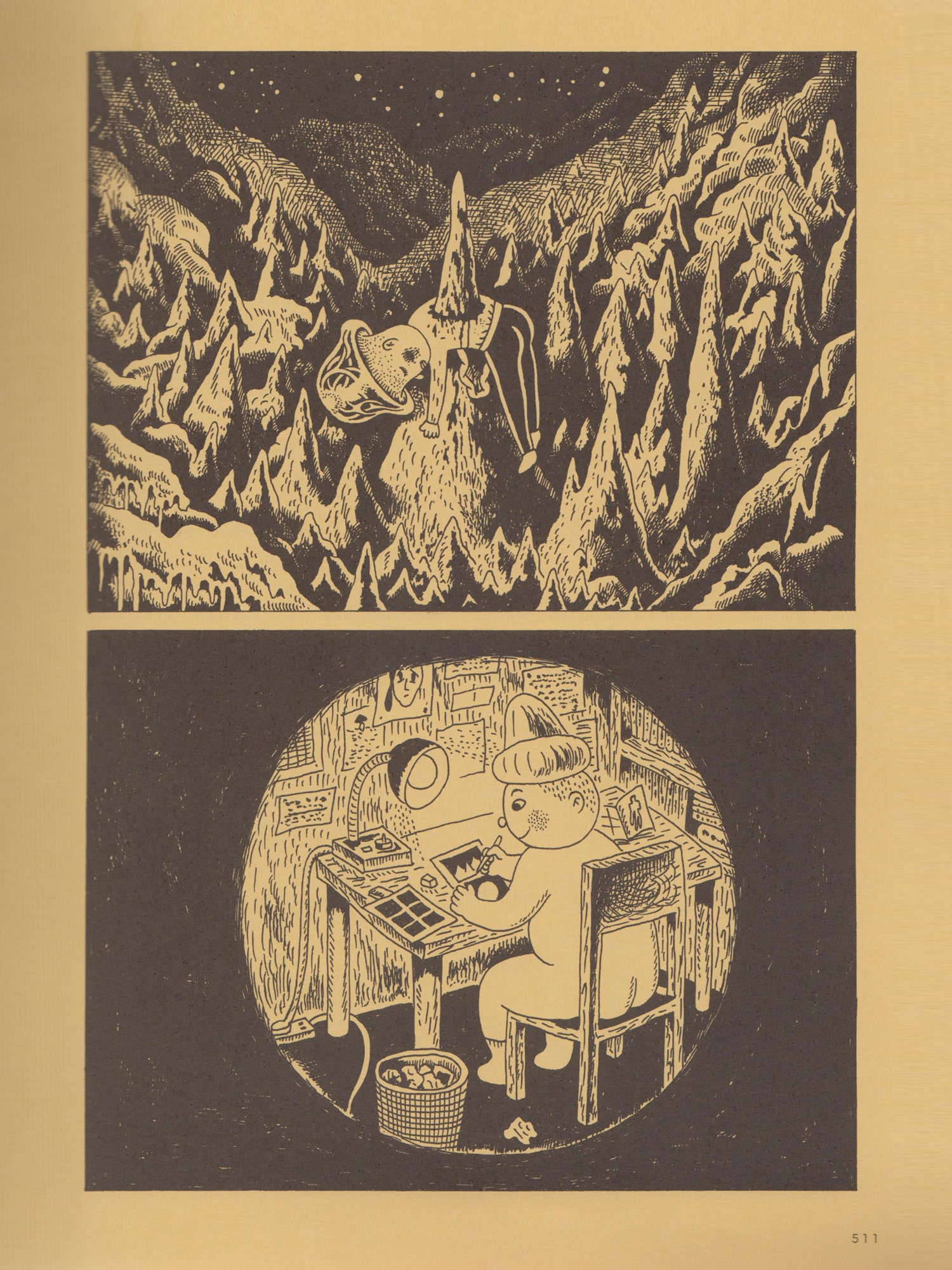

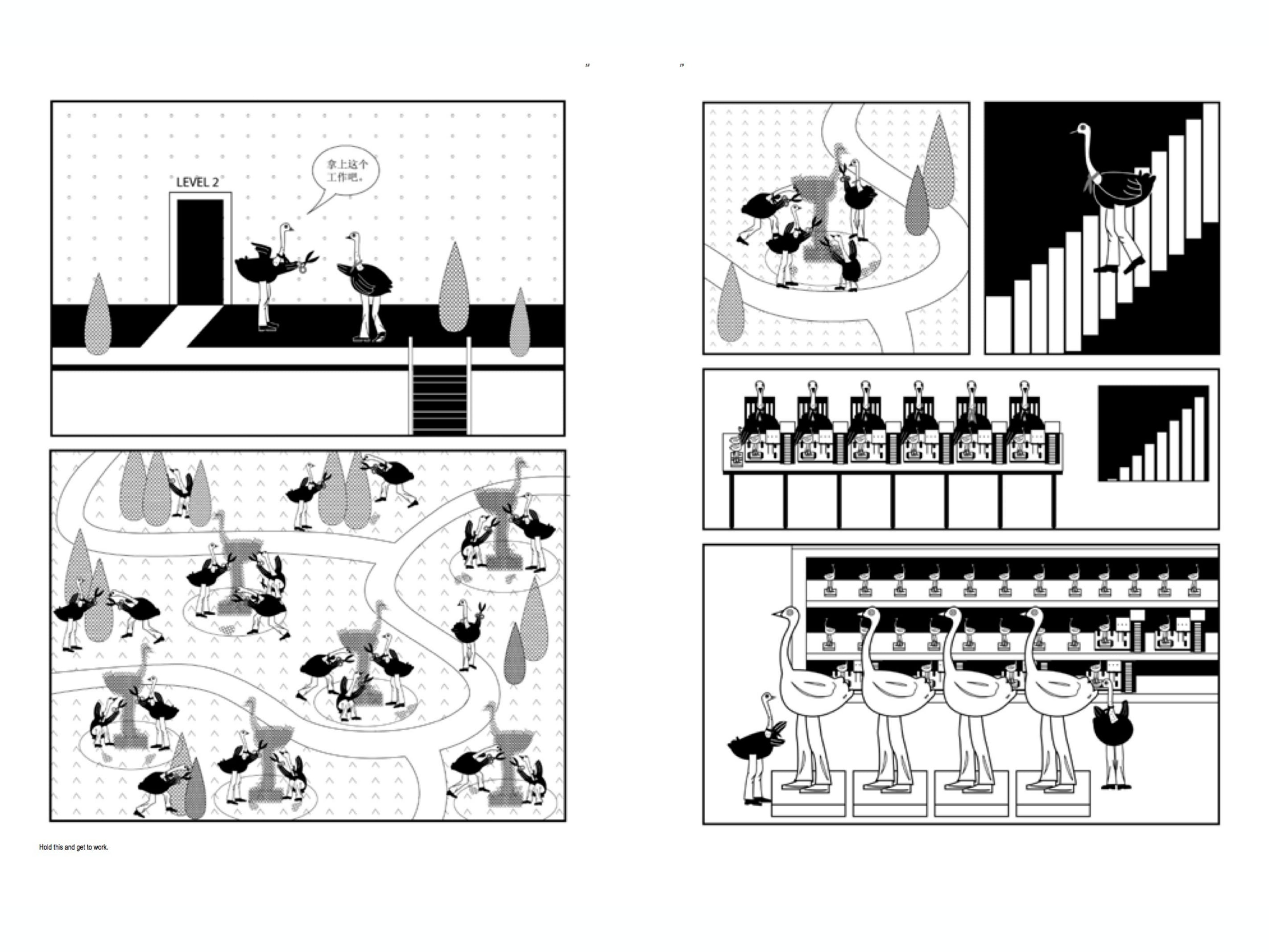

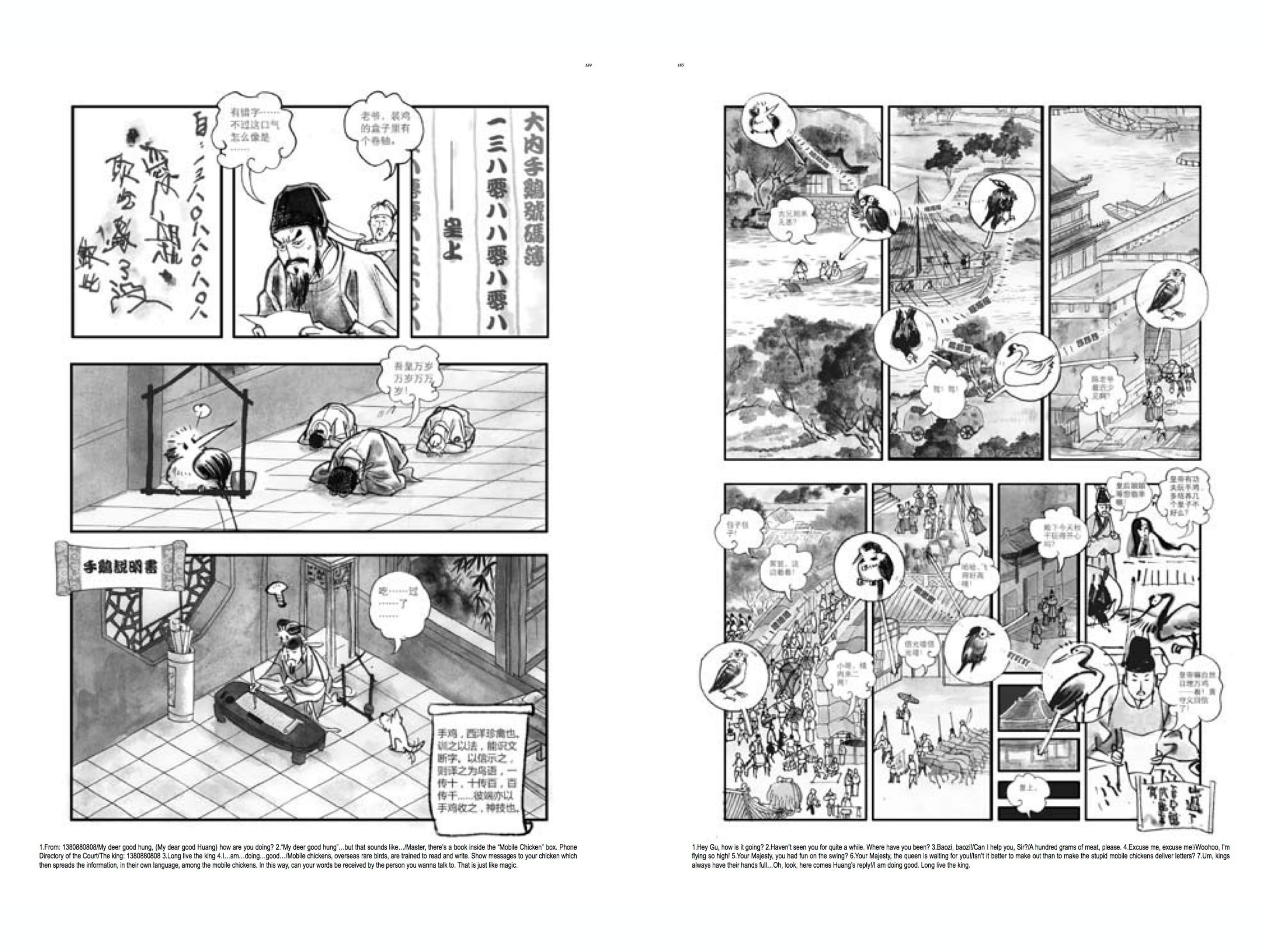

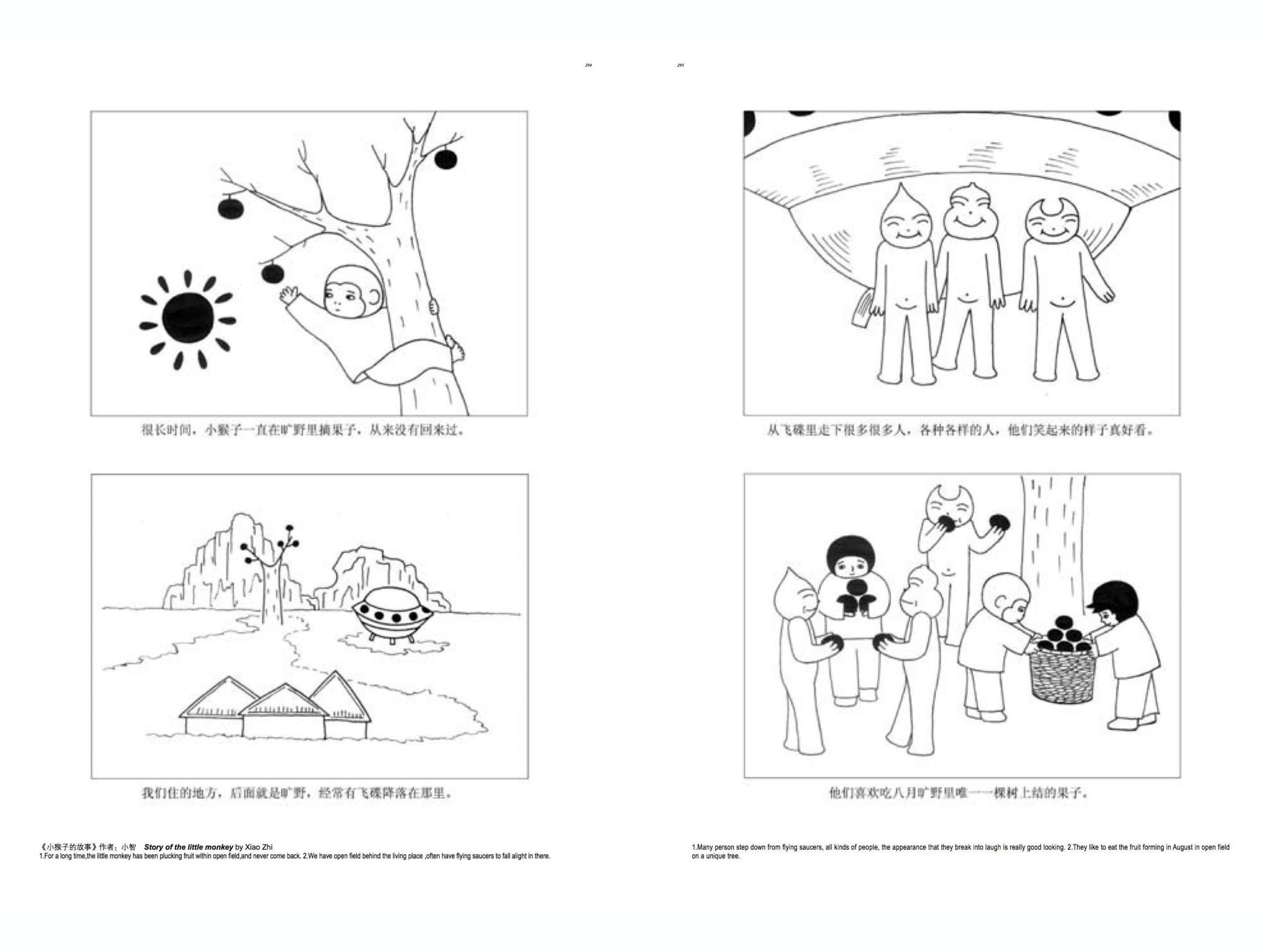

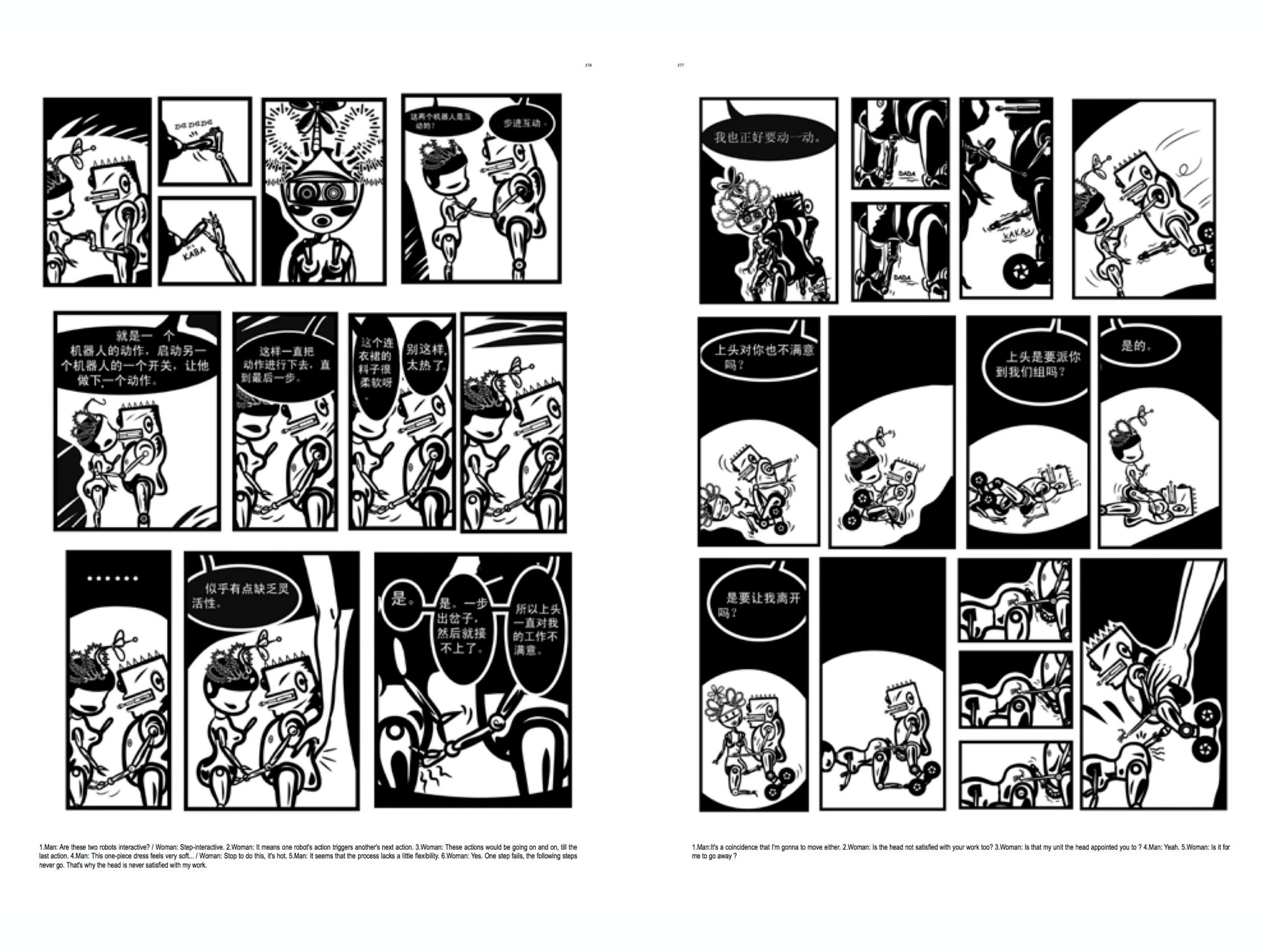

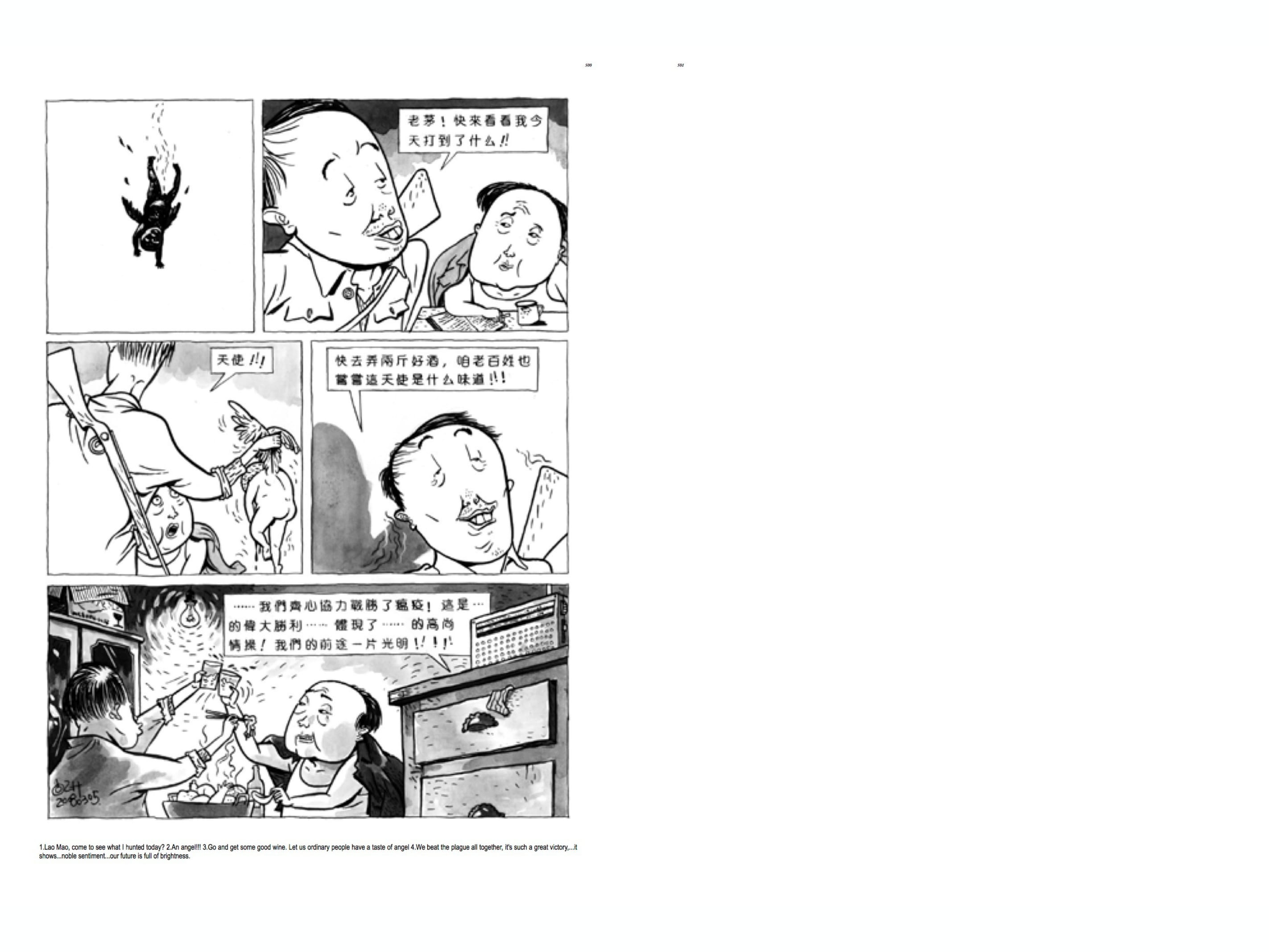

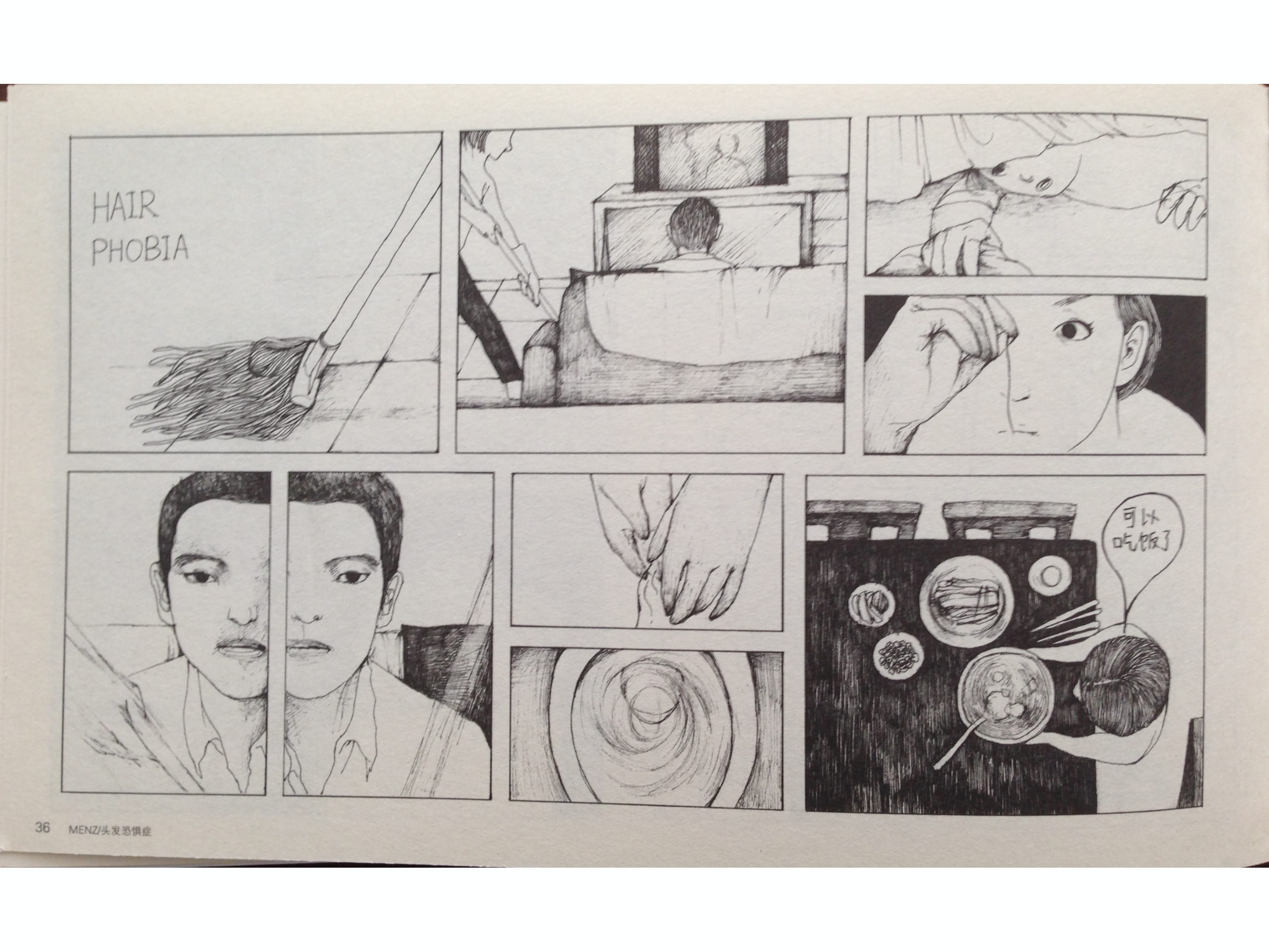

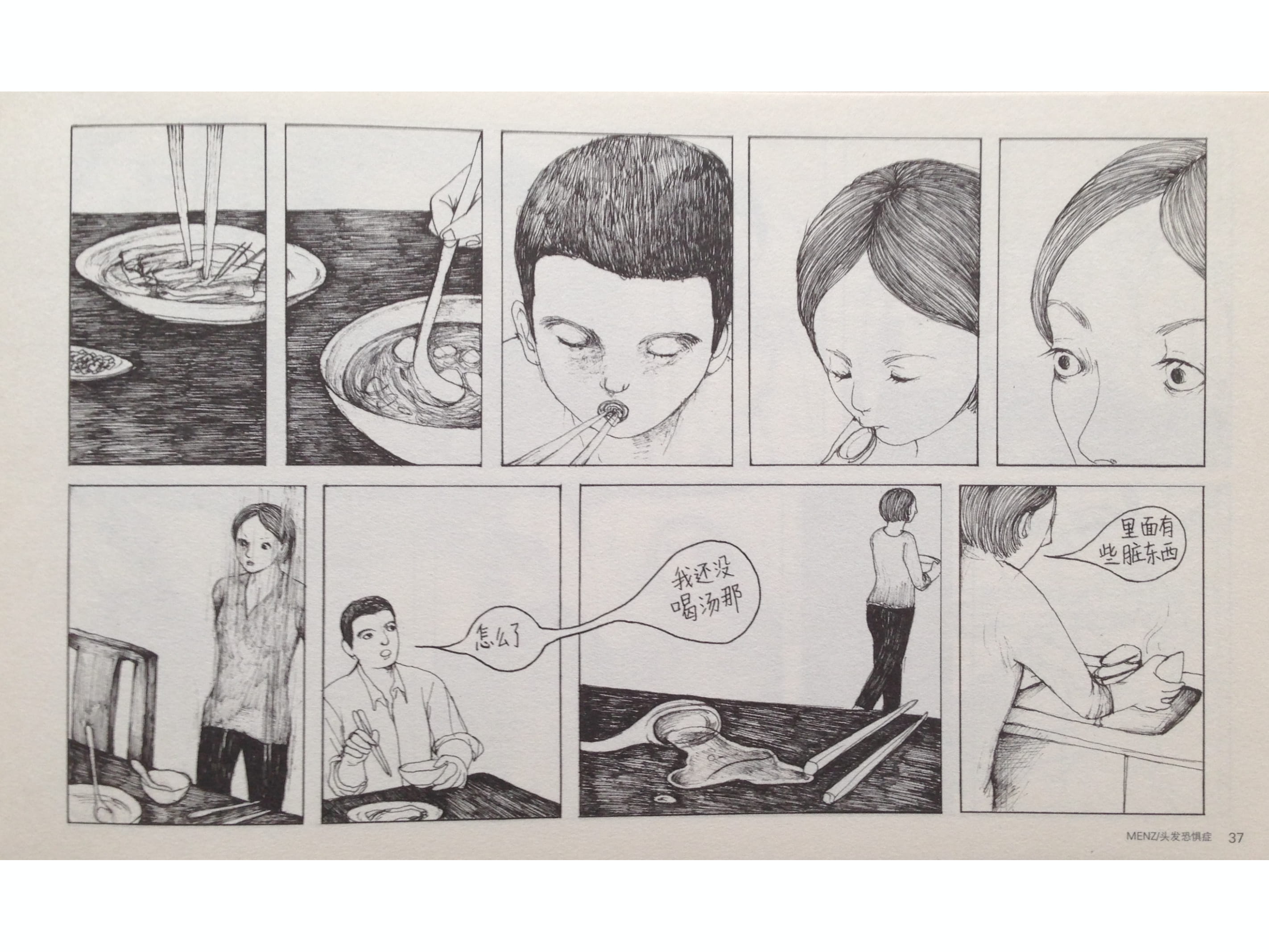

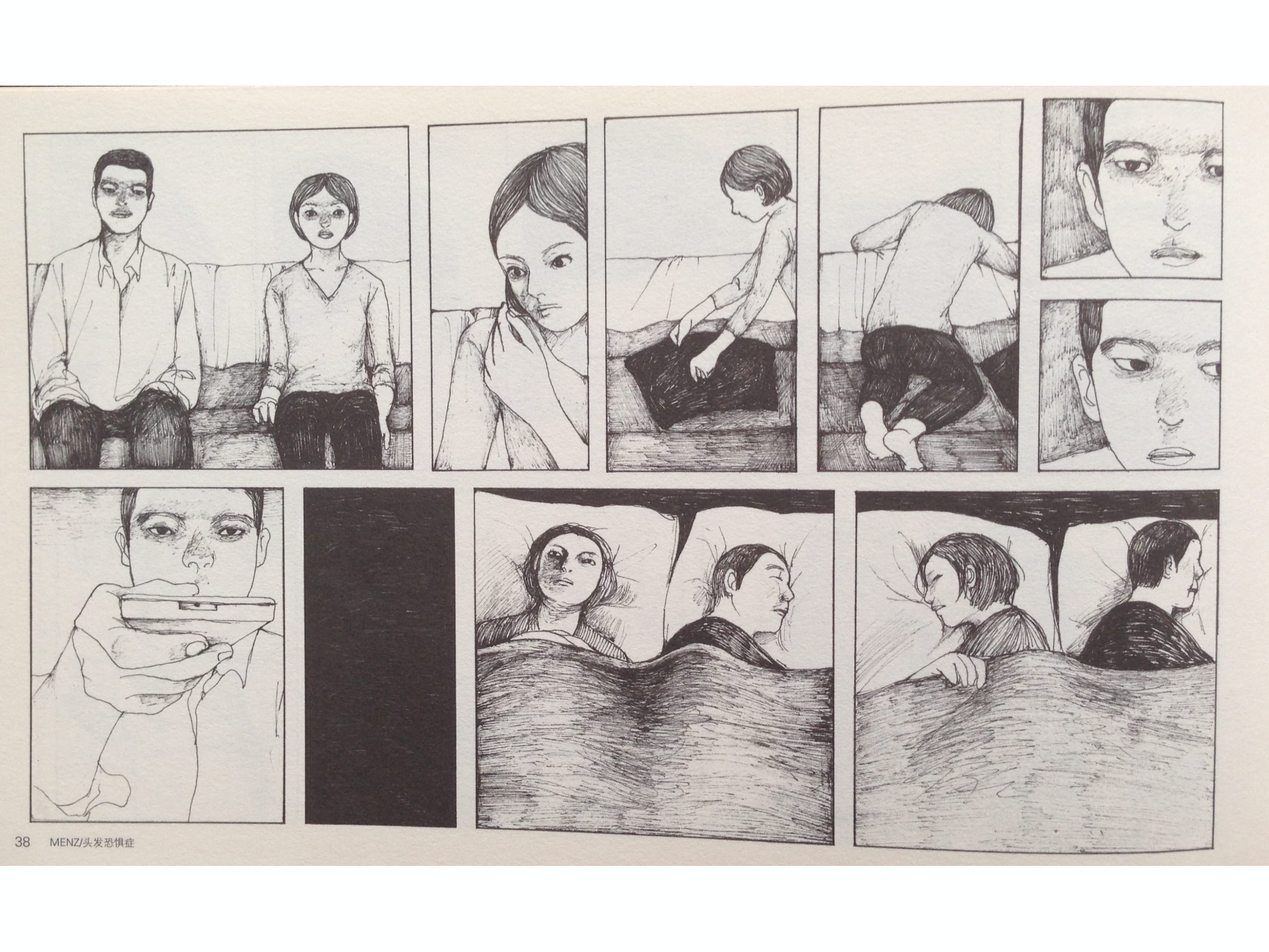

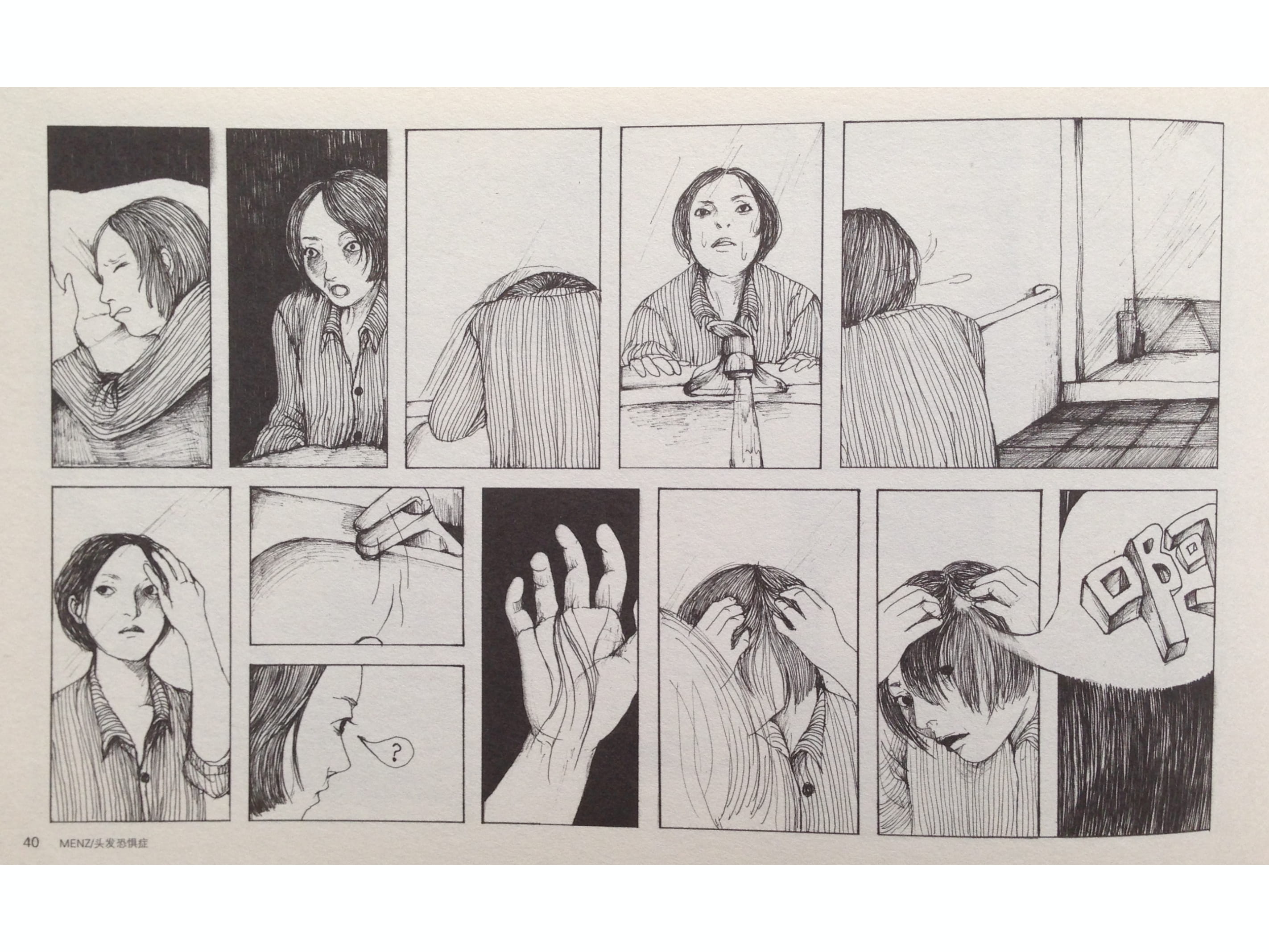

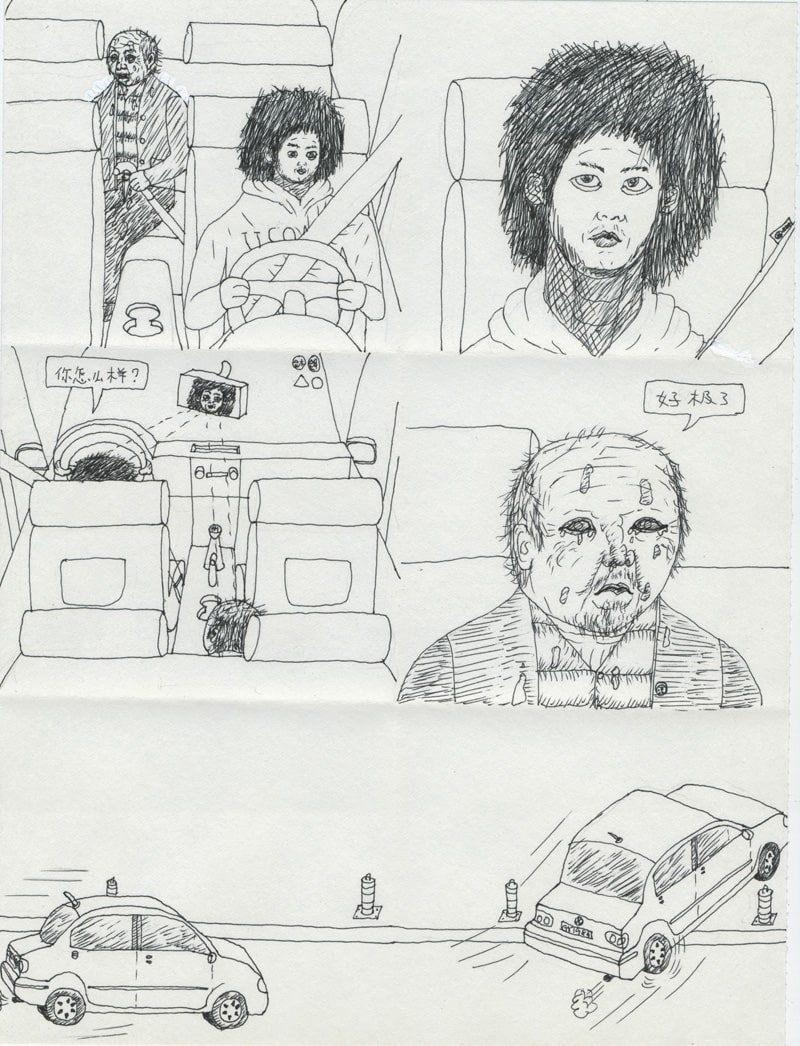

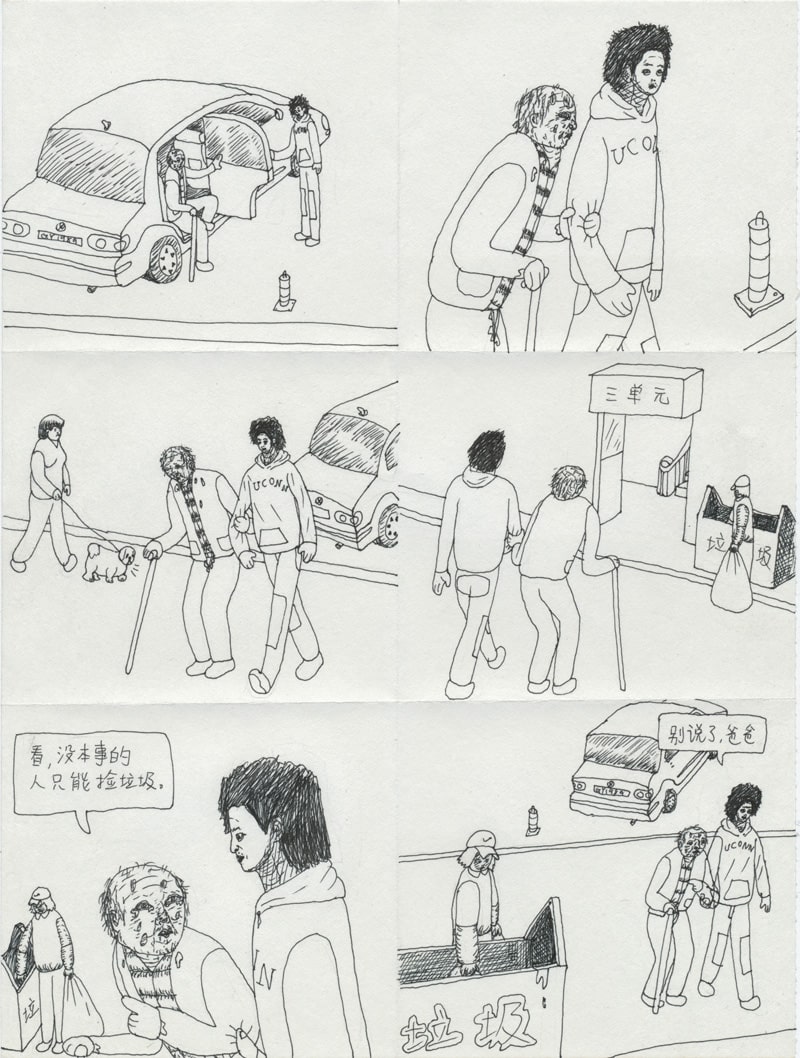

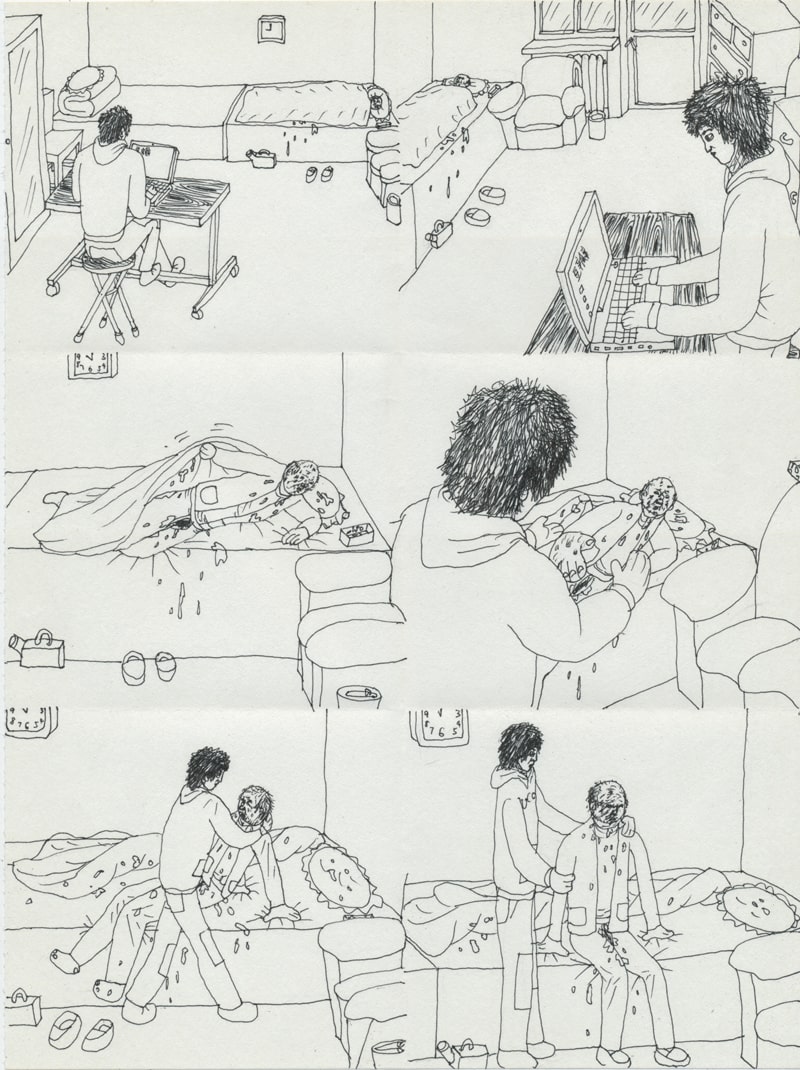

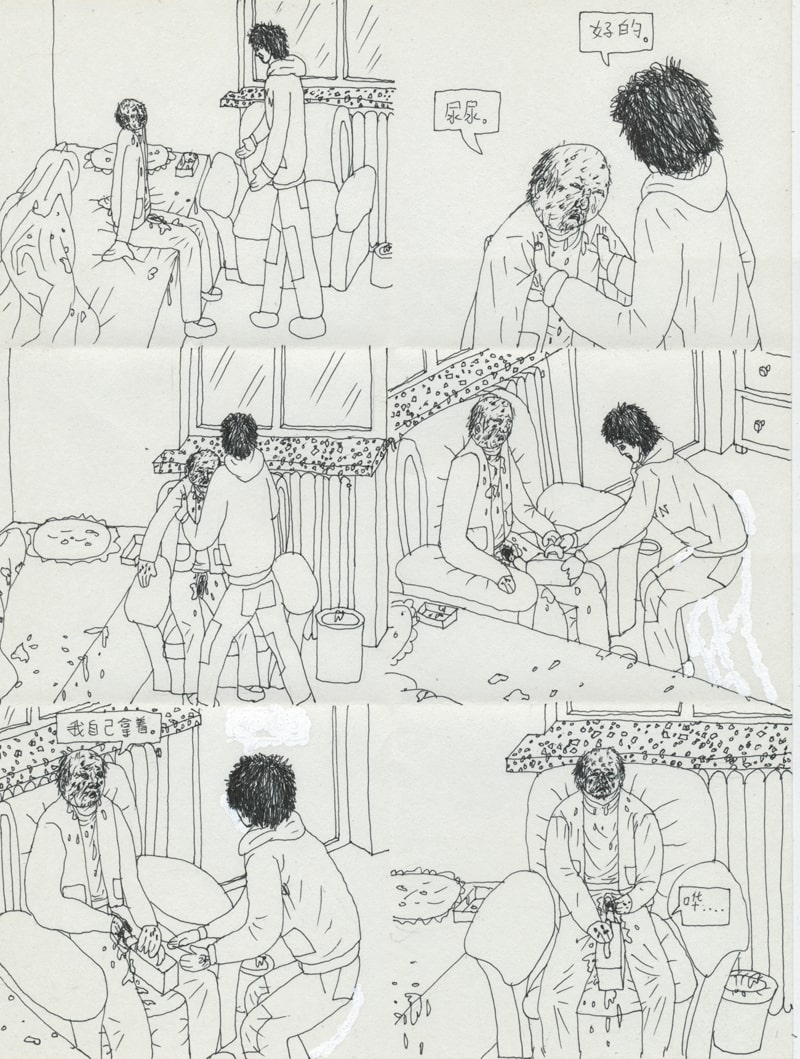

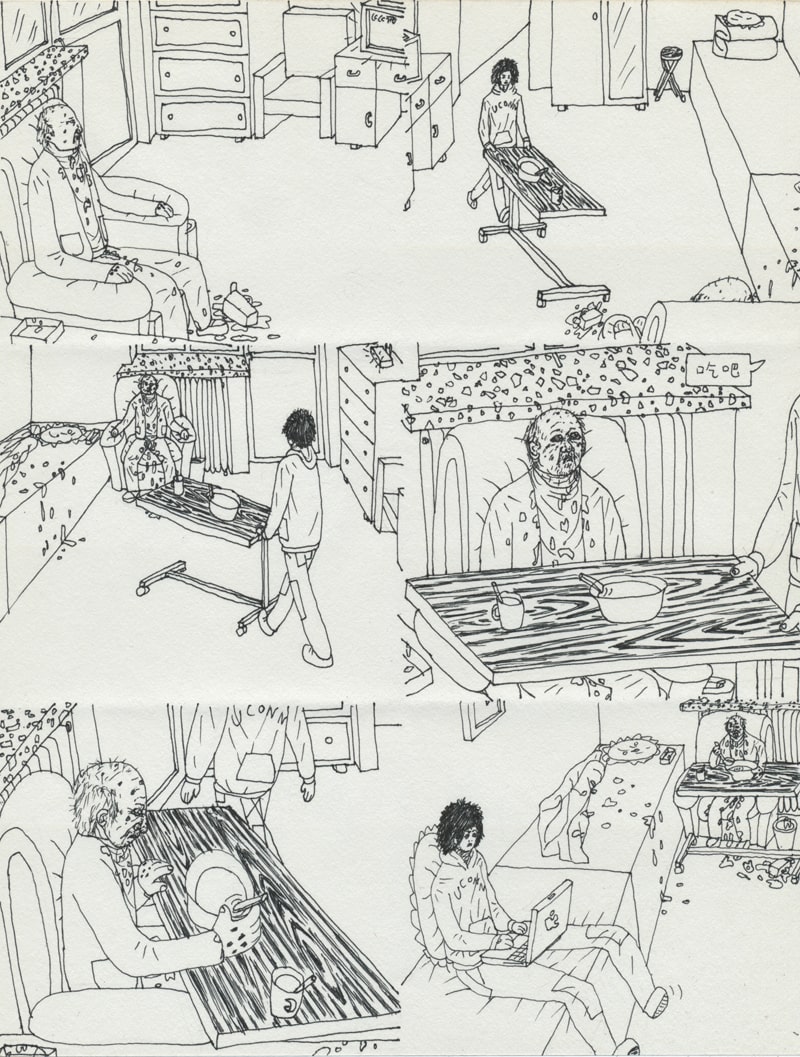

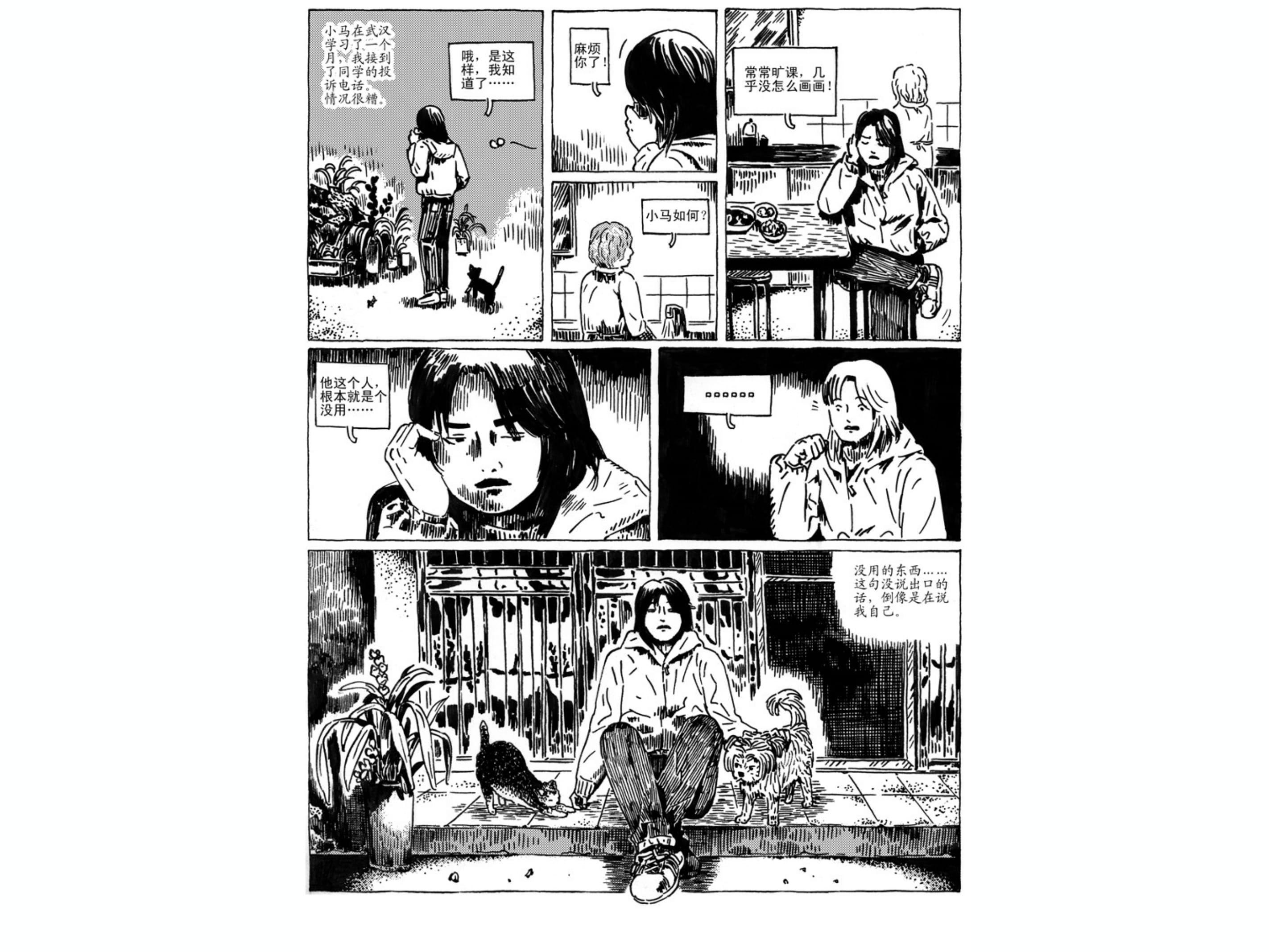

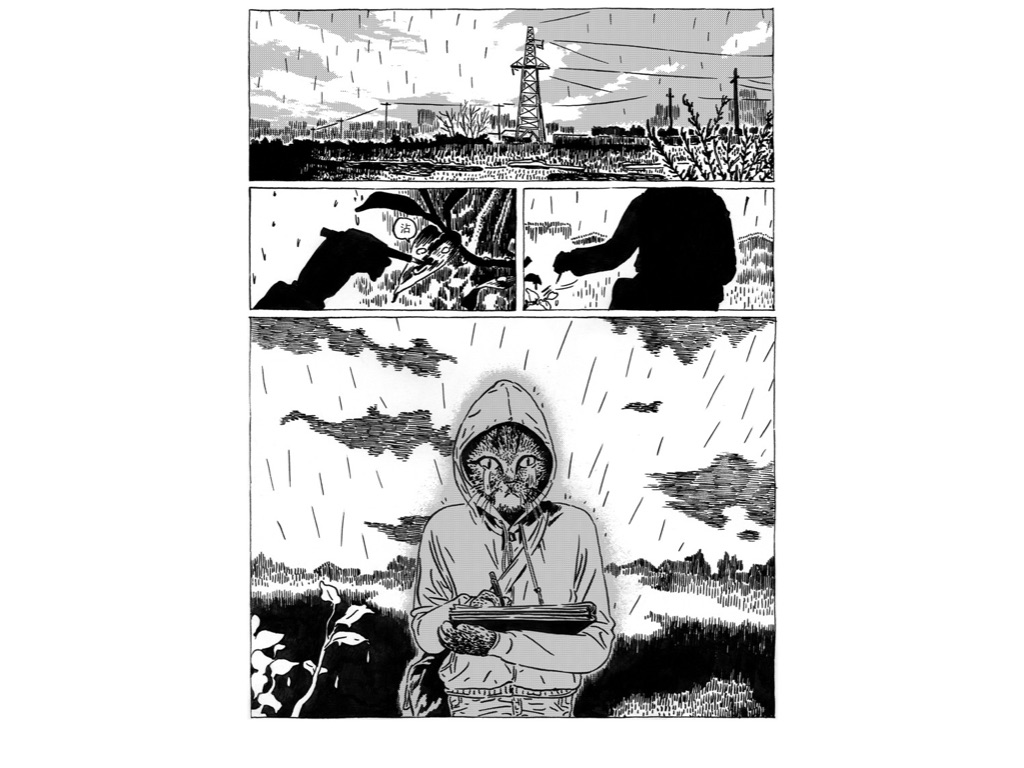

先述の『インスタントヌードル』ほか、父親と思われる高齢者を介護する青年の話(高齢化社会を描写)や、髪の毛に恐怖を覚え円形脱毛症になる女性が登場する漫画などを掲載。また、性行為におよぶロボットや堕天使を肴にワインを飲み干す毛沢東に似た男性(名前も“マオ”)、「社会のために働け、そうすればより良い未来が待っている」と言われる半人半機械の不思議な生物が、中国の生活上の“なにか”を風刺し揶揄し主張する漫画も。共通していえるのが、いずれも中国で“絶対的に避けた方がいい”内容であるということだ。2003年、当時20代半ばだったツァン・シュン、タン・ヤン、 フー・シァオジアン、ペン・ツェンの4人組が編集者となり創刊した。

*“中国版アマゾン”として国民の生活に君臨する国内最大規模のショッピングサイト。

「理解に苦しむ」「絵が子どもの落書きみたい」「ストーリーが暗過ぎ」といった大衆からの酷評にくわえ、資金難と中国特有の出版規制のなか、(不定期ではあるが)17年間にわたり計6号を刊行してきた。学生から中高年まで幅広い年齢層の読者に支持される、中国最大と呼び声高いアングラ漫画誌なのである。

これは取材したい。オープン・セサミの編集者に頼み、スペシャルコミックス編集者の一人で第1号から編集に携わるツァン(42)の連絡先を入手。話を聞くと、年々強化される出版規制により「昨年、タオバオからもついに販売禁止令が出てしまいました」。それでも雑誌を発刊し続ける今、中国のアングラ漫画シーンから見えてくるものを、彼らの言葉でペン入れしてもらう。

HEAPS(以下、H):まず中国の漫画の歴史について教えてください。その昔、中国の漫画市場はアメリカのコミックと日本の漫画に支配されていたと聞きました。

Zhang Xun(以下、Z):その通りです。1980年代半ば、当時近所にあったどの書店にも、アメリカの『スーパーマン』『ミッキーマウス』『トランスフォーマー』といった、テレビ放映もされていたコミックがよく売られていました。ベルギーの『スマーフ』や 『タンタンの冒険』なんかもありましたね。子ども雑誌には日本の『ドラえもん』や『ゲゲゲの⻤太郎』などが掲載されていた。なかでも大人気だったのは『鉄腕アトム』。ちなみに僕、手塚作品のなかでも『ジャングル大帝』の大ファンです。

H:『ジャングル大帝』といえば、昨年『ライオン・キング』が実写化され、盗作議論が再度加熱していましたね。海外の漫画に支配される以前に、中国独自の漫画は存在していたんでしょうか?

Z:20世紀初頭に連環画(れんかんが。一連の物語を1ページの挿絵と見出し文で表現する漫画的な絵本)が存在しました。これが80年代に流行りましてね。多くはスパイや戦争、剣士や歴史といった内容で、なんといっても『三国志』が大人気だった。子どもから大人まで、こぞって読んでいました。

H:ツァンさんが物心ついた頃に流行っていた、漫画の人気ジャンルってなんでした?

Z: 少女漫画や都市伝説、ファンタジーものです。これらを人々はこぞって「中国の漫画(国漫)」と呼んでいた。あとは「国⻛」と呼ばれていていた古代中国のファンタジーを題材にした漫画が主流でしたね。

H:少女漫画といえば、現在の中国でも人気だそうですね。リサーチ中に何かサイトを見たのですが、日本の少女漫画がずらりと並んでいました。

Z: 日本の少女漫画はめちゃくちゃ人気です。そして中国では主流コミックの漫画家もまた女性が多い。スキルのある女性漫画家に多くのファンがいます。

H:それらの主流の漫画は好きでした?

Z:個人的にはどうもファンシー過ぎるし、あっさりし過ぎている感じで。個人的になにか物足りなかったんです。もっとこう、リアルな体験やクリエイティブな表現を落としこんだものを欲っしていたというか。つげ義春や鈴木翁二などの漫画家が実践していたような。

H:つげ義春は弊紙編集長も大好きです。前衛の彼らは、当時のストーリーで見せる王道漫画とはまったく違うアプローチをしていました。

Z:アンダーグラウンドとは言い切れないのですけど、僕はユニークでオルタナティブな作風が定評だったニー・ジュン(聂俊)やシェ・ペン(谢鹏、ペンネーム:拾穗人)の漫画をよく読んでいました。90年代後半のことでしたかね。90年代には多くの違法漫画があり、若者が漫画の描き方を学びはじめていました。

H:中国のアングラ漫画シーン、黎明期。

Z:2000年代になりインターネットが普及すると、落書きのような自作漫画を公開するブログやオンラインコミュニティを目にするようになった。スペシャルコミックス創刊以前、発表の場がなかったアーティストたちはこうしてネット上で作品を公開していたんです。これが、中国のアングラ、インディー漫画の原型だといえますね。

H:そして2003年にスペシャルコミックスを創刊。

Z:実はスペシャルコミックスの第1号と第2号は、おもにオンラインで見つけた漫画を収集しまとめたものなんです。

H:いまのようにオリジナル作品を掲載していたわけではなかった。創刊から2015年までの間に、不定期で第6号までを出版。それぞれテーマは…

第1号「Secret and street(秘密と道)」

第2号「Fear(恐怖)」

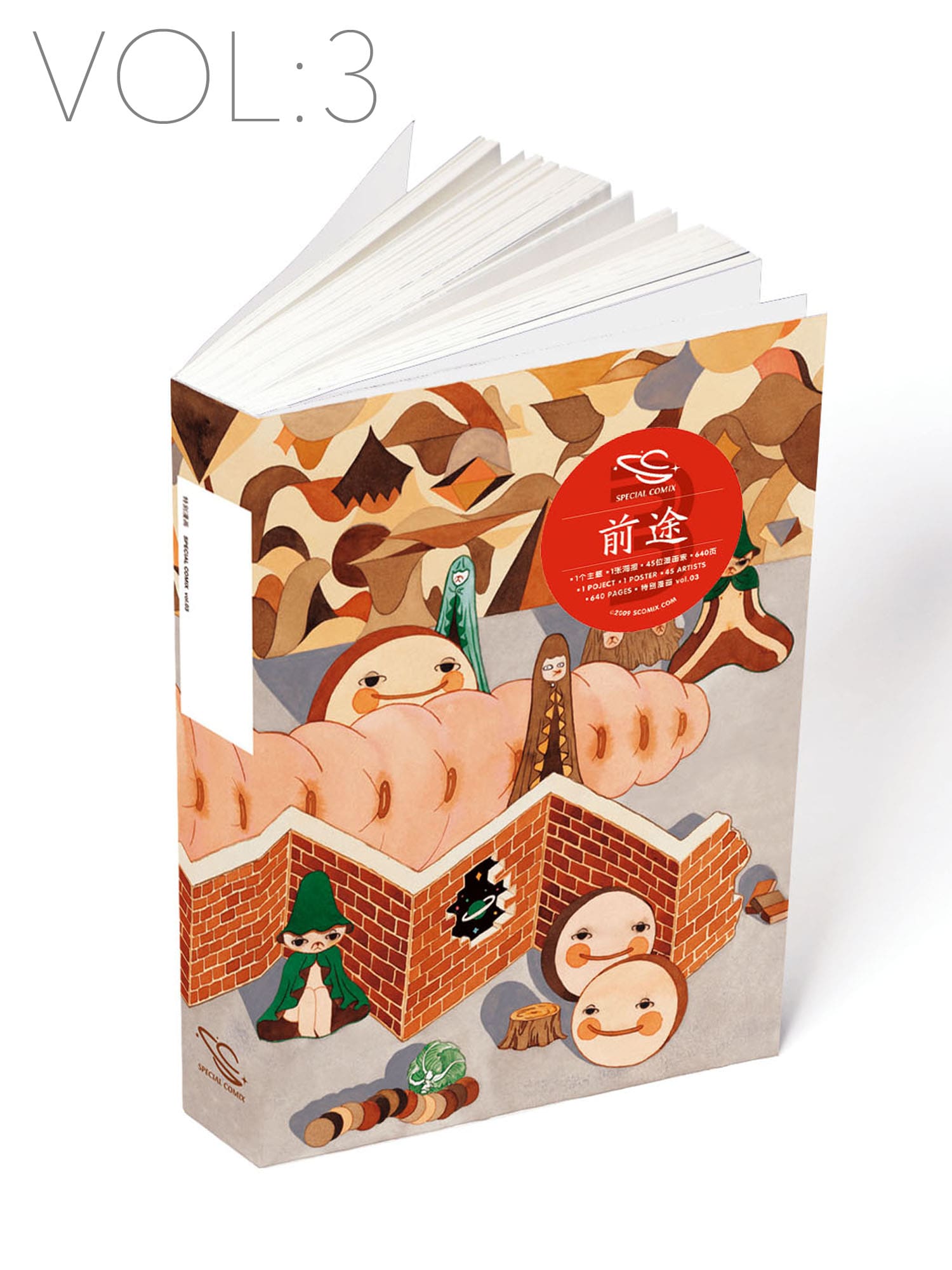

第3号「The future(未来)」

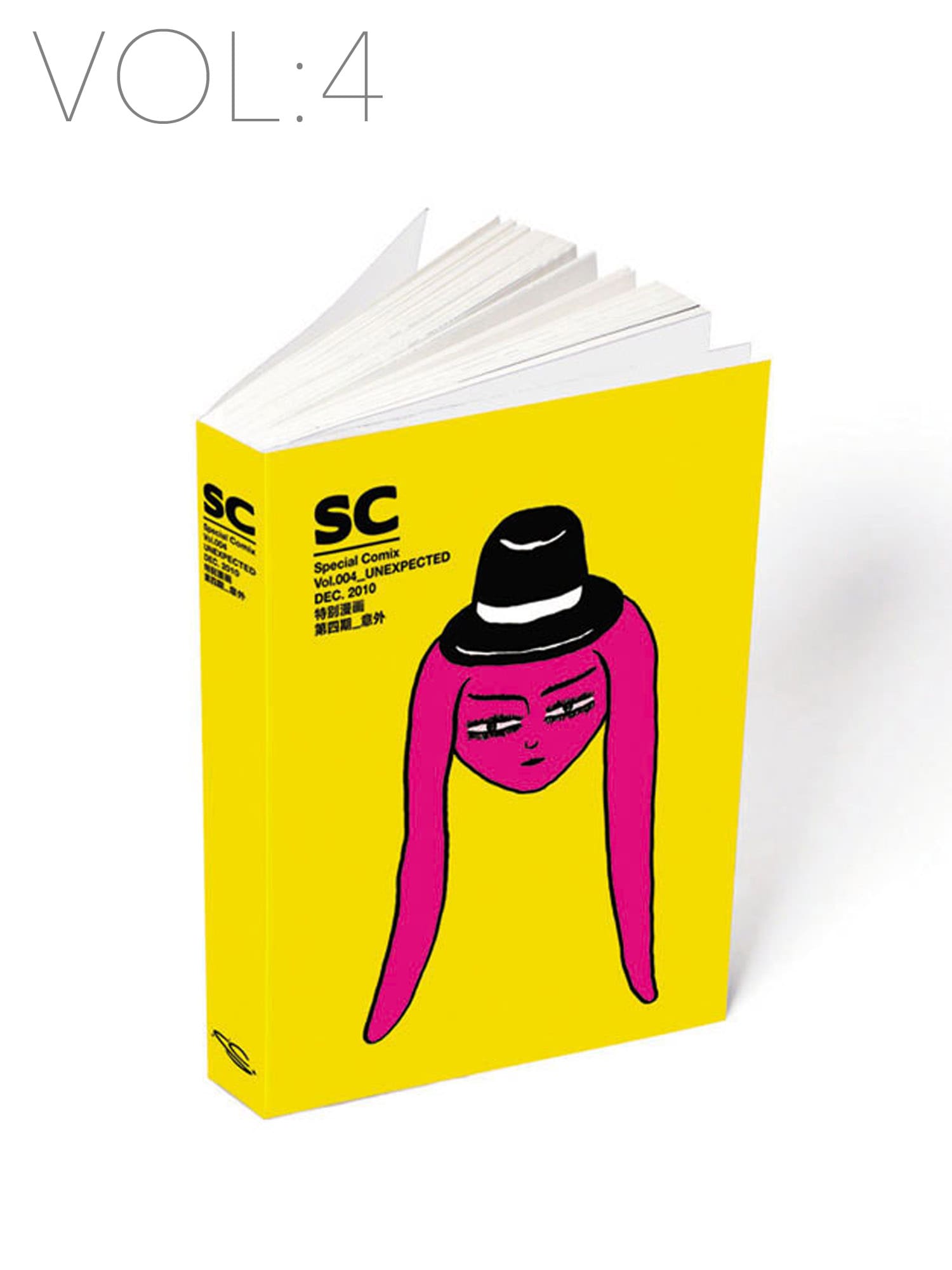

第4号「Unexpected(予想外)」

第5号「Silent(沈黙)」

第6号「Transform(変身)」

そして現在は第7号「Walk(散歩)」を製作中。

Z:第1号を創刊したのがタンと僕。その後、フーがくわわり第2号を、そしてペンもくわわり第3号を発刊。

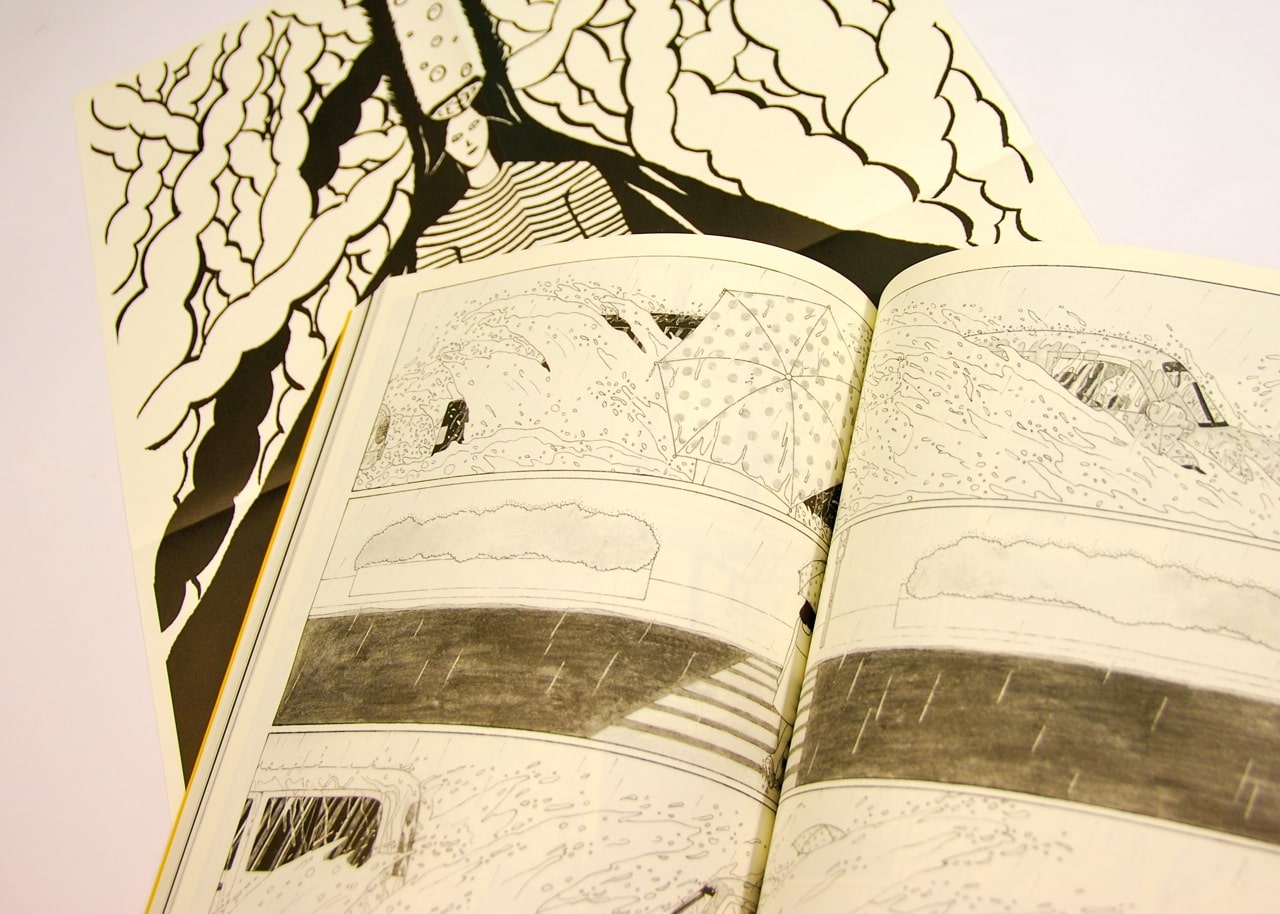

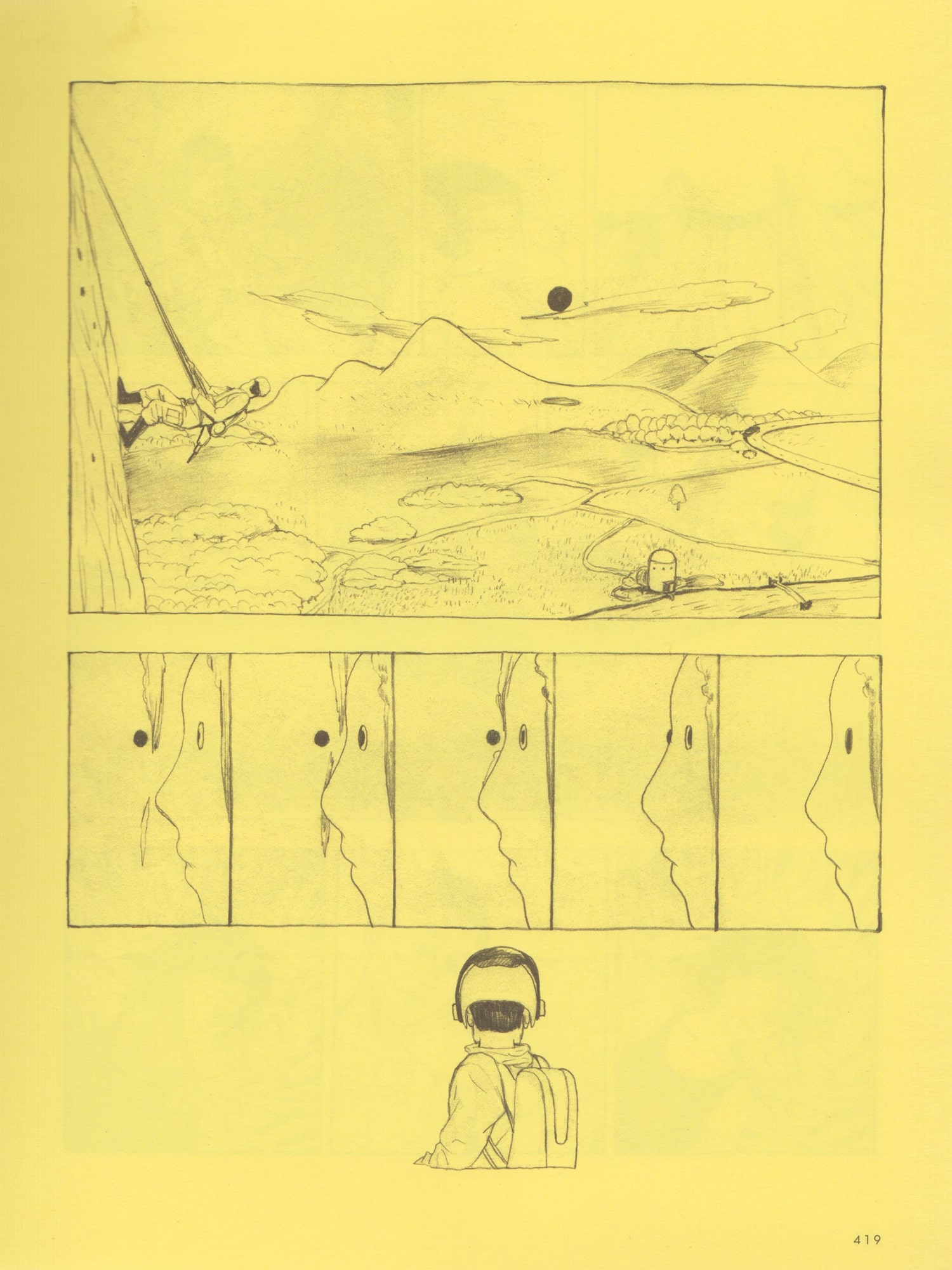

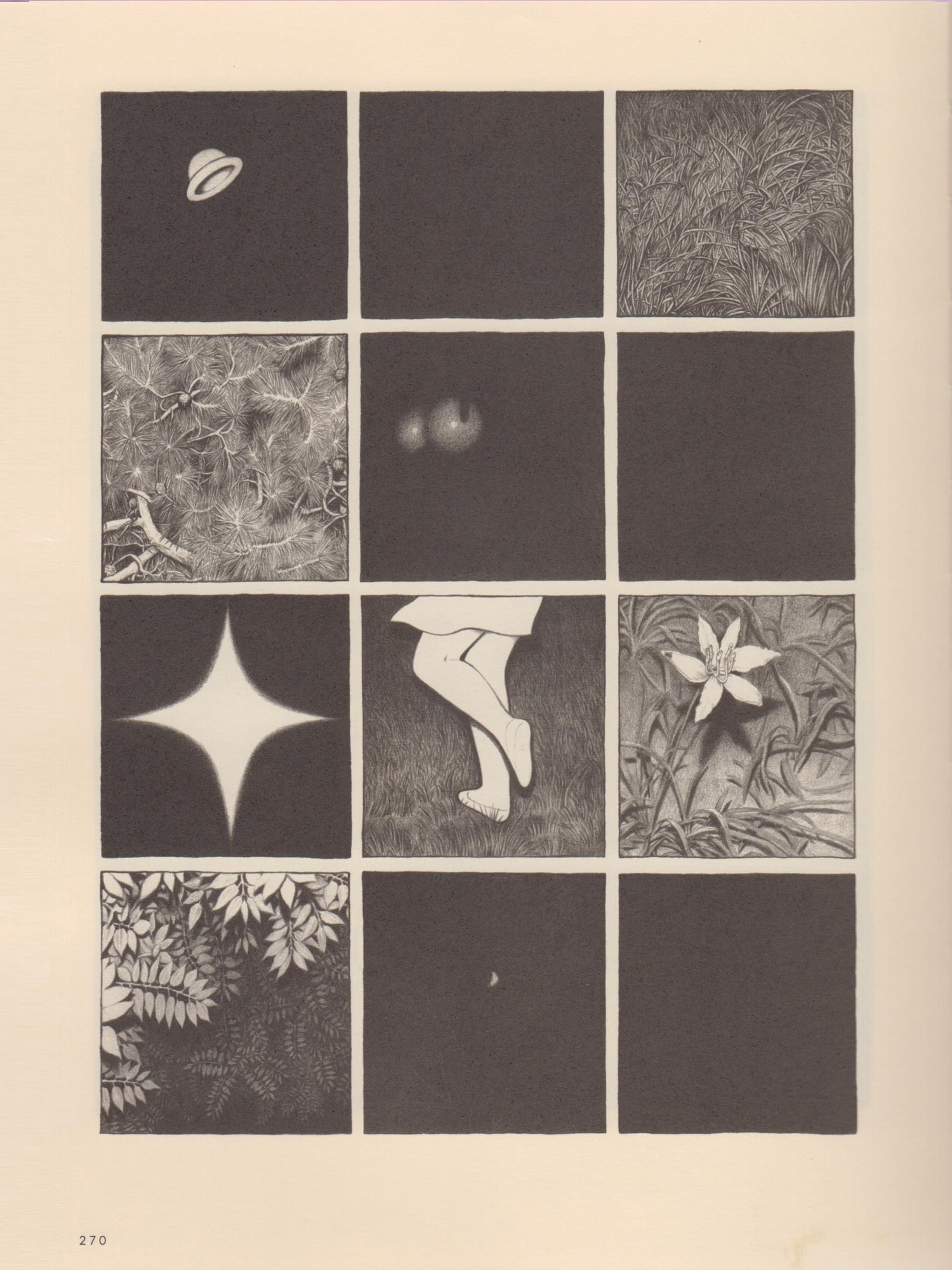

第3号。

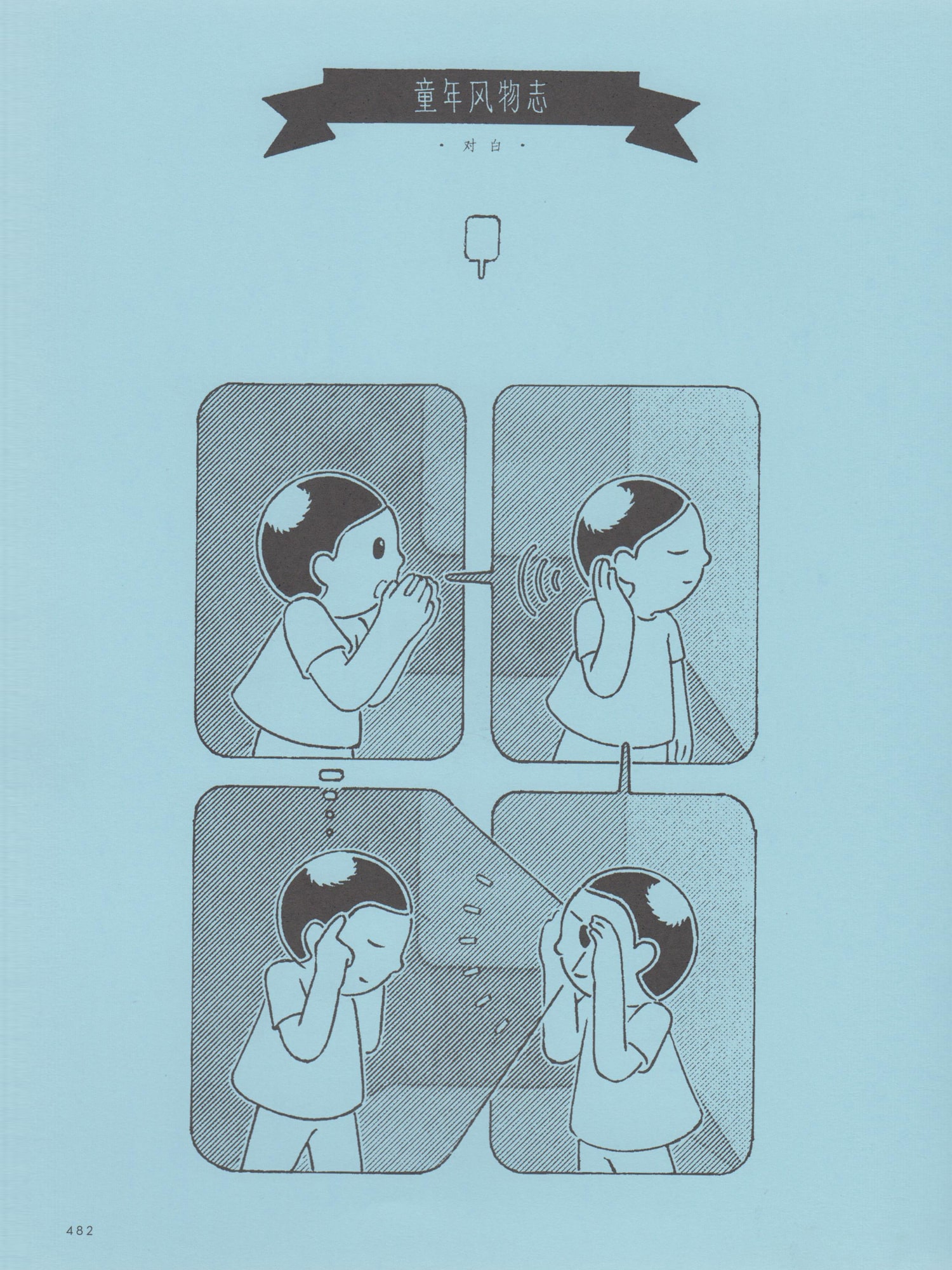

第4号。

H:ツァンは編集者でありイラストレーターでもある。他の3人には、漫画誌編集者としてのキャリアがあった?

Z:僕は学生時代にグラフィックデザインを学び、現在は南京芸術大学の教員をしていて、絵本や雑誌のイラストも描いています。タンは壁画を学び、現在は僕が勤める大学でイラスト講師を。フーは建築を学び、現在はフリーランスのイラストレーター。ペンは中国絵画を学び、現在はギャラリー所属のアーティストです。

H:それぞれ編集者以外での本業があるんだ。第1号と第2号は自費出版、黒字にするのに2年を費やしたらしいですね。

Z:はい。オンラインで販売しはじめた第5号は約1,700部、第6号は約500部が売れました。

H:第4号のページ数は409ページ、寄稿者は42人と大ボリューム。毎号これくらい分厚い?

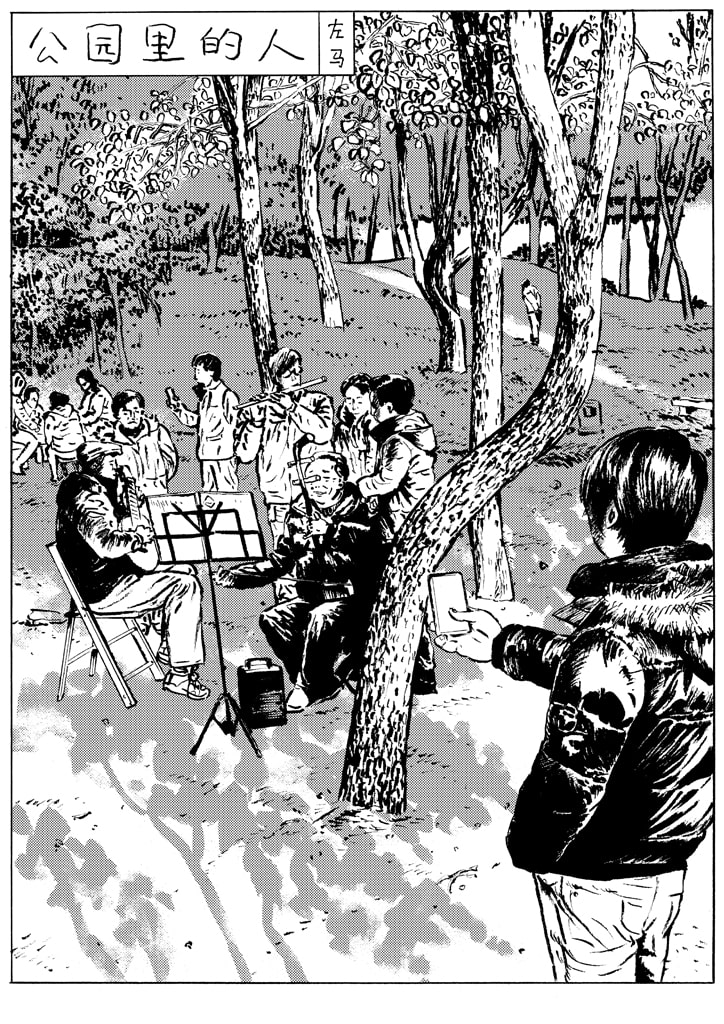

Z:毎号かなりボリューミーです。価格は100元から300元(約1,500円から4,600円)。寄稿アーティストはツォ・マやシャン・ギャタのようなプロフェッショナルから、アスィールのような小学校の中国語教師まで。 ちなみにアスィール、イラストは独学ですがスペシャル・コミックス以外にもクライアントを持つ実力派です。

H:描き手がプロからアマまで幅広い。創刊時に参考にしたアングラ、インディー雑誌はありました? たとえば日本では、64年から約40年間刊行していた漫画誌『月刊漫画ガロ』なんかが有名ですが。

Z:『ガロ』、もちろん参考にさせてもらいましたよ。他にも80年に出版したアメリカのコミックアンソロジー『ロウ』や、84年に創刊したスイスの漫画誌『ストラパツィン』なんかも。あとはフランスのコミック出版社「ラソシアシオン」やカナダのコミック専門の出版社「ドロウン・アンド・クオータリー」、ベルギーの「ブリエス」から出ていた作品にも影響を受けました。

H:スペシャル・コミックス1冊を制作する過程ってどんな感じなんでしょう。

Z: 毎号の編集者は異なる。僕はこれまで第1号、第2号、第3号の編集を担当しました。僕の場合、基本的にアーティストにテーマだけをあたえ、あとは彼らに自由に描いてもらうというスタイル。でもいま思い返すと、彼らとのコミュニケーションのなかで無意識のうちに方向性をあたえてしまっていた気もする…ハハハ。

H:編集者ですもん(笑)

Z:基本的にオリジナル作品を描いてもらうことがほとんどでしたが、たまに完成作品から選ぶこともありました。僕が編集者として一番大切にしているのは、作品を読み、理解し、整理することで、記憶に残る斬新なアイデアを見つけ出すこと。

H:スペシャル・コミックスの読者層、気になります。

Z:読者の年齢層は18歳から45歳。中国では、漫画を読みはじめた世代が1975年以降に生まれた45歳あたりなんです。読者から届く声にはポジティブなものが多いですね。「最高。中国にもこんなスタイルのアングラ、インディー漫画があったとは」とか。でも、なかには「理解に苦しむ」「絵が子どもの落書きみたい」「ストーリーが暗過ぎ」なんて声も。まあでも昔に比べ、漫画同様、読者も多様化している印象です。

H:幅広い年代から愛されるスペシャルコミックスですが、悲しいかな、書店ではなかなか取りあつかってもらえないとのこと。オープン・セサミの取材によると、理由は「中国では濡れ場や政治ネタを含む漫画を取りあつかわない書店が多いから」。

Z:そうです。そして書店は、国際標準図書番号(本の識別用に設けられた国際規格コードの一種)のない書籍を販売していることが見つかってしまた場合、罰せられる可能性があります。

H:国際標準図書番号のない書籍とは、濡れ場や政治ネタを描いているがゆえに規制を通ることができなかったアングラ、インディー漫画のことですね。

Z:はい。なので、創刊当初はこの出版規制にくわえ資金難もあり、小さなインディー書店でのみ販売していました。でもこういった小さな書店の運営って、金銭的に難しい。家賃支払日前日に夜逃げする店主もいたくらいです。そういった面では大型書店の方が信頼できますが、彼らはもちろんリスクを負いたくない。変な客や競合店に通報だってされかねないですからね。

H:規制のガイドラインって、明確なんです?

Z:非常に曖昧ですよ。おまけに政治情勢によって、その内容がしばしば変更される。

H:なおのこと厄介だ。

Z:なにが厄介って、規制は時に厳格で時に寛容と、まるで安定しないところなんです。なので出版社の編集長は常に最新のルールを知っておく必要がある。そうでないと、せっかく進めていた書籍が直前で販売中止、なんてこともありますから。出版業界にトラブルはつきものですが、中国ではそのリスクの桁が違います。

H:編集部はたまったもんじゃない。ちなみに「これが描かれていたらNG」という明確なものは?

Z:「宗教」「政治」「セックス」に関連する内容は絶対的に避けた方がいい。規制は、近年さらに厳しくなっている印象です。 それに、漫画受け入れ国との関係性が悪化した場合、漫画の受け入れも制限されてしまう。

H:現在中国に出回っている、出版規制がかかっていない海外の漫画ってどんなものなんでしょう。

Z:いろいろありますが、『ワンピース』は変わらず人気ですよ。ちなみに中国でのタイトルは『海賊王』ではなく『航海王』。

H:「“航海王”に俺はなるっ!」ですか。

Z:『海賊王』の方が、断然そそるんですけどね。主流コミックは「そこ?」といった小さなことを気にする。一方でアングラ、インディーズ漫画には、正しさなんていっさい求めない。だからおもしろくて実験的な作品が多いんです。

H:が、おもしろくて実験的だからこそ、書店では取りあつかってもらえない。

Z:そのためスペシャルコミックスの主な市場はオンライン。だからタオバオをフル活用していたわけです。ですが、最近ではタオバオの規制すらもますます厳しくなっているため、昨年、タオバオ上での販売が禁止されてしまいました。

H:えっ。

Z:はい。

H:じゃあいま、どうやって販売を?

Z:読者と繋がるための新しいソーシャルネットワークグループを作ったり、アートブックフェスティバルをはじめ、さまざまなイベントに積極的に参加しています。

H:作品、ちょっと読んでみました。中国で大規模な吹雪により数百万人が立ち往生した事実を描いた『インスタントヌードル』や、8万人以上の死者や行方不明者を出した四川大地震を題材にした漫画だったり。みんなの実生活に関わるような社会での出来事などを題材にした、リアリズムに根ざした作品が多い印象です。

Z:はい、多いですね。それら以外にも、ヤン・コンの作品、チホイの『ライブラリー』、第4号に掲載されている『54ボーイ』なんかもそうですね。

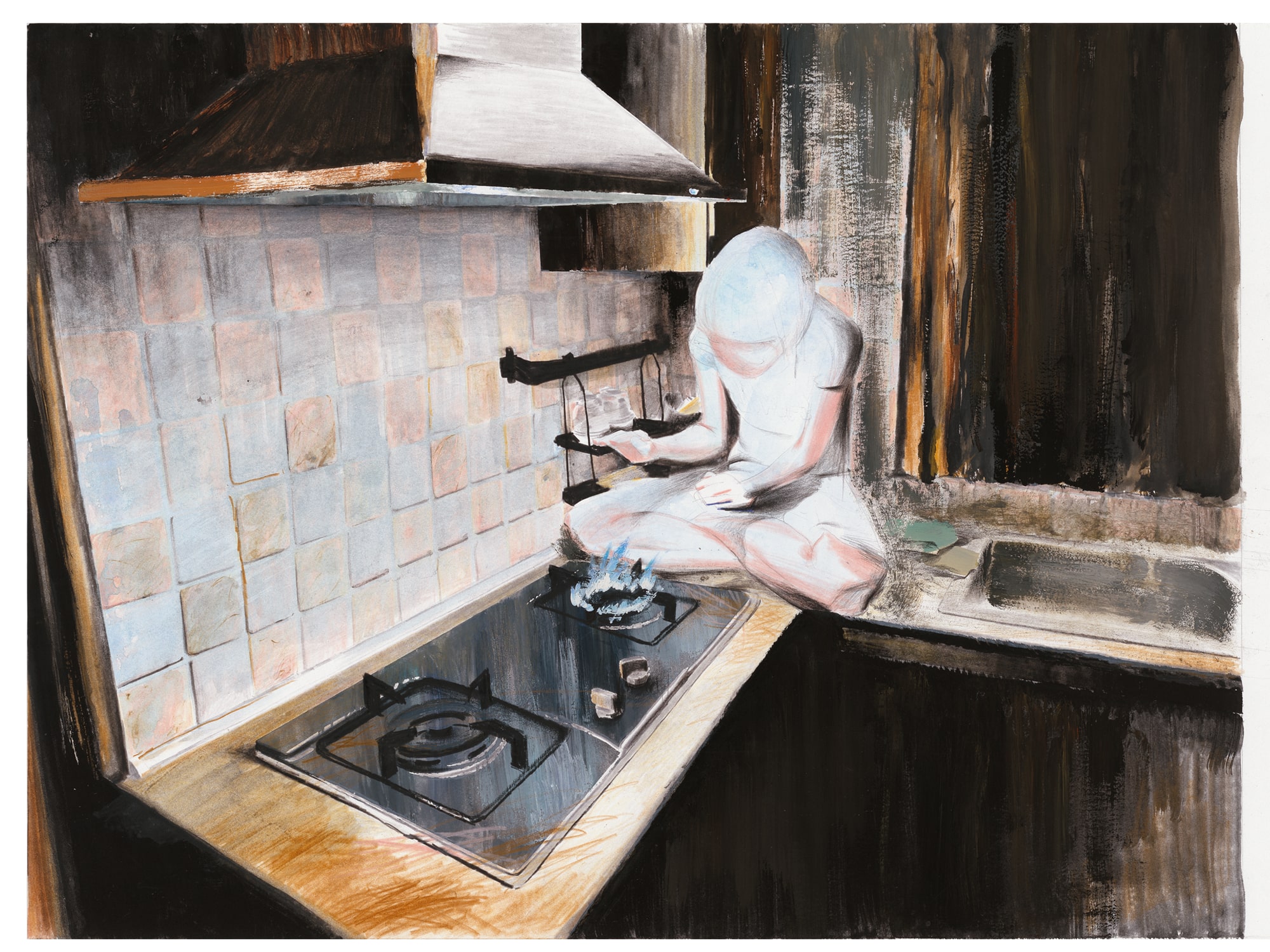

H:ヤン・コンの漫画は、アートギャラリー業界の過酷さを、54ボーイは要介護の父親らしき年配の男性の世話をする青年の生活を映し出した漫画。どうして漫画表現においてリアリズムにこだわるんでしょう。

Z:以前、リアリズムについて講義をした際に同様のことを話したんですが、アートって平行線上にある現実(リアリズム)を描くものだと思うんです。 近すぎると想像できないけど、遠すぎても伝わらない。その間のバランスを上手くとって描くのがスペシャルコミックスです。そうすることで中国の漫画業界の変革を促したり、新しいたのしみを生み出せたらいいなあ、なんて思ってます。

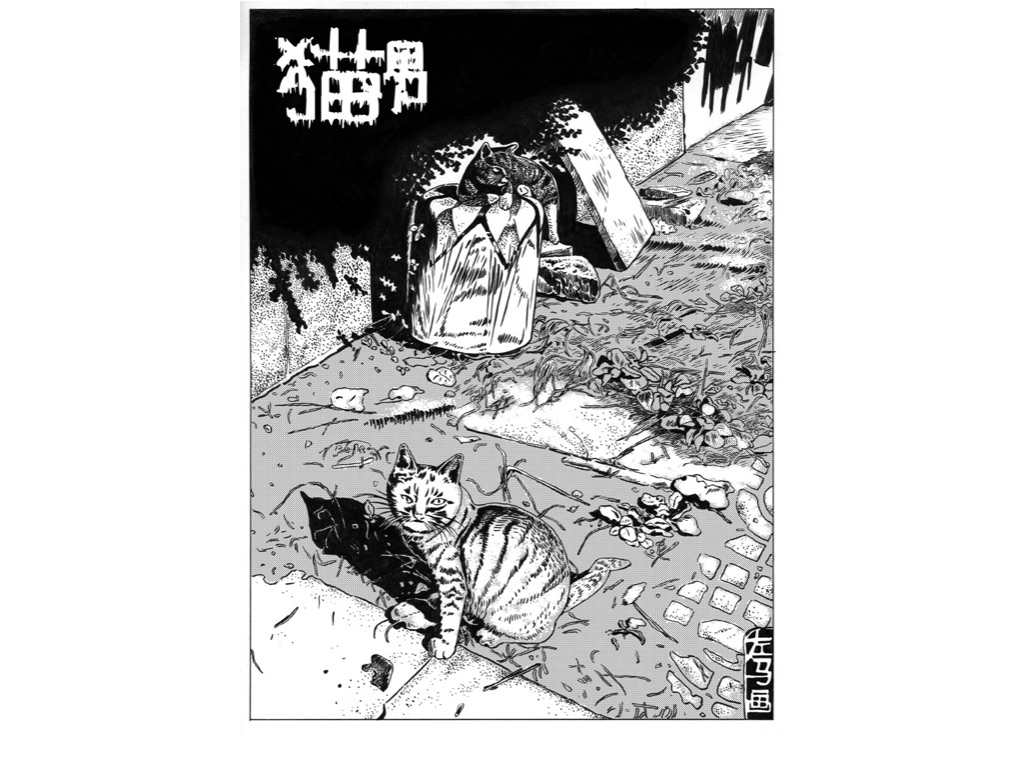

H:訳がないため、ストーリーや背景にあるメッセージはわからないのですが、『猫男』と題された漫画、それからセックスをするロボットが出てくる作品、ひたすらさまざまな隙間に浮かんでくる目など、エロ・グロ・ナンセンスがある。

Z:『インスタントヌードル』には、フーのブラックユーモアが詰まっています。彼は世の不条理を漫画に吹きこみ、読者に見解をあたえるのが上手い。そして同時にロマンチストでもある。だから作品からは、絶望だけでなく穏やかさすら感じられる。これ、僕が良いと思うすべての中国のアングラ、インディー漫画に通ずる気がします。

H:なにがスペシャルコミックスを中国最大のアングラ、インディー漫画にのし上げたんでしょう。

Z:一番はやはり、インターネットのおかげ。中国の主流コミックから距離を置きたかった当時の僕らにとって、インターネットはスペシャルコミックスを世に発信するための強い味方でした。そしてもちろん、読者のおかげでもある。彼らがスペシャル・コミックスに求めるクオリティは高く、アーティストたちはよろこんでそれに応えているので。

H:その証拠に、2010年には第3号が世界のトップ漫画祭の一つ、フランスのアングレーム国際漫画祭にて「オルタナティブ・コミック・アワード」を受賞しました。今後、もし大手編集社から声がかかればそこから出版したいと思います? 一般書店で売れるものなら売りたい、とか。

Z:正直、販売数とか売り上げとか、あんまり気にしてないんです。そもそも中国のアングラ、インディー漫画って小さくてニッチな市場ですし。それにスペシャル・コミックスは単なるコレクションにすぎませんから。

H:最新号が出たのが5年前。新刊を待ち詫びているファンは多いんじゃないですか。

Z:寄稿された漫画の一部は、すでにオンライン上にアップロード済みです。そして現在は紙版を制作中。でも実はいま、スペシャルコミックスのすべてについてを考え直していて。なにか新しくてたのしいものを見つけたいなぁなんて思っているところ。なので出版にはまだ時間がかかりそうです。今年の暮れまでに完成させたいなぁ。

H:そういえば参加アーティストのほとんどは中国本土が拠点ですが、他にも台湾や香港、日本やヨーロッパからもアーティストが寄稿していますよね。どうやって海外にネットワークを広げたんです?

Z:中国だけでなく、アングラ、インディー漫画アーティストのコミュニティって、世界的に見てもまだまだ小さい。なので昔からアーティスト同士で切磋琢磨していたら自然と広がった、という感じです。

H:というと?

Z:たとえば台湾拠点のリロウや香港拠点のチホイは積極的に寄稿してくれたし、さっき話したスイスの漫画誌『ストラパツィン』は、ヨーロッパでスペシャル・コミックスを紹介しようと早くから南京市に足を運んでくれました。そして僕は共同展覧会を開催するため、ドイツの漫画家アンケとサシャ・オマーを南京市に招待したり。

H:スペシャル・コミックスとオープンセサミが繋がっていたように、中国のアングラというか、ニッチなクリエイター同士のネットワークも繋がっているんですかね。

Z:結構繋がっていると思いますよ。実際、僕のウィーチャット(中国版LINE)にはいくつかクリエイターのグループチャットがありますし。このご時世、同じ言語であれば誰かと繋がるのって全然難しいことじゃありませんからね。

H:最後に、素朴な疑問。ツァンさんはなぜ、アングラ、インディー漫画が好きなんですか?

Z:僕、アングラ、インディー漫画を読んで育ったんで。

H:インディー漫画があってツァン有り。ツァンがあっていま、インディー漫画有り。

Z:子どもの頃から現在まで、ずっと同じ漫画を繰り返し読むくらい好きなんです。もしまだアングラ、インディー漫画を読んだことがないのなら、米国人漫画家のクリス・ウェアやつげ義春、ベルギー人漫画家のオリヴィエ・シュラーウェンの作品を読んでもらいたい。きっとハマりますよ。

H:ずばり、アングラ、インディー漫画ならではのおもしろさとは。

Z:その圧倒的な自由さ。そこにアングラ、インディー漫画の醍醐味がある。題材から形式まで好き勝手にしていい。それらは刺激的で魅力的で、人々を自由に感じさせる。これ、大衆漫画では絶対にできません。

Interview with Zhang Xun of Special Comix

All images via Special Comix

Text by HEAPS and Yu Takamichi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine