映画『アメリ』の主人公のような、洒脱なフレンチボブがよく似合う彼女は、モロッコで賛否両論を集める「時の人」。カサブランカ在住のアーティスト、ザイナブ・ファシィキだ。

「裸の女性」を描いたことで炎上し、男性からの誹謗中傷が絶えないと言う。一方では、モロッコ社会に生きる現代女性の代弁者として、アーティストとして、また活動家としても圧倒的な指示を集めている。自分が生きる国に存在するタブーを見つめ、それに対して声をあげるために「アーティストになった」と話す彼女は、どれだけ批判されても作風を曲げず、決して権力に媚びない。そんな彼女の姿に、保守的な男性たちは苛つき、無数の少女とその親たちは一縷の希望を見出している。いまでも渦中にいる彼女に連絡を取り、スカイプで話しをした。

「私、すごく嫌われているんですよ」

この国にはタブーが多すぎると、彼女は言う。話し合うことすら許されない。「女性にまつわるタブーに疑問を感じたとき、私はいつも女神を想い、その姿を描いていた」。モロッコのカサブランカ在住のアーティスト、ザイナブ・ファシィキ(Zainab Fasiki)はそう話す。

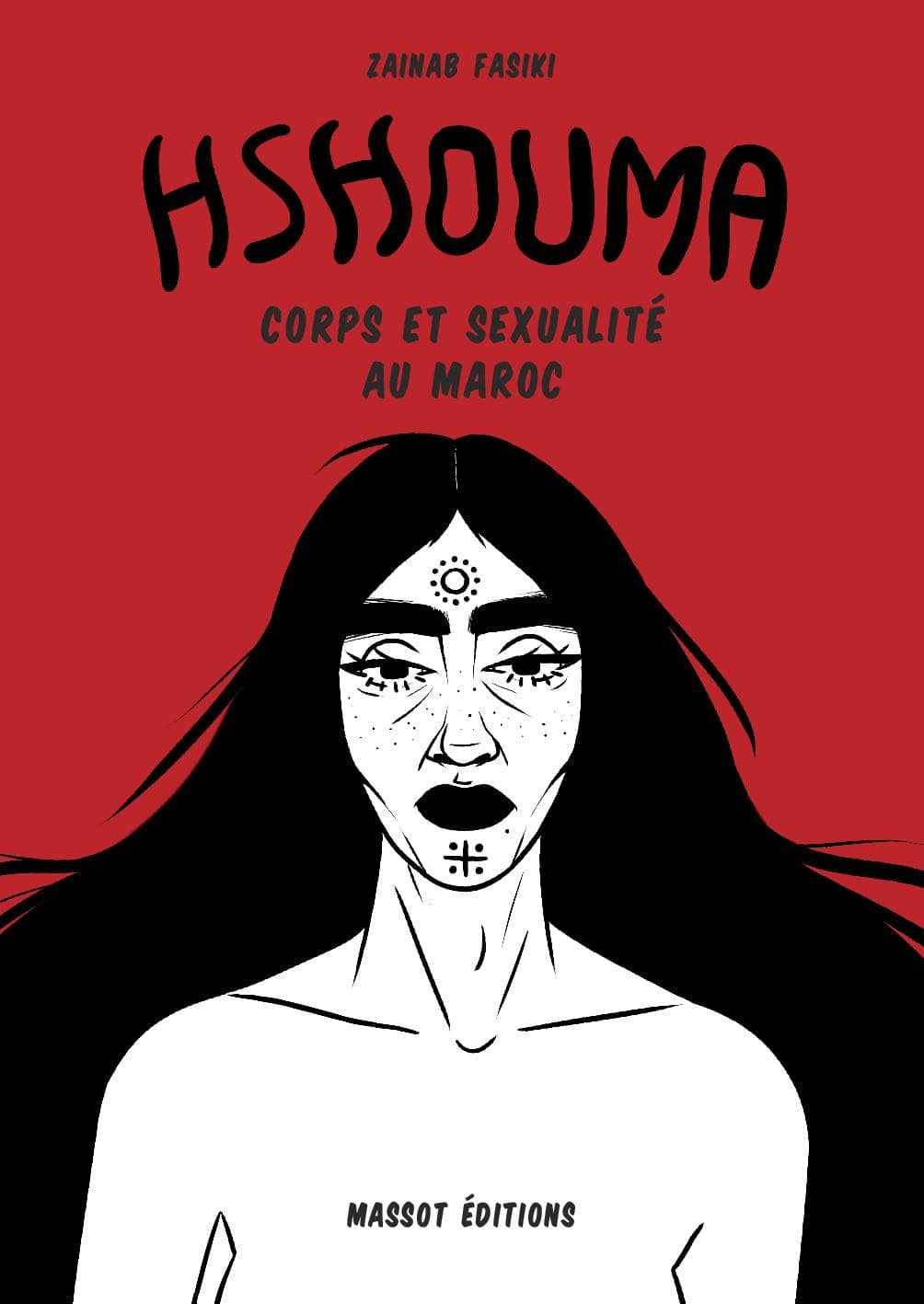

昨年9月、彼女が出版したグラフィック・ノベル『シューマ(Hshouma)』は、各書店で売り切れが続出するほど反響を呼んだ。それは、性的指向や性自認、女性の身体についての「10代のための教科書のような本」だそうで、「自分が15歳の時に出会えていたらどんなによかったか…」と思える本だと声が寄せられている。

「シューマ」は、アラビア語で恥やタブーを意味する。つまり、彼女の本は「家庭や学校では決して語られないこと」を語った、モロッコのタブーに触れるもの。その「タブーを打ち破るために」「モロッコに生きる女性の尊厳を取り戻し、抑圧から解放することを目的に描いた」と話す。

この「女性の解放」こそが、彼女がアーティストであり続ける原動力になっているわけだが、モロッコでは女性の性や裸を公に向けて描くことは、法に触れかねない絶対的なタブーである。現在26歳のファシィキは、そんな刑罰を受けるリスクと隣り合わせでアーティスト活動を続けている。

メカニカルエンジニアだった彼女が「アーティストになった」のは、約6年前だ。『シューマ』以前から、モロッコ女性の日々の経験や内なる声をビジュアル化した作品で知られ、おもにフランス語圏や英語圏で「次世代のアーティスト」として注目を集めていた。これまでにヨーロッパをはじめ、アメリカやアラブ、アジア諸国でも展示会を開催し、メディアにも度々取り上げられてきた。

イスラムの解釈とも複雑に絡み合って形成されてきた男性優位のモロッコ社会。その中に生きる多様な女性像を、いちモロッコ人女性としての“内側の視点” で描いた彼女の風刺画は、モロッコの女性=従順なイスラム女性、という一枚岩的なイメージを打破するものとして、現代アートの分野で高く評価されている。

だが、当のモロッコでは賛否両論だ。熱心なフォロワーがいる一方で、執拗なバッシングも受けている。理由は「女性が、裸の女性を描いているから」。女性の裸は、たとえそれがアートだったとしてもタブーであり、ましてやそれをファシキのような若い女性が描くというのは「品のない」「恥ずべき行為」と批判の対象になるのだという。「私、自分でも驚くほど嫌われているんですよ」。ネット上で誹謗中傷メールを受け取るのは日常茶飯事だと明かす。

女性が裸の女性を描くことを「ファシィキする」と、彼女の名前が動詞のように使われる現象までモロッコでは起きていると言う。そのくらい大きな影響力を持ってしまったことに、彼女は複雑な表情を浮かべる。

拠点を海外に移すことは考えていないのだろうか。そう聞くと、「アーティストでもエンジニアとしてでもビザを取ろうと思えば取れるが、私はこれまで海外に行くチャンスもあったし恵まれてきた。なので、そのあたえられた恵みを、生まれ育ったモロッコ社会に還元する責任があると思う」と、答えた。ひょっとしてイスラム教の喜捨の精神が関係しているのかとも思ったが「16歳の頃から無神論者です」と、彼女は言う。

社会変革のために「アーティストになった」

ファシィキは、6人兄妹の末っ子、一人娘として、イスラム教徒の保守的な両親のもとで育った。高校生の頃に「エンジニアになる」と決め、大学進学のために田舎町から都会であるカサブランカへと飛び出した。女の子はこうあるべきという「しがらみから解放されて、生きやすい生活が待っていると思っていた」が、現実はそうではなかった、と振り返る。

男性が多いエンジニアの世界では「女のくせに」と難癖をつけられ、街では女であるがためにハラスメントに合う。タクシーの運転手からの性的ハラスメントから、バッグのひったくり被害まで——、嫌な想いを何度もした。「それは自分だけではない。多くの女性が日々危険と隣り合わせで生活している」。そんな現実に、言いようのない絶望と怒りを感じた二十歳の頃、彼女の中で何かが弾けた。

それまで描き貯めてきた、ほとんど誰にも見せたことのない、自分のためのセラピーとして描いてきたイラストや風刺画を、彼女はフェイスブック上で不特定多数の人に向けて公開することを決めた。それは、彼女が社会にはびこる女性差別や蔑視に対して「声をあげる」と決意した瞬間でもあった。

声をあげるのに風刺画を選んだのは「文字で伝えるよりも社会的インパクトが大きいから。文字が読めない人にも伝わるので」。モロッコの識字率は近年かなり改善されたものの(18年の調査によると73.75%)、地方の貧困層には十分な読み書きができない人が少なくないそうだ。

彼女は作品の中で、自身を含むモロッコ人女性たちに、モロッコ人のルーツであるアマーズィーグ(ベルベル人)の「女神」を投影することが多いと話す。幼い頃から、強くて美しい「女神」の存在に惹かれてきた。

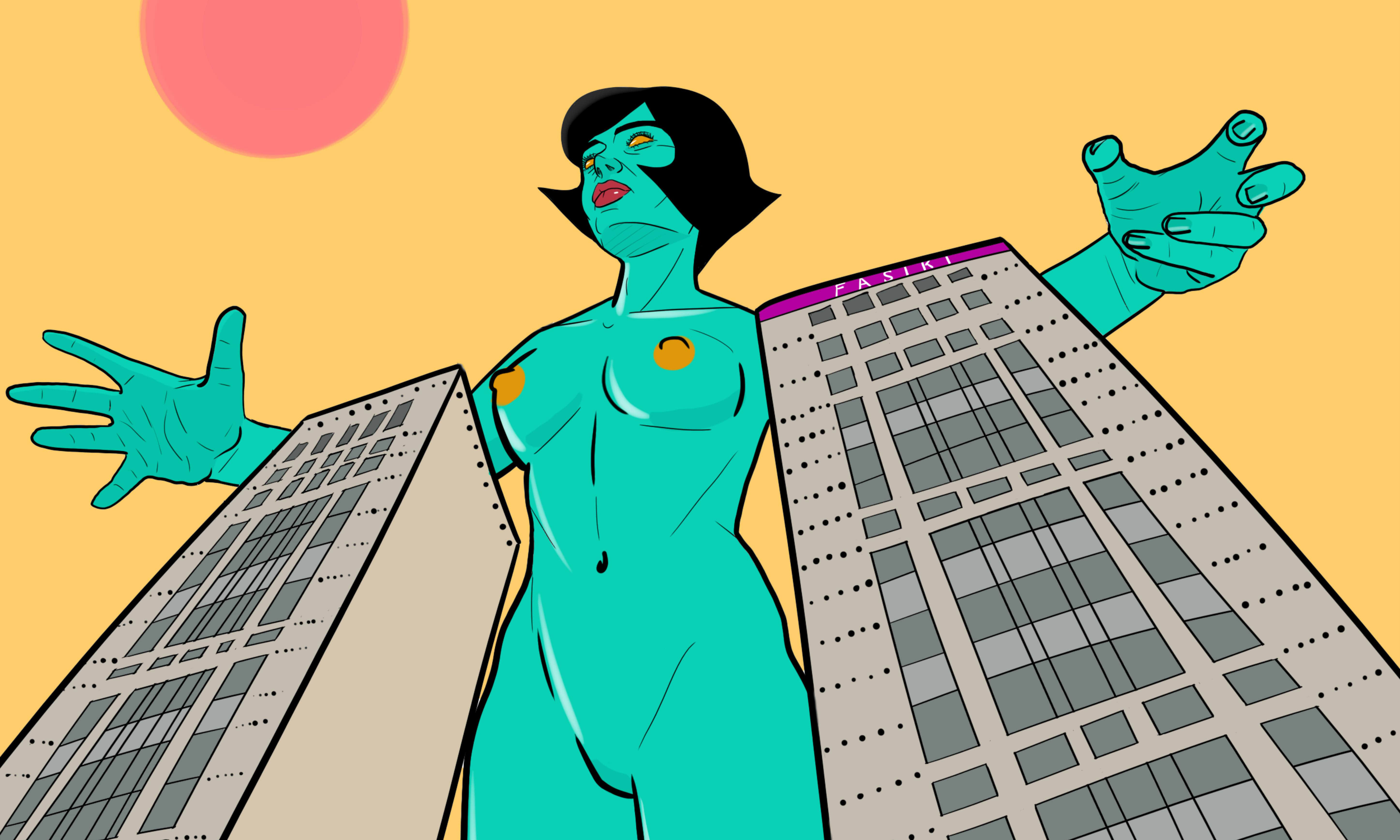

作品の中の女性たちの肌の色が青や緑であることが多いのもまた、青・緑・黄色の三色による「アマーズィーグ・フラッグ(旗)に由来する」のだと言う。「アラブ人に侵略される前は、女性も自由だった」。旗に込められた「フリー・ピープル」の意味と女性の解放を作品の中で掛け合わせているのだそうだ。

前述の通り、彼女の作品は海外では評価されているのだが、モロッコでは裸であることが検閲に引っかかり、保守的な美術評論家たちから「恥ずべきものだ」と批判されている。国内のメディアも「問題に巻き込まれたくない」と、彼女の作品の掲載に消極的だと言う。

それでも作風を曲げないのは、女性の裸を性的なものとしてタブー視するのが間違っており、「ノーマライズ化されるべきだ」と考えているからに他ならない。女性の裸を、たとえアートだとしても、性的にしか見ることができないのだとしたら、それはその人たちの問題であり、女性の問題ではない。その人たちが女性の身体を性的なモノではなく、尊厳を持った人間の姿だと理解できれば、自ずと「女性に対する暴力も減っていくはず」。だからこそ、彼女は「タブー視」という形で問題に蓋をしたままにするのを許さない。アートピースとして、人の姿として受け入れられるまで、彼女は描き続ける。

6年前に比べれば理解のあるメディアも増えたそうだが、それでも「誰かの許可をもらわずとも、自分が発信したいものを好きなだけ発信できるソーシャルメディアというツールには、大きな自由を感じている」と語る。その自由は同時に、彼女に無数の賛否をもたらし続けるとうことでもあるのだが。

「フェミニスト」「平等主義者」もうラベルは何でもいい

「モロッコではいまも、女性が踊りや歌、芸術といった『芸』でお金を稼いだり、注目を集めることに偏見を持っている人が少なくない」と話す。

アーティストで、フェミニストで、アクティビストである彼女には、「シューマ(恥さらし)」という辛辣な言葉が飛ぶ。「私の両親も、私がエンジニアを辞めてアーティストになったことに、当初は大反対でした」

6年間のアーティスト活動の中で、彼女は「フェミニスト」を公言していた時期もあったが、ここ数年は、「フェミニスト」よりも「ジェンダー・デモクラシー・アクティビスト」や「平等主義者(Equalist)」という言葉を選んできた。その理由は複数あるそうだが、イスラム社会のフェミニストの一部から「女性の裸を描くことはフェミニズムじゃない」と批判されたことも一因だと言う。その一方で、フェミニストという言葉を避ければ、今度は「それはジェンダー問題を避けるのと同義だ」という声も聞こえてきた。

紆余曲折を経て、「もう、ラベルにこだわりはない」というのが、いまの彼女の心情だそうだ。「結局、どのラベルを貼っても私が伝えたいメッセージは同じだから」

彼女が伝えたいメッセージ。それは「平和と隣人愛、そして、他者をあるがままに尊重する」という人権尊重のメッセージだ。

「アートは犯罪じゃない。平和のためのツールです」と、彼女は言う。実際、彼女は社会風刺画やタブーとされる裸の女性を描いているとはいえ、描いているのはあくまでも自身や他の女性たちのポートレイトであり、作品の中で特定の政治家や男性を皮肉ったり、貶めたりしたことはない。権力による規制にアートで疑問を投げかけてはいるが、「私は誰も攻撃していない」。「ひとりでも多くの人に男女平等の大切さを、アートという人間的なやり方で伝えようとしている」に過ぎないのだ。

海外製の「ムーブメント」をそのまま輸入しない

ファシキは、人権やフェミニズムにおける海外のムーブメントを、そっくりそのまま自分の国に広めて根付かせようとは考えていない。「性と身体の解放は、海外で発明されたものではありません。人間が生まれながらに必要とするものであり、どの国においても守られるべき基本的な人権です」。当然ながら、国の歴史が異なれば、自ずと文化も異なり、その担い手である国民の価値観や行動規範も違ってくる。ムーブメントを根付かせるためには、現地の人たちが主体的に動くようになるのが重要で、そのためには草の根活動が欠かせない。

モロッコの女性が十分に解放されていないのは、「政治のせいでも、宗教のせいでもない。教育のせいです」と言い、近年は前述のグラフィック・ノベル『シューマ』をはじめ、自国の教育のための活動に力をいれる。カサブランカで月に一回で開催していたイベント(現在、コロナ禍で休止中)では、アートに触れる機会のない低所得者地区の少女たちを集め、絵画に限らず、無料でソフトウェアの使い方や動画や写真の撮り方などを教えていた。

また、同世代のアーティストやジャーナリストの中には、彼女と志を同じくする者も少なくないという。特に『シューマ』出版後は「若者だけでなく40−50代の親世代も、私の活動をサポートしてくれるようになった」そうで、ここ数年は、コミュニティと呼べるものもできてきた。今後は、企業や地域団体にも協力を募り「より大きな教育改革に着手していく予定です」。

その昔、アマーズィーグの女神は死と豊饒を司る、尊敬を集める存在だった。侵略者との戦いでは最前線に立つほどの強さも携えていたという。ファシィキはそんな「女神」に憧れ、幼い頃からその姿を自身に重ねて描いてきたと話す。幼い頃の彼女はいつか自分がそうなることを知っていたのだろうか。それとも、彼女は無意識のうちに自身に暗示をかけてしまったのか——。決して媚びない、次世代の女神。彼女の屈せぬ姿を見ていると、つい、そんなことを考えてしまう。

Interview with Zainab Fasiki

Photos via Zainab Fasiki

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine