CGや実写よりも、なぜかリアルスティック。人形とカメラを使って手作業で制作される「ストップモーション・アニメーション」は、人間の持っているもの悲しさや、わびしさを引き立たせるのに向いている?

数々のリアリスティックなストップモーション作品を制作し、ウォルトディズニー賞などの国際的な賞を70以上も受賞。2018年には米国のストップアニメーション映画『犬ヶ島』の制作にも携わったスウェーデン人ディレクター、Anna Mantzarisと考える「ストップモーション・アニメーション」だからこそできる表現について。

ストップモーションとリアリスティックは相性がいい

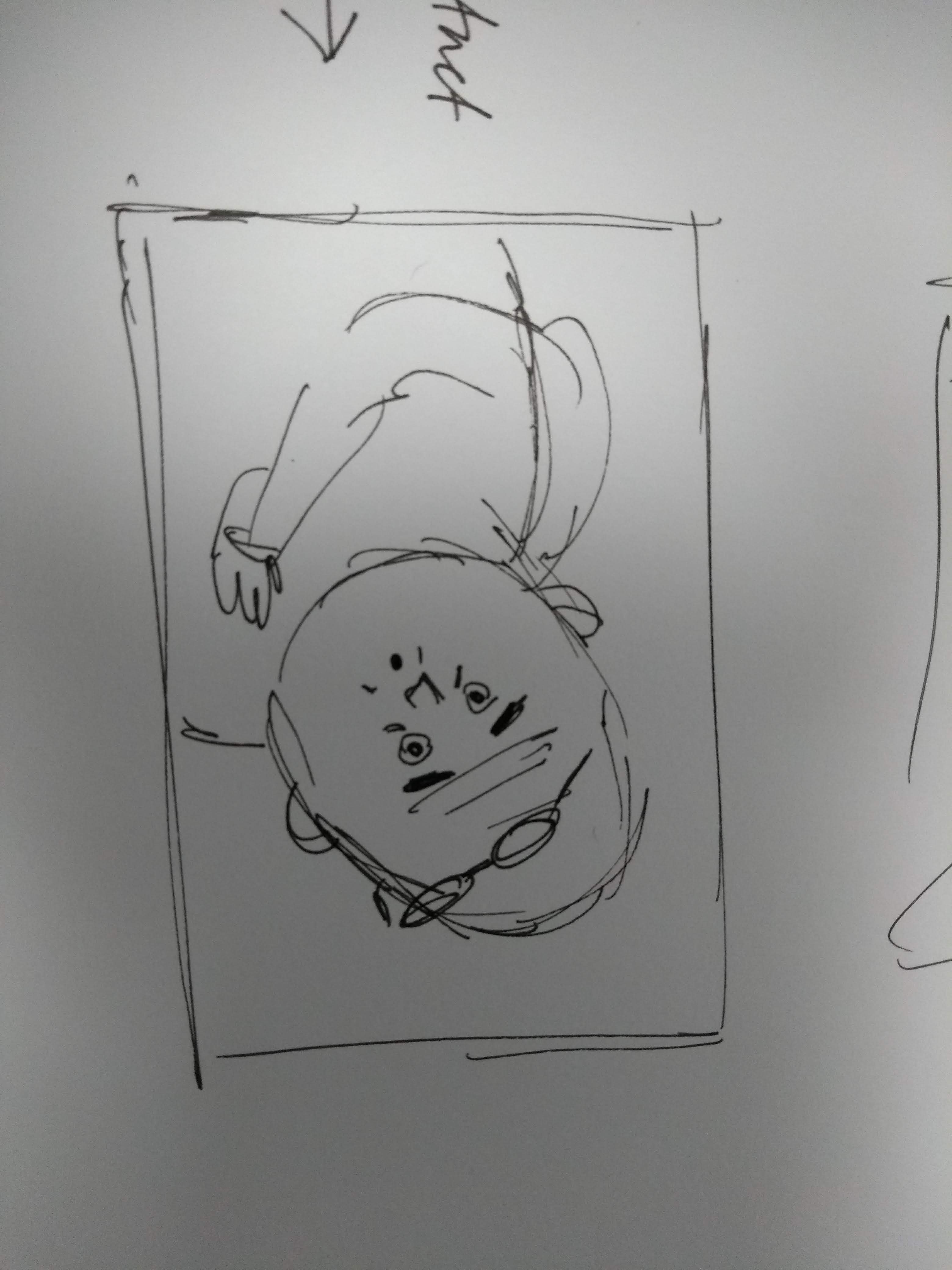

そしてなによりストップモーションアニメの大きな特徴は、大人向けのダークな作品が比較的多いという事だ。CGや手描きアニメ作品の多くは、恋愛、冒険、友情、スポーツ、ファンタジーといった内容で全世代が楽しめる明るいアニメが多い。それに比べて、ストップモーション ・アニメは現実、日常、社会、ホラーといった内容のものが多く、それらの作品の多くは「リアリスティック」、「ダーク」、「シュール」という形容が似合う。例えば、以下にあげた作品も先述のストップモーションの特徴に当てはまるのではないだろうか。

・『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス(1993年)』。死者の世界を生きるガイコツ男、ジャックのクリスマスとの出会いと冒険を描いたストーリー。ティム・バートン原作。

・『アノマリサ(2015年)』。幸せな家族やキャリアに恵まれるも、そんな生活に退屈する中年男性マイケルの新しい出会いを描いたストーリー。R15指定でセックスシーンもあり。

・『ぼくの名前はズッキーニ(2016年)』。アルコール中毒の母親を誤って殺害してしまった少年、ズッキーニが孤児院で自分の居場所を探すストーリー。

・『犬ヶ島(2018年)』。舞台は未来の日本、メガ崎市。「犬インフルエンザ」が流行し、ゴミ処理場となっている島「犬ヶ島」に隔離された愛犬を探しに出た少年、小林アタリの冒険とメガ崎市の政治問題を描いたストーリー。

特に、インディペンデントで制作されるストップモーション映画作品では、よりリアリスティックさが増している。大衆向けに制作された映画とは大きく異なり、日常の一コマを切り取ったようなニッチな作品が多い。ロンドン在住のスウェーデン人アニメーション・ディレクター、Anna Mantzaris(アナ・マンツァリス)も現実社会を投影させたリアリスティックなストップモーション・アニメを制作をする作り手のひとりだ。

学生時代にはウォルトディズニー賞(2013年)やオタワ国際アニメーションフェスティバルの優秀卒業作品賞、ヨーロッパアニメーション賞(2018年)を受賞したり、国際アニメーション映画祭の国際審査員を務めたり。国際的な賞の受賞数は70以上だ。2018年に上映された米国のストップモーション映画『犬ヶ島(Isle of Dogs)』の制作にも携わった。

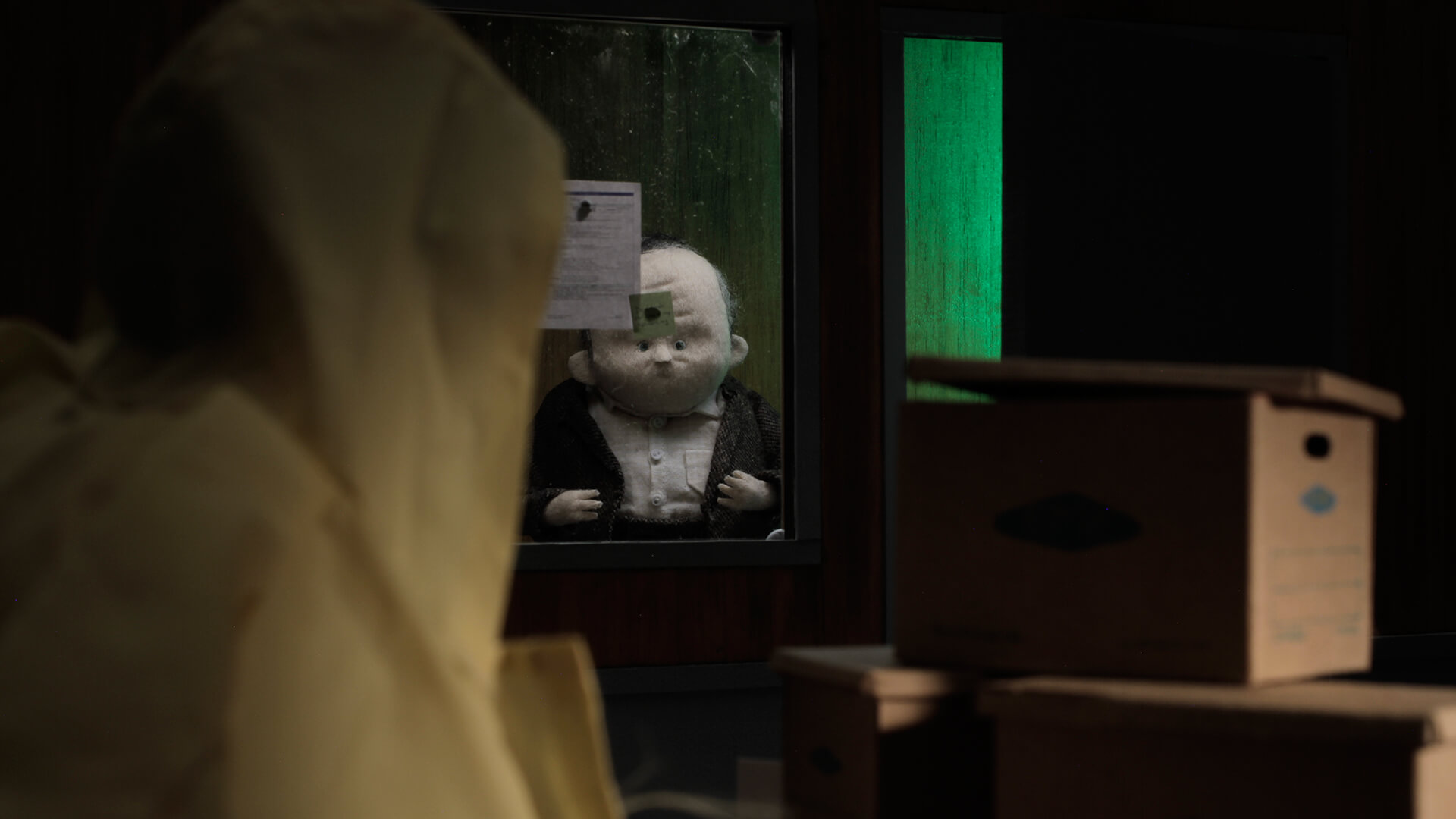

社交不安症の男性の葛藤をイマジナリーフレンド(妄想上の友だち)が手助けするという様子を描いた短編映画『But Milk is Important(バット・ミルク・イズ・インポータント)』、大人が正気を失う瞬間を集めた短編映画『Enough(イナフ)』、ひき逃げしてしまった女性の罪悪感と葛藤を描いた短編映画『Good Intentions(グッド・インテンションズ)』などの作品をこれまでに手がけてきた。「人の振る舞いや社会性(大多数に溶け込もうとする人間の傾向)が私の最大のインスピレーション。人の人間じみた感情や行動にすごく興味があるんだ」とアナは話す。

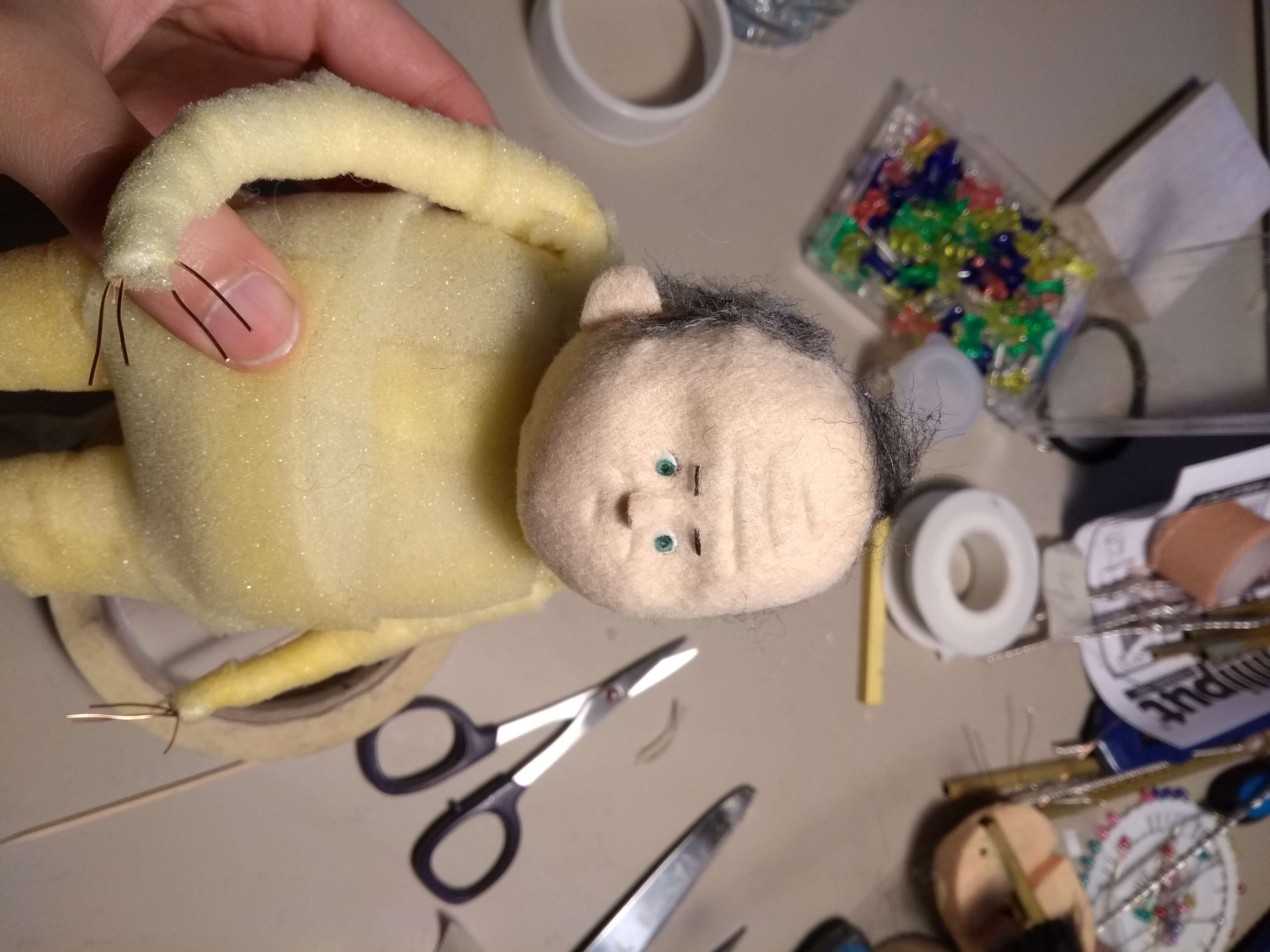

彼女の作品で使用されるキャラクターの多くは毛糸でできており、優しい印象がある。それに、どのキャラクターも丸みを帯びていて、可愛らしい。しかし、映画の内容はというと「社会からのプレッシャー」や「精神的な葛藤」など。シリアスで重めのトピックを扱う。このビジュアルと内容のギャップにはハッとさせられる。

シリアスとコミカルの微妙なバランス

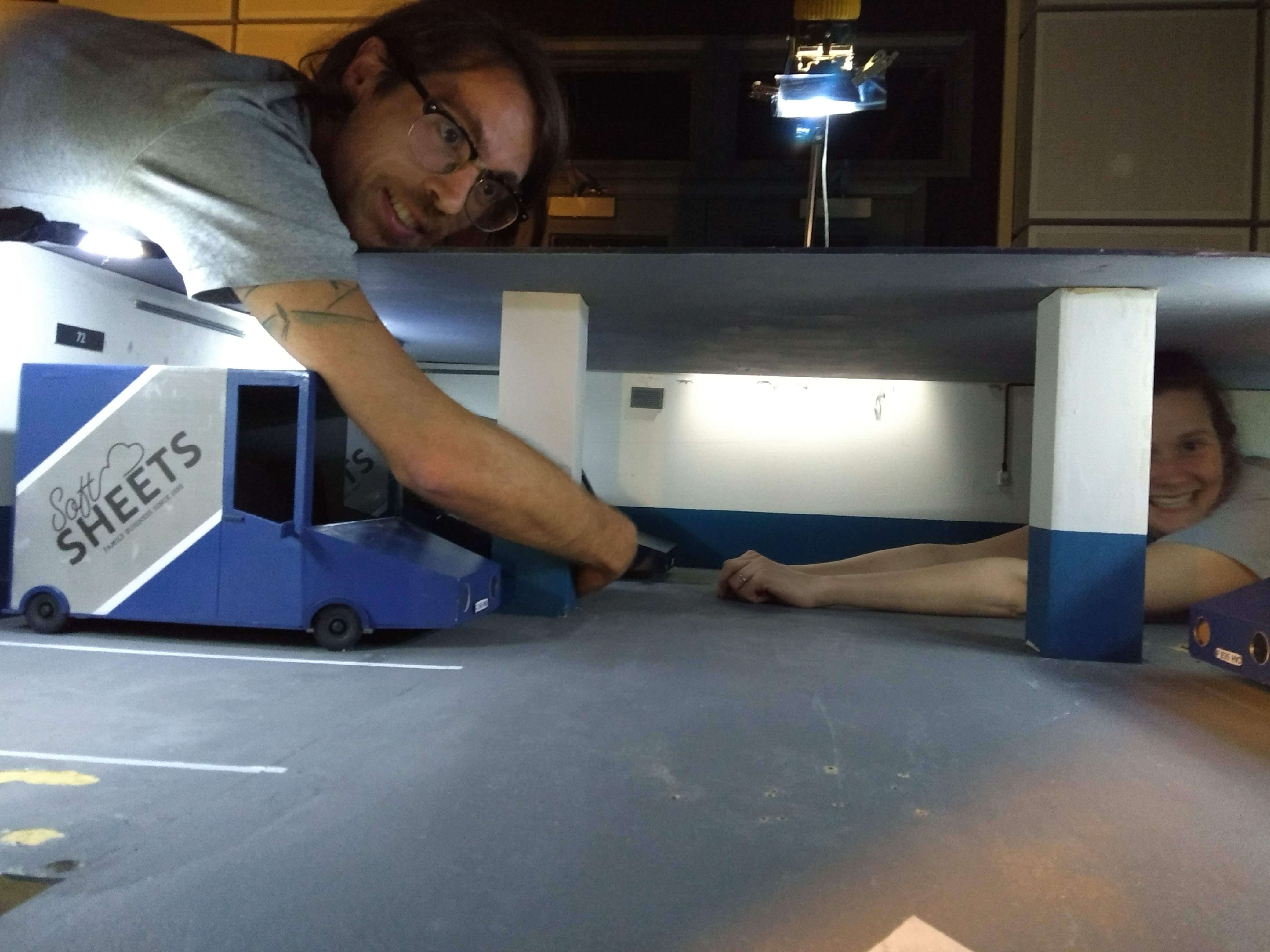

これまでアナが制作してきたストップモーション映画の多くは、かなりシリアスでリアリスティックなトピックを扱っている。もし、これが実写だったらどうなるのだろう。もしかしたらイタリア映画のような現実の残酷さが引き立つ作品になっているかもしれない。しかし、キャラクターやセットが可愛いらしいからか、もしくは、ストップモーションならではのカクカクした愛嬌ある動きがあるからか、非常に見やすい。そこがまたストップモーションの面白いところだ。

「人間をそのままコピーするのではなく、人間の人間らしい部分を描くようにしているんだ。キャラクターはシンプルであればあるほどいい。その分、人間性を誇張した演技ができるができるようになるからね。もしこれが実写だったとしたら、奇妙だったり、暴力的だったり、下品だったりするようなことも、人形を使えばどんな内容のものも柔らかい印象にできる」。

確かに、ストップモーションの心理描写はかなりリアルであると同時に、柔らかい印象がある。そういった面でもシリアスとコミカルのバランスが良く、やるせなさ、わびしさ、空虚感などの人間の些細な心理描写を描いても暗くなりすぎない。

2018年にアナが手掛けた短編映画『Enough(イナフ)』では、それぞれの人間の日常が張り裂けてしまう瞬間、限界に達して「こうしてやりたい、こうしちゃいたい」という頭の中に描いていたものを、実際にやってしまう瞬間が描かれている。例えば、「会議が煮詰まり思わず大声で叫び出してしまった瞬間」、「バスで大声で電話している人に苛立ち、後ろからビンタしてしまった瞬間」、「やるせなくなり、火のついたコンロに手を置いてしまった瞬間」、「パソコンがうまく起動せず、窓の外へ投げてしまった瞬間」など。「バカみたいな発想だけれども、それが本当に人々が感じていることなんじゃないかなとかってよく考えるんだ」とアナ。

ENOUGH from Anna Mantzaris on Vimeo.

「少し前にロンドンに引っ越してからは、よく満員電車を経験するようになった。満員電車の乗客は、いつもみんなどことなくイライラしている様子。それで、各々が本当はなにを考えているのかが気になりはじめたんだ。社会人としての常識とか、そういうフィルターがなかったら人はどんな行動をするのかを(ストップモーションで)やってみたかったんだ」。

これもまた、視覚的表現がリアルすぎないストップモーションだからこそできる、人間らしさの表現の形。実写やCGではモキュメンタル的(嘘くさい)になってしまう、もしくは辛く見ていられない事柄の表現も可能にする。完璧すぎないからこそ、そして綺麗に表現し切らないからこそ、よりリアルに見える。

キャラクターの詳細はあえて公表しない、セリフもなし

2013年に制作された、アナの初めての短編映画『But Milk is Important(バット・ミルク・イズ・インポータント)』。外の世界に出て人と関わることに大きな恐怖心を抱いている社交不安症の主人公。食料品の調達も父親(?)に頼んでいる。ある日、父親が倒れてしまい自立しなければならない状況に置かれてしまった主人公は、イマジナリーフレンド(妄想上の友だち)に惑わされながらも少しずつ前進するストーリーだ。

これもまた抱きつきたくなるような白くて、フワフワのキャラクターがイマジナリーフレンドとして登場するにも関わらず、主人公は社交不安症というシリアスなトピックを扱う。「どんな大人も、心のなかには子どもっぽい部分がある。子どものように困惑したり、人に頼ったり。大人のそういう部分を描きたいんだ」。子どもの自然で素直な感情より、大人の複雑で繊細な感情に「人間らしさ」の魅力を感じるというアナ。

But Milk Is Important from Eirik gb on Vimeo.

また、2019年に制作されたスリラー短編映画『Good Intentions(グッド・インテンションズ)』もとても斬新。ひき逃げをしてしまった女性の罪悪感と恐怖を映し出している。長めの間の取り方、スリリングな音の付け方は、とても緊張感を感じさせられる作品だ。毛糸でできた可愛らしいキャラクターで、スリラー作品を制作するという発想がシュールで面白い。

「不気味なスリラー作品を可愛いキャラクターで手がけてみたかったの。人ってさ、トラウマになるような出来事が起こったら、頭のなかでそのことばかり考えてしまったりすることってあるよね」とアナ。この作品ではとてもアブストラクトに主人公の心理が描かれる。例えば、「薄暗い部屋で、ひとり無心でひたすらお菓子を口に運ぶ女性」、「犬に吠えられて、少し後ずさりしたり」。

アナが手掛ける映画の多くは、では、セリフはほとどなく、キャラクターが抱えている背景など、ストーリーも最小限に抑えられている。『But Milk is Important』では、主人公の男性については「社交不安症。アパートの一室で細々と一人暮らしをしている」という最低限の情報しか読み取れない。『Good Intentions』でも、主人公の女性がどこに向かっていたのか、何をしている人なのかは一切明らかにならない。

Good Intentions from Anna Mantzaris on Vimeo.

「人々の生活の一部を垣間見ている感覚で観て欲しい。どう感じるか、想像するかは見る側の自由。例えば、このキャラクターの“怒り”の感情はどこからきているのか。それって別に私たちが説明しなくてもいいことなんじゃないかなと思うんだ。きっとキャラクターと似たような感情を、見る側もどこかで持ち合わせているはず。彼のこの“怒り”は仕事からきているのかなとか、そういう風に自分の都合がいいように解釈してもいい。自分のものにして欲しいんだ」。“伝えすぎない”ということもストップモーション作品のひとつの技であり、特徴なのではないだろうか。

手描きアニメやCGアニメを制作してみたが、アナにはストップモーションの表現方法が一番しっくりくるという。「魂の宿っていないマテリアルも、カメラを通せばまるで生きているかのように見える。コンピューターでの作業よりも、私は手作業での制作に魅力を感じるんだ」。どんどんクオリティーが高くなっていくCGや他のアニメ技法にはない、また違うアプローチでいまも昔を観る人を驚かせるストップモーション。

取材の最後にアナはこう語った。「これからも絶対にストップモーション・アニメを続けていく。そして、きっと、これからもシュールに“人間らしさ”についての作品を制作するんだろうと思うよ。実は、長編映画にも挑戦したいと思っているんだ」。

Interview with Anna Mantzaris

—————

Images via Anna Mantzaris

Text by Ayano Mori

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine