画家ジェームズ・ニウスの筆先には、点で描かれた「葉」がある。少々ズームアウトすると、そこには葉が生い茂る「木」、そして木々の周りに真っ白な「雪」がみえる。キャンバスいっぱいにまでズームアウトすると、雪におおわれた山がある。“雪世界のミケランジェロ”の異名をとる画家が数ミリ単位で描いているのは「スキーマップ」だ。

スキー山を“手描きで”描きおこすアーティスト

「石を投げれば弁護士にあたる」ではないが、絵の具を投げれば画家にあたるんじゃないかというほど、この世に大勢「画家」はいる。そのなかでも法廷画家や宮廷画家と並んで専門的で特殊な画家が、“ゲレンデ画家”だ。

彼ら(ここではスキーマップ・アーティストと呼ぶ)はスキーリゾートを顧客に、スキー場(ゲレンデ)を描く。が、ただ雪山を描くだけではない。スキー“マップ”・アーティストというからには、「地図製作者」でもあるのだ。スキー場にある山々とスキーのために用意された小道や斜面(トレイル)を忠実に手描き、スキーヤーたちにゲレンデの道案内をする。

冒頭の画家、ジェームズ・ニウス(72)はその道30年の現役スキーマップ・アーティストだ。これまで手がけてきたスキー場は、コロラドの“スキーの聖地”・アスペンハイランズやカリフォルニアの“冬の高級リゾート”・スコーバレー、モンタナの“世界初国立公園に隣接したスキー場”・ビッグスカイなど、米国内屈指のスキーリゾートの数々。国内だけに止まらず、ヨーロッパ諸国や南米地域、中国や日本、ニュージーランド、セルビアなどのスキーリゾートも描き、その数は200にも及ぶ。ちなみに日本のスキー場では、栃木県の「マウントジーンズ那須」と新潟県の「当間高原リゾート」を手がけている。

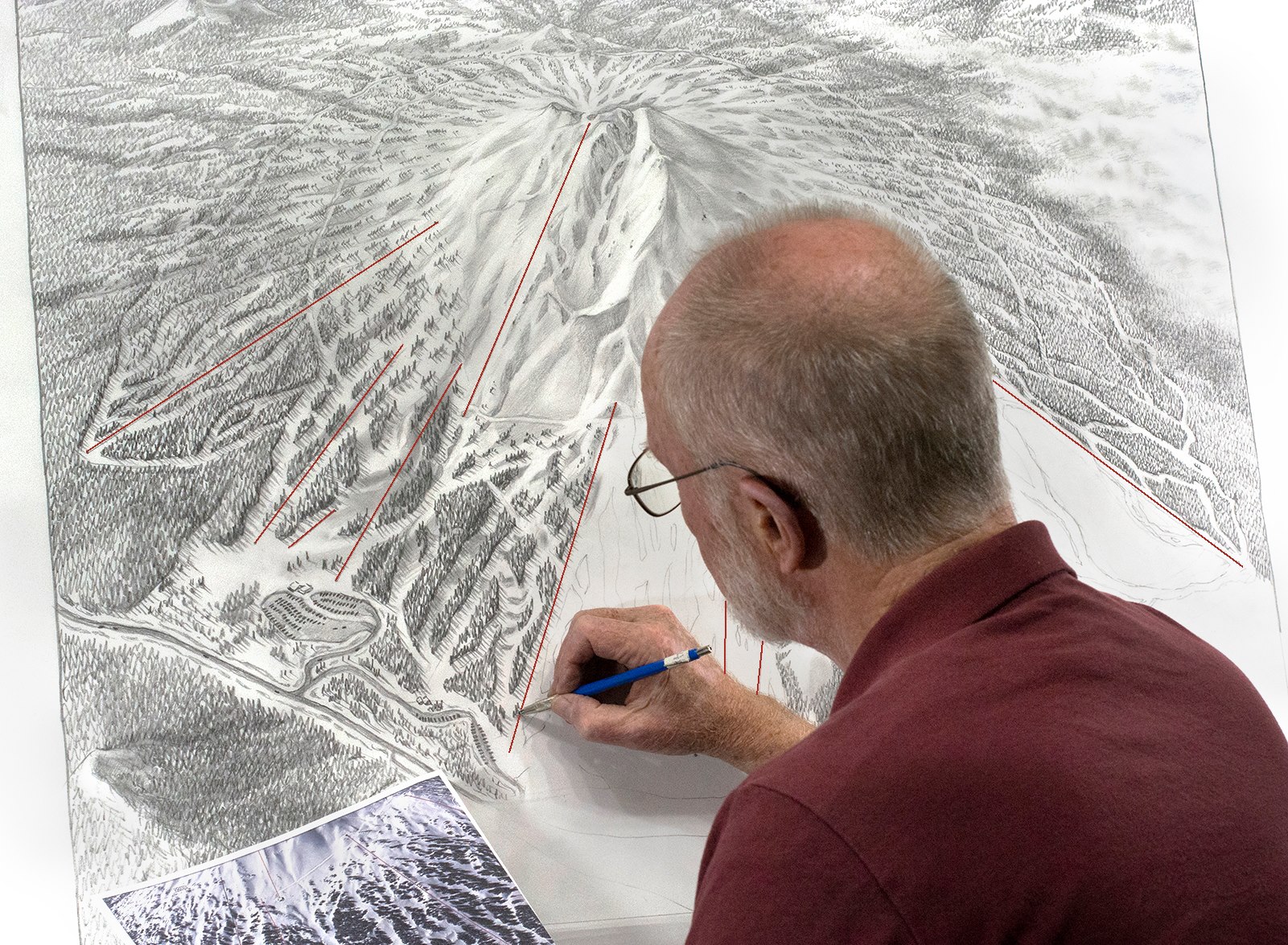

現代のスキーマップは、 イラストレーターや3Dレンダリングなどコンピューターソフトや最新テクノロジーでデジタル生成されることがほとんどだが、ニウスは頑なに手描きに固執する。いまもスキーリゾートから仕事が次々と舞い込むという彼は、自身のスキーマップ作品を集約した画集をつくるべく、昨冬にキックスターターで資金集めを開始し晴れて成功した。出版を控え、毎日大忙しだという画家ニウスに「数ミリ単位で山を描き起こす」画家の仕事について取材した。

スキーマップ・アーティスト、ジェームズ・ニウス。

HEAPS(以下、H):キックスターターのプロジェクト、成功おめでとうございます。もうすぐ出版ですか。

ジェームズ・ニウス(以下、J):ありがとう。いまは(本の)デザイン段階に入っている。もう少ししたら印刷の準備が整うよ。

H:30年かけて描いてきた200のスキー山が1冊に、スキーマップ・アーティストとしての集大成です。さて本日はスキーマップの制作裏を細かく聞きたいのですが、まずは「スキーマップ・アーティスト」についてもう少し知りたい。スキーマップ産業はいつからあるのですか。

J:米国では、1960、70年代にハル・シェルトンという画家がスキーマップを描いたのがはじまりだと思う。80年代にはいるとビル・ブラウンがスキーマップ・アーティストとして名を馳せ、そのあとビルの弟子だったわたしがその道を引き継いだ。

H:半世紀かけて、代表的なアーティストが3人しかいない。スキーマップを描く画家は珍しい?

J:あまりいないね。スキーマップ製作は小さな業界なんだ。新しく参入するのは難しいと思う。だからこそ、スキーマップ・アーティストとして確立し、マップを描き続けるようになったらそのマップは長く使ってもらえるという利点があるね。30年前に描いた私のマップがまだ現役で使われていたりする。

H:狭くて濃い業界。スキーマップアーティストになるために、特別な資格などは必要なのですか。

J:ない。いまはGPSやグーグルアースを駆使する時代だから、みんな地図製作と聞くと「理系の知識がないと不可能だ」という概念があるけど、それは本当ではない。必要なのは、山を視覚化できる腕のあるアーティストであること。

H:あなたは先代のビル・ブラウンに弟子入りし、1988年からスキーマップを描いています。なぜ地図製作者でもなく、風景画家でもなく「スキーマップ・アーティスト」になろうと思ったのでしょう。

J:もともとフリーランスのペインター/グラフィックデザイナーをしていたんだが、まあスキーマップが好きでね。コロラド州出身ということも手伝っているんじゃないかな(コロラドは世界有数のスキーリゾートが密集している)。いつもスキー山を眺めていたし、とてもかっこいいと思っていた。たとえば飛行機が山の上空を通過するとき、窓の外をカメラ片手にのぞいている乗客がいるとする。彼はきっと、わたしだろう。

H:スキー山の情景がとにかく好きなのですね。雄大なスキー山を、山の表面を駆け巡るトレイルとともに細く記し、マップにするのがあなたの仕事。スキーリゾートから依頼があったら、まず何からはじめますか。

J:手はじめに、これから描くスキー山をグーグルアースで見てみる。どんな山かをだいたい把握し、これからどうやって描こうかアイデアを巡らす。

H:自らセスナに乗りこんで、山の全景を空撮することもあるらしいですね。

J:スケッチを描くには空中写真が必要だ。セスナに乗る予算がないときは、スキーリゾートが持っている空中写真をもらったりする。グーグルアースのイメージだけだと、狭く深みのある峡谷が見えなかったり、峡谷が丸みを帯びていたり、山頂がどんな形をしているのかが不明瞭なんだ。それに木々だって、落葉樹なのか針葉樹なのか判別できない。空中写真はこれらの詳細を知るため、そして山を多角的に捉えるために必要になるんだ。

H:空撮のときの話をもっと聞きたい。どのような写真を何枚くらい撮りますか。撮るコツなんかは?

J:まずは山頂から1500フィート(約457メートル)上から、スキーエリア全景を撮る。真上からきちんと撮ることも忘れずに。よくありがちなのが、スキーエリアを水平に見渡して撮って「いいショットだ」と満足してしまうこと。これでは木々でトレイルが見えなくなってしまう。だから山をてっぺんから見ることも大事だ。

そしてそのあとは、500フィート(約152メートル)まで高度を下げつつ山頂付近に近づき、横位置で撮影。山々の後ろや周囲にある景色も含めて。最後は、もっと山に近い距離から小さな山々なども含めた詳細な景色を撮影する。中くらいの山なら、100から200ショットくらいをおさえるかな。ニコンのカメラでね。

H:空撮中に、マップの下描きが頭に浮かんだりするものなのですか。

J:特定の角度を見つけて「これがマップで見せたい角度だ!」と直感するときもある。

H:空撮中の思い出深いエピソードなどを教えてほしい。何かありますかね。

J:あれはカナダのモントリオールでだったかなぁ。とにかく天気が最悪でね。あと1週間は悪天候が続くという。でも1週間以上も待っている時間はなかったから、セスナに乗り込んだんだ。その日は極寒で、セスナは揺れに揺れる。寒さのあまり、セスナの窓の内側には霜がびっちりついてしまったんだ。その霜を手持ちのクレジットカードでこすり落として撮影したのを覚えているね。あとは、もう少しで山に接触してしまうくらいんじゃないかというくらいまでセスナが山に接近したことがあった。セスナから飛び降りていまにもスキーできちゃうくらいの距離だったんだ!

「空から描き、細かい部分を仕上げていく。木が難儀なんだ」

H:100枚から200枚の空中写真を撮り、地上に戻ってきたあとは何をするのでしょう。

J:スタジオに戻って、パソコンに写真を取り込み、レファレンスとなる写真を選びプリントアウトするんだ。レファレンス用の写真は、2、3枚の決め打ちのときもあるし、1つ以上の角度がある場合は20枚くらい用意することもある。鉛筆でスケッチをし、違う角度のパターンを数枚スキーリゾートに送る。向こう側が角度を選んだら、縦横30×40インチ(76×101センチ)のキャンバスにスケッチ。スケッチを仕上げるのには1週間かかる。

H:そこから色をつけていくと。

J:3週間かけてね。空から描き、(山、木、と)下におりて細かい部分を仕上げていく。木が難儀なんだ。とにかく時間がかかる。

H:数百の木の葉っぱを数ミリ単位で描き続けるとは、気の遠くなるような作業。もういやだな、と投げ出すことがあったり?

J:ははははは。そこまでの集中力を要するというわけではないよ。同じ箇所を描いていて疲れたときは、違う箇所に移動して気分転換。またあとでその箇所に戻ってきたりもする。たとえば、ここの影の部分を1時間やったあとに、そこのハイライト(光が反射し白く写っている部分)を1時間という具合に。

H:私なら最初の1時間で集中力が切れてしまいそう…。地道な作業をコツコツやっていく原動力といいますか、やりがいはどこにあるのでしょう。

J:マップが完成したあとに考えるんだ。自分の描いたマップがこの先長いあいだ、スキーヤーたちに重宝されるんだなと。そこにやりがいがあるよ。

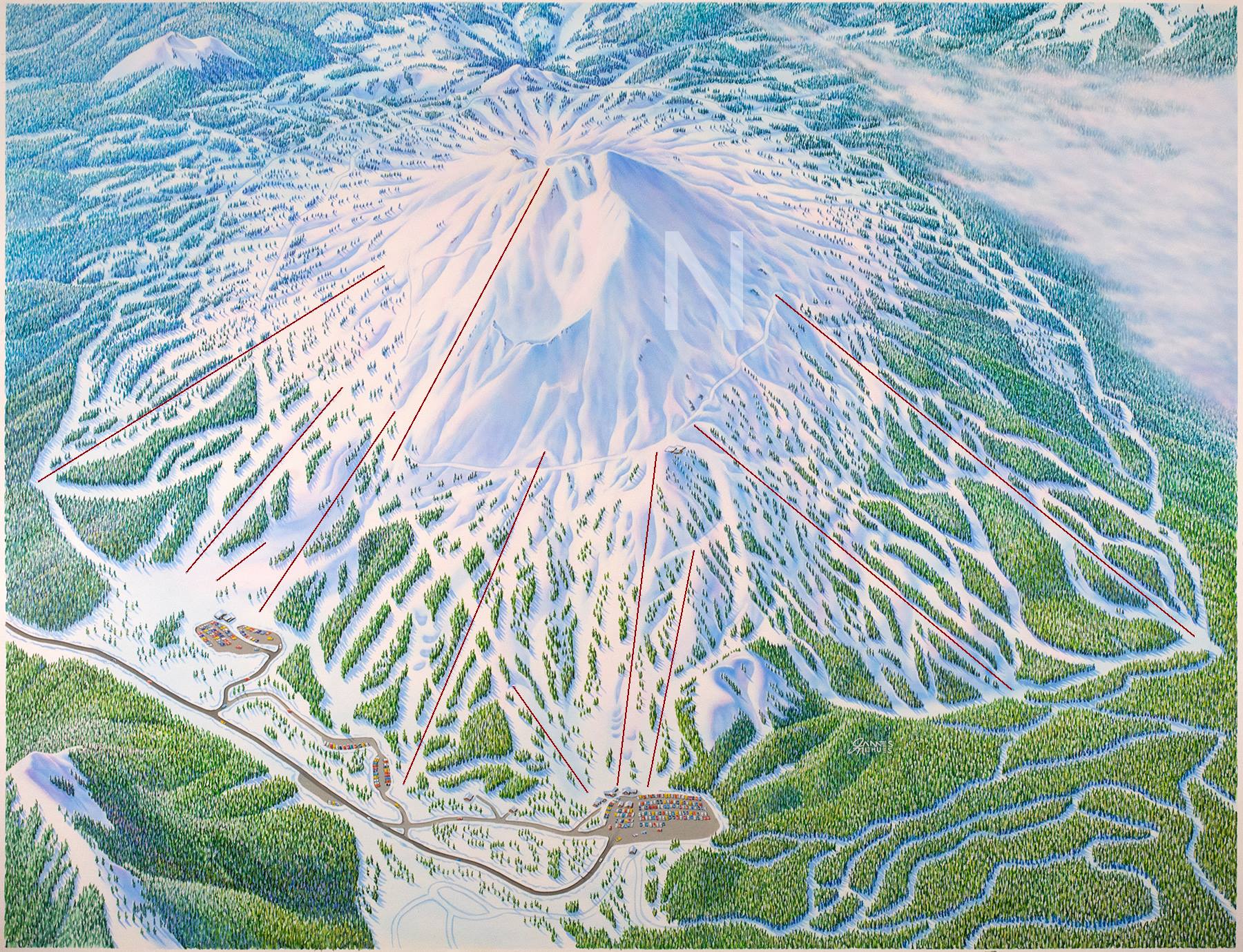

H:あなたの絵の特徴は、見た瞬間に目に飛び込んでくる「空の色」だと思います。底抜けに快晴の水色、朝日が染みるピンク、冬のパリッとした朝に広がる深い青。ファンタジーな雰囲気がありますが、空の色は空中写真が捉えた“現実”、あるいは画家としての“創造”ですか?

J:空中写真では、たいてい空の色はブルーや黒っぽいモノクロ調だから、写真の空の色に忠実ではないんだ。木の色も、夏は青々としているけど、冬はそんなに青々とはしていない。マップを見ている人にわかりやすいように、緑に “脚色”するんだ。

H:ここが先代のスキーマップ・アーティストにはない、あなたのスタイルだったり。

J:恩師のビルからは基本的な色のパレットや配合の仕方を教えてもらったけど、「君の独自のスタイルを見つけなさい」とも助言されていた。でも、結局彼のスタイルに似てしまったんだけどね(笑)。

H:でもそうして、歴代のスキーマップのタッチが引き継がれてきたならいいことだと思います。30年間のマップ製作で、一番骨の折れる山はどこでしたか?

J:いま製作中の山かもしれない。ブリティッシュ・コロンビア(カナダ)のサンピークスという山。トレイルにかかる2台のリフトを、限られた空間のなかで描くのが難しいんだ。

H:入り組んだつくりの山を1枚の絵におさめることに苦労すると?

J:そう。複雑な山のつくりをキャンバス上でおさめるために、トレイルなど描くものを曲げたり縮小・拡大したりと小細工を施さなければならないこともある。だからわたしが描く視点は、科学的な視点ではなく、目の前に広がった風景をうまく視覚化する“想像の視点”なんだ。

H:ということは、一本一本のトレイルは正確に描かれているわけではない…?

J:トレイルの数は正確だ。スキー場に存在するものはすべてマップ上に描かれている。木々も、それらの種類だって忠実だ。ただトレイルの長さなどを正確に測定して描いているわけではない。コツは、スキーヤーがゲレンデで掴む距離の感覚やフィーリングをマップにもたせてあげることだ。

H:いわゆる地図の縮尺の機能はない、ということですね。

J:正確な寸法は気にしない。誰かがメジャーを持ってトレイルの長さを測りに行くわけではないからね。私のスキーマップは、山に抱く“感覚”だ。距離などの数値は正確ではないかもしれないが、スキーヤーの頭のなかではあくまでも正確だ。スキーヤーにはマップを見るだけで山の上を滑る感覚を掴んでもらいたい。

H:山に抱く感覚か…。山の上を滑り実際に向き合う人にしかわからないような感覚ですね。そういえば、あなたはスキーマップ・アーティストになる前、スキーをしたことがなかったと。

J:その通り。スキーをしたことがなくてね。スキーマップ・アーティストの仕事をしながらスキーを習得したんだ。これまでマップを描いてきた山の2割は滑っているよ。

「手描きのスキーマップは、そのスキー場のアイコンになる」

H:最近、お弟子さんがいるそうですね。

J:あぁ。以前はコンピューターでスキーマップを製作していたラド・スミスというアーティストだ。手描きのスキーマップを教えている。

H:やはり、現代のスキーマップ製作の主流はコンピューターか。

J:90年代後半、人間の手よりコンピューターの方がマップをうまく製作できるんじゃないかと、みんなの目は新しいテクノロジーにばかり向いていた。しかし、最近は手描きのスキーマップに再び目を向ける人も多くなっている。

それにスキーマップの重点も変わってきたと思う。昔は、スキー山を滑るという機能性に重きがおかれていたため、正確性に重きがおかれた。もちろんいまのスキーマップにもその役割はあるが、手描きのマップ以外にも、GPSなどテクノロジーがある。地図が個々のスマホにある時代、スキーマップがもつ「スキー体験自体を描いたもの」に回帰していると思うんだ。

H:つまり、昔は手描きのスキーマップ以外にスキーヤーを道案内する地図なかったから、自ずとスキーマップの「地図」としての機能が重んじられていた。でも、いまやみながスマホにGPSを持っている時代、スキーマップの芸術としての価値、そしてそのスキー山を滑るという体験の“一部”であり

“思い出”にもなるということでしょうかね。あなたにとってスキーマップは、地図ですか、それともアートですか。

J:昔は、地図だと思っていたこともあったし、地図でもありアートでもあると思っていた。いまはよりアートのように感じているかな。やはりコンピューターで生成したマップは、どうしてもオフィスのデスクトップでつくられた感じがしてしまう。オフィスで生まれたマップと私の手描きのマップを横に並べてみたら、どっちの山でスキーがしたくなるだろう?

H:スキーヤーの雪山へのロマンを掻き立てる。

J:手描きのスキーマップは、そのスキー場のアイコンになる。そして、スキーヤーたちにとっての“足跡”にもなるんだ。

Interview with James Niehues

All images via James Niehues

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine