黙っていても評価される一方で、埋もれる芸術もある。特に、前例のないジャンルであれば、誰かが拾いあげて良いと言わなければ人の目に触れる機会さえない。

たとえば、ウォーホルが実験映画監督として知られることになったのも、ただひたすら高層ビルに長回しした8時間の実験映画『Empire(エンパイア)』に価値を見出す人間がいたからだ。

50年前、世間一般にはまだ俳優陣がものをいう商業映画しかなかった。新聞の批評欄を賑わせ、群衆が話題にするのはハリウッド映画だけ。個人が撮る低予算の映画など、見向きもされないただの異端だった。

その異端が文化的価値を認められ、後にジム・ジャームッシュやハーモニー・コリンに影響をあたえ、今日のインディペンデント映画というカルチャーになったのは、かの時代に、手持ちのカメラで撮った日常の映像を良いと言い、一人声を枯らし人生をかけて非商業映画の価値を伝え続けた映画監督、ジョナス・メカスがいたからだ。

ジョナス・メカス(Jonas Mekas)

日記映画のジャンルを確立、手持ちカメラでドキュメンタリー大賞

94歳の映画監督、ジョナス・メカスは両手に数え切れないほどの偉業を果たしてきた(当の本人はそれを“偉業”だとはまっぴら思っていない)。その幹となったのが、メインストリームの商業映画にしか見向きしない世の中に、低予算の異質で捉えがたい非商業映画を制作していたこと。

「インディペンデント映画に興味があったとか云々の話でなく。とにかくお金がなかったからあり金で独立(インディペンデント)して撮るしか方法はありませんでした」

1922年東欧・リトアニアの農村に生まれ、ナチスドイツに捕らえられたが強制収容所を生き延び、50年代にニューヨークに漂流。理由もわからないままビデオを撮りたいと借金して16ミリカメラを手に入れ、ブルックリンのリトアニア移民地区の日常を撮りはじめた。

映画『リトアニアへの旅の追憶(Reminiscences of a Journey to Lithuania)』では、母を訪ね里帰りした際にポテトパンケーキを作る母や畑仕事をする家族などこまごました風景を撮り、ガタガタ揺れる画面にホームビデオを覗いているかのような“日記映画”というジャンルを確立した。

またあるときは、友人であったウォーホル、ジョン&ヨーコ、アレン・ギンズバーグの姿を収め、オフブロードウェイの舞台に上がり手持ちカメラで劇を撮った作品はヴェネツィア映画祭ドキュメンタリー大賞を受賞した。「日記をつけるようにビデオをまわす。思ったことや覚えていることをしたためるように、目で見たものを記録します」。これがメカスのインディペンデントだった。

この独立精神こそのちの映画界において、ジム・ジャームッシュやジョン・ウォーターズ、ハーモニー・コリンといった監督に踏襲されることとなる。

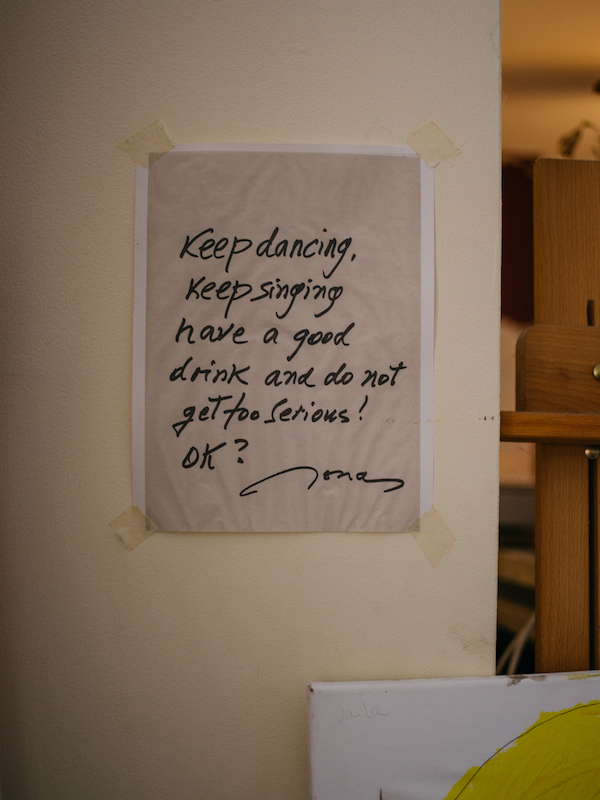

午後の日差しが強い七月のある日、彼の自宅を訪ねた。二匹の猫が自由に歩き回り、コート掛けにはいくつもの帽子が掛かっている。目の覚めるような青いサマージャケットを羽織り出迎えてくれたメカスは、インディペンデント映画に文化的価値を見出してきた半生について語ってくれた。

NYアングラシーンで“非商業映画の伝道師”になる

〜誰にも評価されない映画を愛でた。

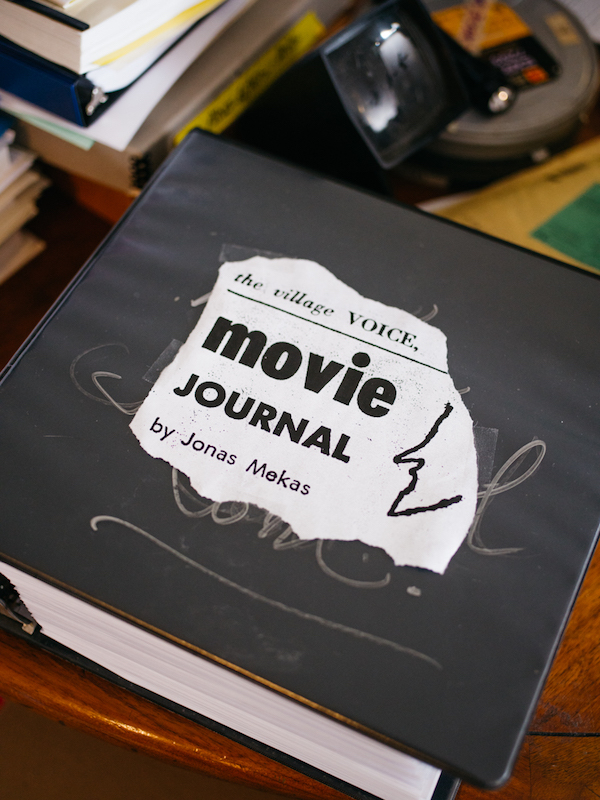

メカスはいい意味で天邪鬼だ。「当時(60年代)、新聞などはこぞってハリウッドの商業映画ばかりを取りあげていました」。だから彼は、誰にも注目されなかった、むしろ奇異の目に晒されていたアバンギャルドな映画、低予算の個人映画などいわゆる非商業的なインディペンデントフィルムを啓蒙しはじめた。その一つが、ニューヨークのカルチャー誌・ヴィレッジボイスで20年間にわたり寄稿した連載『ムービー・ジャーナル』(『メカスの映画日記』として日本語訳書あり)。誰もスポンサーがつかずあり金をかき集めて作られた低予算映画、誰にも紹介されない世界の個人映画を発掘し、なぜその映画が好きなのか、なぜ美しいのかを綴る。批評というよりはインディペンデント映画への情熱を饒舌に述べたのだ。

〜逮捕されてもいいから。埋もれかけたフィルムを映写機にかけた。

「逮捕されることは承知のうえでした。それでも上映しました」。ドラァグクイーンやゲイカルチャーを盛り込んだ『燃え上がる生物(ニューヨークのアングラアーティスト、ジャック・スミス監督)』と、刑務所の看守と囚人の恋愛を描いた『愛の唄(仏ジャン・ジュネ監督)』。60年代当時、上映禁止だったセンセーショナルなアバンギャルド映画をメカスは個人上映し、執行猶予の判決を受けたのだ。

「大勢に見せるわけでもなければ子どもの目に晒すわけでもない。なのに上映禁止なんて間違っている。だから規制なんて無視した」

仲が良かったジョンとヨーコ

さらにメカスは62年に映画作家の協同組合「フィルムメーカーズ・コーペラティブ」、64年にフィルムメーカ一ズ・シネマテークという上映活動会を組織。自分のロフトを団体のオフィスにし前衛映画作家たちを集め、大衆の目に決して晒されることのない映画を日夜上映した。

メカスがかける映写機の前に集まったなかには、サルバドール・ダリ、ロバート・フランク、アンディ・ウォーホルなどの姿もあった。もはやニューヨーク前衛芸術家たちのサロンで、ウォーホルは実験映画に触れ、感化され、自らも作り手になる。かの『エンパイア』や25時間の長作『★★★★(フォー・スターズ)』は、サロンでプレミア上映され高い評価を受けた。

「皆から発せられる大きなエネルギーで充満していました。それにそこはウォーホルにとっての“フィルムスクール”でしたから」。いたずらな目をしたメカスはそう言い笑った。

この上映会を前身とし、メカスは世界の個人映画、前衛映画を保存・上映する映画館「アンソロジー・フィルム・アーカイブ」を設立。インディペンデント映画を大衆に紹介する基盤として、現在でもシネコンで見ることのできない珍しい作品をスクリーンにかけている。

「ときどき自分のことをこう喩えます。プロパガンダ大臣、防衛大臣、大蔵大臣というように」。非商業映画を宣伝し、世間の非難から守り、制作や上映を援助した、ということか。「それに、フィルムメーカーたちのベビーシッターでもあった。創作に迷える繊細な子羊たちを“大丈夫だ、その調子その調子”となだめなければなりませんでしたからね!」

インディペンデント映画はカウンターカルチャーじゃない

「人間はなぜ創作するのか。それは人間が肉体だけで成立してはいないから。魂があり精神がある、思いのほか複雑な生き物なのです」。だから、食べ物以外に“スピリチュアル”を体に取りこむ必要がある。いつの時代にも詩人や哲学者、聖人、吟遊詩人がいるのも「それが理由です」。

その一方でまた、メカスは現実的だ。「日々たくさんのアートが生まれますが、明日には忘れ去られてしまう。非常に強い一瞬、一片で形作られた芸術だけが、後世に残っていきます」。お金の有無に関わらず、平等に与えられる一日一日に、一瞬の美しさを逃さずに見つけられるか。インディペンデント映画とは前衛やアングラなどの言葉で括られたジャンルを指すわけでなく、どんな機材を使ってもどんなに少ない費用で作ったとしても、その意味ある一瞬を、“ひとり立ち(independent)”したスピリットで捉えた映像なのではないか。

かつてのメカスが16mmのボレックスで捉えたモーメントに、メカスがコラムで筆をとった個人映画に、そして映画館で上映した前衛映画に、ジャームッシュやウォーターズやコリンなど無数の監督が薫陶を受けた。そして、彼らからまた新しい監督へと受け継がれていく。メカスという一人の人間から長い日々をかけて、インディペンデント映画=アンダーグラウンドの得体のしれない奇妙から、=文化的価値を持つ芸術へと進化した。

「インディペンデント映画はカウンターカルチャーではない。“プロ”カルチャーです」。非商業映画はなにもメインストリーム文化に反抗(カウンター)していない、むしろ本物の(プロ)カルチャーである。

メカスがものの五秒で言い切ったこの言葉に、どんな小さな映画の存在意義もあまねく認める映画人・メカスの器量がみえた。

Interview with Jonas Mekas

Jonas Mekas

ポケットから出てきたのは超小型カメラ。さらにビデオ日記も定期的にウェブサイトにて更新中だ。

Photos by Omi Tanaka

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine