「隔離生活中は、10代の頃の気持ちを思い出すことが多かった。学校や地元以外の外の世界ともっと繋がりたいのに、なかなか繋がれないあのもどかしい気持ち」

その気持ちから、かつてコントリビュータートとして携わっていた雑誌『ROOKIE(ルーキー)』がつくっていた空間を思い出したという。「こんな時だからこそ、あんな空間が必要だと思った」。ルーキーは10年前の米国で、当時の10代の少女たちが私生活から政治の意見までを共有し合う「セーフスペース(安全な空間)」をはじめて築いた雑誌だ。

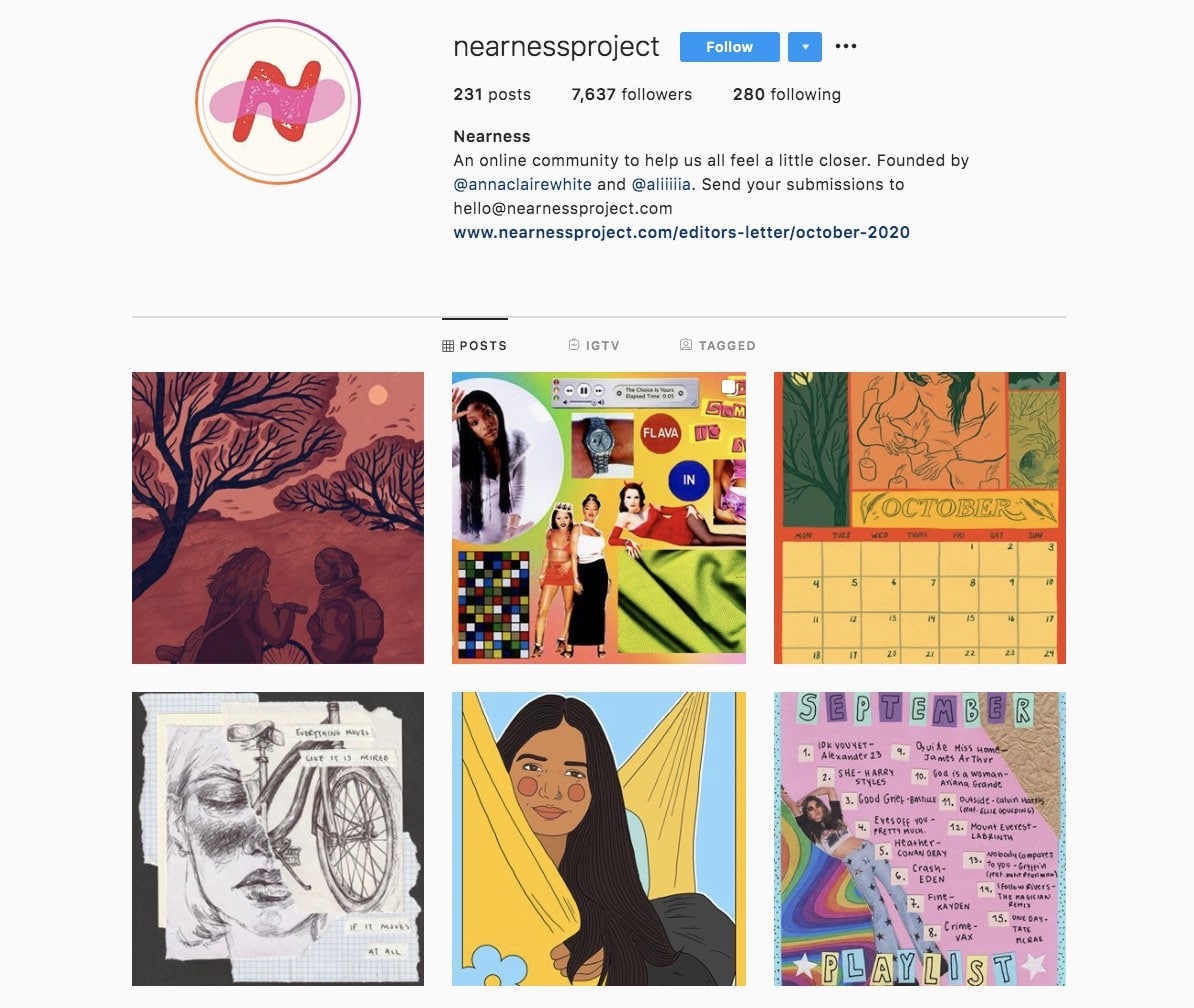

新たに立ち上げたのはアートスペース「Nearness(ニアネス)」。アーティストたちの作品をシェアするプラットフォームでもなければ、特定のインフルエンサーのファンクラブ的でもない。それぞれが「自分の想いや感情」をアートピースにして見せ合うことで互いを近くに感じ、親密でいられる「セーフスペース」を目指す。

10代で『ROOKIE(ルーキー)』を通じて出会い、この春に「Nearness (ニアネス)」を立ち上げたアナとアリアとzoomを繋ぐ。元祖ガールフッドの空間で彼女たちが手にしたもの、いまそれをニアネスにどう継承しながら、どんな新しいスペースを作っているのかを聞いた。

かわいいだけの雑誌じゃない。「ルーキー」の影響力

創設者のアナとアリアは、知り合って5年以上にもなるが、実は一度も「直接会ったことがない」のだという。それぞれロンドン、米国の西海岸にいるという離れた二人だが、10代での出会いからその繋がりは強い。二人は、ロックダウン中のこの春4月、「ニアネス・プロジェクト」(以下、ニアネス)という、オンライン上のアート・コミュニティを設立した。創設の動機についてはこう語る。

「こんな時こそ、アートを通じて人と繋がり合える、“ルーキーのような空間”が必要だと感じたから」

二人は10代の頃に、ティーン向けのガールズマガジン「ルーキー(2011-2018)」を通して出会っている。「ルーキーのような空間」というのが、一体どういうものかを理解するために、まずはこのオンライン雑誌「ルーキー」について振り返ってみたい。

アナ(Anna)

アリア(Alia)

同誌は、2000年代後半にファッションブロガーの先駆けとして注目を集めていた少女、タヴィ・ジェヴィンソンが2011年に立ちあげた雑誌。当時、彼女は15歳。日本でも「タヴィちゃん」の愛称で、度々メディアで紹介されていたので、彼女の存在を覚えている人も多いのではないだろうか。

彼女がブログをはじめ注目を集めたのは11歳の時で、15歳になるまでにはファッションだけでなく、フェミニズムや社会問題にも関心を寄せるようになっていったそうだ。そういった彼女の関心事をはじめ、恋や趣味、メンタルヘルスの話を、同世代の10代の少女たちとみんなで共有し合える「セーフスペース(安全な空間)」を作るというのが雑誌創設の目的だったようだ。いまZ世代やミレニアルと呼ばれる世代で増えている、私生活から政治までの意見を交わすセーフスペースづくりの“元祖的”といってしまってよいと思う。

マスメディアが新進気鋭の若者が出てくるたびに彼らを持てはやし、利用し、消費していくのはいまにはじまったことではないが、彼女は、若者が大人の「マーケティング戦略のターゲットにされる心配がなく、また、自分たち自身がマーケターのようになることのない空間を作りたかった」と、米紙ニューヨークタイムズに語っている。

同紙の言葉を借りれば、ルーキーに集まった女子たちは「スマートで、思慮深く、色彩豊かでドリーミーなものを好む」とのことで、日本でいうところの「サブカルやアート系女子」なるものと重なるところが多そうだが、「社会意識の高さ」のもこのコミュニティに見られた顕著なもののひとつだったようだ。

いまでこそ10代の少女たちが政治や気候変動のために立ち上がるのも珍しくはなくなったが、10年前はまだそうではなかった。のちに米ファッション誌ティーン・ヴォーグなどが積極的にフェミニズムや社会問題を取り上げるようになったのも、今日の10代の少女たちがメンタルヘルスについてオープンに語り合うようになったのも「ルーキーか築いた下地と無縁ではない」と、同紙は述べている。

「ガールフッド」というジャンル。キンフォークに群れた感覚との違い

そんなユースカルチャーに大きな影響力を残した「ルーキー」だが、そこには「一回きりの投稿者も含めると、ざっと100人以上ものコントリビューターがいた」と、アナとアリアは振り返る。同誌は、セレブリティがカメオ出演することもあったが、基本的にはイラストや写真、エッセイなどを読者から募集し、企画に合う投稿作品を紙面に掲載する「読者投稿」を軸に構成された雑誌だった。いわば「10代の感覚や視点」が、そのままコンテンツになるという、当時の米国では「新しい雑誌」だった。

創刊当初から「ひと目でルーキーだとわかる世界観があった」とアリアはいう。それは、一言でいえば、自由帳の世界観。無防備で気負いのない落書き感や、スティッカーや切り抜きを直感的にペタペタと貼った感じ、ありったけの好きな色をランダムに塗り込んだ感じ、などがギュッと凝縮されていた。また、とことん手作りのようで、実は結構デジタルツールを使っていたりするのも特徴だ。

その世界観からは、プリ(クラ)帳や交換日記、ミックステープにあった「見せっこ」の感覚も垣間見れる。自分には普段みんなに見せているのとは違う一面があることを、特定の誰かに知ってもらいたいという欲求。その「特定の誰か」とは、複雑な自分を理解し、共感してくれそう人だったり、もしくは、一方的に理解して欲しいと願う意中の人ではなかっただろうか。

この「ガールフッド(少女らしさ)」のテイストを、「あーあの感じね」「よく見るよね」と言う人も多いかもしれない。それは「あの感じ」がひとつのジャンルとして確立している証左であるわけだが、「ルーキー以前は確立していなかったし、そもそもアートとして認知されていなかった」と彼女たちは言う。いまでこそ、ガールフッドはブランドのウェブサイトや広告、商品などに多様される「人気のビジュアルになっているが、それはルーキーの功績なくしてはありえなかったと思う」

Art Piece by Elly Malone

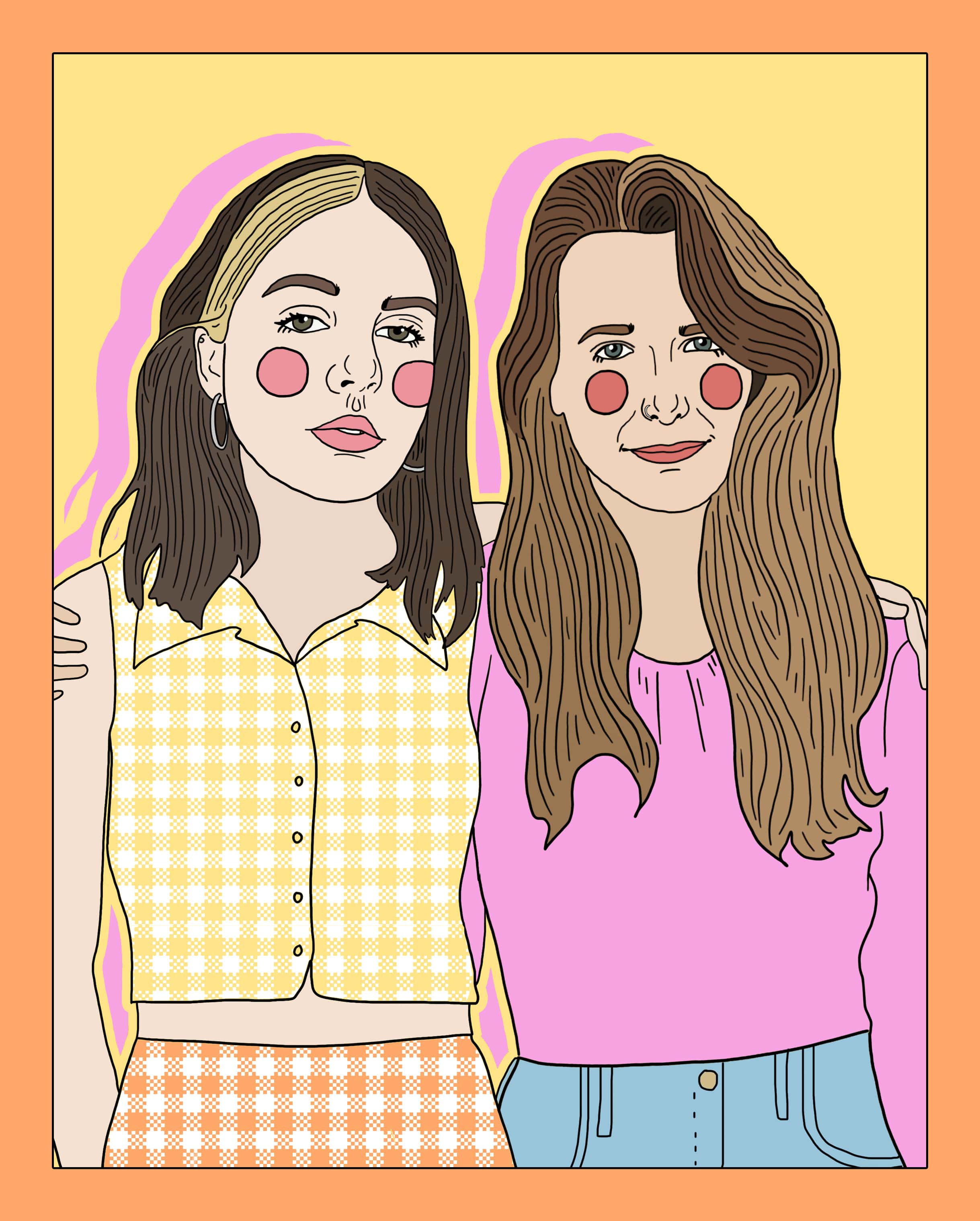

左から、アナとアリア。

思い返せば2011年といえば、ライフスタイル誌「キンフォーク」が生まれた年でもあり、ミレニアルズと呼ばれる世代とその上の世代は、この日常の情景を美しく切り取ったキンフォークの世界観に夢中だった。影響を受けたのは市井の人たちだけでなく、お洒落な世界観を売るメディアもで、“キンフォークっぽい”というのが一時的に急増したりもした。

一方、それと同じ頃、ルーキーに属すZ世代の少女たちは、自分たちの価値観を打ち立て、流行に影響されることなく「ガールフッド」というオリジナルの世界観を着々と構築していたようだ。ガールフッドが「ルーキーによって確立された」とは、「コンテンツを作っていた10代を中心とする若いコントリビューターたちによって確立された」ということでもある。

ノートに綴った、誰にも見せたことのないポエムやイラスト。それらが、自分の大好きな雑誌に掲載されるのは「純粋に嬉しかったし、エンパワメントされた」「自分をさらけ出す勇気をもらった」「他の人たちのDIY作品からたくさんの影響を受けた」「読者同士でフィードバックをし合えるのも刺激的だった」と振り返る。

そして何より、自分の生活圏外にある外の世界に開けたコミュニティに属しているという感覚。これらがルーキーに集まる10代の少女たちにとって特別だったようだ。

と、ルーキーとはの前段が長くなったが、時を2020年の春に戻そう。「この春の隔離生活中は、10代の頃の気持ちを思い出すことが多かった」とアナはいう。「学校や地元以外の外の世界ともっと繋がりたいのに、なかなか繋がれないあのもどかしい気持ちをね」。そんな気持ちを受け止めると同時に、未だ見ぬ外の世界との繋がりをあたえてくれたのがルーキーだったと思い出す。「それにどれだけ救われていたことか」。

隔離生活によって孤独を感じたり、先行きの見えない不安に苛まれたり、「こんな時こそ、私たちがルーキーで得たような、自分のアートと他者のアートを通じて、自己内省をしたり、他者の思いや表現方法に触れる『繋がり』を他の人にも体験して欲しいと思った」

創設者は「あまり前に出ない」。セーフスペースは、ファンクラブじゃない。

上述の通り、ルーキーの魅力をたっぷり継承している「ニアネス」だが、違いも結構ある。まず、ニアネスは営利目的ではなく、個人が好きな時に出たり入ったりできる自由参加型のコミュニティであり、誰も金銭的な儲けを得ていない。また、彼女たちと同世代の20代半ばの若者が多いそうだが、年齢・性別共にオープンだという。

そして、共同創設者であるアナとアリアの存在が、ほとんど前に出てこない。ウェブサイト上には彼女たちの顔写真はなく、また、自分にはどんなクライアントがいて、どんな仕事をしてきたかといった自己紹介文も一切ない。あるのは、名前とニアネス創設に対する想いと、それぞれが投稿したアート作品だけである。いわゆるキャリア情報は、人との交流の中で聞かれれば答えるが、「ニアネス」という空間に置いて、まず最初に明記すべきものだとは考えていないようだ。

この点は、他の「セーフスペース」との違いでもあるように思う。近年は、影響力のある人がフォロワーたちとさまざまなことを気兼ねなく語り合える「セーフスペース」を作ることが増え、「セーフスペース」という聖域自体はもはや珍しいものではなくなった。

しかし、それが「〇〇さんという影響力のある人が作ったセーフスペース」である以上、どうしても、その〇〇さんと繋がりたいという動機で集まる人が出てくる。その動機が悪いという話ではない。ただ、その動機は影響力のある〇〇さんを見上げるエネルギーを少なからずコミュニティ内に生み出してしまい、結果、ファンクラブのようなものに仕上がりがちな節がある。

一方、「ニアネス」では創業者の二人もその空間の中では、いちコントリビューター(投稿者)として存在し、その立ち位置は他の投稿者たちと同等だ。

「確かに私たちは『ニアネス』と言うコミュニティを立ち上げはしたが、実際にコンテンツを作っているのはコントリビューター(投稿者)たち」。「彼らがいなければコミュニティは空っぽでなんの価値も持たない」と語る。

これといって「ヒエラルキーを作らない」というミッションを掲げてきた訳ではないが、結果的にそうなったのは「自分たちもコントリビューターを長く経験してきたから。その献身がどういうものかはよくわかる。それがより民主的な空間を作ることに繋がっているのかもしれない」とアリアはいう。

また、アナは「『どんな感情を抱え、それとどう向き合っているか』といった、コロナ禍の至極パーソナルで無防備な作品やストーリーをオンライン上でシェアするというのは、とても勇気のいることだから」と話す。要するに、投稿者はみな同等に賞賛に値するというのが彼女たちの考えだ。ニアネスという空間は、無編集で無防備な作品に触れ、インスパイアされたら自分のストーリーを他者とシェアしてみる場所であり、ウェブサイト上に「グループアートセラピーのような場所」だと明記してある所以はここにある。

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

「投稿者はアーティストである必要はない」。ニアネスは「絵や詩を時々かくけれど、特に誰かに見せたことはない、そんな人たちが気兼ねなく参加できる場所でありたい」と、彼女たちはいう。

最後に、ニアネスを運営する醍醐味について聞いてみた。

「投稿者には、自分の撮った写真に詩やエッセイをつけてる人もいますが、中には、イラストだけだったり、エッセイだけだったりする人もいて、その人たちの作品は、私たちの独断ではあるのですが、強い関連性があるものをペアにしてオンライン上に出しています。その作業にやりがいを感じています」

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

View this post on InstagramA post shared by Nearness (@nearnessproject) on

ルーキー時代に編集者の独断で「ペア」になった経験が二人にもあるそうだ。アナが描いたイラストとアリアが書いたエッセイ。それぞれが独立したふたつの作品が、誰かの目には「関連性のあるもの」に見え、それが一つの作品として紙面に掲載された。「そんなふうにさまざまなアーティストと出会えたのは貴重で、本当に特別な体験でしたね」。

自主隔離が解除され、世界は徐々に通常の生活を取り戻しつつあるが、自主隔離中の癒し空間として生まれたニアネスは今後どうなるのか。

「投稿数はやはり自主隔離が解除された後は減っていますが、継続して参加してくれている人もいて、テーマは自然と自主隔離からBLMに変わったり、おそらく9月からは新学期や学校再開で、それについての作品が見られるではないかと思っています」「そのあとは、ホリデーにまつわるものとかね」。

自主隔離がなくても、いくつになっても、しばしば、人は孤独になる。万事うまくいっているときでさえ、不安になることはある。そんな時、自分の無防備な感情をアートというかたちで気兼ねなく「見せっこ」できたら…。物理的距離より心の距離、心の「ニアネス」は、いくつになっても、どんな状況でも、どこかに存在していて欲しいものではないだろうか。

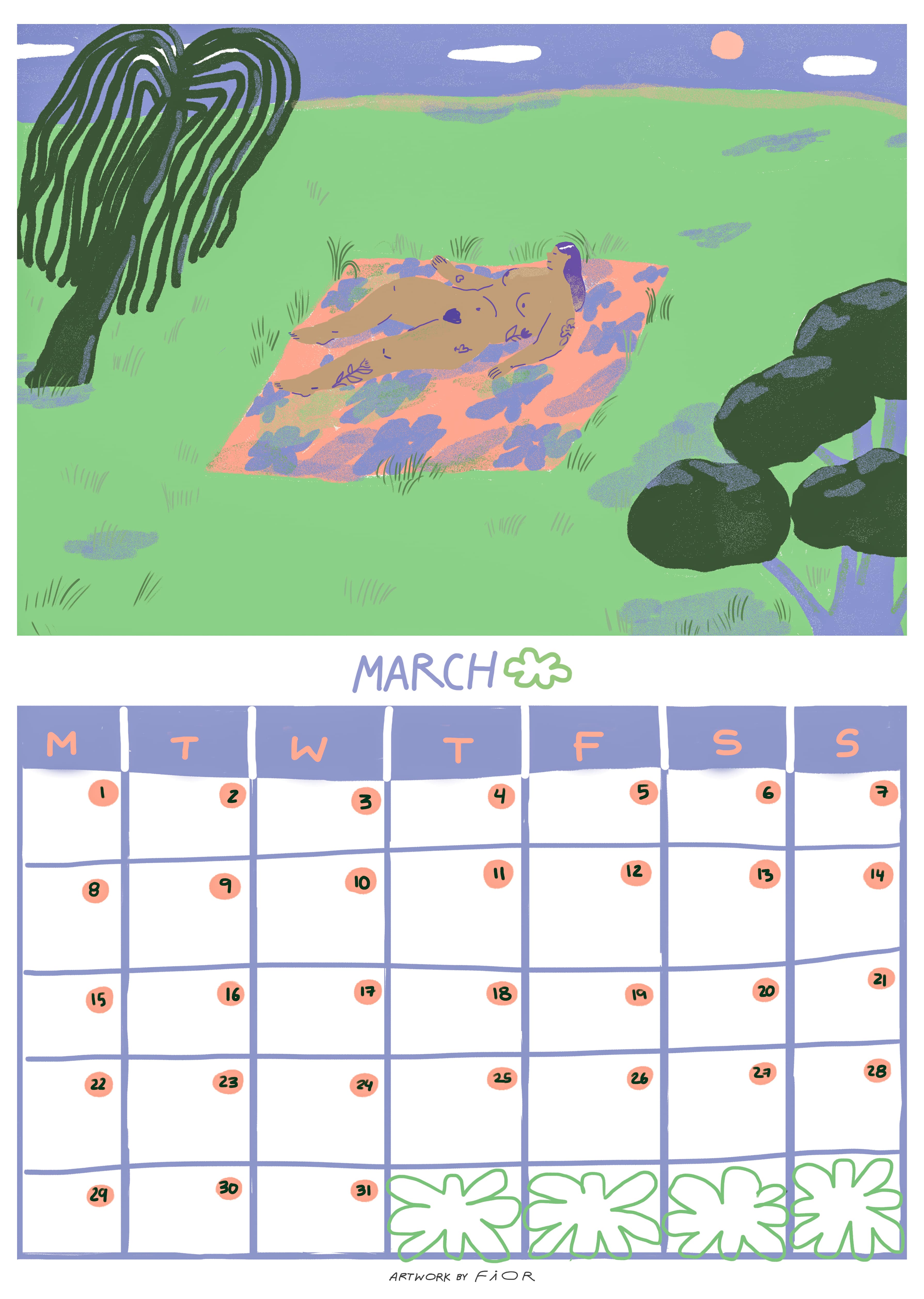

NEARNESS CALENDAR 2021

アリアとアナがキュレートした2021年のカレンダー。

めくるたびに毎月異なるアーティストの作品が見られる、アナログでなんかたのしいカレンダー。

現在プレオーダー受付中。

11月より配送予定(ちょっとだけ見ちゃおう)。

Photos via Nearness

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine