ロックスターは神さまじゃない。崇めたくなる心もあるし、すがりたくなる気持ちもあるけど。

バスの隣に座った人に話しかけるようにロックスターに話す。ロックスターと一緒にツアーに同行し、道中を楽しむ。ロックスターの音楽が気に入らなければ、無理に気に入ろうとしない。そうすると、ロックを“聴く”以上のものにした『CREEM(クリーム)』みたいなロック雑誌が生まれる。

聴くだけじゃない。ロックンロールを心と体で楽しむ雑誌

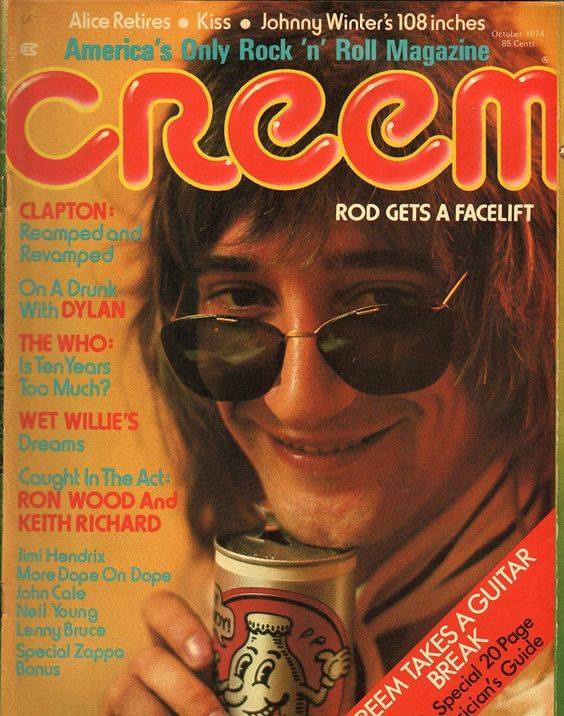

昨年、『あの頃ペニー・レインと』という映画が20周年を迎えた。舞台は1970年代のアメリカ。ロックジャーナリストを目指す15歳のウィリアムが、あるバンドのツアーに同行することになり、そこで経験する友情や恋愛、成長などを描く(監督キャメロン・クロウの実話に基づいている)。作中でウィリアムがカバンから大事そうに取り出すのが雑誌『CREEM(クリーム)』だ。彼はロックジャーナリストになるため、クリームに記事を寄稿しつづける。やがて同誌の編集者で有名なロックジャーナリストのレスター・バングス(実在の人物)と会うことができる。

レスターは、ロック誌として格式高い『ローリング・ストーン(Rolling Stone)』のライターだったが、有名なアーティストへも容赦なく辛辣で攻撃的で過激な評を書くことからクビになった問題児(作中でも、伝説として知られるザ・ドアーズのジム・モリソンのことを「詩人を気取った酔っ払いの道化師」と言い捨てる)。彼はウィリアムにこう助言する。「ロックスターと友だちにはなれない。正直になれ。慈悲なんて捨てろ」。

©Joseph Stevens

©Tom Bert

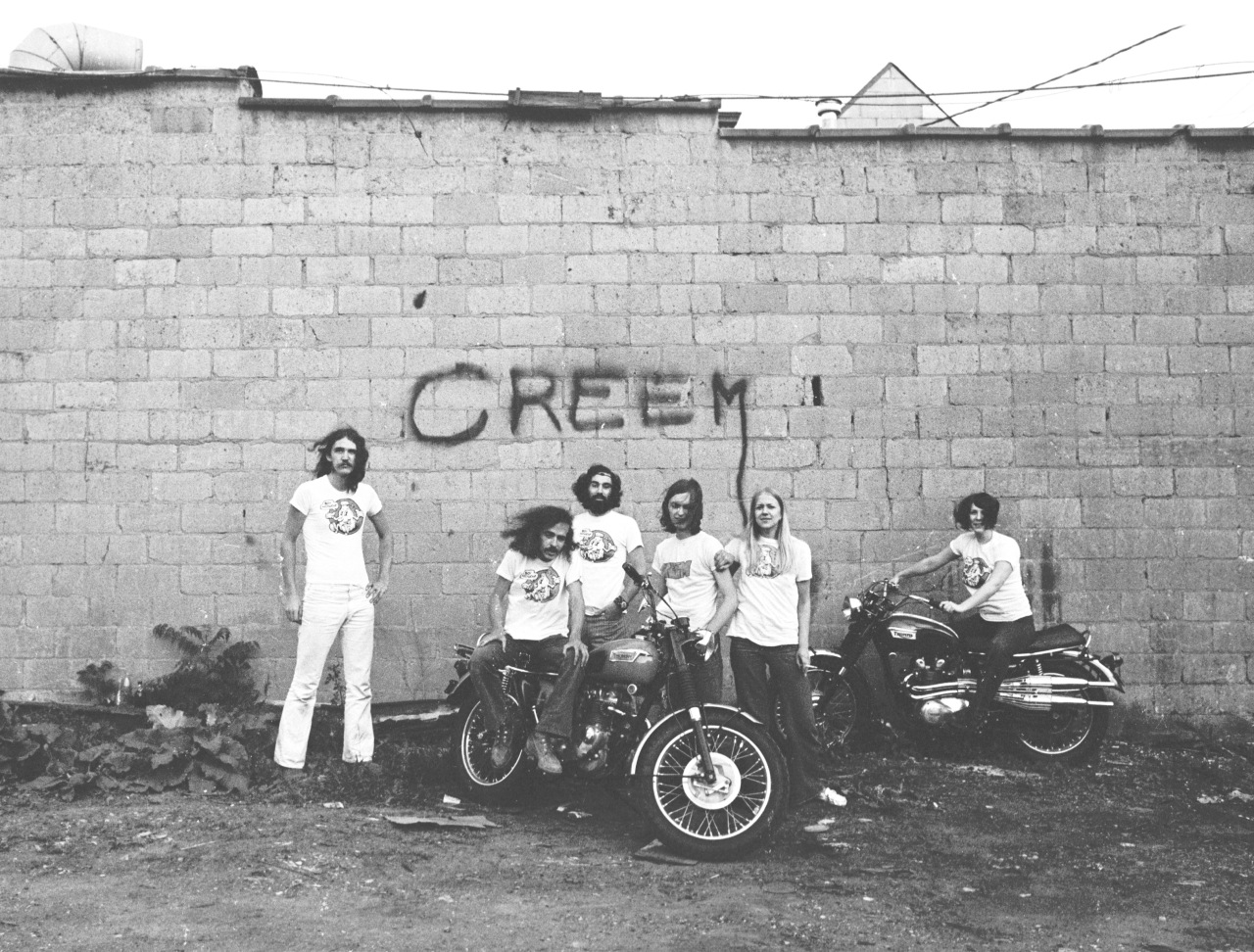

当時、ロックンロールは若者にとって身近な文化だった。彼らは、アーティストの声や新盤の批評、コンサートの情報を得るため、ラジオやテレビを聞きかじり、新聞や雑誌を読み漁る。サンフランシスコで創刊した『ローリング・ストーン』、ニューヨークの『サーカス』、そしてデトロイトの『クリーム』。なかでも、このクリームというのが、実に「ロックンロールなマガジン」だった。

ローリング・ストーンがロックを芸術として捉え、正統派音楽ジャーナリズムの姿勢でアーティストの批評をしていたのに対し、クリームは「アーバン・ティーンのカルチャー」として捉え、ポップで遊び心のある読み物を作る。ローリング・ストーンが『ニューヨーク・タイムズ』だとしたら、クリームは有名人のゴシップ雑誌『ピープル』といったところだ。

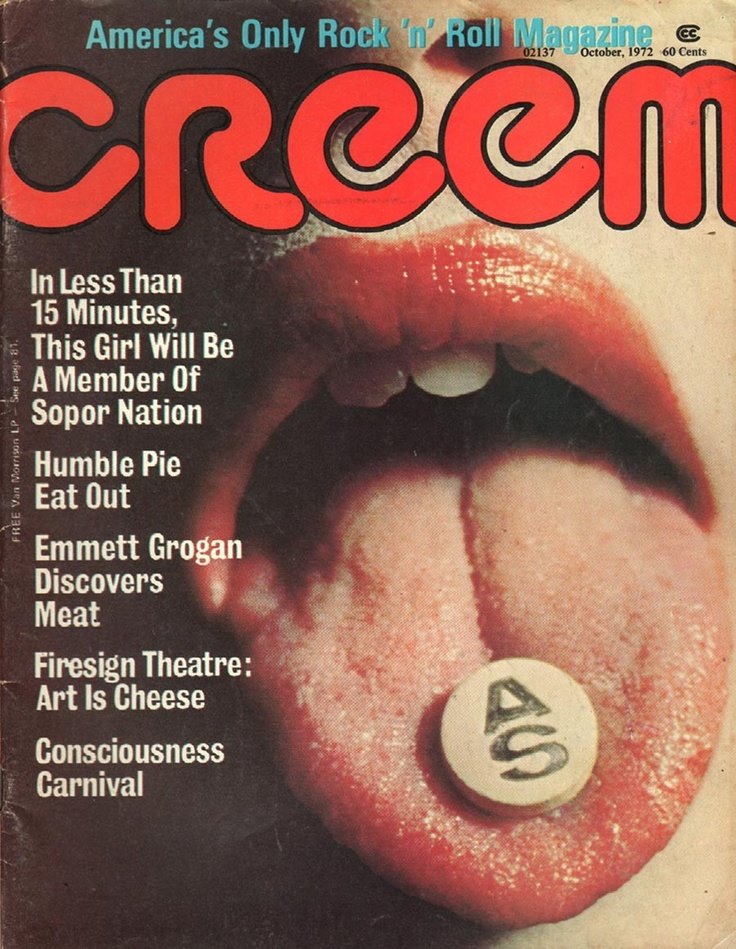

音楽についての批評よりもとにかく企画もので、モットーは「みんなのためのロックンロールマガジン」。表紙のレイアウトやフォントもティーンマガジンのようにキラキラポップ。クリームの手にかかれば、ロックの世界は自由にでたらめに広がっていく。

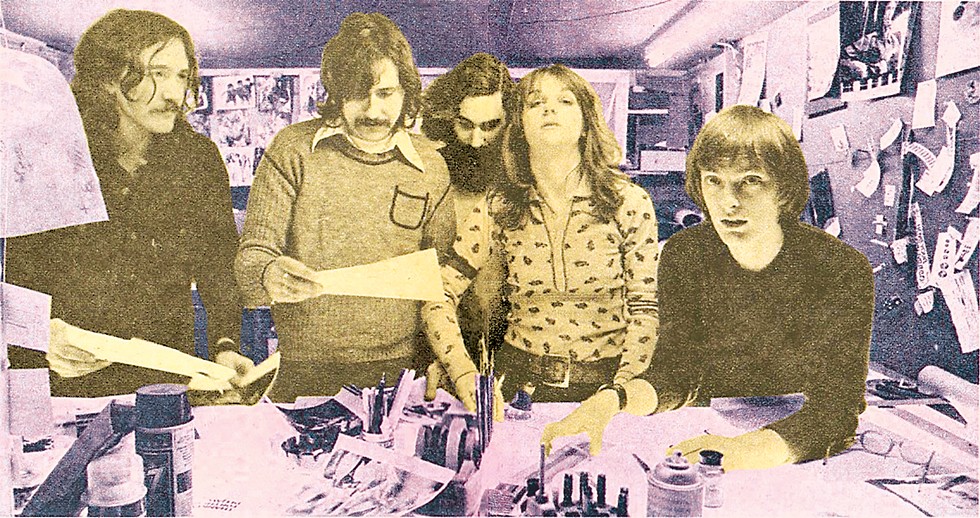

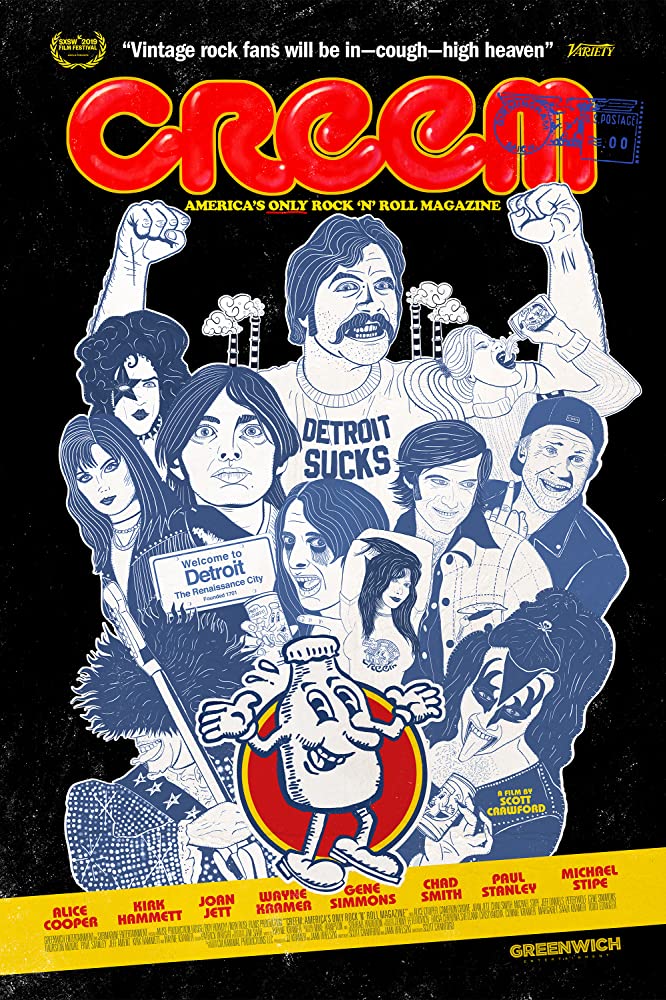

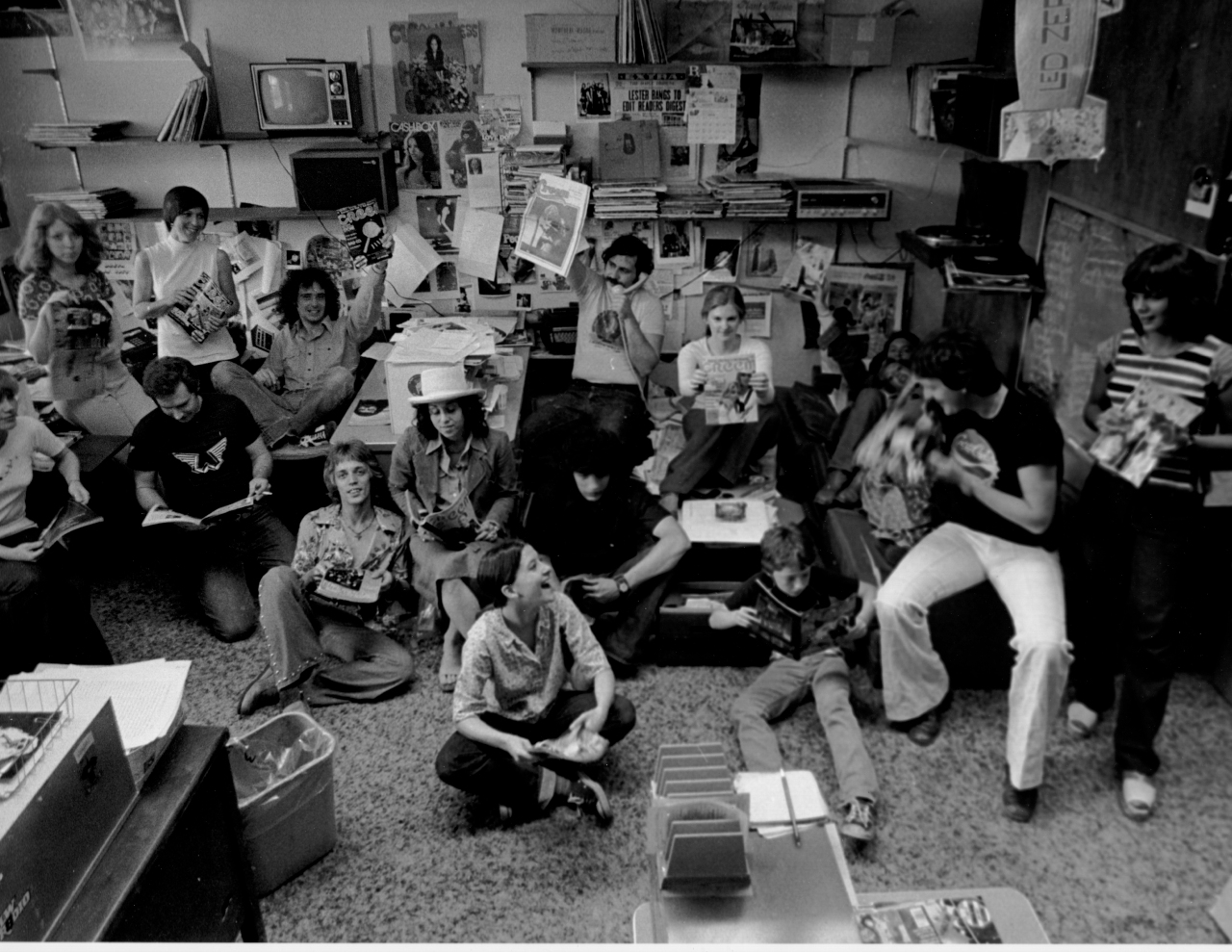

1989年に廃刊となったクリームだが、昨年、創刊50周年を記念しその歴史をミュージシャンやジャーナリストの言葉で辿ったドキュメンタリー『Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine』を公開。正統派ローリング・ストーンとは異なる型破りな手法と企画で、聴くこと以上にありすぎるさまざまをティーンに届けたクリームについて、当時ライターとしてクリームの中枢にいたヤーン・ウヘルスキに取材をした。

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

左がヤーン、中央が『あの頃ペニー・レインと』の監督で、音楽ジャーナリスト時代のキャメロン・クロウ。

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

へビーなサウンドに慣れっこ。“車の街”生まれ、新聞としてはじまる

クリームのルーツは、デトロイトにある。モータウン発祥の地、音楽抜きには語れない街だ。ウッドストック*が開催され国民のロック熱が再上昇した1969年のこと。地元でレコードストアを経営していた人物バーリー・クレイマーが、地元紙にコンサートレビューを寄稿したが突き返されたので、自分の出版物を作ることに。知り合いのトニー・レイが初代編集者となり、好きなバンド「クリーム(Cream)」を文字ってタイトルにおいた。クリーム、誕生。

*ニューヨーク州サリバン群べセルで開催された、ロックを中心とした大規模な野外コンサート。40万人上を動員した。

この頃、ロックの中心地はニューヨークやロサンゼルスだったが、デトロイトのシーンはどうだったのだろう。デトロイト周辺の地域からは、アリス・クーパー、テッド・ニュージェント、MC5、イギー・ポップ、チープ・トリック、ボブ・シーガーなどのロックアーティストが出てきたが。今回取材したヤーンもデトロイト生まれでこう話す。「デトロイトは、自分たちが世界の中心であるかのように振る舞う。ニューヨークやロサンゼルスがやってきたことを真似て、自分のものにしてしまうんです。あとは、みんな気取っていない。素朴なんですよね。自動車工場*で働く父をもつ子どもたちという感じ」。

©Gary Ciccarelli and Gary Grimshaw

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

デトロイトは自動車産業の街だ。元来、馬車や自転車の生産が盛んだったミシガン州(デトロイトがある州)に、フォードが1903年に量産型の自動車工場を建設。その後ゼネラル・モーターズ、クライスラーなどの自動車メーカーが生まれた。「モーターシティ」と呼ばれ、市民の生活に車が走る街。「デトロイトで育った子どもは、学校の校外学習で、自動車工場に行きます。暑くて、鉄の臭いがして、すごくすごく大きな音がするんです。ここ(自動車工場)では働きたくないな、と思うと同時に、大きな音を無意識に真似するようになるのではないかと思うんです」。デトロイトっ子は、幼少期から鋼鉄のようにヘビーなサウンドに慣れっこでそんな音が耳に染みついているということだろう。

さてクリーム、1号は雑誌ではなくタブロイドサイズの新聞だったそうだ。「最初から人気でしたよ」。当初は「クリーム」という名前が混乱を招き、ポルノショップによる注文が多かったという(creemは隠語で愛液という意味)。

「デトロイトのティーンは、地元から音楽雑誌が出版されたことにすごく興奮していました。グランデ・ボールルームという地元のライブハウスに行って、そこで売ってたクリームをみんな買い求めて」。やはり、ローリングストーンのような、少し気高いロック雑誌は読まれなかったのか。「みんなローリングストーンも読んでいましたよ。その当時は、ローリングストーンがインテリ系ロックマガジンかどうかなんて、気にしなかった。音楽は熱みたいなもので、一回かかると、もっと欲しい、欲しいと中毒性が高いもの。当時、ロックスターの情報を得られるところは少なかった。だから音楽に関するものなら、とにかくなんでも貪り読みました」

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

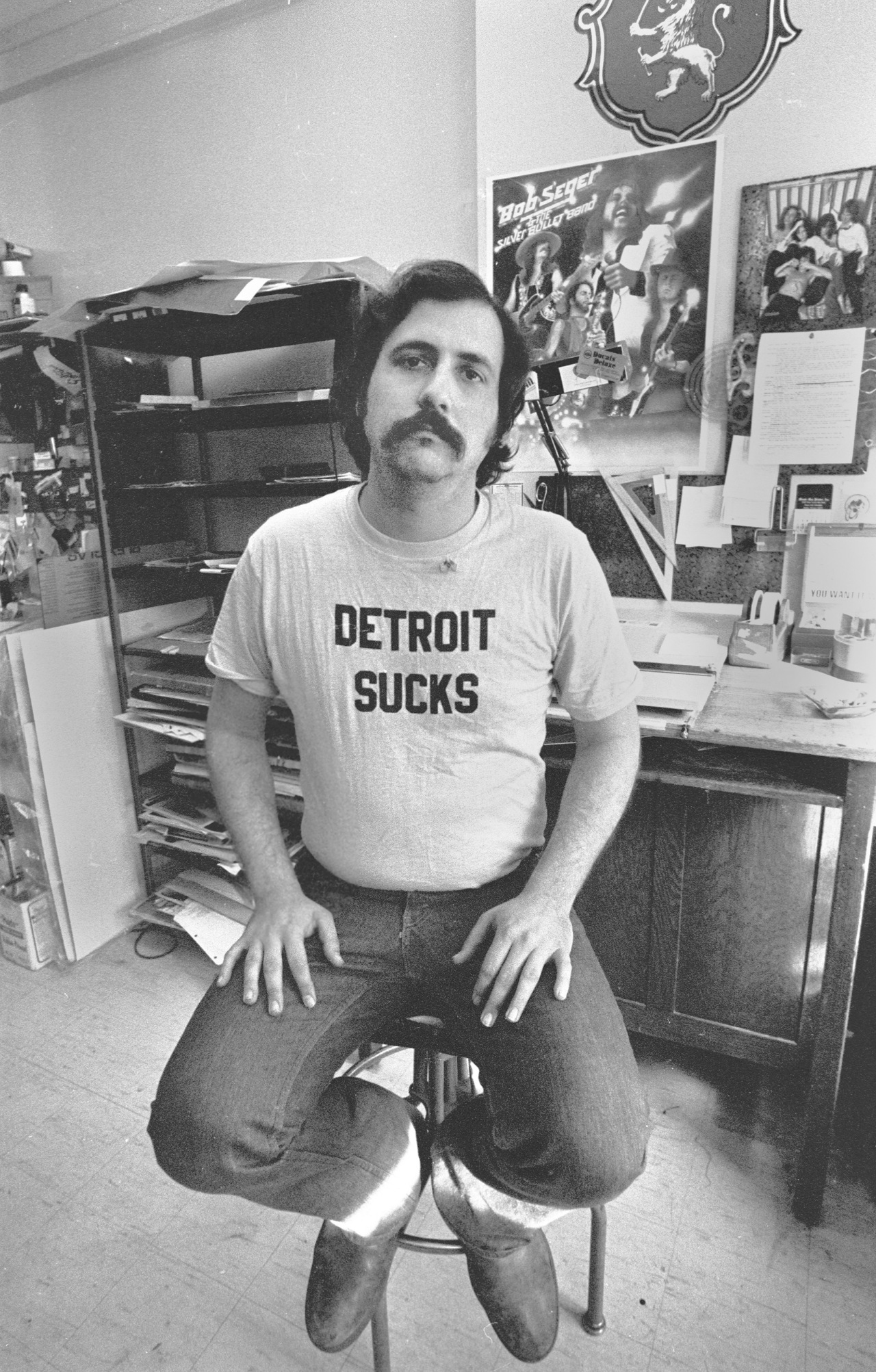

名物音楽ライター、レスター・バングス。

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

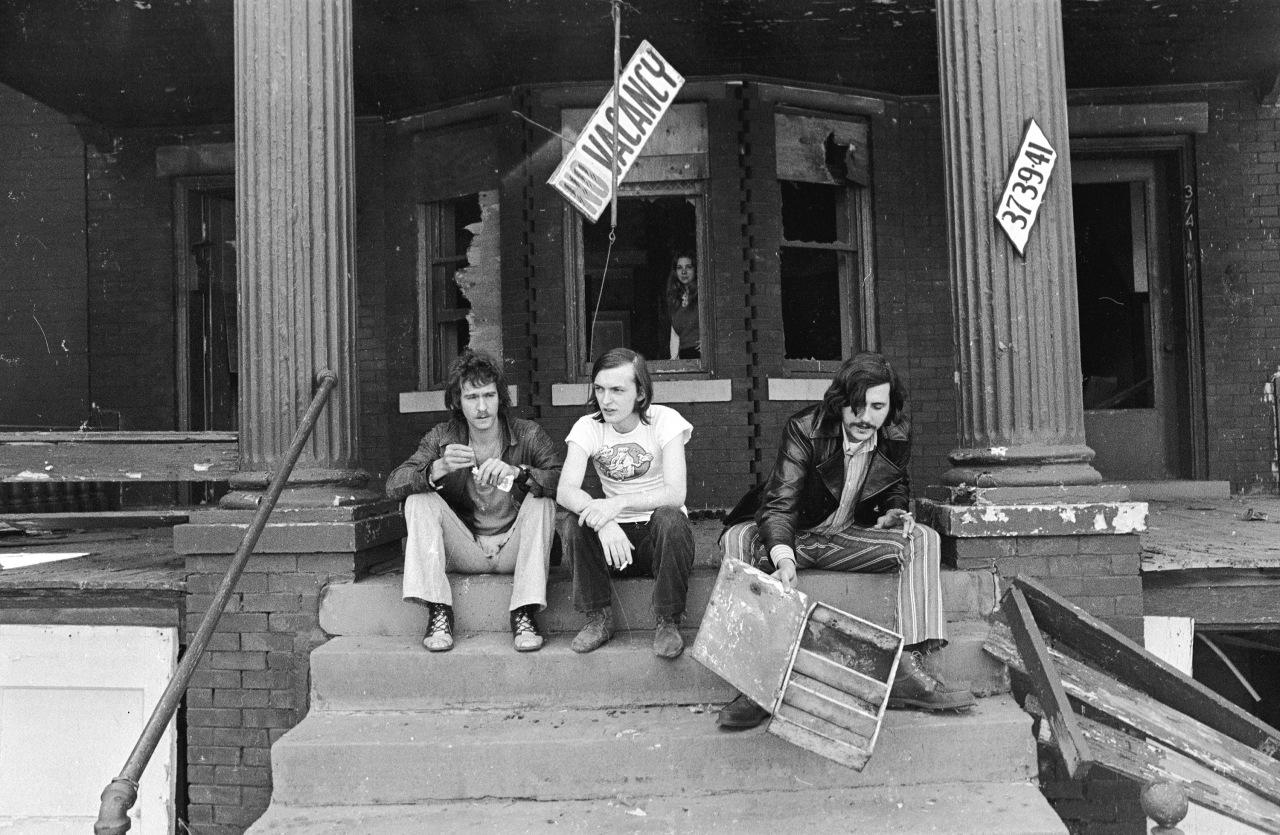

バンドと一緒にステージに立ってみるライター陣

なぜティーンが最高に楽しいと感じるロック雑誌をつくることができるのか。それは、ロック雑誌つくりを、もっともロックを最高に楽しいでいる制作陣がいるからだ。クリームの編集部にいた書き手たちのスタイルは、ずばりゴンゾー・ジャーナリズム。ゴンゾー・ジャーナリズムとは、客観的な観点ではなく、書き手の主観や体験、時にフィクションまでもが織り交ぜられる場合もある異端派ジャーナリズムのこと。まさにこれがクリームの手法で、ロックを高尚な文化というより、最高に楽しいもの、にしたのだ。

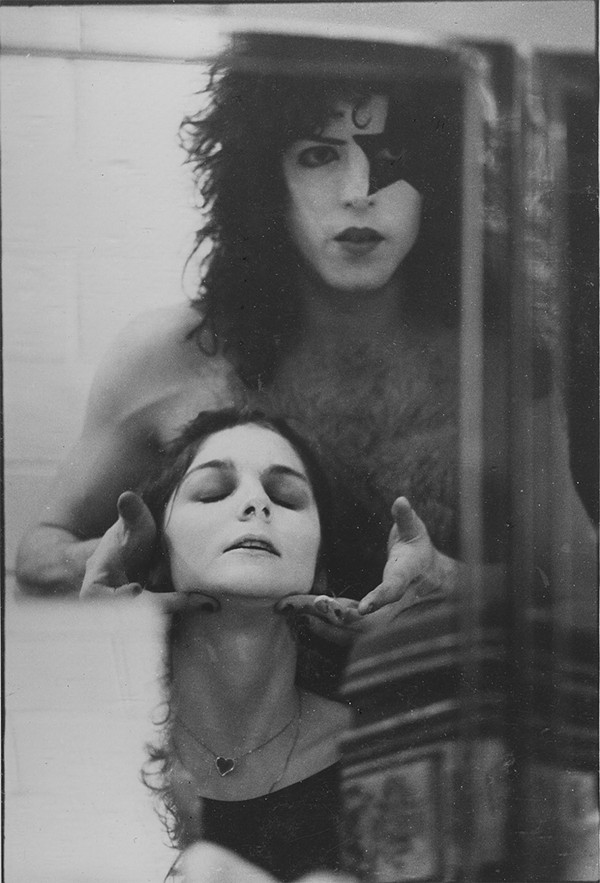

たとえば、ヤーンが執筆したクリーム史上最高傑作の一つといってもいい「KISSステージ体験レポ」。KISSといったらいまや日本のお茶の間でも出てきてしまうほどの世界的スターだが、デビュー当時は「クリーム編集部の誰もが彼らについて載せたいとは思っていませんでした」。KISSについて載せたいならなにかおもしろいコンテンツをつくりなさいと編集部に言われたヤーンは、ある日思った。

「もし彼らと一緒にステージに立つことができたら、すごいことじゃない?」。メディア露出が欲しかったバンドはこの申し出にオーケーを出し、ヤーンはキッスメイクを施してもらって、メンバーとともにステージに立ってしまったのだ。「この体験で、ミュージシャンのスキルを知ることができました。観衆から送られてくるエネルギーも感じ、なぜ、ミュージシャンがミュージシャンを辞められないのかがわかったんです」。ジャーナリストのステージ同席はヤーンだけはない。冒頭で触れたレスター・バングスも、当時人気だったJ・ガイルズ・バンドのライブのステージに「タイプライター」を持ち込み、演奏中に、コンサートレビューを同時進行で執筆。最後には、某ギタリストのお得意芸・ギター破壊よろしく、タイプライターを破壊した。

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

©Barry Levine

取材がとれないこともある。ヤーンは、レッド・ツェッペリンのギターヒーロー、ジミー・ペイジの取材で前代未聞の対応を受けた。「彼はジャーナリストが嫌いで、直接私に話をしたくないということで、(同じ場所にいた)広報担当者を通して回答を得ました」。本人がすぐそこにいるのに本人の口から聞けないという、謎状況。「私たちは、とにかく目の前にあるものをすべて使ってストーリーを書かなければいけなかった」。

アリス・クーパーやレッド・ツェッペリンらアーティストのツアーの道中を共にして、ホテルの部屋での彼らの言動をそのまま書く(アリスが『ミッキー・マウス・クラブ』という子ども番組を満足げに鑑賞していたり、ツェッペリンのロバート・プラントが、ヤーンの寝ている部屋の壁を突き破り、「俺は平和の王子だ。いまなら取材受けてもいいぞ」と言ってきたり)。「クリームの取材は、レコード会社のオフィスに座って『最初の音楽体験は?』『歌詞の意味について教えてください』じゃないんです」

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

「ロックミュージシャンが持っているワイルドな精神を、制作陣側も持っていました。レスターは『俺たちとロックスターは平等だ。彼らと対等に接する』と、よく言っていた。私たちクリームのライターは、ジャーナリズムというものを学んできませんでした。ロックスターを奉るようにうやうやしい質問をするのではなく、バスや飛行機の隣の席にいる人のようにアーティストと接する。一般人が、読者が知りたいことを聞く。そうすると血の通ったやりとりが生まれます」。

クリームにはなにを書かれてもおかしくはない。取材されるミュージシャンたちは、クリームのユーモアのセンスに信頼を持っていないといけなかっただろう。「クリームの取材は一筋縄ではいかない。ミュージシャンもそれは心得ていたのかと思います。なので、取材を断る者もいました」。ミュージシャンとわたりあえるだけの「度胸がないとクリームのライターは務まりませんでしたね。ガラスのハートの持ち主だったら無理だったんです」

スポーツカー、バーガー、おっぱい。音楽について書かれないこともしばしば

クリームといったら、しばしば肝心の「音楽」について書かれていないことでも有名だった。「本当にそうでしたね」。ヤーンも苦笑い気味に証言する。そしてこれこそが、ロックを音楽以上のカルチャーとして扱ったクリームの功績だ。

まず、ロックのことをあまり知らなくても楽しめる企画がたくさんある。みんな大好きだったのが「スター・カーズ」。ミュージシャンたちと彼らの愛車の撮りおろし写真シリーズだ。一部、演出もあるが(ファンク界の最高峰ジョージ・クリントンのゴミ収集車など)、ほぼすべてがミュージシャン自前の車だったという。エアロスミスのギタリスト、ジョー・ペリーの一部破損したコルベット、ラモーンズのおんぼろフォード・ピント、アリス・クーパーのロールスロイスに、へんてこテクノバンド、ディーヴォの“バス”。「クリームはデトロイトの雑誌。デトロイトでは、どの車を運転しているかはその人の人となりを表しますから」

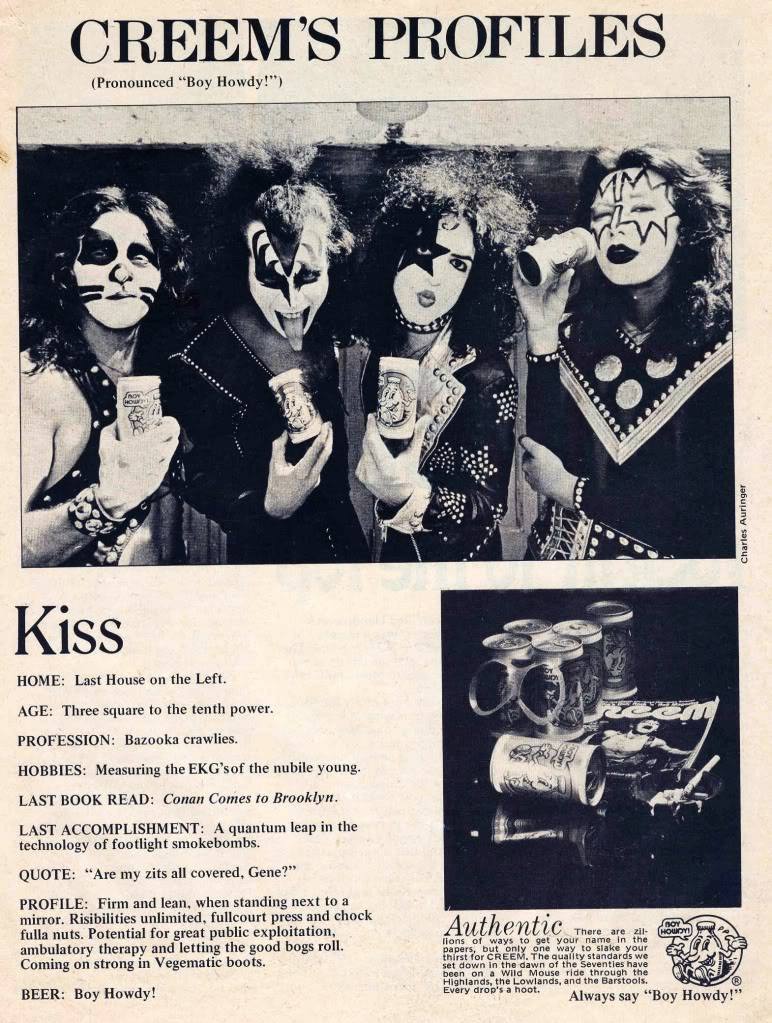

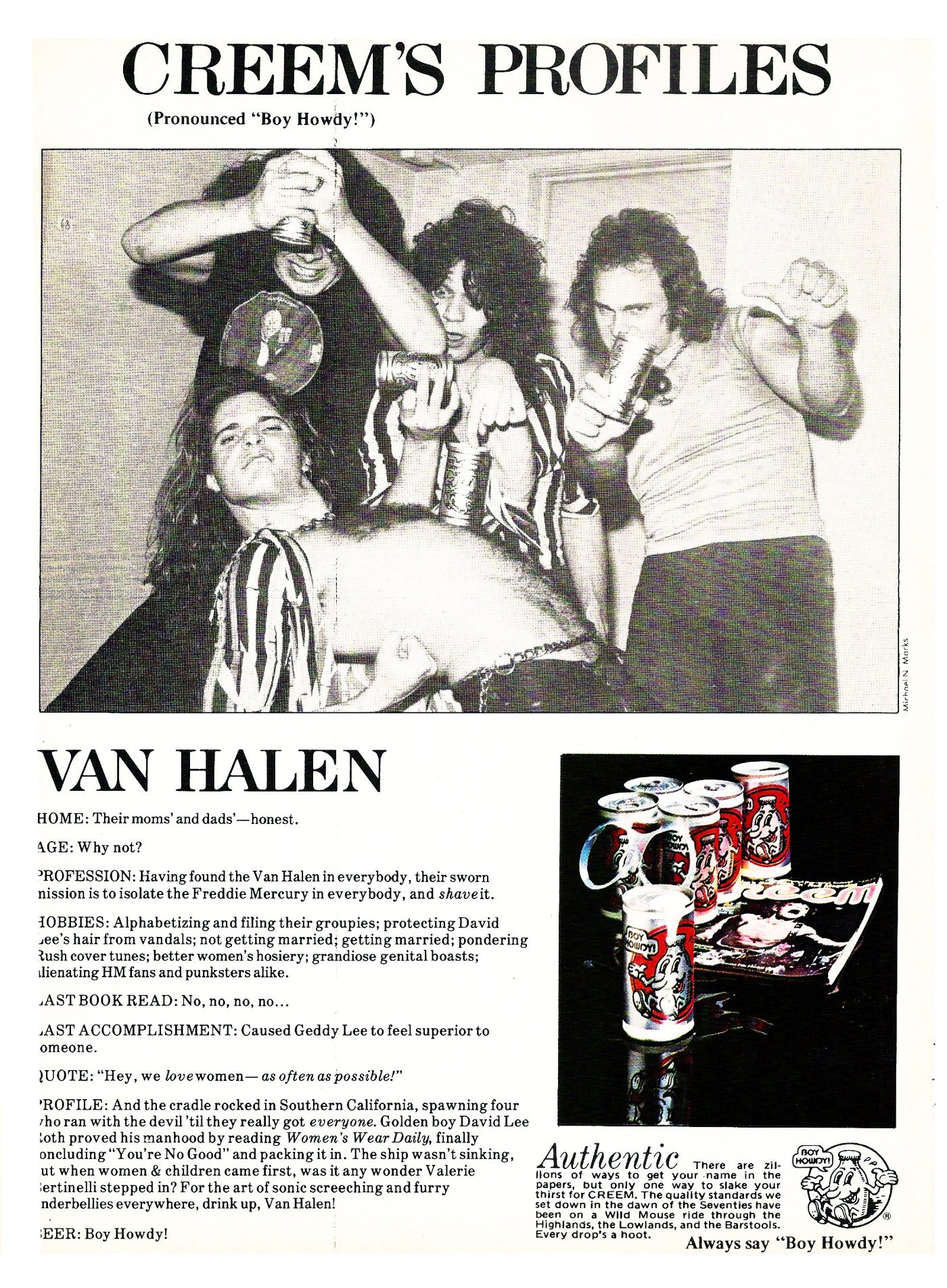

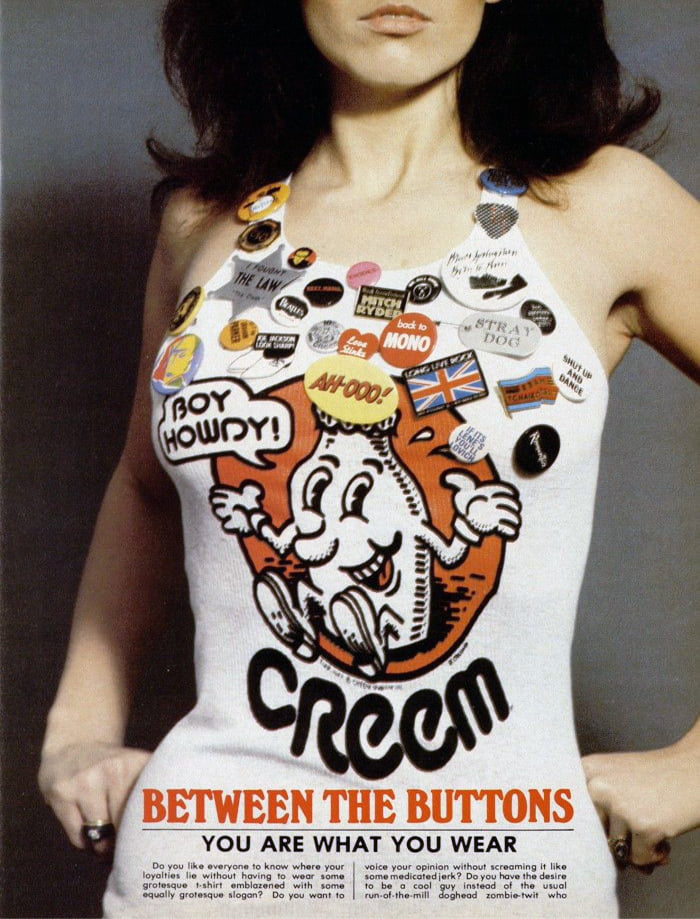

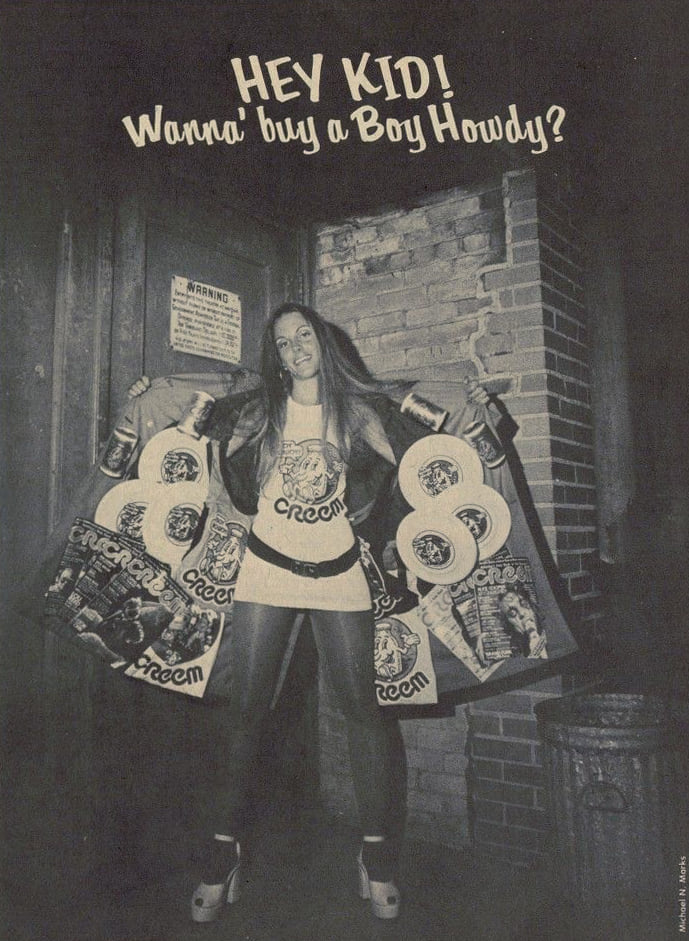

もう一つの定番企画が「ボーイ・ハウディ・プロフィール」。クリームのマスコットキャラであるミルク瓶「ボーイ・ハウディ」くんのビール缶をミュージシャンたちに持ってもらうプロフィール写真と彼らとの一問一答を載せる1ページだ。ビール缶を持っての表情やポーズに、ミュージシャンたちの素の人間らしさが見えるのが楽しい。

©Charlie Auringer

©Michael N. Marks

音楽誌に似つかわしくない写真も多くある。ハードロック・バンド、マウンテンの巨漢ボーカリスト、レスリー・ウェストが、大量のハンバーガーを食べ、埋もれる写真。「ホワイト・キャッスル(ファストフードチェーン)に行って、200個のバーガーを買いこみました。しめて97ドル」。この案は、クリームの発行人のアイデアだったそう。

イギー・ポップと大量のレコード盤の写真もいい。「これはフォトグラファーの案だったと思います。ミュージシャン自身がアイデアを思いつく場合もある。ロックンロールは表現。ポーズ。決してうつしくなくても目立つルックスが重要になる」。バーガー写真の話が出てきたので、飲食つながりでいくと、アリス・クーパーとバンドメンバーたちが自分たちが好きなお酒の飲み方を教えてくれる「アリス・クーパー流アルコールレシピ」という料理本のような企画もあった。

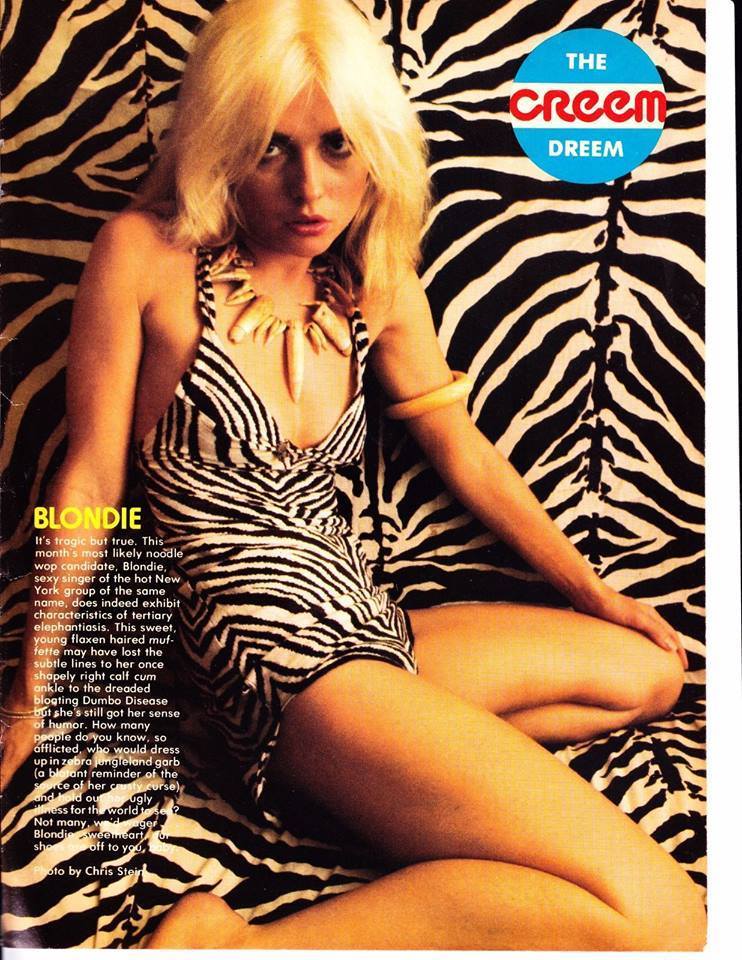

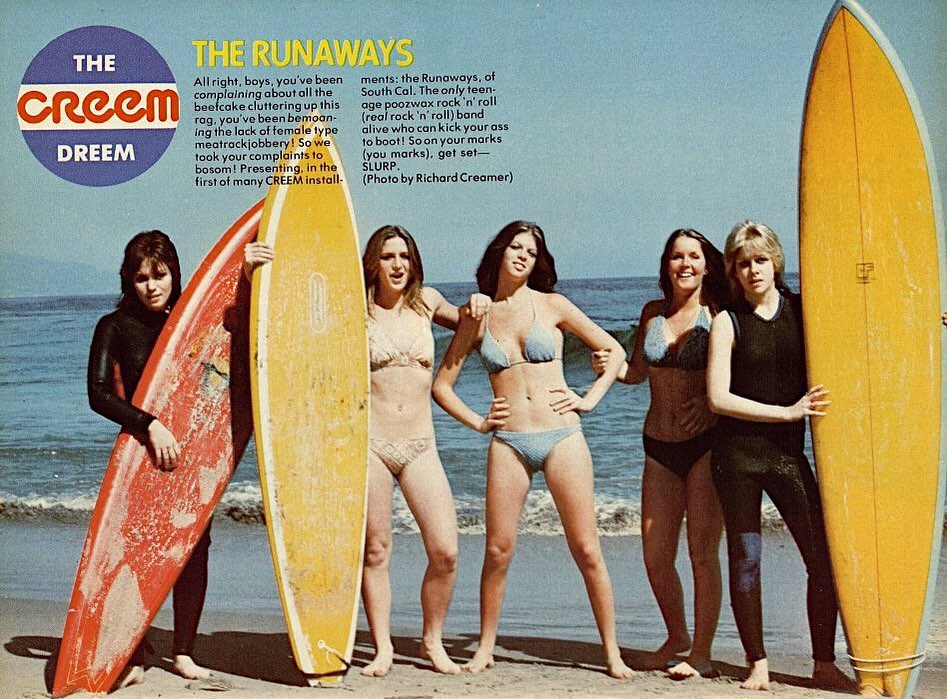

きわめつけはクリーム特有の「エロチカ」要素。「当時クリームを買うのは、『プレイボーイ誌』(アダルト雑誌)を買うのと同じ感覚だった」という声もある。ブロンディの歌姫デボラ・ハリー嬢のランジェリー同然の姿は当たり前で、歌手ウェンディー・O・ウィリアムズのホイップクリームを塗りたくった裸体も序の口。文字通りポロリしているシンガー、グレイス・スリックのおっぱいも無修正。公式グッズとして販売していたクリームTシャツの広告モデルたちも、ショートパンツにピッチリTシャツ、ミニスカで健康的なエロスだ。そしてページの各所に「Creem in Your Jeans(ジーンズに“クリーム”お漏らし)」「Pluck her leg(脚の毛ソリソリ)」という、「疲れているときによく思いつきました(笑)」というライターたち考案の下世話で挑発的なコピーが並ぶ。

©Chris Stein

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

「いまじゃもうこんなことできないでしょう。70年代はセックスとユーモアはタブーじゃなかった。みんなポリティカリー・“イン”コレクトだった。でも(クリームのコンテンツに)誰も気を害したりしなかったです。悪気があるものではなかったので」とヤーン。毎号お色気コンテンツも豊かであることから、クリームはどちらかといったらボーイズからの人気が多かったという。

©Richard Creamer

ロックンロールの“夢”を見させる雑誌

『あの頃ペニー・レインと』では、ロック好きの主人公の姉が、自由を求め実家を出る際に幼い主人公にこう耳打ちをするシーンがある。「いつかあんたはクールになれるよ。ベッドの下をあとで見てみて。そこに“自由”があるから」。ベッドの下にあったのは、ボストンバッグに入った何枚かのロックバンドのレコード。

「クリームは、ロックンロールがとにかく好きな人たちがはじめたロックマガジンでした」。そして、ロックをもっともっと欲しがるティーンエージャーたちに「ロックスターたちの生活や人生への覗き穴をあたえてあげた、といったらいいのかな。ロックに夢見る体験を届けたんです」。クリームは、当時のティーンエージャーにとっての“ベッドの下のレコード”だ。ロックンロールの楽しさと自由を教えてあげた。

ロックンロールに取り憑かれた書き手たちがロックンロールに生きるスターたちを追いかけ、ロックンロールにのぼせた読者に、ロックンロールの夢を見させる。クリームは、ロックンロール・ラブ・トライアングルの罠だ。

Interview with Jaan Uhelszki of Creem Magazine

Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

Eyecatch Image: Photo courtesy of Creem: America’s Only Rock ‘n’ Roll Magazine

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine