「東ベルリンは、世界一入場規制が厳しい“ナイトクラブ”のようだった」

回顧する男は、マーク・リーダー(Mark Reeder)。イギリス人音楽プロデューサー、ミュージシャン。そして“音楽運び屋”。

冷戦時代、抑圧の東ベルリン、壁と秘密警察の手をくぐり抜け、禁じられたパンクロックを“密輸”した男である。

1970年代後半から80年代後半にかけてのドイツ・ベルリンの話だ。

一夜にして有刺鉄線が張り巡らされ、着々と作られた3メートルの壁は、人権を、文化や金銭の価値を、国民の一生を、そして人間の尊厳を決定した。「ベルリンの壁」—その非情な一枚の壁は、

一つの街をユートピアの西ベルリンと、ディストピアの東ベルリンにわけてしまった。

「壁の西側には色鮮やかなグラフィティが施され、東側では兵隊が銃を構え整列する」ー「経済」「自由」「文化」、すべてが豊かに栄えたのは資本主義の西ベルリン。その影で、ソ連統治の社会主義の東ベルリンは陰鬱に飢えていく。音楽もそうだ。ソ連でビートルズが禁止されていたように、東ベルリンでもまた先進的な音楽は禁じられる。

西側には自由という太陽がさんさんと注ぎ、東側では抑圧という雨がじとじとと降っていたのだ。

命懸けの東から西への逃亡。厳重な検問を乗り越えねばならない西から東への越境。

しかし、マーク・リーダーは幾度となく壁をすり抜けた。秘密警察に逮捕されるキケンを顧みず、西から東へ極秘の“ブツ”、パンクを密輸。東ベルリンに禁じられた音楽を紹介し、後にドイツのエレクトロニック・テクノミュージック普及に貢献した第一人者となった。これは、かつて“音楽密輸人”であった張本人の回想録だ。

若かりし頃のマーク。東西ベルリン分断の象徴、ブランデンブルグ門にて

#001 「教会で“違法パンクライブ”をしたい。警戒している神父を説得せよ」

「エレキギターを持っている」。資本主義の西では大それたことでもなんでもなかったが、共産主義の東ではそれはそれは稀なことだった。

「フェンダーのエレキを持っているんだ」。ある日、東ベルリンのバーで、呑んだくれたヒッピー男がぼくにそう自慢してきた。

当時の東ドイツでは、楽器自体が市場に出回っていなかった。楽器店に入ってエレキやアンプ、ベースやドラムをぽんと手に入れることなんてできない世界だ。エレキを買うことは、イギリスで“銃”を買うのとおんなじこと。エレキは購入許可が必要な“武器”であった。

第一、楽器(ここではエレキとしよう)にお近づきになる前にまずは「適性検査」がある。エレキをプロ並みに弾けるかどうか、そして公で歌っても大丈夫な歌詞かどうか検閲が入る。合格すると、最終試験として「苦虫を踏みつぶしたような顔をした茶色いスーツ姿の年寄り役人」の前でエレキを弾かなければならない。“スターリン版アメリカンアイドル”といったところだろう。

エレキを持っているというヒッピー男に、ぼくは反射的に問いかける。「へぇ、じゃあバンドにいるんだ」。すると彼はこう漏らした。「演奏許可ねえからさ、“教会”で演っている。俺の教会に若い神父のあんちゃんがいて、『ブルース・ミサ』ってえのをやってんだ」

当時マークがベルリンで結成したバンド、Shark Vegas(シャーク・ベガス)

「教会」ー当時の東ドイツにおける、数少ない“開かれた場所”。ルーマニアやアルバニアのようにキリスト教を禁じた国(彼らの唯一の宗教は”共産主義”だったから)とは違って、すでにそれなりの規模と影響力を持っていた宗教を、東ドイツでは完全に潰すことはできなかった。すなわち、教会とは一種の”無言の抗議”として、そびえていたともいえる[1]。

そんなふうに、教会にはある程度の自由が認められたのだが、シュタージ(STASI:東ドイツの秘密警察)が、何か良からぬことが起きないかと常に目を光らせていたのも事実。それでも彼らの目をかいくぐって存在したのが「ブルース・ミサ」のような抜け穴だった。

ここでの“礼拝”は、新進の歌い手たちがボブ・ディランやエリック・クラプトンなんかのブルースやフォークソングを爪弾くことができる貴重なステージ[2]。ただし、それは決して“合法”じゃなかったが。

なるほど、ブルース・ミサか。ヒッピーから“おいしい情報”を手に入れた数週間後、ぼくは東ベルリン郊外の教会にいた。

当時、西ベルリンに出てきていた比較的新しいパンクバンド「Die Toten Hosen(ディー・トーテン・ホーゼン、独語で「死んだズボン」)」のサウンドエンジニアをしていたので、彼らをそのブルース・ミサとやらに出演させてみたらどうだろう、と思いついた。「どうですか。彼らを出演させてやってくれませんか」と、神父に交渉をしていたのだ。

Die Toten Hosen(ディー・トーテン・ホーゼン)、 1983年

表向きには、東ドイツにパンクなど存在しなかった。パンクは、資本主義の欠陥、失業の原因だと見なされ、“労働者と農夫の国”である東ドイツには、存在しないはずの音楽。だから、そんな国では、パンクに生きることはもとより、パンクロッカーのような風体ですらキケンで、スタッズだらけのパンキッシュな格好だけで理由なしにつまみ出される始末だった[3]。東ベルリンの音楽ファンはレコードを買いたくても自分の好きなバンドを観たくても、自由に西ベルリンに音楽探求の旅へ出られない。それだったら、ぼくがバンドを、音楽を、東へ連れてこよう。「教会での違法パンクライブ」をどうしても成し遂げたかった。

必死なぼくを神父は見据え、静謐を保ってこう告げた。

「(ブルース・ミサは)決してコンサートなんかじゃありませんよ。あくまでも、祈祷がともなう正式な“お礼拝”ですからね」

神父の“含み”をぼくたちは暗黙のうちに同意した。互いに協力しあってコンサートを成し遂げる、ということを。そのあと神父が言うことすべてにぼくたちは首を縦に振ったのを覚えている。それから、神父自身が“違法”なぼくらの提案に、内心興味しんしんといった素振りをみせたことも。

神父の次にぼくが説得したのは、「ディー・トーテン・ホーゼン」のメンバーだ。「ぼくらがやろうとしていることは、とても向こう見ずな行為だ。もしも秘密警察に捕まったら、君たちの人生はひっくり返る。国の敵として捕らえられ、かなり深刻な状況に陥ってしまう」。

しかし西の自由なパンクロッカーたちは、このミッションに興奮していた様子だった。体制に背くキケン極まりない行為に心を躍らせていたようだ。ちょっとしたジェームズ・ボンド気分といったところか。

当時の東ドイツ(DDR)の様子

教会での極秘パンクライブ。それは、違法中の違法行為だ。

せめてブルースとフォークを礼拝で、と音楽をむさぼっていた人のところへ、ぼくたちがヒョコヒョコとやって来て、すべてを変えてしまうことになる。

マンチェスターのミュージックシーンにいたイギリス人のぼくが、冷戦時代のヒリヒリしたベルリンで、音楽の“密輸”に手を染めることに。教会での違法パンクライブやカセットテープの密輸、東ドイツのアングラバンドの“逆輸入”やレコードプロデュースなんかをしていくことになるのだが。

その経緯と経過を、少しずつ話していこうと思う。

第二次世界大戦で敗北したドイツは、アメリカ・イギリス・フランス・ソビエト連邦によって分割占領され、東ドイツ側にあった首都ベルリン市内も東西にわかれていた。旧東ドイツ社会主義統一党(SED)による事実上の一党独裁体制、そして50年から60年代にかけての経済停滞により、東ドイツ(ドイツ民主共和国:DDR、GDR)からは毎日2000人もの国民が国を去るという崩壊状況だった。そんな人の流出を止めるため、1961年8月13日に「ベルリンの壁」が建設された。

#002 「デヴィッド・ボウイがベルリンに移住。まもなくして、ぼくもベルリン行きを決めた」

そして夏盛りの8月、故郷マンチェスターを去った。ベルリンに向けて。

ぼくが故郷を去る夏から遡ること、数年前。ある日、ぼくが働いていた英・マンチェスターのレコードショップに“パンク”がやって来た。それは、ザ・ダムド(ロンドン三大パンクバンドの一つ)のシングルで、立て続けにあのセックス・ピストルズのデビューアルバム『アナーキー・イン・ザ・UK』も入荷した。みんな口を開けば“パンク” “パンク”。パンクロック創成期だ。

ぼくのレコードショップ(ちょっとガタがきた小さいヴァージン・レコード)は瞬く間に「パンクのメッカ」になり、ぼくはというと昼間から音楽を聴きにぶらぶらとやって来ては居座る一文無しのパンクキッズたちに目を瞑り(レコードを買うお金さえない彼らの気持ちは染みるようにわかっていたから)、セックス・ピストルズのセカンドアルバム発売日には、その“問題作”(エリザベス女王をコテンパンに罵ったレコード)を一日中売りさばいた。

深紫の壁に銀の星の飾り、チューインガムと煙草の焦げ跡がこびりついた小汚いカーペット。お香のようなヒッピーの匂いが鼻先をかすめ、試聴用のヘッドフォンは壊れるか盗まれるか、のレコードショップ。そこは、“若者のほとんどがバンドの成功を賭け、支給された失業手当を楽器につぎ込んでいた街”マンチェスターの、音楽シーン中心地だった。そしてぼくの毎日はこの“小宇宙”を中心に公転していた。

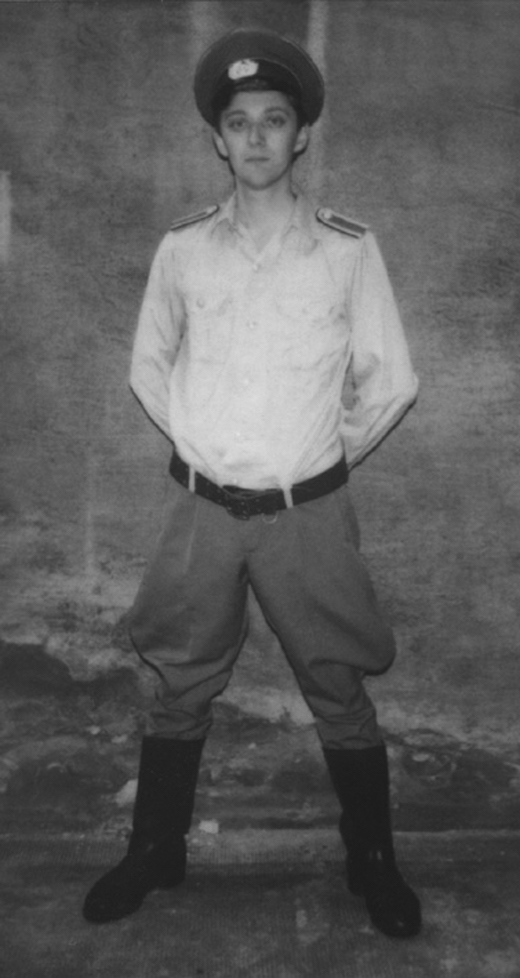

若かりし頃のマーク。

同時期、仲間と地元のパンクバンドにも在籍していたのだけれど、ぼくはなにもパンク一筋というわけではなかった。入れこんでいたのは西ドイツ生まれの前衛的・実験的音楽「Krautrock(クラウトロック)」。Kraftwerk(クラフトワーク)やCan(カン)、Neu!(ノイ!)みたいなバンドが操るキテレツでプログレッシブなドイツの音をマンチェスターで“布教”しようとしてみたりもしたが、この手の音楽は、地元ではまあ売れなかった。

そうやってぼくは大人になり、やがて時は流れ1978年、ハタチの夏。ぼくはパンクに飽きていた。自分の中で聴き尽くしたなという感じがした。

仕事もバンドもすべて投げ打って「ベルリン」に行きたい。その思いは強くなっていった。なぜかって? さっきあげたように、ぼく自身が元よりドイツ音楽に傾倒していたというのもある、が。でも無意識にぼくに影響を与えたのは、少し前にベルリンに移住したあの「デヴィッド・ボウイ」だ。

彼はアルバム『Low(ロウ)』(1977年)をベルリンでレコーディングし、名曲『Heroes(英雄夢語り)』をドイツ語でも歌った! それはとても画期的なことだったといえる。なぜって、それこそがみんなの「ベルリン」のイメージを変えたから。ドイツは“敵国で冷戦最後の砦”、ベルリンは“共産主義と資本主義に分断された政治的な街”だとしか思っていなかった英国人の頭に、「ベルリン=音楽の街」というイメージを実に自然と植えつけたのだ。

「ぼくの目的地はベルリンだ!」。気持ちがベルリン一色に染まっているぼくに反比例するように周りの反応は冷めたものだった。「なんのためにベルリンに行くんだ?」マンチェスター・パンクシーンの先駆者(そして、ピストルズをぼくらの地元に招聘したことでも有名な)バズコックスのピート・シェリーは、そうためらいがちに尋ねてきた。両親もご近所さんも首をかしげる[4]。でも唯一、あの伝説のポストパンクバンド、ジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスだけがぼくのベルリン愛に同調したらしく、「俺も行きたい。ブランデンブルグ門をこの目で見てみたいね」と“歴史マニア”らしい発言をした。

ジョイ・ディヴィジョンのメンバー、マネージャーと。

左から2番目がイアン・カーティス、中央奥に座っているのはマーク。

そんなこんなでヨーロッパ横断の鉄道切符を手に、ぼくはマンチェスターを出発した。ケルンやデュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘンを周り、小汚く煤けたハンブルグまで行き着くころには、道中で出会う人々の“常套句”には慣れていた。「なぜベルリンに?共産主義の東側にあるし、いつ第三次世界大戦が起きてもおかしくないキケンなところだぞ」。ベルリンに対する負のイメージが膨らめば膨らむほど、俄然興味を持った。ぼくはそういう質(たち)なのだ。

結局、ハンブルグからベルリン行きの列車に乗るはずが、最終の一本を逃し、駅員に教えてもらった通りヘルムシュテット(西ドイツ側からベルリンに入る最西端の地)からヒッチハイクをすることに。運よく、「乗れよ」とドアを開けてくれたヒッピー風の男のフォルクスワーゲンに滑りこむと、車はぼくが行き先を告げる前に西ベルリンへと向かっていた。

ベルリン、スパイ映画とネオンの詩

文字通り何もない無人地帯をしばらくずっと走っていくと、やけに眩く点灯した検問所に差しかかった。東ドイツの国境だ。ここではすべての車が止められ、何か不審なモノ(者)が潜んでいないか、トランクやボンネット、車体の下まで隈なく検査される。まるで、スパイ映画のような世界。ぼくが差しだした書類に、油ぎった髪にニキビ面の国境警備隊が目を通す。そして東ドイツの通行査証が押印されたパスポートが手元に戻ってきた。

検問所を後にする。光がぼんやりと遠のき、車窓をかすめるのは、文字通り真っ黒の闇だけになった。「なんで西ドイツから男たちがベルリンへ押し寄せるか知っているか?そりゃ、“兵役を免れるため”だ」。フーベルトと名乗る運転手のヒッピーはそう教えてくれた。ベルリンの男たちは兵役逃れできるらしい。

続けて彼は、ベルリンで泊まるところがないぼくの心を読んだかのように「今晩はどこに泊まるんだい?」と聞いたかと思うと、次の瞬間には、合鍵をくれた。彼の取り壊し予定のアパート(もう住んでいるのは彼しかいなかった)に“解体業者が来るまで”いてもいいと言って。

カーステレオから漏れ出る混線したラジオの雑音とアウトバーン(*)の上で車がタイヤを軋ませる音。奇妙な“協奏曲”を奏でながら、時速100キロの車は西ベルリンを目指した。

(*)ドイツの速度無制限道路

東ベルリンで行われたメーデーのパレード。カメラのシャッターを押した直後、マークは秘密警察2人に取り押さえられ、尋問された。

写真には、ドイツ社会主義統一党書記長、エーリッヒ・ホーネッカーと閣僚評議会議長(首相)、ヴィリー・シュトフの姿がある。

3時間ほど経っただろうか。ケバケバしいほどのネオンが目に飛び込んできた。車はすでに西ベルリンを走っていたのだ。スパイ映画で何度も見た灰色がかった“ベルリン”が、こんなにも明るいなんて! ぼくは心底驚いてしまった。

車はようやくアパートに着いた。その建物は、戦争の爪痕がくっきりと残る“弾丸の穴だらけの代物”で、これには、ああイメージ通りのベルリンだなと思った。でも中は見事に立派、4メートルはあるかというほど高い天井、寄せ木張りの床、白い大理石の浴室にバルコニー付きときた。マンチェスターの公営団地から来た者としては、まるで宮殿だ。寝床を整えてもらい、ぼくは目を瞑る。がらんどうのアパートにフーベルトの「おやすみ」が響いた。

マンチェスターのレコードショップ店員だった頃のこと。ある日、常連客の地元DJ、ロブ・グレットン(Rob Gretton)が「昨晩、世界で一番かっこいいバンドをみた。俺、マネージャーになりたい」と興奮気味に言ってきた。「Joy Division(ジョイ・ディヴィジョン)」というバンドらしい。さらに同じ日の晩、トニー・ウィルソン(*)もやって来て「世界で一番のバンドを見た」と面食らった様子で口走った。やはり「ジョイ・ディヴィジョン」だというのだ。

音楽業界の“耳が肥えた”二人が太鼓判を押すバンドがどうしても気になり、ついに彼らのショーを見に行ったのだが、目を疑った!だって、それはぼくの同胞、イアン・カーティスのバンド「Warsaw(ワルシャワ)」だったから!イアンはぼくのレコードショップの常連客で、昔からよく音楽や神話、歴史、陰謀説の話に耽った馴染みの仲。普段はおとなしい彼がステージでは自由に暴れまくっていた。その後も交流は続き、ベルリンに越してきたぼくの元に、イアンから1枚のカセットテープが届いた。それはあの伝説のファーストアルバム『Unknown Pleasures(アンノウン・プレジャーズ)』の原型だった。

(*)マンチェスターの音楽ムーブメント「Madchester(マッドチェスター)」を巻き起こしたファクトリー・レコードのオーナー。テレビ番組の司会も務める地元音楽シーンの顔役で、シーンの中心地・ナイトクラブ「Hacienda(ハシエンダ)」もオープンした。

#003「東ベルリンに恋に落ちた。そして、“カセットテープ密輸中毒”になった」

西ベルリン、初日の朝(厳密には、その前の晩に到着したから2日目か)。ふるさとの母に無事到着の一報を入れようと思い、公衆電話用の小銭をとお金をくずすため、アパートの向かいのバーに入ってみた。まだ朝だというのに店内では二、三人の年寄りたちがシュナップス (アルコールの強い蒸留酒)をちびちび呑みながら雑談に興じている。棚の陳列をしている店の人が目に入ったので、ぼくはうやうやしく不慣れなドイツ語で「すみません、英語を話しますか?」と声をかけてみた。するとその大きな影はキツいドイツ語訛りの英語で「イエエエッシュ、ダーリンッ」と発する。目の前にデンと立ちはだかったのは、180センチはゆうに超えるトランスジェンダー殿。ショーガールのような厚化粧にだいだいの豊かな髪をして黄と黒の水玉の服でめかしこんだ“男”だった。朝10時をまわったありふれたバーにて、ありふれた常連客と当たり前のように共存している。「ベルリンへようこそ」っていうわけか。ぼくはいたく感動した。

この時代ですでに日常風景にすっかり溶けこんだゲイやトランスジェンダーと会話するという、なんともベルリンらしい体験をした後、ぼくはアパートの周辺をぶらついてみた。そのあたりはシェーネベルク地区と呼ばれていて、ヤク中の娼婦がたむろすことで悪名高いポツダマー通りと目と鼻の先にあった。道端には、片足のない肥った娼婦や、編み物をしながら猥褻な詩を朗読している気狂いの老女。ベルリンには世間からはみ出た者たちがそこらにいて、ある意味マンチェスターよりもタガが外れていると思った[5]。

もう少し歩いてみると、ベルリン動物園駅にたどり着いた。終戦時から時計の針が止まったようかのような趣きの駅で、東ドイツ管轄らしい。外ではキッズたちがヘロインを売り買いし、構内では警官が酔っ払いや娼婦を取り締まっている。腐ったような小便とタバコの悪臭が鼻腔をしたたかに直撃する。耐えきれなく駅を後にしその足でカント通りのカフェに入り、ラテマキアートを注文する。それは取っ手が欠けたスープボウルに注がれ運ばれてきた。

表に出ると、一台のスポーツカーがぼくの脇でスピードを落とした。「ブランデンブルグ門がどこにあるか知っている?」小粋な男がそうぼくに尋ねる。何べんも地図を眺めていて場所を熟知していたぼくは、案内がてら同乗することになった。「そう、君はイギリス人か。なら、チェックポイント・チャーリー(東西ベルリンの境界線上にあった国境検問所)を通過するのは問題ないだろう。東に行ってみるといいよ」男はさらりとそう言った。

次の日ぼくは男の助言通り、東ベルリンにいた。雲ひとつない気持ちよく晴れた日だった。

西と東の“国境”を越えるのは思いのほか容易だったが、同時にとても変な気がした。東西をわける白線を跨いだときに襲ってきた言葉にできない不安。微々たる粗相でも刑務所行きだという“冗談抜きに強硬だぜ、共産主義国”に足を踏み入れてしまったからだ。もう後戻りはできない。

検問所の話をしておくと、それはプレハブ作りで、そこに到達するまでには鉄のガードレールで作られたジグザグの道を通らなければならない(こうやって越境者をゆっくりと歩かせ、監視塔にいる看守たちが双眼鏡でじっくりと監視できるようになっていた)。到着するといくつかの質問に答え(渡航目的を聞かれたら即座に“観光”だ)、当日の深夜まで有効な一日限りの査証代5ドイツマルク(旧独通貨、現在のレートで2.5ユーロ=約310円)を払う。それに6.5ドイツマルク(現在のレートで3.25ユーロ=約404円)を東ドイツマルクに換金することも義務付けられていた。

複雑な気持ちのまま検問所をくぐり抜け、ついに東の地を踏んだ。美しい大通り、ウンター・デン・リンデンを闊歩し「ああ、ソ連は戦利品としてベルリンの一番美しいところ(東ベルリン)をもらってたんだな」などと思いながら、ブランデンブルグ門にフンボルト大学、ベーベル広場、ルストガルテン(旧王宮庭園)、ナショナルギャラリーにエジプト博物館の前を通り過ぎる。どの建物も戦争のせいで煤汚れ、弾丸の穴だらけだった。改修工事を終えたベルリン大聖堂だけは、実に立派にそびえていた。

腹が空いたので、たまたま見つけた食堂に入ることにした。入るなりむわっとした蒸し肉と茹でた芋の匂いを鼻いっぱいに吸いこむと、学校給食を思い出した。そこではぶすっと不機嫌顔で太っちょの配膳係の女たちが水っぽい食事をよそってくれる。着色された紫キャベツなのか漂白された白キャベツなのかわからない洗剤っぽい味のキャベツを、これまた錆びたパイプで汲みあげられたと思われる安ビールで流しこむ。これが共産主義版ファストフードか。あとで知ったのだが、この食堂は夜になるとディスコに化けるらしい(後ほど、この話もしたい)。

はじめて行った東ベルリンは、どこを見回しても“兵隊”と“制服”ばかりだった。ぼろぼろと垢の落ちるような東ベルリンは、ぼくの、そして退廃美を愛でるデカダンにとってはディズニーランドだった。この感じ、大好きだ。今度はもっと長くいたい、もっと東ベルリンを奥深く探求したい。ぼくの心は正直だった。

カセットテープの密輸に成功(ただしどこに隠したかは教えられない)

退廃の街に取り憑かれたぼくがそこに舞いもどることになったのは、そう先のことでもなかった。なぜかというと、ぼくは音楽密輸人としての初ミッション「カセットテープの密輸」を担っていたからだ。動機は、以前チェコスロバキアを旅した際に出会った東ベルリンの知り合いへプレゼントするため。彼らが好きだと言っていたキング・クリムゾンのようなイギリスのプログレッシブ・ロックを詰めこんで。なんせ、東の人たちはレコードが欲しくたって手に入らなかったから。

密輸決行の日、ぼくは西ベルリンの自宅アパートで慎重に“支度”をした。入念にカセットを隠しこんで(どこにどうやってカセットを忍ばせたかは、悪いが言えない)、チェックポイント・チャーリーへ向かったわけだ。

検問所に到着したときは、さすがに心臓が爆発しそうなくらい早くなった。見覚えのあるジグザグの道をいたって普通に歩き、一つめの狭い個室までたどり着く。個室の天井と背後は鏡になっているから、警備員は越境者が挙動不審じゃないか、何か隠しているのではないかを監視できるようになっている。

煙草をくゆらせていたビン底眼鏡の警備員にパスポートを見せ、難なく第一関門突破。ブザーとともに開いた扉を抜け、二つめの部屋へ。そこでは税関管理人が獲物を狙うハゲワシのように目を光らせていたのだが、予想に反して持ち物検査はおざなりで、ボディチェックもすっ飛ばされたことにぼくは意気軒昂だった。だってもしカセットが見つかったとしたら、ブラックリストに名を刻まれ、東ベルリンから永久追放決定だ。そうしたら、小さいぼろレストラン“Balkan Grill(バルカン・グリル)”でカセットを渡すために密会する東の者に会えなくなってしまう。いま思えば、たぶんぼくはカセットテープの密輸がクセになって、捕まるまで続けようとしていたのだと思う。なんたって、密輸テープを手に入れた東の若い音楽狂たちの喜びを目にできるのなら、危険を冒す価値さえあるとまで感じていたから。その日を境に、カセットテープの密輸が“中毒”になった。

#004「性に音楽、西ベルリン狂乱時代。その頃、東でも世紀の“違法パンクライブ”がはじまろうとしていた」

東ベルリンに恋に落ちたぼくにとって、規制でがんじ絡めの東と対極にある西ベルリンの生活も魅力的なものだった。バカ安い家賃にビール。ローラースケートで踊るディスコにローラースケートでトランスジェンダーがバーガーを運んできてくれるレストラン。女の子はアンダーヘアを剃っていなくて、男の子たちはキツくかけたパーマに大きな口髭、化粧をしている者さえいた。みんながレコードプレーヤーやカセットレコーダー、それかウォークマンを持っていて、テレフォンボックスの前には長蛇の列。ポラロイドのインスタントカメラかスーパー8mmフィルム(個人用ムービーフィルム)も小脇に携えて[6]。

ぼくのクローゼットの服はほとんど“ジャンクショップ”から来た。服から日用品までなんでも揃うがらくた屋で買った中折れ帽にレザーコート。

通りがかったお年寄りが顔をしかめる、ぼくの“ゲシュタポ(ドイツの秘密警察)”ルック。ジャンクショップのほかにも若者に人気だったのはブルームーンという名の流行りの服屋で、

そこではドクターマーチンのブーツやジョー・ストラマーが着ているようなレザージャケットが手に入った。

西ベルリンに着いたばかりの頃、ぼくはデヴィッド・ボウイに会うことを試みた。一番現実味のあるルートは、ボウイと同居していたこともあるエドガー・フローゼ(ドイツのロック/シンセサイザー音楽グループ・Tangerine Dreamのメンバー)に近づくことで、彼を訪ねにアパートまで足を運んだ。しかし呼び鈴で中から出てきたのは赤子を抱えた彼の妻で、エドガーはツアーで不在だった!結局、彼に会うことができたのは20年後になってしまった。

ちょっとヤケになって、ボウイやイギー・ポップが入り浸っていたゲイカフェやキャバレー風のナイトクラブに行ってみたりもした[7]。そうやって毎晩地元のクラブやバーに通っていると、やがて同じ顔に出会うようになる。ヒッピーやパンクス、不法居住者、ゲイやレズビアンがひしめく街。お世辞にも綺麗とは言えなかったが、すごくセクシーな街だった[8]。

ベルリンのミュージシャンたちも自由で、互いのバンドメンバーを交換しあったり一回限りのコラボレーションをしてみたりと、個人ばかりが抜きんでることに必死だったマンチェスターのミュージシャンに比べ、どこか肩の力が抜けていた。

マークが結成したバンド、Die Unbekannten

自身のバンドにガールズバンドのマネージャー。ベルリンでも「音楽」で世過ぎする

その風潮に押され、ぼく自身もバンドを組むことになってしまった。そんなつもりはさらさらなかったのに。1980年の大みそか、あるクラブの閉店ライブイベントで出演バンドに欠員が出たからちょっと演ってくれないかとプロモーターから電話が掛かってきたので、慌ててアパートにギターを取りに行き、ドラムやシンセサイザーが弾ける友人も巻き込んでステージに立った。酔いが醒めぬままジェームズ・ボンドのテーマなんか数曲プレイしたのだが、正直酷い出来。しかしプロモーターはそうは思っていなかったみたいで、半年後にまた出演を頼まれた。ドラッグでハイになっていたのか酔っ払っていたのか気が狂っていたのか「やります」とまた承諾してしまったぼくは、その頃親しくしていたイギリス人の男、アリステア・グレイをボーカルに指名しベースの弾き方を教えた。ライブ当日、ステージでは酔い(昼から呑んでいた)と緊張が一気に襲ってきて、違う曲のドラムパターンをかけてしまったり、アリステアは歌詞カードが読めずきちんと歌えず散々な始末だった。でもこのライブが不覚にもアルバムとしてリリースされてしまい、西ドイツのロック雑誌が「頑なまでのミニマリストだ」とか地元ジャーナリストが「“知られざる(The Unknown)のふたりのイングリッシュメン”」と絶賛レビューを書いた。そうしてぼくたちのバンド名は「Die Unbekannten(The Unknown)」になった。

Die UnbekanntenとミュージシャンのThomas Wydler(トーマス・ワイドラー)。

さらにぼくが西ベルリンに移住したことはマンチェスターですぐに噂になって、昔からのDJ仲間ロブ・グレットン(ジョイ・ディヴィジョンのマネージャー)が、できたばかりのインディーレーベル「ファクトリーレコード(*)」のベルリン特派員にぼくを推薦してくれた。特派員としてジョイ・ディヴィジョンやオーケストラル・マヌーヴァーズ・イン・ザ・ダークといったファクトリーのバンドを、ベルリンのラジオ局や音楽雑誌に売り込んだりしていた[9]。

*78年にマンチェスターで創立されたインディーズレコードレーベル。 ジョイ・ディヴィジョン、ニュー・オーダー、ハッピー・マンデーズなどのバンドを輩出、ポストパンク、マッドチェスター、レイブシーンの形成に大きく貢献した。

とまあベルリンでもぼくは音楽で飯を食っていたというワケだ。地元のクラブに出入りしていると、ほどなくしてガドラン・ガットという名の女と知り合いになる。彼女は女だけのエクスペリメンタルバンド「Malaria! (マラリア!)」を率いていて、このバンドときたらいままでの音楽とは実にかけ離れた新しいサウンド、どのボーイズバンドよりも激しい音楽に強烈なライブ。メンバーたちも中性的でミステリアス、そして本当に変わり者たちだった。ぼくはすぐに気に入り、ローディーやサポートアクト、サウンドエンジニアなどをやるようになったのだが、彼女たちはみんなに「マーク・リーダーは私たちのマネージャー」と言いふらすようになってしまった。[10]

Malaria! (マラリア!)

教会違法ライブの顛末〜マイクが壊れ、ボーカルはやけくそに地声で叫んだ

マラリア!のほかにぼくがサウンドエンジニアを担当していたバンドが「Die Toten Hosen(ディー・トーテン・ホーゼン)」。そう、あの東ベルリンの教会での“違法ライブ”を遂行することになった西ベルリンのパンクバンドだ。話が宙ぶらりんになっているので、その顛末を話そう。

東の音楽狂にパンクバンドを生で見せてあげようと誓ったぼくが司祭を説きふせ、教会で違法ライブをすることになってた、というところまで話していたと思う。当日は、東の友人にギターとみすぼらしいドラム、アンプ一台、壊れかけのマイクを工面してもらっている間、ぼくの方ではメンバーの西から東への越境を遂行していた。「東は世界一入場規制が厳しい“ナイトクラブだから、所作も格好もいたって普通に」と釘を刺す。パンキッシュな服に髪型は絶対NGだ。検問所の前でメンバーを小さいグループにわけ、互いのことを知らないふりをさせるなどの入念な申し合わせで、越境に成功した。

その晩ぼくたちは教会のコミュニティーホールに集まり、この日最初で最後の記念撮影をした。そして30人ほどの内輪の友だちを前に、照明もステージもないライブがはじまったのだ。警察がぼくたちに逮捕しに突入してくるかもしれない? もう遅かった。肝心のライブは、終始電流が走ったかのような衝撃だった。2、3曲演ったあとマイクは壊れ、ボーカルはやけくそに地声で叫んだり。すべての楽器の音が一つのアンプに集まり、悲歌のように聴こえてしまうこともあったけど、重要だったのは音そのものではなくて、西のバンドが東でパンクを演ったということだった。

小一時間のライブ中、一分一分刻まれるごとに警察はいつ来るかとそわそわしたが、結局現れなかった。「やったぜ!うまくいった」「冷酷なスターリン崇拝の東ドイツを負かしてやった!」。違法ライブの成功はぼくたちみんなで起こした“政変”であった。のちにわかったことだが、西のバンドが東ベルリンで違法演奏したのは、歴史上これがはじめてだった。

#005「東の無名バンドを英音楽番組に出演させよ。史上初、共産主義国のアングラバンド“逆輸入”実録」

教会での違法パンクライブを成し遂げた、ぼくマーク・リーダーと東西の音楽狂たち。この偉業の成功で勢いに乗ったぼくのもとに一件の依頼が舞い込んできた。それは、本国イギリスで人気を誇っていたテレビ音楽番組『The Tube(ザ・チューブ)』からだった。80年代の人気バンド、たとえばフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドやバナナラマなどの登竜門だった番組が、西ベルリンに出張し地元のミュージックシーンを紹介する“特別番組”を作りたいと言い出した。そこで、ミュージシャン兼ファクトリーレコード特派員であってベルリンの音楽シーンにも詳しかったぼくに“仲介人”になってくれないかとお呼びがかかったというわけだ。それは何から何まですべて準備をこちらがしなければいけないことを意味していた。出演するのにふさわしいミュージシャンたちも撮影ロケーション、機材の手配、そして撮影許可までも。

このベルリン特別編はミューリエル・グレーという名の女性ジャーナリストと西ベルリンのアバンギャルド音楽シーンについて造詣が深かったNME(英老舗音楽雑誌)のライター、クリス・ボーンが司会を務める予定で、ぼくはクリスとどんな西ベルリンの音楽シーン像を紹介しようかああだこうだと話し合っていた。つまらない商業ポップなんかじゃないアングラシーンをイギリス中のテレビに映すことができるんだ、とはじめる前からかなり鼻息荒かったぼく。知り合いのミュージシャンたちの出演も機材の準備もオーケー、ロケーションも整い(米・英軍基地で働く友だちに頼み込んでスパイが出入りする場所などゾクゾクするようなロケ地の撮影許可ももらった!)、さあ明日番組クルーが来るぞ、というときになってクリスが急遽仕事の都合で来ることができないと報らされた。ということはつまり、ぼくが司会者としてテレビに出演することになってしまったのだ!

ここまできたのだから司会しないわけにはいかない。承諾したぼくの頭にあるアイデアが思いついた。番組が“ベルリン特別編”と謳うなら、なにも西ベルリンだけじゃなくて片割れの“東ベルリン”の音楽シーンだって紹介すべきじゃないか? 番組制作側に東もどうかトライさせてくださいと頼みこみ、承認をもらうことに成功。さらに東ドイツ政府のお役所トップたちとのミーティングにまでこぎつけたのだ。思いの外あっけなく番組の主旨を理解したお偉い方から撮影許可までもらえた。

許可があることは、東の地下で巻き起こるラディカルなパンクシーンをテレビで放映することが可能、というわけではなかった。東には正式にはパンクは存在しなかった。パンクは資本主義社会の欠陥、失業の原因だと見なされ、脅威の存在だったのだから。それでもぼくは、東で極秘ライブを成功させたんだから、東の急進的なバンドもどうにかして出演させることができると信じていた。ただ難関は、中年のプログレッシブバンドなんかじゃなくて、イギリスの若者も共感できるような若さみなぎる東の若者を象徴するようなフレッシュなバンドを探すことだった。

赤パンツ・ツンツンヘアの無名バンドにピンとくる

ある昼下がり、番組制作に関してお偉い方との息の詰まるようなミーティングを終え電車を待っていた。出演にふさわしいバンドを数週間ほど探し回ったのだがまだ見つからず憂鬱な気持ちになっているぼくの目に、真っ赤なパンツにツンツン頭、ギターケースを抱えて仲間と歩く若い男の姿が飛び込んできた。気がついたら彼らを追いかけていた。開口一番バンドやっているか?イギリスのテレビに出演したいか? と息を切らせながらまくし立てるぼくに(しかも革のロングコートに革の手袋、白シャツ黒タイ、中折れ帽子のマフィアみたいな格好のぼくに)いささか彼らは押され気味だった。「そんなの不可能さ!」と彼らは言う。一般観衆の前での演奏許可さえ持っていないのに、イギリスのテレビに出るなんて?

それでも折れなかったぼくは、どんな音楽を演っているのか? どんなバンドに似た音楽なのか? と聞くと、彼らは「ザ・ポリスにちょっと似ている」と答えた。うううん、まあ大丈夫だろう。それに彼らの容姿は完璧だった。若くてファッショナブル、ニューウェーブっぽい。これから曲の練習に行くという彼らについて行くことにした。ギタリストは見事に美しい手作りギターを持っていて(“買えないモノは作ればイイ”という東の精神によるもの)、ドラマーはみすぼらしい緑の肘掛け椅子に座り、彼らはドイツ語でザ・ポリスの雰囲気漂うオリジナル曲を披露してくれた。うん、なかなかイイぞ。というか、すごくイイぞ。

さて、その次は肝心な「彼らの出演許可をいかにしてとるか」だ。アンダーグラウンドなシーンでしか存在しない、つまり表向きは存在しないことになっている“ジェシカ”という無名のバンドを。そこでちょっと悪賢いことを思いついた。政府から大々的な信頼を寄せられている自由ドイツ青年団(Freie Deutsche Jugend, FDJ*)という組織を“利用”する方法だ。ぼくが実際にジェシカと出会って出演交渉したなんてことは明るみに出せないから、まずは彼らに、「青年団の本部に行って、『イギリスのテレビが東ドイツの新人バンドを探していると小耳に挟んだ』と伝えてごらん」と頼んだ。そして次に、ぼくの方では政府のお偉い方に「青年団を通じてジェシカという名の新人バンドがいると聞きました」と報告する。あたかも「あなたたちの信頼する青年団も知っているバンドですよ」というふうに帳尻をあわせるという手筈。お偉い方が、青年団が言うならいいだろう、となるはずだ。

小細工の甲斐あってお偉い方は、検討して来週連絡すると言い、次にバンドの存在が確認できたと告げてきた。それからぼくは幾度となく東ベルリンに足を運び、お偉い方とのミーティングを重ね(ジェシカのバンド練習にもこっそり訪ね近況報告をして)るうちに、これは本当に実現するかもと手応えを感じた。ついに番組の撮影クルーと東ベルリンに入ったが、このときになってもまだ正式にジェシカが出演できるのか、どこで撮影するのかがわからない状態だった。結局、撮影予定の一時間前になってやっと出演許可が降りた! 場所は、市内のスポーツセンターだった。

*旧東ドイツの支配政党だったドイツ社会主義統一党の青年組織。対象は14歳から25歳の男女、75%に上る東ドイツの青少年が加入していた。活動の目的は東ドイツの若者に社会主義・共産主義の政治に興味と理解を持たせることだが、ディスコやロックコンサートをも運営することもあった。

撮影の日、ぼくはひどく緊張した。だが、いい緊張感だ。あの違法教会ライブを思い出させる。レコーディングスタジオですら、本物の観客の前ですら演奏したことがなかったバンドだが自信に満ちた様子で、こんな大舞台に立てるのは最初で最後のチャンスかもしれないと心得ていたようだった。彼らの演奏は卓越していて、小さなラウドスピーカーからこの日はじめて披露された曲がかき鳴らされたとき、ぼくの目には涙が込みあげてきた。ぼくは、この若造バンドのことを心底誇りに思った。後日番組は放映され、バンドにはアルバム制作など音楽の道が開けたのだった。

#006「西では“ゴミ”を楽器にしたバンドが誕生。東の隠れゲイディスコではぼくの“密輸テープ”が流れた」

西で誕生、“ゴミ”を楽器にした実験バンド

時計の針が深夜12時を過ぎないと、なにもはじまらない街。しかしいったん過ぎると朝9時まで“夜”が続く街。それが西ベルリンだった。夜行性動物たちの溜まり場クラブ「Risiko(リスク)」に、上の毛(頭の毛)だけでなく“下の毛”も整えることができる“ぶっ飛びサロン”。夜はアートショーや実験音楽のライブパフォーマンスなんかをやっていた。トイレはなく、シンクが洗髪と“排泄”兼用だった[11]。

英音楽番組『Tube』のインタビュアー、ミュリエル・グレイと。

ぼくの西での生活に余裕などない。9時5時とは真逆のサウンドエンジニアの仕事、常に担当バンドのため次のギグチャンスに目を光らせるマネージャーの仕事。レコードを買うお金や東へ行き来する費用も確保したい。だから、シェーネベルクのクラブのバウンサーだってバーテンダーだってやった。それはクラブやバーで出会った人間も同じで、ぼくのように昼の光を見たことのない夜行性動物ばかりだった。いつも閉店ギリギリ5分前に滑りこんでヒーターの炭や1リットルの牛乳を手に入れられたらラッキー、という人たちだ。

その代表格が、ブリクサ・バーゲルトという男だった。マラリア!*のメンバーが経営していた服屋(ベルリンミュージシャンたちの溜まり場)の下宿人で、オーソドックスの真逆を突っ走るような男。変人の多いベルリンを物差しにしてもかなり度が過ぎていた。彼は「アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン」という名の新しいバンドをやっていて、楽器や器材を買う金がないからと、通りで拾ってきた一般的に“ゴミ”と呼ばれるモノ(鉄柱や金属くず、工事現場用具、洗濯機のドラムなど)を拾ってきては曲を奏でた。財布に余裕がない者はときに創造的になれる。ブリクサには学歴も職もアパートすらなかったが、工場地帯の荒地を探索し、アウトバーン(ドイツの高速道路)の橋に隙間を見つけバンドの練習場所にした。高さ1.5メートルほどしかない狭い空間は“驚くほどにアコースティックに響く上質な環境”で、頭上に重量トラックが走ると揺れがひどかった。ギターを弾くにも猫背だ。ブリクサにとって西ベルリンは“ゼロ地点”。すべて自分の手からつくりはじめる場所だった[12]。

*西ベルリンで結成された、ガールズ・エクスペリメンタルバンド。

それに西ベルリンは、他国の者にとってもキテレツで独創的な“孤島”だった。安い家賃に安価なドラッグ、可愛い女の子たち。最低の有り金だけで住める街には、自分の故郷では味わえない刺激を求め国外からやって来る。そのひとりにオーストラリアのマルチアーティスト、ニック・ケイヴ*がいた。彼に「ベルリンのことを知りたいなら住んでみるがいいさ。まずはぼくのアパートに泊れよ」と言うと、ある昼下がり、ふたつのスーツケースを引きずってヤツはほんとうにぼくの玄関先までやって来た。ニックだけでなく、磁石のように西ベルリンに引きつけられてきたミュージシャンたちはいて、ぼくは彼らの案内役を買ってでた。休暇で訪れたヒューマンリーグ**のエイドリアン・ライトをライブに誘ったり、シュバイネハクセ(ドイツ料理、ローストした豚脚)を楽しみにしていたマンチェスターの同胞、ニュー・オーダーのバーナード・サムナーをハイエナジー***系のゲイディスコへ連れて行ったり。バーナードは、イアン・カーティス亡き後(▶︎詳しくは後記の余談を)しばらくぼくと一緒にいた。新生ニュー・オーダーのインスピレーションにと、彼のシンセサイザー好きを見越してディスコに連れ出したのだ。ここからバンドはもっとエレクトロ路線になり、あの不朽の一曲『Blue Monday(ブルー・マンデー)』が生まれることとなる[13]。

ニュー・オーダーのバーナード・サムナー(左)と。

イアンが逝った後、故郷マンチェスターに戻る気がしなかったが、自分の未来はベルリンにあるかどうかは不明だった。しかし答えを代弁してくれたのが「Ich steh auf Berlin(ベルリン、愛す)」という曲を出したニューウェーブバンド、アイディアルだ。ほかにも新しいバンドは生まれ、たとえばパンクバンド、ディ・エルツテは自らをワーキングクラス色の強い“ザ・アンダートーンズやバズコックスのようなバンド”と喩えたり、忘れてはならないのが東ドイツから西に亡命し国際的にも成功した“パンクのゴッドマザー”、ニナ・ハーゲン。ドイツ語で歌うグローバルスター誕生は、マレーネ・ディートリヒ以来の偉業だった[14]。

*オーストラリア出身のロック歌手・詩人。バンド「The Birthday Party(ザ・バースデイ・パーティー)」、「Nick Cave and the Bad Seeds(ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ)」を結成。ダークでゴシック、耽美な世界観を纏う。

**80年代に席巻したイギリスのエレクトロポップ、テクノポップを代表するバンド。

***80年代初頭にロンドンのゲイディスコ・シーンで生まれたエレクトロニック・ダンスミュージック。Dead Or Alive(デッド・オア・アライブ)やBobby O(ボビー・オー)などが代表。イタリア発祥のイタロディスコにも影響。

東唯一のゲイディスコで流れた「ぼくの密輸テープ」

話を東にしよう。驚くかもしれないが、東でもディスコは“合法”だった。東のDJたちは西のラジオから曲を録音しラジオDJの語りを削除してカセットテープに落としていた(DJたちもミュージシャンと同様、公共の場でのプレイ許可が必要だったが)。「DJセットの3割は東の音楽をかけなければならない」という決まりがあったのだが、DJたちもずる賢く、大抵その3割をバーのスタッフが開店準備をしているときに流し終えてしまう。パーティーがはじまれば70年代後期のディスコミュージックを延々と。念のために言うが、“パンク”は絶対禁止だった。

エイズ問題が蔓延して認めざるをえなくなる89年まで、東ベルリンの辞書に“ホモセクシュアリティ”は存在しなかった。しかし、ゲイバーやゲイカフェは確かに存在し、ゲイたちの出会いの場はあることにはあった。その中でも有名だったのが唯一のゲイディスコ「ザ・ブシェアリー」、縮めて「ザ・ブシェ」だ。中はUVライトがはりめぐらされ白シャツや歯を妖しく照らし、ゲイたちは目配せひとつでダンスフロアへ連れ立っていく。このダンスフロアこそ、ぼくの密輸テープが流れた場所だった! ぼくの友だちが、ゲイダンスミュージックの金字塔ペット・ショップ・ボーイズ(PSB)*のニール・テナントの旧友で、彼からPSBのリリース前のニューアルバム・プロモテープを手に入れた。これは是非とも東唯一のゲイディスコでワールドデビューをさせたいと、ぼくはテープを密輸しDJに渡すことに成功したのだった。しかしかかったところで、みんな知らない曲だからと、ダンスフロアはがらんどうになってしまった…。

*ロンドン出身のエレクトロデュオ。世界的大ヒットの代表曲は「West End Girls」「Go West」で、現在まで全世界でのアルバムセールスは5,000万枚以上。ニールはゲイを公言している。

マークの隣にそびえるのは、東ベルリンのアレクサンダー広場(アレクサンダープラッツ)にあった街のランドマーク「ベルリンテレビ塔」

ぼくはブシェに行くときはたいてい隠れホモセクシャルの友人と一緒に行き、エーバースヴァルデ通りのゲイカフェでも友人とよく会っていた(ここは幾分か秘密警察の目が離れていた)。アレクサンダー広場駅の地下には、こじんまりしたゲイバーもあった(そして未だに存在している)。シェーンハウザー通りの50年代初期からあったカフェ地下の薄汚いディスコ(ここの選曲はよかった)、小汚いローラーディスコになるカフェ、東ベルリン記者団のオフィスビル内にも週末になるとディスコに化けるカフェが入っていたのだ。

しかもあろうことか国会議事堂(共和国宮殿)の地下にもディスコがあったのだ! ダンスフロアはスタートレックのような目がチカチカするサイケ模様で、軽食(缶のパイナップルと砂糖漬けのサクランボがてっぺんに乗ったハワイアントーストとか)も提供していたから、いつもクラブ内は食べ物のいい匂いで充満していた。悪名高かったのは、アレクストレフ。スーダンやアフリカの社会主義国家からの黒人やシリアからのアラブ人留学生が出入りしていて、けばけばしい東の女の子たちが、あわよくば巨根の黒人たち(失敬)にお持ち帰りされないかとたむろしていた。そこではゴミみたいなポップソングがかかっていたが、音楽目的の人なんていなかった。

#007「教会極秘パンクライブ第二弾。そこには恐るべき“ヤツら”が待ち構えていた…」

歌詞に“隠れメッセージ”、ハガキに“暗号”

西の人間は東でなにが起こっているのかなんて気にも留めなかったが、実際東には西の音楽に影響を受けた“なりきりバンド”が次々誕生していた。ザ・ポリスを真似たジェシカ、ノイバウテンのようなAGゲイガー、“ジェネシス+ディープ・パープル+ユーライア・ヒープ”なカラット。しかしやはり音楽活動は容易いものでは到底なく、楽器ひとつ手に入れるのが骨折り、やっと手に入れた楽器にはケーブルを張りアンプに繋ぐ。いや、その前にアンプを見つけるという大仕事があったか。それに、東では「バンド結成=党の方針に従う」。物議を醸すような話題や政治的内容の歌は断固禁止、それでも歌おうとした者は高い代償を払わされる。みな歌詞はドイツ語でなければならなかったので、外国語を“利用”して意味深なメッセージを隠すことも不可能だった。それでもうまくやってのける者はいるもので、プログレッシヴロックグループ「スターン・コンボ・マイセン」のメンバー、ICファルケンバーグは自身のヒット曲『ワンダーランド』で、“牧歌的なおとぎの国”を夢見た。このおとぎの国はどこかって? 東ドイツでないことだけは間違いないだろう。東のバンドには素人丸出しで正直ひどい腕のバンドもあったが、ぼくは少しでもファッショナブルでニューウェーブな音を鳴らそうと頑張る若者の姿には感謝の念すら持った。

ベルリンのメディア・アーティスト、ファビアン・グローブ。

東の音楽マニアたちはどうやって音楽を消費していたのだろう。大半は、西ベルリンのラジオ番組やBBC(英国放送協会)、AFN(米軍放送)、RIAS(西ベルリン米軍占領地区放送局)、SFB(自由ベルリン放送)などから流れてくる西の音楽をテープに落とした(「お願いだから、ラジオDJよ、延々に語らないでくれ」と願って)。RFTというカセットレコーダーはとても高価で、オルヴォ社のカセットテープは一ヶ月の家賃分だったので、録音したテープは回し聴きかコピー。イギリスのような海賊放送(放送免許なしのラジオ放送)は存在しなかった。なんせ秘密のラジオ局をつくろうとしても、必要な機材を手に入れることさえ難しかったし、ラジオやテレビは共産党の“拡声器”となっていたからだ。

西のアーティストのLPは法外な価格で、たとえばディープ・パープルやピンク・フロイド、ジミ・ヘンドリクスのようなクラシックロックのオリジナル盤といったら100DM(現在のレートで50ユーロ=約6,600円)もするため、ブートレグが出まわる(質はこの上なくよかったが)。街には国営のレコードショップしかなく、闇ショップはなし、人づてか蚤の市しかルートはなかった。

だから、東の音楽狂はぼくの密輸カセットに大変世話になった。もしこんな違法がバレたらぼくの身になにが起こるか承知の上だったが。カセットにはクラシックロックからパンク、ディスコに映画のサウンドトラックをつめこんで。エレクトロなデペッシュ・モードやニュー・オーダー、ペット・ショップ・ボーイズ、ゴスロックのシスターズ・オブ・マーシー、英ニューウェーブデュオ・ソフトセルのマーク・アーモンドなんかだ。西ベルリンからはゴミ楽器バンド・ノイバウテンにマラリア!、教会違法ライブを成功させたパンクバンド、ディー・トーテン・ホーゼンの新曲も。

手に入れたばかりのハイエナジーの12インチレコードでディスコミックステープもつくった。一つのカセットでジャンルをごちゃ混ぜにすることも。たとえばエンニオ・モリコーネ*のような映画音楽ではじまり、エレクトロかヒップホップ、そいでもって次にダークでシンセっぽいものときてディスコでシメる。とにかく普段ラジオで流れない種の音を、東の音楽狂たちにできるだけ聴かせてあげたかったんだ。

*イタリアの作曲家。『ニュー・シネマ・パラダイス』『マレーナ』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』などを手がけたことで有名。

東の者はこんな感じで音楽を“盗み聴いて”いたが、秘密警察(STASI)に見つかるリスクは常にあった。もちろんぼくも細心の注意を払わなければならない。特に東西ベルリン間の連絡はいつでも非常に難しい。西から東への電話は容易だが、東から西へは一筋縄ではいかない。まずは電話を予約。会話内容すべては監視対象だ。他の連絡手段といったら「郵便」だったが、電話同様、東を行き来する郵便物はもちろん監視対象。秘密警察はかなりのプロで、形跡を残さずに郵便物を開けてしまう。なので、ぼくが活用したのは「ハガキ」だった。文面にちょっとした“暗号”を組みこむのだ。たとえばこう書いたとする。「昨日の晩、2週間前に発売されたシスターズ・オブ・マーシーのニューアルバムを聴いたんだけど、たった2分30秒しかない曲があったんだぜ」。この暗号を解いてみると、こうなる。「2週間後の水曜日、午後2時30分に地下鉄のあの駅で落ちあおう」

教会極秘ライブ第二弾。まずい、秘密警察に見つかった!?

1983年に、ぼくは歴史上初・東での西バンド違法演奏を“教会”で成功させていた。バンドは、西ベルリンのパンクバンド、ディー・トーテン・ホーゼン(以下、ホーゼン)。そして懲りずにまた、ぼくは反体制の仲間と豪ニューウェーブバンド「ザ・チャーチ」のメンバー、友人のトレバー・ウィルソン(ベルリンのアングラ雑誌編集者)と一緒にホーゼンの教会極秘ライブ第二弾を企てていた。今回の名目は、ルーマニア孤児飢餓のためのチャリティコンサート。サポートアクトは、東のインディーグループ、ディー・ヴィジョンだ(のちに彼らのアルバムをプロデュースすることになるのだが)。この頃までには、ぼくは車持ちの米兵とも仲良くなっていた。彼は連合軍側の人間なので、東西の国境においては監視対象にならない。彼の手助けで、車用のカセットラジオにカセットテープ、レコード盤、食品、ギターにベース、VHSカメラにフィルムまで持ちこむことができたというわけだ。

バンド、ディー・ヴィジョン。

88年の凍える寒い土曜の朝。“トップシークレットライブ”の招待客は選ばれし30人の知り合いだったが、到着すると教会の広場で待っていたのは何百人もの群衆だった。しかし異変はこれだけではなかった。ディー・ヴィジョンが前座を演っている間、制服に身を包んだドイツ人民警察がぶらついていたのだ。教会前には人民警察の車が乗りつけられている。政府関係者がこの極秘ライブについて聞き知っていることは明らかだった。そして極めつけはあの恐るべき秘密警察が、ホーゼンの演奏を阻止しようと現場に踏み込んでいたのだ。もはや今回の極秘ライブは、ぼくらが願うほど“極秘”といえなくなっていた。

いよいよホーゼンの出番、となったとき教会の司祭が残念なお知らせを観衆に告げた。「ホーゼン演奏禁止」。落胆が観客を駆け巡る。午後の楽しみを奪われてしまったと怒るパンクスたちが、ぞろぞろと広場を後にした。

ぼくたち主催者はどうにかしてホーゼンのライブを実行しようと脳みそを絞った。この崖っぷちの状況を切り抜けることは無謀に思えたが、ここにきてある策を閃いた。秘密警察はきっとホーゼンがどんな連中か知らない。では「ホーゼンはドレスデン(東ドイツの街)出身の他のバンド」ということにし、司祭にも口裏を合わせてもらおう。言いなりの司祭がドレスデンのバンドが演奏すると不機嫌な観客に告げている間、ぼくは会場を後にするキッズたちを追い、戻ってくるように呼びかけた。“ドレスデンから来た他のバンド”は君たちの目当てホーゼンなんだよ、と目配せをして。なにをほざいているのだと言わんばかりのぼんやり目線、疑い深い視線を投げかける者もいたが、大喜びで広場に駆けもどる者もいた。“ドレスデンのバンド”ホーゼンは、欺瞞(ぎまん)がバレ中断させられるまでの45分間、ライブをやり遂げた。

ライブも無事(?)終了後、夕暮れどきにバンドたちと東のパンクス集団を連れてカール・マルクス通りの“東にしては高級な”(それでも小汚い)ハンガリー料理屋を訪れた。ぼくと米兵の友だちの後を充血目で酔っ払ったパンクブラザーたちがゾロゾロと行進する(中にはビールをラッパ飲みしているヤツもいた)。こんな高級店に入るのははじめての者もいた。ぼくら20人の薄汚いパンクスたちは、ちょっとだらしなく腰掛け、酒にタバコを嗜みデカダンな雰囲気を味わっていた。

時計の針が深夜12時を刻々と目指すなか、西から来たぼくたちは大急ぎで国境に向かった。米兵の友だちは一方通行の道を逆走したり信号無視したりと、可能な限り交通ルールを破り尽くした。ベルリン=フリードリヒ通り駅の国境で、ホーゼンと落ちあう。リードボーカルのカンピーノは第一関門の看守に早速呼び止められ、被っていたニット帽を脱ぐように言われていた。カンピーノが素直に応じると、イチゴのように真っ赤なツンツンヘアがお出ましした。この“感嘆すべき”光景に絶句した看守が冷淡に「どこの馬鹿がお前を東に入れたんだ?」と吐き捨てると、カンピーノは抜け目なくこう切り返した。「お前の仲間の馬鹿野郎さ!」。この後どうなったかは想像にお任せするとしよう(もっとも彼は生きて越境できたが)。

#008「録音とび時間なし、ドラムマシン密輸の東バンド極限レコーディング。そして自宅アパートには怪奇な鏡が…」

東の音楽キッズ、ラジオの前で正座

1980年代も後期に差し掛かると、西ベルリンのミュージックシーンの狂乱はしぼみかかっていた。自然発生的に生まれては消えていた急進的なエネルギーは目に見えるように失われ、多くのバンドはプロの道に進むか、解散していた。パンクやジャーマン・ニューウェーブバンドの大量放出は飽和状態を生み、ついにその泡は弾けた。SO36やRisiko(リスク)のようなバーやクラブは閉店。音楽シーン全体はドラッグ漬けの昏睡状態に溺れていて、多くがその犠牲になり、たとえばぼくを訪ねベルリンに来たニック・ケイヴなんかも、もうパーティは終わったと街を去ってしまった。ただぼくだけは違った。西には小さいながらもダンスミュージックシーンはあったし、それでももし退屈になれば、冒険的な危うさを含む東にいつでも逃げこむことができたから[15]。

マークが西ベルリンで結成していたバンド、Shark Vegas(シャーク・ベガス)。

そう、生気を失う西の音楽シーンとは反対に、今度は東がだいぶ緩んできた。ラジオでは放送許可が下りた西バンド、たとえば、ザ・キュアーやデペッシュ・モード、ニュー・オーダーを流す番組もあった。「カセットレコーダーのための音楽」という名の番組なんてそのいい例だ。東の音楽キッズたちは獲物を狙うハゲワシのようにラジオの前で身構えて、DJが今週のアルバムについて語り終えるや否や録音ボタンを押した。どの番組よりもダントツで人気だったのが、ジョン・ピール(BBCラジオ1の名物DJ)の番組で、音楽中毒者にとって彼の番組を聴くことは、もはや宗教的儀式だった。

録音とぶわ時間ないわの、東バンドレコーディング。途中怪奇な出来事も…

東には独自のレコードレーベル「AMIGA(アミーガ)」があった。第二次世界大戦後に創設された国営レーベルで、クラシック音楽専門の「ETERNA(エテルナ)」や政治色の強い「LITERA(リテーラー)」なども存在した。アミーガはすべての大衆音楽を管轄しており、ジャンル関係なく音楽業界を独占している状態だった。

ある日アミーガから、某アーティストのレコードが発売されることとなった。アーティストは、東ドイツ初の“インディー”バンドで、東のバンドで唯一英語で歌うことが許された「Die Vision(ディー・ヴィジョン)」。彼らはティーンから人気絶大で、国中のユースクラブで満員御礼ライブをしていた。あ、ユースクラブというのは、鬱憤たまった東のキッズたちがたむろす場。ビールはなく、その代わり安いハードリカーと、“クラブ・コーラ”とよばれた一口飲むたびに歯が溶けてしまうような感覚に陥る怪しい酸性ソフトドリンクしか売ってなかった。

まあユースクラブのことはさておき、このディー・ヴィジョンが人気すぎて手に負えなくなってきてから、東の政府のお偉い方はバンドに「解散!」を通告するか、国営レーベルと「レコード契約」を結ばせ自分たちの監視下に置くほかなかった。そして彼らは、後者を選んだ。1989年、アミーガからディー・ヴィジョンのアルバムプロデュース依頼がぼくに舞いこむ。

まずは朝8時にレーベルのオフィスに行き、レコーディングスタジオの予約をするよう指示された。オフィスはベルリンの壁のすぐそばにそびえ立っており、看守がぼくの書類に目を通し、建物に入れてくれた。中は掃除クリーナーの匂いで充満し、オフィスには60年代風ヘアスタイルの小柄な女性がちょこんと座っている。机に置かれた大きな革の台帳の影から丁重にこう尋ねてきた。「いつからレコーディングを開始しますか?」。西ベルリンやイギリスでレコーディングしてきたときの要領で、「そうですねぇ、6週間くらいです」と答えると彼女は、この男気が狂ってるわ!といわんばかりに目をパチクリ、「それは承りかねます。この国は社会主義です、みんな交代で使用しなければならないのです…。月曜の午後3時と火曜の朝7時半からで予約入れときますわ!」。ぼくの心中は大パニック状態だった。どうやってそんな短時間でレコーディングを完成させられるんだ?

思い悩んでいても仕方ないので、初日にぼくはある策をとった。同じレコードスタジオを使用する他のプロデューサーたちについて、それから制作中の作品について調べたところ、彼らは朝早くに仕事をはじめ、さっさと家に帰りたいご老人たちだとわかった。その内の一人、野暮ったいスーツにグレーヘア、眼鏡の学校教師風プロデューサーに歩み寄り、彼の夜のシフトとぼくの昼のシフトを交換してくれないかと頼む。彼が“ありがたく”その相談に応じると、ほかのご年配プロデューサーたちも自らシフトを交換してくれないか、と頼んできたのだ!

ということで、アミーガレコードのスタジオで、ディー・ヴィジョンのレコーディングがはじまった。この国で唯一の公式スタジオだったが、これがDIYの傑作スタジオだった。エンジニアのディーター(彼は素晴らしい腕をもっていた)と彼のアシスタントが手づくりしたもので、たとえばテープレコーダーは、オタリ社の外見にルボックスのデッキ、テレフンケンの発電機を搭載したつぎはぎのフランケンシュタインのような代物だった。他にも違うメーカーの有りものを組み合わせた創作物が転がっており、「必要性がクリエイティビティを生む」を体現したかのような場所。そのほかにも美しいスタインウェイのグランドピアノにノイマンのマイク、大きなマーシャルやヴォックスのアンプ、フェンダーのストラトギャスター、メロトロン(アナログのサンプリングキーボード)まであった。

いよいよバンドがスタジオ入り。2、3曲演ってウォームアップし、サウンドを調整。ドラマーがあまり上手く音を出せていないようで緊張しているのだろう、とさほど気に留めていなかったが、次の日彼はスタジオに足を踏み入れるや否やぼくのところに直行し、バンドを辞めると告げた。二日目でドラマーが脱退!こりゃ素晴らしい!

ドラマーがいないならドラムマシンを、とレーベルを通じて公式に注文しようとしたが、ここで驚愕事実発覚。ドラムマシンが届くのが6、8ヶ月先になるというのだ。こりゃ間に合わぬ。他に選択肢がなかったため、ぼくは西ベルリンに戻ってドラムマシンを“密輸”した。困難はまだあった。東では電力供給が乏しかったため電源が突然落ちることもある。なので(セーブをしていないと)テープレコーダーに録音しておいた24のトラック全部が台なし!という悲劇も、不運なことに数回あり、その度に失った箇所を修復するか録音し直さなければならない。ぼくはディーターと一緒にバンドがスタジオを去ってから、その修復に取り掛かったりしていた。

これはレコーディングの話ではないのだが、ぼくはアルバム制作中、東ベルリンのアパートに泊まっていた。作業は夜遅くまでかかり、スタジオから東の国境、西の国境から自宅間にも長い時間歩きで帰らなければならないため、バンドのシンガーが彼の部屋の上を貸してくれたのだ。家具つきの部屋だったのだが、入居してすぐ壁にかかる大きな鏡に気づいた。ぼくはこの鏡をなんだか怪しく感じ、非常に落ち着かない気分になった。部屋を貸してくれたバンドのシンガーに冗談交じりに「これってマジックミラーなんじゃないの?」と言うと、彼はそんなたわ言には取り合わない、といった態度を示した。しかし部屋には、当時の東ベルリンには非常に珍しいことに電話も置いてあった。もしかして秘密警察が盗聴マイクを仕掛けているかもしれないと疑ぐり、部屋では至って普通の行動をするように務めた…。真実はわからない。

と、ちょっと気味の悪い話になってしまったが、レコーディングの方はというと予定よりもかなり時間がかかっていた。社会主義特有の限られた時間体制や電圧の問題、そして楽器が足りないことなどが原因で。それでもバンドの未来は明るい、とレコーディングが終わる前からみんな気分上々だった。アルバムの先行予約販売数は3万7,000枚で、レーベル代表たちも確かな売上が手に入るとほくそ笑んでるようだった。

そしてぼくたちはファイナルレコーディングを1989年11月2日に終える。セッションのあと、ぼくはレストランで、もそもそなにかを貪っているディーターの向かいに座り、「最終ミックスをする前に短い休暇が欲しい」と告げた。イギリスの友人とルーマニアやポーランド、チェコ、ハンガリーなどを周る計画をしていたのだ。その晩、ぼくは西ベルリンのアパートに戻り、旅行の準備をした。そして11月8日の晩、ぼくはポーランドを目指しベルリンを発ったのだ。その次の日に、あの大事件が歴史に刻まれるとは知らずに…。

#009「ベルリンの壁崩壊前夜の奇跡ー ボウイが壁を背に向け歌い、平和の行進が街を扇動する」

1989年5月、ハンガリー政府がハンガリー・オーストリア間の国境を開放、鉄条網を撤去*した。この出来事は、ドイツ国民に大きな変化をもたらした。数百もの東の者たちがハンガリーの観光ビザを申請しはじめたり、友人が東欧に消えたかと思えば数日後に西側諸国に出現したなんて報告も日々耳にするようになった**。東は確実に崩壊しはじめ、混沌と革命の時代にさしかかっていた。予定されていた東ドイツ40周年パレードが、天安門事件のような惨事なるんじゃないか、という噂さえも流れていた。チェコ共和国は亡命を計る東ドイツ民を阻止すべく、ハンガリーとの国境を閉鎖せざるを得なかった。たいてい誰にでも、私財をなげうって亡命した知り合いがいる。東ベルリンには実に不穏な雰囲気が漂っていたが、ベルリンの壁が崩壊する気配はまだなかった。

*第二次世界大戦後、社会主義政権国家だったハンガリーにも、オーストリアの国境にベルリンの壁のように鉄条網が敷かれていた。しかし1980年代になると民主化運動が進み、1985年には、旧ソ連ゴルバチョフ書記長がペレストロイカ(改革)を掲げ、新思考外交を展開して緊張緩和を進めた。

**ハンガリー経由で西側に亡命できるかもしれないと、多くの東ドイツ国民が隣接するチェコスロバキア(当時)やその先のハンガリーに押し寄せた。

東では不協和音が流れる一方、音楽規制は徐々に緩和されていった。東は西のアーティスト、たとえば、ブルース・スプリングスティーンやローリング・ストーンズ、それにデペッシュ・モードでさえをも招待しパフォーマンスをさせていた。さらに東との国境に隣接する西ベルリンの国会議事堂(プラッツ・デア・レプブリック)前では、マイケル・ジャクソンやピンク・フロイド、バークレイ・ジェイムス・ハーベスト(英プログレバンド)のコンサートを催したのだ。

さらに87年、東ドイツのニュースはこう告げた「退廃的(デカダン)な身なりの若者たちが殺気立って国境付近に詰めかけています!」[16]。デヴィッド・ボウイが国会議事堂前(西側)でベルリンの壁を背に向け、ステージに立った*のだ。ぼくは現場にはいなかったのだが、何百もの東のファンたちが壁に殺到し、東ドイツ警察が出動、彼らの鎮静にあたったと聞いた。公の場で「壁をとり壊せ!」と叫ばれたのはこれがはじめてだった。

*1987年6月6日、ボウイは西側の壁ギリギリでコンサートを開催した。何千人もの東の者が国境(壁)に集まり、ボウイの姿が見えないまま必死で彼の歌声を漏らすまいと聴き入った。東にも向けられたスピーカーからは、名曲『ヒーローズ』も流れてきた。ヒーローズは、ベルリンの壁で落ち合う恋人同士を見て書かれた曲。曲を演奏する前、ボウイはドイツ語でこう叫んだという。「壁の向こう側にいる友人たちに私たちの願いを送ります(We send our best wishes to all our friends who are on the other side of the Wall.)」。東の若者たちは、ボウイと一緒に合唱した。このコンサートから1週間後、レーガン米大統領が旧ソ連ゴルバチョフ書記長に壁の取り壊しを申し入れた。

音楽の力はさらに大きくなる。89年7月、雨降りの土曜。西ベルリンでとあるデモンストレーションが遂行された。といっても、なにに抗議反対するわけでもない。150人のレイブミュージックファンが集い、“平和、幸福、パンケーキ(Peace, Happiness and Pancakes)”をモットーに愛と平和、自由を讃美し行進したのだ。その後も毎年行われることとなったレイブ・パーティー「ラブ・パレード」の誕生だ。

政治体制にも翳りがみえてきたのは確かだった。89年10月7日、カール・マルクス大通りで行われた東ドイツ40周年のパレードにも顕著にその兆しはみえた。これまでは国民のほとんどが参列していたパレードだったが、この年ばかり盛況ぶりを失い、閑古鳥状態。議事堂付近では、“Gorbi! Gorbi!(Gorbiはゴルバチョフの愛称)”と唱える群衆が、教会には新政党の代表たちの話を聞きに集まった市民たちが、アレクサンダー広場にはスターリンのような鋼鉄な態度を徹底していた東のトップ、エーリッヒ・ホーネッカーへの抗議運動を率いる人々が見受けられた。数日後、ホーネッカーは辞任することとなる。

明らかに時代が変遷期を迎えるなか、ぼくはというと、東のインディーバンド、ディー・ヴィジョンのアルバム制作をあらかた終えていた。最終ミックスをする前に休暇が欲しかったため、89年11月8日の晩、東欧への旅に出発していた。その翌日の11月9日になにが起こったのか知ったのは、10日後の道中でだった。ポーランドのクラクフで知り合った学生たちと遊び、チェコスロバキアで雪山のゲレンデ外にあるディスコでダンスし、ハンガリーでワインテースティングを嗜んでいるときに知った「ベルリンの壁、崩壊」。ぼくは、ヒトラーの死以来の、非常に歴史的に重要な事件を目撃できなかった。不思議なことに、この知らせを聞く前、旅で出会った誰もがこの大きな報せをぼくたちに教えてくれなかった。しかしこの事件を知ったからといって、西との電話回線がないため現場状況は掴めない。ぼくは友人たちと東欧旅行を続行することにした。

壁は、すでに崩壊した。ぼくがルーマニアからベルリンに戻ってきた頃、アミーガ(東ドイツ国営レコードレーベル)が大きな政変を経験していた。強硬な共産主義者たちがクビなり、アミーガが解体されていたのだ。新しく代表に就任したのはマティアス・ホフマンという男で、彼から「アミーガは“ZONG(ゾング)”に改名した」と聞かされた。そしてディー・ヴィジョンのアルバムはリリース続行だとも告げられた。

この大政変の真っ只中、アルバムは最終ミックスの段階を迎えていた。エンジニアたちは西のスタジオで制作したいと切望したので、ぼくたちはベルリン・アンハルター駅付近のスタジオで作業することにした。ここには最先端のミキシング機材が揃っていて、それはアミーガの“フランケンシュタインDIYレコードスタジオ”とは正反対だった。

このアルバムの名前はもう決めていた。『Tourture(拷問)』。ドイツ混乱期・大政変期に、アルバム制作で経験した困難(社会主義特有の限られた時間体制や電圧で音源とぶ、ドラムマシン“密輸”)だけでなく、東の者たちがこれまで経験してきた苦悩をも象徴する言葉だと思ったからだ。いま振り返れば、これは間違いなく歴史的な作品となった。アルバムは、選択の自由という賜物を与えられた何千もの東のキッズたちのサウンドトラックとなったのだ。彼らのほとんどは、オリジナル盤を持っていなかった。友人のアルバムを焼き増ししたり、レコード盤からカセットに落としたものをまたコピーしたり。若者たちのこの行為が、アルバムを格別な存在にした。そして東西が統一されたいま、このアルバムは“東”ベルリンの国営レコードレーベルが出した最後のアルバムとなった[17]。

最終話 #010「分断した東西を統合したのは“テクノ”だった」

旧無人地帯のテクノクラブで、東西若者踊る

壁崩壊という大事件が歴史に刻まれていたとき、ぼくは東欧旅行に出ていたのだが、ベルリンに戻って直感した。あらゆることが、もうこれまでとは違う、と。それでも、東の生活はすぐに激変したというわけではなく、街を行き交う人は揃いも揃ってジャージや擦り切れたジーパン、スニーカーという出で立ちのままだった。

壁という隔たりがなくなり、東の者たちは西の様子を一目みたいと思った。それは西の者も同じで、東はどんな様子か興味津々だ。国境はいまだに存在したが、看守たちは手のひらを返したように一様に慇懃で愛想よく、なにを持ち込んでも気にしないといった様子だった。さらに東の共産主義政権は崩壊していたので、実質的に法律が効力を発しておらず、音楽規制なども取り下げられた。東の国営レコードレーベル・アミーガでさえ、“ゾング(ZONG)”に改名されたのだ。

東と西のあいだに、脅威などもう存在しない。冷戦が終結したことに、みな心から喜んでいるようだった。街は肩の力が抜けたといった感じで、酩酊したかのような火照る高揚感さえ漂う。壁の開放とともに、国境付近の無人地帯にある廃墟、たとえば燃料庫や発電所までもが突如としてクラブベニューとなった。マイク、アンプ、スピーカーにターンテーブル、スモークマシーン、ストロボ、照明にアルコール、ドラッグさえあれば、レイヴパーティの完成だ。テクノと呼ばれる新しいスタイルのエレクトロダンスミュージックがベルリンにも生まれたのだ。クラブに押し寄せるのは、なにも東のキッズだけではない。西のキッズもくる。「UFOクラブ」はこのシーンの代表的なテクノクラブで、キッズはみなここを目指した。そしてクラブシーンに登場したのが、エクスタシーと呼ばれる安価な新しいパーティードラッグ。これまでドラッグ未経験の東のキッズが、西のキッズも交え、一緒に“E”を体験する光景は、なかなか印象的だった。

テクノは、分断された国の若者たちを統合した。テクノはひとつのライフスタイルだった。テクノは、ヒッピーのような自由や愛、平和を孕んでいて、ドイツを象徴する新しい音楽となった。テクノの祭典・ラブパレードでは、レイバーたちが通りに出て音楽に身を任せながらダンスし一日中ドラッグにふけっていた。警察は特に気にするそぶりをみせず、若い警官なんかはレイバーたちと一緒に踊っていたりもした。この光景は、“新生ベルリン”にふさわしいイメージだった。

創造性を刺激するベルリン。同じマインドセットの人々と出会うことができるベルリン。どんな格好をしようとも、どんな性であろうとも関係ない、常識の範囲内でほとんどすべてのことが許容されるベルリンだ。

壁崩壊のおかげで、東と西の者たちが出会い、旧無人地帯で踊り明かした。みなが同じ精神状態で、互いを愛した。冷戦は終わり、核戦争による破滅の脅威はなくなった。国家の分断は終わり、東西の者たちがたったひとつの曲に身をまかせダンスする。1990年10月3日に制定されたドイツ再統一のもっと前から“本当のドイツ再統一”は、壁崩壊直後のダンスフロアでおこっていたのだ。

ベルリン・テクノシーンの初期レーベル、創設

壁も崩壊し、東西キッズが同じダンスフロアで同じ曲で踊る。東のキッズたちがようやく好きな音楽レコードを買い、聴き、音楽づくりができるという事実を前に、ぼくは彼らにきっと新しい音楽レーベルが必要だろうと感じた。アミーガ改めゾングに、テクノレーベルをはじめたらどうか、と提案すると、彼らはテクノに造詣の深いぼくがはじめたらどうだと切り返してきた。東のキッズの音楽活動を手助けをしたかったぼくは、ヘルマン・ゲーリング(ドイツの軍人)の元オフィス101室を占領し、自身のレーベルを開設した。その名も「マスターマインデッド・フォー・サクセス(Masterminded For Success、“成功への黒幕”とでも訳そうか)」、略して「MFS」だ。

レーベル運営の経験はなかったが、どんな音をつくっていきたいかはわかっていた。初期のテクノは、ドンドンドンドンととても激しい強打音だったが、ぼくはもっとメロディックで、眠気を誘うようなトリッピー・トランス配合のテクノをつくりたいと思った。独エレクトロアーティストのコズミックベイビーと若きトランスDJのポール・ヴァン・ダイクのジャーマントランスユニット、ビジョンズ・オブ・シヴァの「パーフェクトデイ」という曲が、MFS発の最初の国際的ヒットとなった。

ぼくは真剣に仕事に打ち込んだ。レーベル運営は9時5時でなく四六時中、どうやってアーティストをプロモーションしようか考えている休みない仕事だった。以前ぼくはデザイナーだったこともあり、自分のレーベルにかっこいいイメージは必要不可欠だった。ファクトリーレコードのトニー・ウィルソンとミュートレコードのダニエル・ミラーにメンターになってもらい、ぼくはレコードスリーブのデザインから、プロモーション活動、ツアーマネージャーにプロモーター、アーティストの取材質問の対応まで手がけた。レコーディングスタジオに足を運び、演奏やマスタリングを監修し、いかにして自分のアーティストたちを他のアーティスト以上にさせるかばかり考え巡らせた。

しかし、簡単には物事は進まない。アーティストたちは芽生えたエゴや劣等感を消すため、やってはいけないドラッグに手を出した。物事が間違った方向に進んでいき、最終的に自分の働きに対しての十分な賞賛を得られないことにうんざりしてきたぼくはレーベルを中断し、自分の音楽プロデューサー業を再開することにした。独トランスデュオ、ブランク&ジョーンズの依頼でニュー・オーダーのバーナード・サムナーをボーカルに迎え、80年代風のリミックス。『ミラクル・キュアー』が生まれた。するとこの曲を耳にしたペット・ショップ・ボーイズのニール・テナントからリミックスを頼まれたり、ジョン・フォックス(英ニューウェーブバンド・ウルトラヴォックスの初期ボーカル)やデペッシュ・モードからも依頼が舞い込んでくるようになった。若手の知られていないアーティストたちと仕事をするのも好きだった。

グッバイ、スターリン。破壊と創造の狭間でくすぶった冷戦時代を乗り越えて

いま回想してみると、ベルリンの小さな音楽シーンは間接的に世界にとてつもなく大きなインパクトをあたえていたのかと思う。ぼくが西のディスコで聞いたハイ・エナジーミュージックのテープをバーナード・サムナーに渡していなかったら『ブルー・マンデー』はおそらく生まれていなかっただろうし、デペッシュ・モードのマーティン・ゴアがベルリンに少しでも住まなかったら、彼らのサウンドも変わらなかったことだろう。デペッシュ・モードのプロデューサー、ギャレス・ジョーンズがノイバウテンとのレコーディングを経験したことが、デペッシュ・モードの名曲『ピープル・アー・ピープル』につながっただろうし、ノイバウテンとの邂逅に衝撃を受けたニック・ケイヴが自身のバンド、ザ・バッド・シーズを結成した。

80年代、誰もが21世紀のベルリンがどうなっているか想像できなかった。家にセントラルヒーティング(温められた水が配管を巡り、建物全体を温める中央暖房システム)もなく、暖をとるためにクラブに行く。冷戦真っ只中でくすぶり、シンボルや法、制服、音楽、石、破片と戯れていた。破壊できるものは破壊し、タブーをぶち壊し、制限を超え、ユートピアを実現し、欲しいものをままにした。歴史のページの上を土足で歩き、そこに新しくものを書き足したりもした[18]。それにぼくは自分のことを“密輸人”だとは思っていなかった。ぼくにとってテープなんかを密輸するのは、たんなる奉仕に過ぎなかった。欲しいものが手に入らない友人への手助け。スターリンの国で制限された生活を送る彼らに、少しでも楽しみをわけてあげたかったのだ。

ベルリンの地に足を踏み入れてから壁崩壊までのぼくの数年は、無謀で冒険に満ち溢れた眠り知らずの歳月だった。いま思えば、みんなが想像できないような体験をしていたんだと思う。結局、80年代は閃光のように終わった。ぼくにとってベルリンは、天国の島だ。ひとつだけ言えることといったら、ぼくは自分のしてきたことを誇りに思う。そして間違いなくこうも言える。ぼくはあの時代あの瞬間あの土地に自分の足で立ち、どうしようもなく格好いいベルリンを目撃していたんだ![19]

マーク・リーダー/Mark Reeder

1958年、英・マンチェスター生まれ。78年から独・ベルリン在住。ミュージシャン、プロデューサー、サウンドエンジニア、レコードレーベルの創設者として英独、世界のミュージシャンを育てあげる。

過去にはニュー・オーダーやデペッシュ・モード、電気グルーヴなど世界的バンドのリミックスも手がけてきたほか、近年では、当時の西ベルリンを記録したドキュメンタリー映画『B Movie: Lust& Sound in Berlin (1979-1989)』(2015年)でナレーションを担当。現在は、自身のニューアルバム『mauerstadt』の制作やイギリスや中国などの若手バンドのプロデュースやリミックス、執筆・講演活動なども精力的に行っている。markreedermusic(ウェブサイト)

———————

Writer: Mark Reeder

Reference: [1] ~[19] Reeder, Mark.(2015). “B BOOK: LUST&SOUND IN WEST-BERLIN 1979-1989”. Edel Germany GmbH

All images via Mark Reeder

Translated by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine