「最近まで、世間の誰も知らなかったと思う。かつてのトルコに〈パンクシーン〉があったなんて」

“西”ではロックバンド・ニルヴァーナがアルバム『ネヴァーマインド』を世に送り出し、グランジが席捲していた1990年代初頭。チェック柄シャツにコンバースのキッズがカート・コバーンに心酔していたころ、軍事クーデターにより音楽文化が潰されたはずのトルコでも、チェック柄シャツにコンバースのキッズが“独自の音楽シーン”を築いていた。これは、西でパンクが誕生してから10年あまり遅れてトルコで生まれていた、〈誰も知らないパンクシーン〉の話だ。

音楽大国から、“音楽文化の不毛地帯”へ。抜け穴を通ったティーンたち

「80年代から新しい音楽シーンが生まれていない国」「“独自の音楽シーン”がない国」といわれている、トルコ。ヨーロッパとアジア、中東の文化が交差するこの国では、80年代に勃発した軍事クーデターにより、“音楽”がもみ消された。

トルコにもかつて、リベラルな表現がよしとされ、独創的な音楽があふれた時代は存在した。60、70年代は西のサウンドとトルコの民族音楽が融合した「アナトリアン・ミュージック」と呼ばれるサイケデリック/フォークロックが一時代を築き、その幽玄サウンドは国境を越えて響いていた。現在でも、同ジャンルのオリジナルレコードはコレクターズアイテムとして高値で取引される。

70年代まで音楽大国だったトルコを瞬く間にして〈音楽文化の不毛地帯〉に変わり果てさせたのが、80年の軍事クーデター*だ。音楽や映画をはじめとする文化は、若者や労働者などの反対分子を煽りかねないと規制対象に。

*当時、左右両翼の政治対立による政治テロが激化し、高失業率に経済も崩壊寸前という無秩序の混乱期に。これを鎮めようと、軍部が国政を掌握した。

自由な思想の“西の音楽”は禁止され、レコードショップやレコードレーベル、イベント、ライブ会場は次々と消え去り、表現の自由は矢継ぎ早に放棄させられた 。見事なまでに音楽文化を育む土壌が一掃され、以降15年以上にわたり実質的な〈音楽文化・空白の時代〉が到来する。「西のパンクやハードコアを聴いてるってこと自体が本来起こりえないこと」だったはずなのだが、聴くに足らずパンクシーンをつくっていたティーンたちの、コーラとファンタ片手のパンクシーンが確かに実在した。

「ブルージーンズを履いてるだけで冷遇される」カルチャー暗黒期に生まれたパンクス

「当時は、ブルージーンズを履いてるだけでも路上で冷遇されたんだ。そんな国で、イスラム家庭で育った12、13歳そこらの少年が、西のパンクやハードコアを聴いてるってこと自体が本来起こりえないこと。でも“兄貴”はどうしてか聴くだけで足らず、彼なりのパンクをつくりはじめたんだ」。

我々HEAPS(ヒープス)の取材にて回想するのは、トルコ人監督のムー・トゥンク。今年にはいって公開された映画『アラダ(Arada)』を制作。音楽文化・空白の時代、保守的な当時のトルコでパンクスとして生きること、を一人の男の目線から描いたフィクション作品だ。主人公のモチーフとなったのが、監督の実の“兄貴”、オークン。トルコ国内において、はじめてパンクロックのレコードを発売したといわれるバンドのメンバーで、90年代前半の首都イスタンブールに人知れず存在した“パンクシーン”のキーマンだ。ブルージーンズに後ろ指を指されながらも独自のパンク/ハードコアを鳴らしていた兄を目撃していた弟ムーに、知られることのなかった〈90年代前半トルコ・パンクシーン〉のベールを剥がしてもらう。

封筒に忍ばせた密輸用のカネ。兄貴の海賊版カセット。パンクスはモテない

「たぶん、これは僕が3歳か4歳の頃の写真だと思う。ほらみろ、“デビルホーン”をかましてる」。

ヘビーメタル/ハードロックのハンドサイン・デビルホーンでばっちりキマる幼きムー。隣にいるのが母親で、その横でよれっとしたTシャツにジーンズ、メガネ姿で写るのが、トルコ・パンクシーンの中心人物だった兄オークンだ。

左が兄オークン、右が弟ムー。

当時、オークンは12歳。パンクといってもピストルズやクラッシュといった英国パンクではなく、D.R.IやM.O.D.などの米国ハードコアパンクやスレイヤーといったスラッシュメタルなどを好んで聴いていたという。「兄貴とハードコア・パンクとの出会いって本当に偶然で。あるカセットテープの最後に、表記せずに内緒で別のアルバムも入ってたらしいんだ。それがパンク。不意に流れたそれに、兄貴は脳天を直撃されちゃったみたい。そのカセット? もちろん、海賊版だよ」。ムー曰く、レコードショップさえなかったという当時は、もっぱら街の“カセットショップ”や、飛行機のパイロットが国外から密輸したレコードをカセットに落として、西の音楽をたのしんだそうだ。

「パンクやハードコアって曲が短いだろう? だからカセットショップのオーナーは、1つのカセットにアルバムを3枚くらい入れてくれたんだ」。他にも西の音楽を聴く方法はあった。「レーベルの〈カタログ〉を通してカセットを手に入れる方法ね。国外のレコードレーベルに連絡してカタログを取り寄せたり、友だちの家でたまたま見つけたり。カタログにはバンドの写真も説明も一切なく、バンド名だけがズラーっと書いてあって。気になる名前を見つけたら紙に書いて、お金を封筒にこっそり忍ばせてカタログを送り返すんだ。するとカセットが送られてくる」。ジャケ買いならぬ、ネーム買い。そして、封筒のお金と引き換えにカセットを送り返してくれるレーベルとの“共犯”。やっとのことで手に入れたカセット、思いもひとしおに違いない。ムーも兄のカセットコレクションを聴き漁りまくった。

パンクといえば、そのファッションも気になる。なにせブルージーンズですら後ろ指のトルコだ。パンクス兄弟がいたパンクシーンでは、スタッズに革ジャン、ドクターマーチンのようなパンクファッションではなく、チェックのシャツにジーパン、そして足元にはコンバースの、どちらかといったらカジュアルなハードコアといった感じか。「当時トルコでスニーカーを履くのは異色だった。イスタンブールでパンクスであることは、なにもかっこいいことじゃなかったんだ。その見てくれのせいで女の子にもモテなかったし。アウトサイダーとして生きる準備ができていないといけなかった」

ローティーンの少年たちがコーラとファンタで“DIYパンクギグ”

海賊版カセットでパンク/ハードコアを聴き倒した兄貴、 焚きあげられた彼のパンク精神はやすやすと鎮火されるはずもなく。月払いでドラムを購入。バンドを結成した。バンドができたら、次に必要となるのは演奏場所だ。街には演奏できる環境はもちろんないので、「自分たちでつくってしまえ」と自宅アパートのガレージでパンクイベントをはじめた。当時、集まるオーディエンスは音楽に無頓着な学校の同級生たちだった。

「アルコール、ましてやドラッグなんてないよ。12、13歳のティーンだから、せいぜいコーラやファンタといったところだね。集まる人はパンクなんて知らなかったわけで、みんなで集まって騒ぐことが一番の関心ごと。一方、兄たちの関心ごとは、ただただパンクミュージックを演ること。みんな理由は違えど、そこでやり場のないエネルギーを発散していたんだと思う」。ムーはというと、兄が中心となってつくったパンクシーンでビデオをまわしていた。

まさにパンクをパンクたらしめるDIY精神で、あるものだけではじまったパンク・コミュニティ。「50人いるかいないかではじまったコミュニティも、徐々に広がって95年ごろには1000人規模にまでなっていた。カセットの貸し借りをしたり、自分のファンジンをつくってそこに連絡先を書いてレコードショップにばら撒いたりして、少しずつ輪が大きくなっていったんだ。国内に点在していたわずかなパンクファンがコミュニティをきっかけに繋がりはじめたりね」。

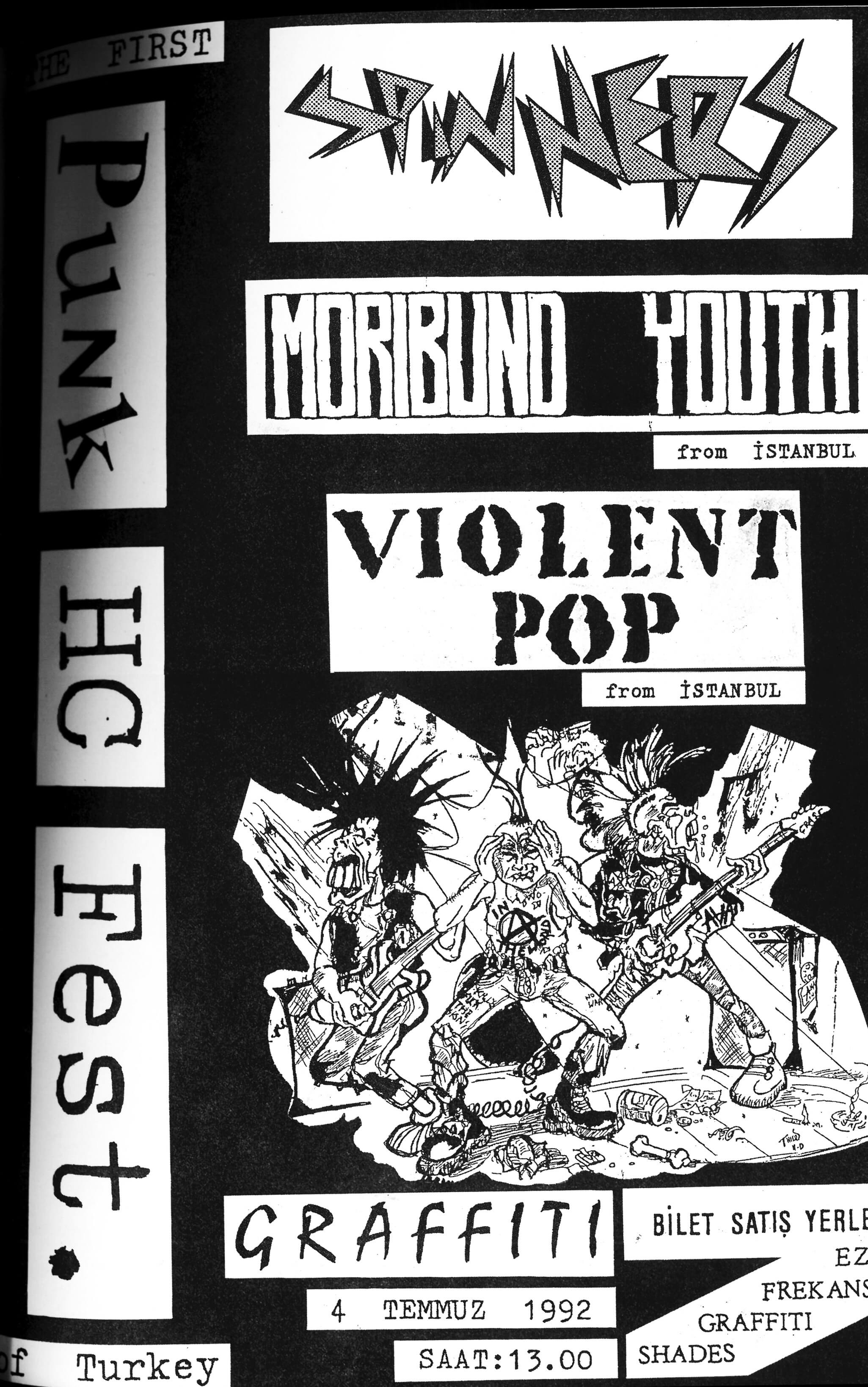

また、女性がパンクスとして生きることは「容易ではなかったと思う。男より大変だった」らしいが、ガールズパンクバンド「スピナーズ」も威勢よく中指を突き立てた。あるライブでは、パンクスを嫌う保守派たちに奇襲されるという痛手も経験しつつ、トルコ1000人のパンクシーンは育まれていったのだ。

「社会への反抗でも金のためでも女にモテるためでもない」10年遅れパンクシーンの単純な原動

70年代中期から後期にかけてパンク/ハードコアは生まれた。英国や米国を中心にジャンルが確立し、それから10、15年ほど経ってから、ようやくトルコにやってきた。ムーとオークンがいた“10年遅れの遅咲きパンクシーン”には、パンク/ハードコアから派生したグラインドコアやガレージロック、はたまたサーフバンドもいて「入り混じっていた」。パンクの精神があればジャンルが違えど受け入れる“パンクな”シーンが、トルコのパンクシーンということだ。

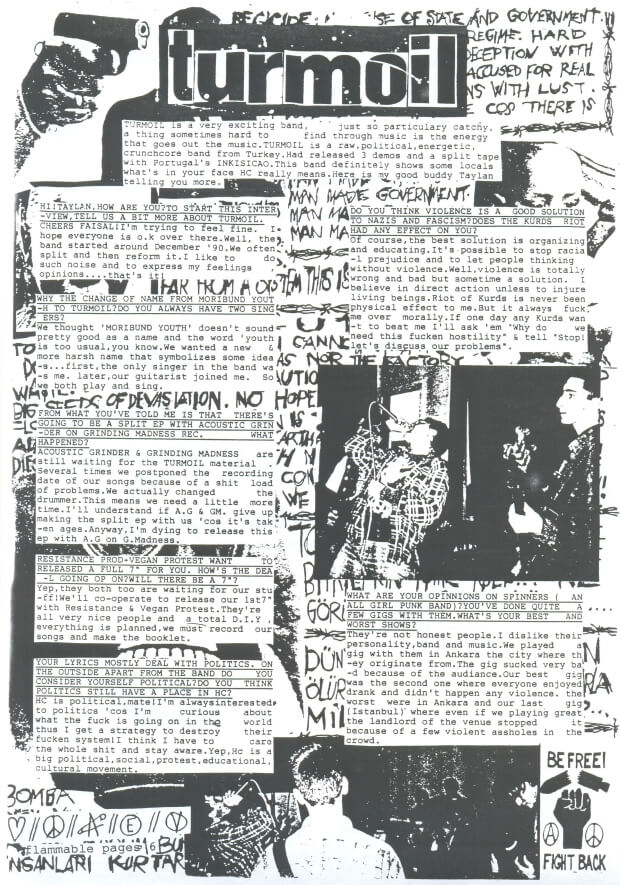

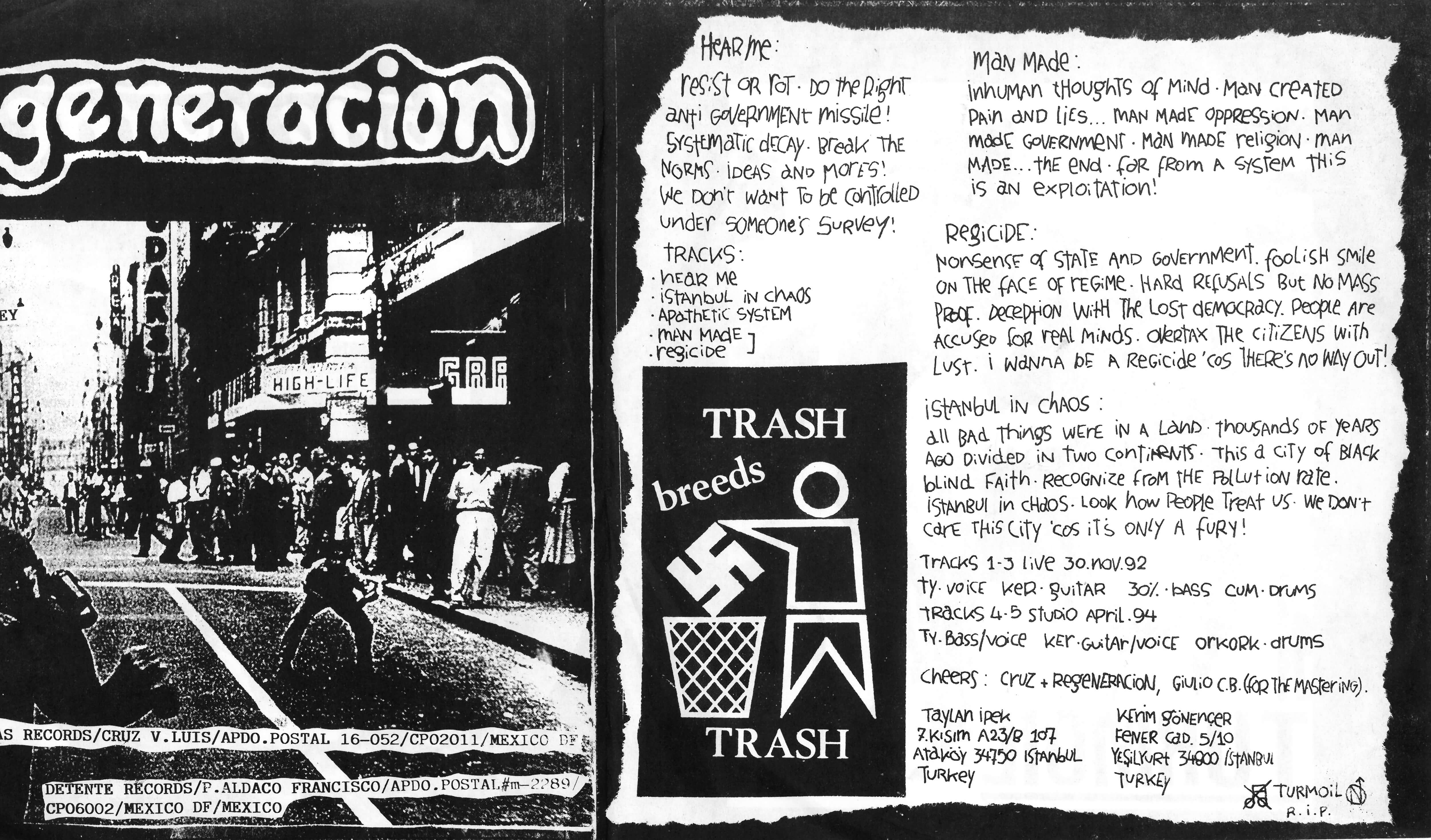

ただし、「音楽を通して“人間を理解する”という点では、西のパンクとトルコのパンクは通じていた。自分たちにしかない独自の声を模索していたんだ」。オークンの2つ目のパンクバンド「ターモイル」は、94年にベルギーのレコードレーベルを通して7インチレコードを発売。「ラディカル・ノイズ」や「ネクロシス」といった他のトルコバンドと並んで、トルコ・ハードコアパンクバンドではじめて海外でレコードデビューし、歴史に名を刻んだ。

「現代のトルコには音楽文化がない」。以前ヒープスで取材した、トルコ音楽文化を再興に懸けフリーマガジンとレコードレーベルを運営するハルークの言葉だ。90年前半に発生したそのトルコの小さなパンクシーンも、2000年以降、消散してしまった。「シーンにいたパンクスたちも、みんな歳とってきたしね」。現代においてもトルコにパンクミュージックは存在するが、当時と現代のパンクはジャンルこそ同じであるものの、「精神性が違う。もはやまったく別物だよ」。

「未だに僕にもわからないところだけど」と添えたうえで、ムーは言う。「彼らは、“自由であること”を、ただただ求めていたんだと思う。彼らが純粋にやりたいと思ったことをやりたかっただけ。単純に聞こえるかもしれないけど、それがすべてでそれでしかないんだ」。かつてのパンクがよく訴えかけていた“政府への批判”でもなく、「カネのためでも、女の子にモテるためでもない。パンクを通して欲しいものはなかったんだ。“やりたいことがやれる”という自由への欲求以外には」。

かつてパンクの女王パティ・スミスが漏らした言葉をここで拝借する。「パンクとは、特定の格好や音楽ではなく、心の枠組み、自由であること」。規制や抑圧のなか、コーラとファンタ、ジーンズにチェックシャツで。演る奴もそこに集まる奴も「やりたいことをやりたい」だけのティーンたち、彼らに人知れずつくられ消えた“10年遅れ”のトルコ・パンクシーン。単純ゆえに純度高くパンクだ。

Interview with Mu Tunc

All images via Mu Tunc

Text by Shimpei Nakagawa

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine