情報や物語の伝達方法が、もっぱら文字から動画へと転換してきて久しい。アーティストの2万字インタビューは、入念に編集された3分のビデオクリップとなり、家庭用ハンディカムで撮影された縦揺れするビデオは、スマホで編集されたアイキャッチングな数秒の動画になる。

目の前の事実をレコードした〈撮る動画〉にくわえ、撮るという行為の先にある〈編集〉が要の“作る動画”が大量に流れる現代から遡ること50年前。“外の世界を撮ること”のみに燃えたぎった、ビデオジャーナリズムの先駆者たちを取材する。

激動の70年代。ゲリラ撮影で社会を斬ったビデオ狂の若者たち

1960年代中盤、ソニーがポータブル・ビデオカメラレコーダー「ポータパック(Portapak)」を発売した。その“新しいテクノロジー”を、あるアクティビストたちが手にとった。彼らは、反戦デモでこん棒をふるう警官を正面から撮影し、女性解放運動の集会でマイクを握る女性を間近で撮影した。ビデオカメラを一つの情報伝達の方法として、また一つの意思表明の手段としてジャーナリズムに持ち込んだ社会派ビデオ集団「Videofreex(ビデオフリークス)」のことだ。

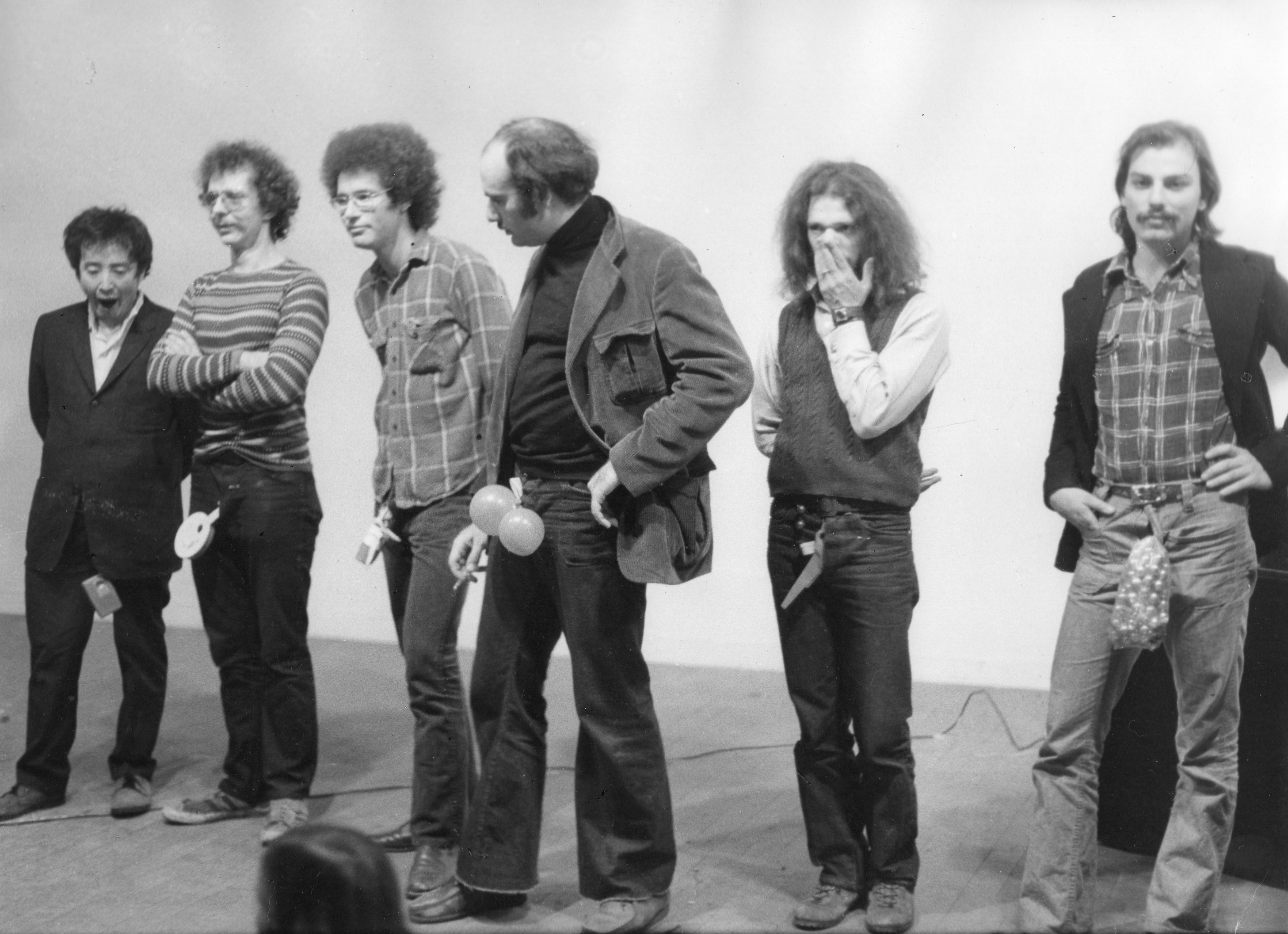

Photo by Videofreex.com

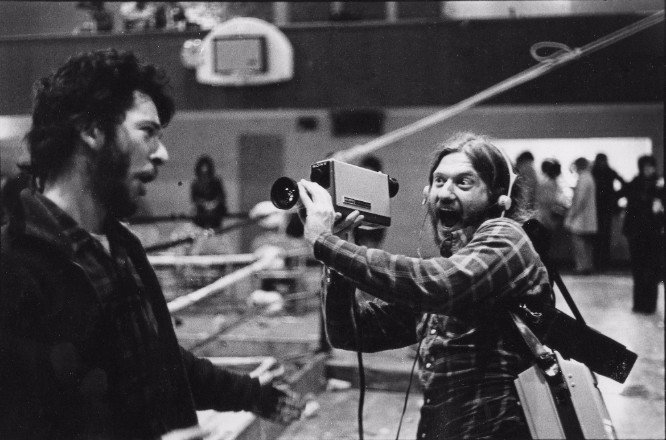

Photo by Videofreex.com

Photo by Videofreex.com

60年代のカウンターカルチャーを体現した音楽フェスのウッドストック・フェスティバルで「ステージ上のミュージシャンではなく、泥まみれになりながら騒ぐ観客に」カメラを向けた2人の若者(デイヴィッドとパリー)が、69年にビデオフリークスを結成。その後メンバーは増え、下は20代前半から上は35歳(いまでいうと、ミレニアル世代だ)の若いビデオメーカーたち10人が創設メンバーとして、78年の解散まで数台のポータパックを貸し借りしあい、目まぐるしくおこる出来事をドキュメントしにストリートへ。ベトナム反戦デモや、黒人民族主義運動を急進的に推し進めたブラックパンサー党、中絶や女性の権利に関するディスカッションなど社会・政治問題から、あるカップルのまぐわい、あるいはある村の住人のたわいない日常までをゲリラ撮影し、ポータパックにおさめた。

また、受け身のテレビ視聴者にはならず、全米初といわれる海賊テレビ局*も開局し、大手のテレビ局が潜入できないようなカウンターカルチャーを撮った。そのため、ビデオフリークスはゲリラテレビやビデオジャーナリズムの先駆けとして記憶されている。

*正式な放映免許をもたず放映をおこなうテレビ局のこと。

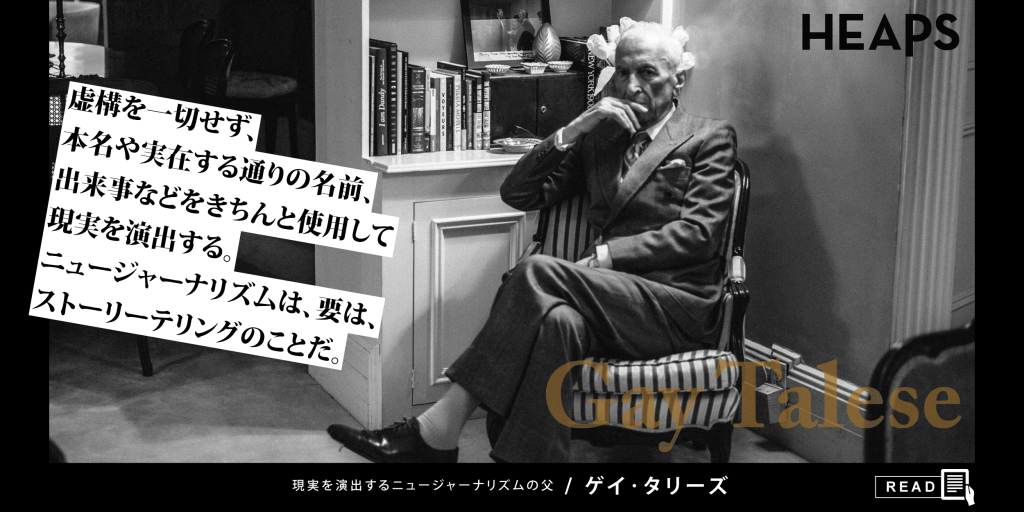

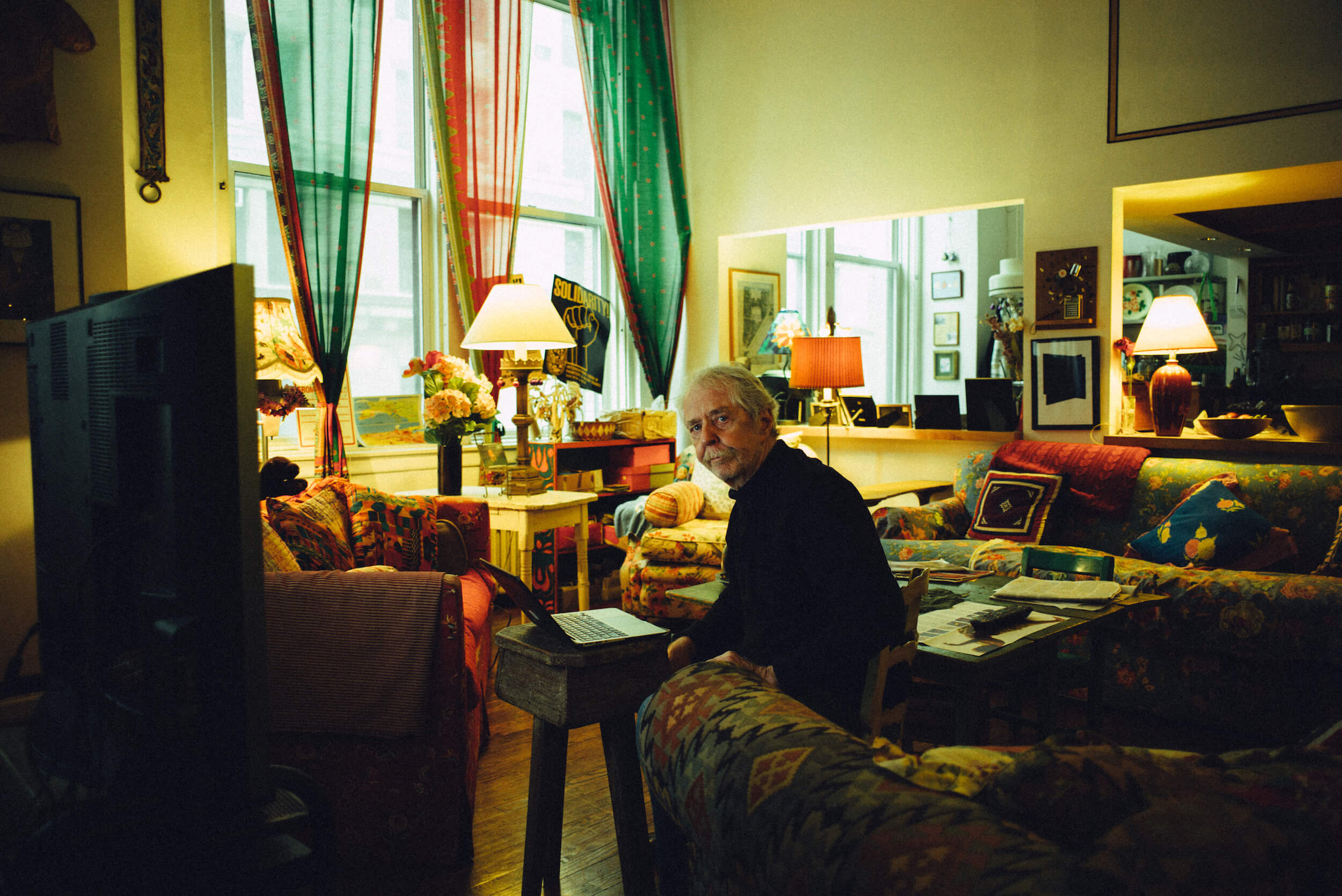

「ポータパックは消費・産業・教育市場向けに売り出されたが、(機材が)扱いにくいと、彼らの倉庫にしまわれたままだった。そこへアーティストとアクティビストがやってきて、ポータパックを取り上げ、テレビを作る手段へと変えてしまったんだ」。そう回想するのは、今回ヒープス取材陣をマンハッタンの自宅に招いてくれたビデオフリークス創設メンバー、スキップ・ブランバーグ。取材中盤に訪ねてきた創設メンバーのデヴィッドソン・ジグリオッティ、スキップが終始抱えるコンピューターからビデオ通話で参加となったカリフォルニアに住む創設メンバーのナンシー・ケインも交えて、同窓会のような雰囲気のなか“ビデオフリークス(ビデオ狂たち)”が実践した〈撮るという行為〉を、巻き戻し再生する。

左がスキップ、右がデヴィッドソン、スキップが抱えるコンピューターに映るのがナンシー。

「ぼくたちは、カウンターカルチャーを“内側”から撮影した」

「たとえば、いま大きなデモが起こっている。(ビデオレコーダーの)バッテリーは充電オーケー。あとは撮りに行きたいという気持ちさえあれば、そこへ撮りに行っただけだ」。スキップがそう言うと、デヴィッドソンがつけくわえる。「それと、“撮らなければいけない出来事”が起きたときも」。

アーティストやアクティビスト、ビジネススクール卒業生、機材オペレーターにテクニシャンなど、さまざまな分野のスキルをもった若者たちが集まってできたのがビデオフリークスだ。「みんなそれぞれが個々の技術をもっていた。ビデオフリークスの存在は、インパクトがあったね。10人もの大所帯だったから」。

当時からアートの媒介としてビデオを用いたナム・ジュン・パイクやシゲコ・クボタなどのアーティストや、ビデオフリークスと同時期に活動していた前衛思考のビデオ集団たちはいた。建築家たちが集まったアントファームや“オルタナティブカルチャーのシンクタンク”と自称したレインダンス。そのなかでもビデオフリークスの特徴をスキップはこう説明する。「ぼくたちは、マルチカメラシステムを導入した。3台のカメラを繋いで、2、3台のカメラスクリーンに同時に映像を映し出し、10人で1つのシーンを撮った。10人という集団で活動することは、とてもパワフルなことだったと思う」。それにね、とスクリーン越しにナンシー。「機材も限られた数しかなかったから、みんなで共有しなければならなかったのよ」。

「キャデラックほどではなかったけど」、当時としては高価だったポータパックスを機材屋で手に入れ、操作を知っている者が知らない者に教えた。「当時インディー映画の世界ですら、未だに男性の監督やプロデューサー、カメラオペレーター、サウンド係のなかで、女性がコーヒー淹れや脚本渡しをしていた」なか、ビデオフリークスには男性と同等に3人の女性がカメラを担ぐ。「ぼくたちはカメラ片手に1日中外の世界を歩き回って、自分たちの生活をテープに収めた」。

工事現場労働者ラリーの参加者、反体制バイカー集団ヘルズ・エンジェルスの長、中絶を体験した女性。3大テレビ局〔ABC・NBC・CBS〕が地上波を独占していた当時、CBSに依頼されブラック・パンサー党の一員フレッド・ハンプトンや青年国際党のアビー・ホフマンをインタビューしに行ったこともある。そして、毎週金曜の夜にはソーホーにあるスタジオにメンバーと、ビデオに興味のある者たちが集まり、お互いが撮影したビデオを発火寸前の“超取り扱い危険な”プロジェクターで見せ合う。「当時はビデオコミュニティがあってね。観客が1人のときもあったし、150人集まるときもあったり」。

72年には、ニューヨーク北部の田舎町に27部屋の大きな家を借りて、そこにメンバー全員で住み、“国内で一番小さい無許可のテレビ局”・海賊テレビ局を開局。道端のジャグラーからコミューン生活する人、ドームを造るヒッピーコミュニティを撮り放映した。「ぼくたちはオルタナティブ・カルチャーの一部であって、当時起こっていた社会的・政治的・文化的な変遷を映すテレビネットワークだったんだ。大手メディアは、カウンターカルチャーを外側から撮影した。ぼくたちは、カウンターカルチャーを“内側”から撮影したんだ」

RECの数十分間は「然るべき理由をもって、撮るという行為で人々の生活に干渉した」

デヴィッドソンは、逮捕されたことがある。デモに参加していて「間違った時間に間違った場所にいたため留置所行きとなった」。手元には幸運にも没収されずにいたビデオカメラが残ったため、留置所行きのバスや連行された所内でビデオを回した。ビデオフリークスの映像のなかでも有名な“刑務所テープ”は、こうした自然発生的な撮影から生まれたのだ。

「それまで使っていたフィルム(を使ったムービーカメラ)だと、撮影可能時間は3分くらいだったのに対し、ビデオレコーダーのテープだと20分ほどの撮影が可能になった。スペアテープとバッテリーがあればもっと録画できる。それにもっと撮りたければ、テープをプレイバックして(要らない部分に録画を上書きして)“リサイクル”することもできたしね」。目の前で起こっている出来事を限られたテープの数分に収めなければいけない。カメラの矛先にいる人々の口を開かせ、大手メディアでは語らないようなストーリーを届けたい。路肩の無名の人々から社会を動かした著名人までをゲリラ撮影してきた“ビデオフリークス流・撮影方法”とはなんだろう。

「機材の扱いに慣れることだね。そうすると、カメラのビューファインダーをのぞかなくても撮影できるようになる。すると、取材対象者とアイコンタクトをとることができるから、カメラのことを考えなくなるんだ。そこから自然な会話が生まれる。パーフェクトな見た目のインタビュアーとテクニシャンに囲まれて『スタンバイ、3、2、1』なんて撮影はしなかったから」。ある時スキップは、インタビュー相手の政治家を怒らせて、撮影中殴られたこともある、と思い出し笑いをした。「ぼくたちは、然るべき理由をもって、撮るという行為で人々の生活に干渉したんだ」

Photo by Videofreex.com

「カメラ上で“編集”をする。テープの上でストーリーを構築する」

動画全盛期のいま、出回る動画の数が増えるとともに動画の編集力もますます高くなっている。ビデオ編集といえば「ナイフでテープをカットしてつなぎ合わせるという地道な作業だった」時代、ビデオフリークスの編集はとても基本的なものだったという。デヴィッドソン曰く「ひどい見た目のビデオをすばらしいビデオにしてしまう」というスキップは、「質の悪いサウンドや映像の部分を取り除くだけ」。

そもそも初期のビデオは“編集する”方法がなかったんだ、とデヴィッドソン。「カメラ上で編集をするしかなかったよ」。つまりそれは、「いま目の前でおこっている生の出来事を、順序立てて撮影することで、テープ上でストーリーを作りあげる」。たとえばその出来事がデモだった場合、群衆が押し寄せるデモの全体像、警官と参加者の小競り合い、プラカードのクロースアップというように、あらかじめ各シーンを順番に撮ることで、決められた尺のなかで完成形に近い1本の映像を、撮影中のカメラのなかであらかじめ“編集”してしまうということだ。

ついこの前こんなおもしろい動画見つけたんだ、見てよ、とスマートフォンで動画を再生するスキップ。「いまはインスタグラムとかにも、毎日いいビデオがあるよね」。元祖ビデオ狂、現代の動画カルチャーにも寛大な様子。「動画のひとつのコマに誰かが現れる。何かおもしろいことをする。そしてコマから立ち去る。映る人の自然な行動、まぎれもない真実、事実、パーソナリティがそこにある動画が、いい動画(“good video”)だ」

Interview with Skip Blumberg, Davidson Gigliotti and Nancy Cain

—————

All Interview photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine