「豆腐は豆腐屋で買う」が当たり前の時代があった。ラッパを鳴らしリヤカーを引く姿を見つけては、お隣さんがザル片手に小走りする。いまとなっては昔の話。「豆腐はスーパーで」になってからずいぶん経って、街に豆腐屋がある光景はほとんどない。

そんな“近所の豆腐屋”氷河期にリ・オープンした老舗豆腐屋が、ニューヨークはマンハッタンの中国人街、チャイナタウンに。客層も人々の買い物の仕方もすっかり変わった2000年の10年代も終わる頃、そして縁起もよろしくゾロ目になる今日に、まちの豆腐屋は、再びまちの人々の足を集めている。

84年の老舗、一度は幕を閉じ。3代目の再生劇

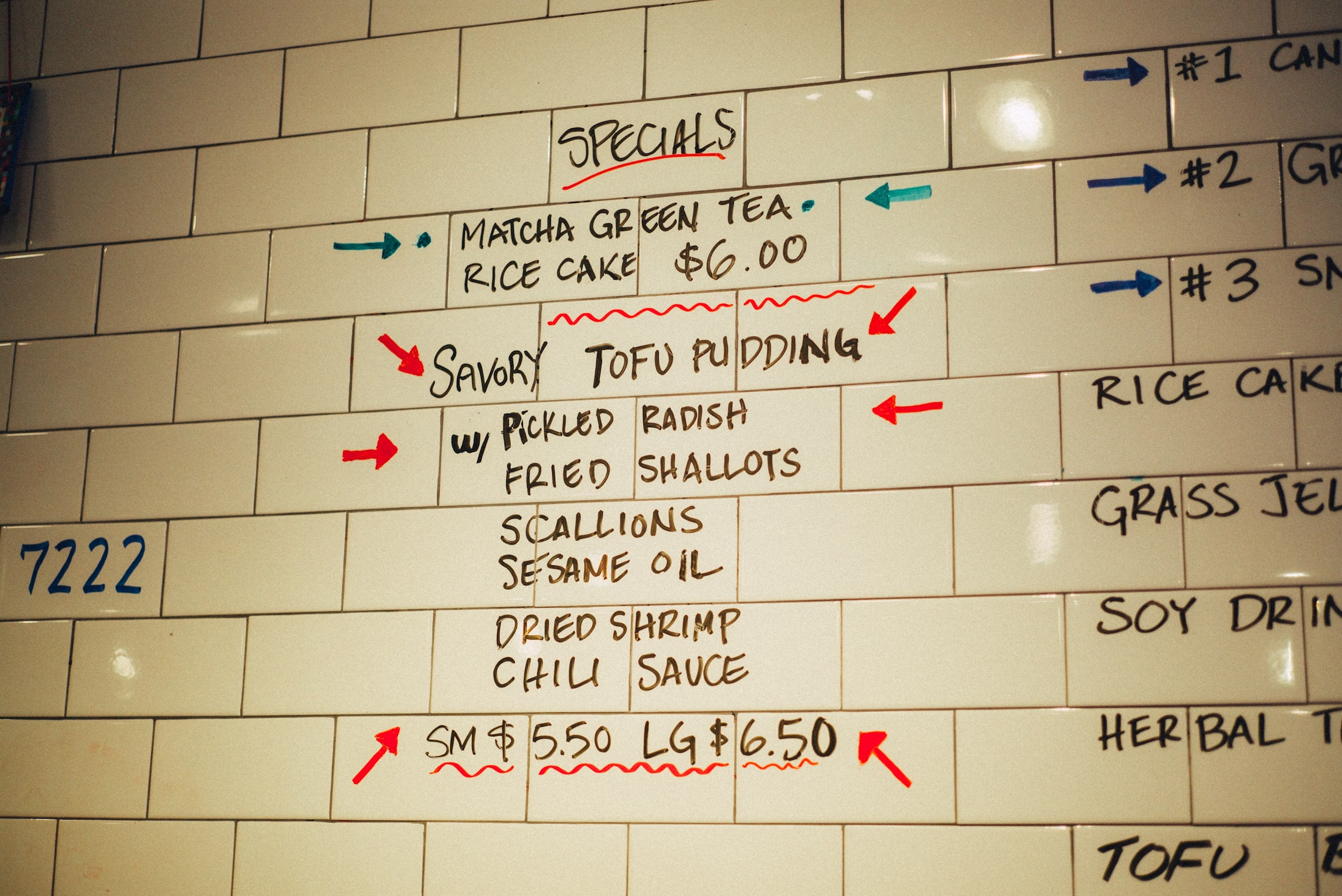

宏安と書いて「フォンアン」。マンハッタンで唯一の手作り豆腐を売る豆腐屋は、2019年8月の開店と同時に話題を呼び、平日の昼過ぎだというのに店内には待ち行列。イートインスペースも設けた、豆腐屋らしからぬ小じゃれた店内の奥には、朝のひと仕事終えた豆腐をつくる機械たち。白いタイルの壁には、自家製豆腐に豆腐プリン、ライスケーキ(中国伝統の蒸した餅のデザート)、仙草ゼリー、豆乳、ハーブティーといったメニューが走り書きされている。

どれ。試しに“スペシャル”と書かれた「おかず系豆腐プリン」を買ってみた。柔らかそうな豆腐を大鍋からおたまで掬ってカップにしいて、揚げネギや古漬け、生の刻みネギに辛いソースを盛ったものが出てきた。あったかいまま、スプーンですくって食べる。

毎日作るフレッシュな豆腐プリンは絹のような食感に大豆本来の濃厚な味だ。トッピングとの相性がこれまた抜群で、思わず「豆腐ってこんな食べ方あるんだ。こんなにおいしかったっけ」。口コミサイトの評価が満点五つ星なのも納得。

豆腐のうまみを味わせてくれる店であるほかに、フォンアンが巷をにぎわす理由がもう一つ。実はここ、1933年から2017年までの84年間・3世代にわたり続いたニューヨークで最も古い家族経営の豆腐屋「フォン・イン・トゥー」の生まれ変わりなのだ。それゆえ、古い常連の「あの味がまた食べられる」という期待と、新規客の「現代にまちの豆腐屋?」の好奇心があいまって、幅広い世代・人種からの注目は熱い。老舗豆腐屋の復活を実現させたのは、創業者の孫、ポール・エン(53)。伝統84年の味を再現しつつ、まちで豆腐を買うことを忘れた、あるいは知らない現代人を惹きつける店づくり、メニュー作りに勤しむ。

レシピ帳もなければ、材料もわからず。「計量カップは捨てられていました」

「野菜を買いに八百屋へ。肉を買いに精肉店へ。新鮮な豆腐を買いにフォン・イン・トゥーへ。そんな具合で、チャイナタウンのご近所さんは、日課のように祖父の豆腐屋に通っていましたね。でも僕自身、“老舗豆腐屋”の孫として、誇らしいといった感情はありませんでした。なんせあの時代は、豆腐屋なんてどこにでもありましたから」。

豆腐屋で豆腐を買うことが日常だった数十年前。商売が繁盛していたころ、5人兄弟の末っ子ポールは、店を手伝う兄たちを横目にひとり青春を謳歌していた。豆腐とは無縁のバンド活動に、ロシア移住。豆腐屋の跡を継いでくれないか、と頼まれても拒んでいた。

やがて時代は流れ。豆腐屋が佇むチャイナタウンも地価高騰の煽りを受け、家賃が跳ねあがる。それにより、住民層も変われば客層も変化する。「日課のように通っていた中国系のご近所さん」が減り、「豆腐を食べる習慣のない人種」がたまに足を運ぶ。味へのこだわりや義理と人情で豆腐屋に通う人々が減る中で、買い物の仕方も変わった。毎日買うこともないし、豆腐はなんでもあるスーパーマーケットでついでに買う。

近所のほとんどの豆腐屋は看板をおろし、84年続いた老舗フォン・イン・トゥーも、2年前にやむなく閉店にいたった。すると、いままで豆腐に興味のなかった豆腐屋の孫ポール、自ら営業を再開すると名乗りでる。祖父の味を継ぐため改心したのかと思いきや、「家族を養うため、安定した収入がほしかったからです」。安定を求めて選んだ職が豆腐屋とは、豆腐屋の孫ならではの発想であり特権である。

しかし、言うは易く行うは難し。小学生のころに少し手伝いをした程度の経験しかないド素人にとって、豆腐作りは容易ではない。レシピ帳もなければ、当時使っていた調理具もない。「どうやら父と母、レシピどころか必要な材料も書きとめていなかったようで、詳細を思いだすのもひと苦労。しょうがない、一からやるかと、豆腐作りに必要な重曹の量を聞いたんです。そしたら『カップ1杯分』と。米国の標準の計量カップでいいのかと聞くと『いや、店で使っていたカップ1杯分だ』。当然、そのカップは捨てられていました。だから僕は、グーグルとユーチューブから豆腐作りを学んだわけです」

人気商品は「豆腐プリン」。老舗の味を再解釈、メニューは“いまの味覚”に

豆腐の作り方は使用する機械や、豆の種類で異なるという。「幸い、祖父には特別なレシピがあったわけではなく、彼もそのつど作り方を変えていたので。豆腐づくりの基本を知った後は、にがりの量を調節したり、と独自のアレンジもくわえました」。アジア系スーパーやオーガニック系ブランドの豆腐を食べくらべ、さまざまな種類の大豆や重曹を試用するなど試行錯誤。老朽化した機械は思いきって捨て、最新機器を導入した。「スチームオーブンのおかげで、ライスケーキを鍋とザルで蒸す必要がなくなり効率的です」。

豆腐は1日おき、豆腐プリンは毎日作る。要するのは1時間ポッキリ。「スーパーやレストランに卸しているわけではないので、作るのは店頭販売分だけ。なので約27キロの大豆1袋分しか作っていません。兄が祖父の店を手伝っていたときは、40袋分を作っていたので8時間かけていましたがね。1時間といえど毎週6日間作っているので、手がしびれちゃってます」。

これがライスケーキ。しっかりとあまく、蒸しパンの弾力を強くしたような食べごたえ。

四角く切って、小分けにして売る。

若い世代にも気軽に寄ってもらえるよう、フォンアンでは豆腐よりデザートメニューの方が多い。「さっきあなたが食べていたおかず系豆腐プリンは、ネットサーフィン中にたまたま見つけたんです。デザート感覚で食べられる甘めのトッピングは、旅行先の台湾で知ったスタイルです」。店内にはアイス屋さながらのトッピングバーがあり、そこには、あずきにタロイモ、仙草ゼリー、タピオカ、アロエ、アーモンドシロップなど。カスタマイズ好きな若者の琴線に触れる食体験だ。

祖父の豆腐に敬意を払いつつ、時代の流れにもうまく乗る。若者のライフスタイルにも豆腐が自然にあるように、豆腐を買いに豆腐屋へ、だけでなく、カフェに寄る感覚でおやつに豆腐デザートを食べに豆腐屋へ。「祖父の代にはなかった、新しい豆腐屋の歴史を作りたいです」。豆腐を自己流でたのしむ新しい世代はもうすでにいるようで、「さっき豆腐を買ってくれた白人カップル、豆腐にスパイシーなソースをかけてグリルするのが好きだと言っていました…。まあ、それぞれのたのしみ方があっていいのかもしれませんね」。

「豆腐200円って高いね」昔なじみの客も新規客も。豆腐屋、まちの人の足を再び集め

新生豆腐屋、開店から数ヶ月。客層は、古い常連もさることながら「若い新規客が圧倒的に多いですね。人種も多様で、作業をしながらたまに店内の様子をのぞくと、『あれっ、アジア人のお客が1人もいない』なんて日もあります」。実はこれ、豆腐屋孫の戦略通り。「なじみだからと来てくれる古い常連だけでなく。人種問わず、僕らの豆腐の味と質をしっかり評価してくれる若い世代をも狙っていますから」。健康志向ブームのおかげもあって、最近ではアジア人以外にも、豆腐や豆乳、おからの人気が広がっていることも背中を押す。

フォンオンの豆腐は、1丁2ドル。祖父の時代の25セント(約27円。1930年代は約4円!)と比べると8倍の値段になった。どうやら“25セント豆腐”に慣れ浸しんだ古い常連にとって、“2ドル豆腐”は圧倒的に高い。「ある日、古い常連さんに『ちょっと高いんじゃない?』と言われました。でも隣で立ってた息子さん、タピオカミルクティーをすすっていたんです。機械でぺぺっと作れる甘ったるい飲み物(タピオカミルクティー)には500円出すのに、時間をかけ丹精込めて作った豆腐は高いと文句を言われてしまう。たしかに祖父の時代より高い。けれど味と質は値段に比例している。なので新規のお客さんは、そこを見極めてくれる若い世代が必然的に多いというわけなんです」。自分のこだわりのもの、質の高いものにはお金を惜しまない若い世代の感覚を射止めているわけだ。

豆腐屋が珍しいこの時代、なぜフォンオンという新しいまちの豆腐屋に新旧の客が足を運ぶのかを尋ねてみた。「おいしいから、ではないでしょうか。スーパーで売られている豆腐にも、おいしいのはたくさんある。でも、それらは賞味期限を伸ばすため、長く火にかけます。それでは大豆本来の味が薄れてしまう。大量生産されたものより、厳選された材料で手間暇かけて作った、“豆腐屋の豆腐”に勝る味はありませんから」。

答えは豆腐の味のようにシンプルだった。元祖の味の再現はもちろんのこと、変わりゆく時代の価値観や買い物文化、まちの客層にあわせ。やわらかい豆腐のように柔軟に伝統豆腐屋を現代の豆腐屋にリメイクした。出だしは好調。豆腐屋3代目は、一度は途切れた豆腐ビジネスを再開させ、豆腐を買いもとめるまちの人々を再び呼びこむ。

Interview with Paul Eng

宏安 FONG ON Family Tofu Shop Established 1933

Photos by Kohei Kawashima

Text by Yu Takamichi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine