ミュージシャンのインタビュー嫌いはよくある話だが、彼の嫌悪は群を抜いている。ジャーナリストには“反吐がでる”、ジャーナリストは“ブタ”で“下等生物”、だとさ。

アンディ・ウォーホルの秘蔵っ子であり、バナナのアルバムジャケットで有名なロックバンド「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」の長、デヴィッド・ボウイが「自分の師匠(master)」とした男が故ルー・リードだ。その記者泣かせの反逆児にも、心を開いた数少ないジャーナリストはいた。彼が71歳で逝ってから今日で4年。「アンソニー・デカーティス? あいつとは“ウマが合う”さ」と言わせた“奇跡の記者”に会った。

ジャーナリスト嫌いに好かれた音楽ジャーナリスト

ルー・リードの前ではみな、マゾヒストになるよりほかない。特に取材現場は氷河期のように凍える。的外れな質問には「冗談だろ?」で7、8分で取材終了、あるテレビ取材では「テレビは下等メディア。ゴミだ」発言、電話取材で突然ガチャ、ツーツー「ルー? もしもし?」事件。記者が風邪と知り、取材がはじまる前にジ・エンドを迎えたことさえあったらしい。一つめの質問に行き着くまでこんなに難しいミュージシャンはいない。

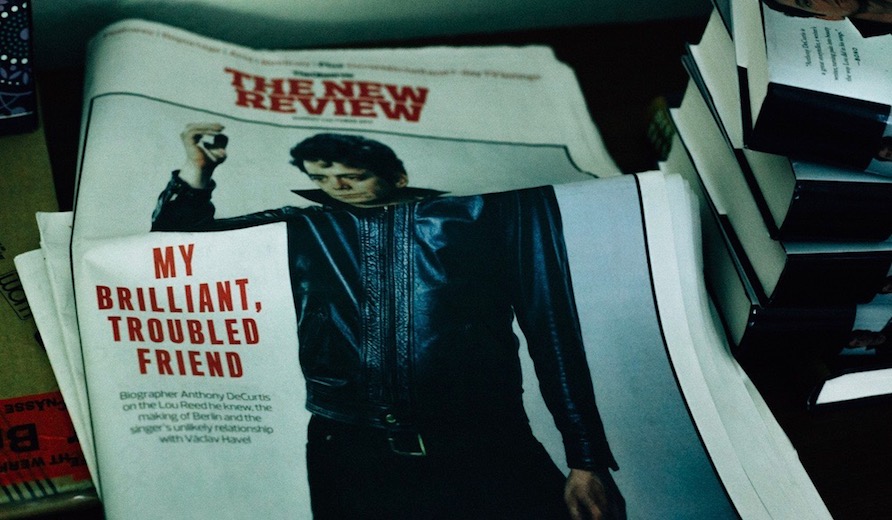

ジャーナリストをまるでボクシングマッチの相手のように敵対視していたルーだが、例外もいた。ルー本人に「みんな『なんで評論家といがみ合うんだ』と聞いてくるけど、俺はこう答えるぜ『“アンソニー・デカーティス”とはウマが合うさ』」と言わせた、アンソニー・デカーティス(Anthony DeCurtis)。米老舗ロック雑誌『ローリング・ストーン』に35年以上にわたって寄稿する音楽ジャーナリストで、ルー・リードが認めた音楽評論家。今月出版されたばかりのルーの伝記『LOU REED: A Life』の著者でもある。マスコミ泣かせの口を自然と開かせたアンソニーには、ナイフのように舌鋒鋭い荒くれロックンローラーとの十数年があった。

音楽ジャーナリスト、アンソニー・デカーティス

初対面、笑顔で「星5つくれればよかったのに」

「おい、ローリング・ストーン誌に俺のアルバムレビュー書いていたってな。星いくつにした?」

「4つです」「5つくれればよかったのに」

ルーと交わしたはじめての言葉を回想するアンソニー。一見少し強面な表情だが、口を開けば「すみません、話が止まらなくて」と表情もやわらかになる。初対面は1995年、ロックンロールオブフェイムの*式典帰り、空港でニューヨーク行きのフライトを待っている間だった。「ルーは『星5つくれればよかったのに』と笑って言いました。式典での演奏が上手くいったので気分上々だったのでしょう。ジャーナリスト嫌いで有名でしたが、第一印象は良かったですね」

*オハイオ州クリーブランドにあるロックンロール博物館、通称「ロックの殿堂」。

その後、アンソニーはルーを6回ほどインタビューすることになる。「電話をかけて映画に誘いあうような仲ではありませんでした。ただアーティスト、ソングライターとしてルー・リードを敬愛していましたし、街角でばったり会えば世間話をする。同じ生粋のニューヨーカーでユーモアのセンスも似ていましたし」

前日のギクシャク忘れて「ヘイ、調子はどうだ?」

作品によって七変化するスタイルから、世間でカメレオンのようだといわれるのはデヴィッド・ボウイだが、ルー・リードのカメレオンぶりも忘れてはならない(ちなみにボウイとルー・リードは殴り合いの喧嘩もするほどの盟友)。アルバム*のみならず、人物像も変幻。「70年代のルーは、よくドラッグでハイの状態でインタビュー。敢えて人の感情を逆撫でするような発言をし反応をみたいという欲望があったのかと。でも仮面が外れなくなった俳優のように、一旦つけた“ルー・リード”の仮面をずっとつけていた部分もあったでしょうね」。ふらちな態度は本気なのかパフォーマンスなのか。「際どいですね。彼には、ステージ上でヘロイン注入を真似でなく本当にした“前科”もありますから」

アンソニーにも、いわゆる“ルー・リード体験”がある。自身が教鞭をとる大学で、ルーをスペシャルゲストとして公開インタビューと歓迎会、食事会に招待した。しかし前日になって電話でちょっと決まりが悪そうに「インタビューしかしたくない」。「当日ハラハラだったのですが、到着するなり『ヘイ、アンソニー。調子はどうだ?』。行かない、という昨晩の電話などなかったように「用意されたご飯をむしゃむしゃ食べはじめました。“ルー・リード”らしさと向き合ったのはこれが最初で最後です」

*1960年代、ニューヨークで結成したヴェルヴェット・アンダーグラウンドでは、薬物や性倒錯にまみれた都会の退廃美を唄いウォーホルに見初められ、70年代のソロ期には、ボウイプロデュースのグラムな『トランスフォーマー』、ベルリンを舞台に堕落する男女を描く『ベルリン』、全編ノイズのみの『メタル・マシン・ミュージック』(本人曰く「あれは冗談だった」)、ヘビーメタルバンド・メタリカとコラボした『ルル』。

文学少年の根が呼応したジャーナリストへの信頼

ジャーナリスト嫌いで知られるルーだが、なぜアンソニーは例外だったのか。「おそらく、私は彼を“作家”として評価し、彼の歌詞に焦点を当て批評していたからでしょう」。担当編集者から「もっと音楽面について書けませんかね?」と言われることさえあるほど、ミュージシャンの曲や音楽性より「言葉」や「歌詞」に目を向けた。ルーをミュージシャン以上に文筆家として評価していた。

ルー・リードには、破天荒なロッカーのイメージがつきまとうが、独特の文章センスと詩作をもち、メロディーの上に物語を上書きしてしまう姿は、ロックスターというより詩人だった。マイアミからニューヨークにたどり着いたトランスジェンダーの娼婦を唄った『ワイルド・サイドを歩け』、“ヘロイン/それは俺の妻/俺の人生”がヘドニストな『ヘロイン』、「人工衛星の打ち上げをテレビで見た」男の心情を色事にからめる異色の『サテライト・オブ・ラブ』。大学は英文学部、米詩人のデルモア・シュワルツに師事。下積み時代は職業作家*としてヒット曲のソングライティングを手がけている。ロック雑誌の評論家でありながら文学教授の顔ももつアンソニーは、ルーにとって「シュワルツやエドガー・アラン・ポーなどの物書きについて語ることができる」ジャーナリストを超えた存在だったのだろう。

ミュージシャンとジャーナリスト以上の関係。だが、ルーとのツーショットは「ああ、そういえば一緒に撮った写真、一枚も持っていませんね。折角なら撮っておけばよかった」。ティーンの頃からルーのファンであるが、プロフェッショナルなつき合いをする。その一歩ひいた姿勢がセンシティブなルーには心地よかったのかもしれない。

*マンハッタンにあったブリルビルディングで勤務していた。このビルは戦前から音楽出版社が多数入っており、アメリカンポップス黄金期には作詞・作曲・編曲・演奏などを分業、雇われソングライターたちがペンを走らせ、量産型のポップスを生む工場のようだった。

“普通”に憧れていたロマンチスト

「ドラッグ中毒者と天才が共存していたような男」ルー・リード。ロングアイランド(ニューヨーク郊外)の中流家庭で育ったユダヤ系青年は、都会のワイルドなデカダンライフに憧れ郊外を飛びだし、ドラッグに溺れた。アヴァンギャルド文学や前衛ジャズ、反抗的なロックンロールなど常にアウトサイダーを追い求めていた。

その一方でどこか“普通であること”にも憧れる。「本制作にあたって、ルーの昔の恋人や妻たちにも取材したのですが、ルーの少し“かまってちゃん”な部分が見えました」。こんなことをもし生前の彼が聞いたら発狂しそう、と前置きしつつ「彼はいい子だねと頭を撫でられ、世間一般からの“承認”が欲しかったのでしょう」。ジャーナリストには媚びず自分への評価も「ジョン・ケイル*はいいヤツで俺はやなヤツだって思ってくれればいいんだ」。しかし評価の星の数を気にし、不評価を下した評論家のことはステージ上で罵る。俺は俺の道を歩くという風でいて、人から認められないとひどく気にするのだ。

*ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのオリジナルメンバー。

ちょっと意外でしょう、といった調子でアンソニーは「彼はロマンチストでした」。大学時代のガールフレンドには、バレンタインに大きな赤いハートの箱のチョコ。二番目の妻とはバレンタインデーに結婚。晩年のパートナーでミュージシャンのローリー・アンダーソンとは「まるでハイスクールのアメフト選手とチアリーダーのような関係」。晩年はTシャツに白パンツのラフな格好でぶらつき、健康オタクで太極拳にも凝っていた。

ジャーナリストのジャを聞くだけで嫌悪感を抱いたルーに好かれたアンソニー。ルーの正体については、「答え探しをしようとしただけで500ページ費やしてしまいました」。こちらもあわよくばルーの人物像を洗いだせるかと期待したが、到底無理だった。あまりゴタゴタ言っていると、うるせえそこのジャーナリストとルーに罵倒されそうなので、ここらへんにしておこう。

Interview with Anthony DeCurtis

Anthony DeCurtis

Photos by Sako Hirano

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine