ここにちょうど20年前に撮影された、あのカルチャーアイコンの“見慣れない一枚”がある。

メキシコの突き抜けるように青い空。太陽のピラミッド。両腕を広げるひと。それは紛れもなく、デヴィッド・ボウイ。

©Fernando Aceves

ボウイのプライベートをドキュメントした写真家

1997年のメキシコシティ。ロック写真家Fernando Aceves(フェルナンド・アセベス)のもとに一本の電話がかかってきた。「ボウイの写真を撮ってくれないか」。メキシコシティでの公演が決まったデヴィッド・ボウイのコンサートプロモーターからだった。

レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイド、ポール・マッカートニー、オジー・オズボーン。世界のロックアイコンたちをカメラにおさめてきたフェルナンドにボウイの撮影依頼がくるのは、それほど不思議なことでもなかっただろう。でもこの時ばかりは少々訳が違った。

「ボウイのプライベートな3日間も撮ることになったからだよ」と、HEAPSとの電話取材に応じてくれたフェルナンドは語る。

©Fernando Aceves

ボウイ、当時50歳。エレクトロ/インダストリアル色の強いアルバム『Earthling(アースリング)』を引っ提げ、初公演となるメキシコの地に降り立った(結果的にこれが最初で最後になったのだが)。「メキシコのアートと文化の探求」という私的なミッションとともに。

「デヴィッド・ボウイじゃなくて“デヴィッド・ジョーンズ(ボウイの本名)”だった」

「取り立てて騒ぎ立てるようなエピソードはなかったかな。(彼との時間は)それくらい自然体で朴訥(ぼくとつ)としたものだったから。彼は気取らない男でいつも笑顔。それでもいて、とても心優しかった」

20年の時を経て、いままで世に出ることがなかった「ボウイとメキシコのアート探求」写真を公開したフェルナンドはあの日を振り返る。

©Fernando Aceves

観光案内を手引きにボウイが選んだスポットは、メキシコ国立芸術院にフリーダ・カーロ博物館、古代テオティワカン文明の遺跡など。

画家でもあったボウイ。その頃、ある美術雑誌への寄稿のため、Diego Rivera(ディエゴ・リヴェラ)やFrida Kahlo(フリーダ・カーロ)、David Alfaro Siqueiros(ダビッド・アルファロ・シケイロス)、José Clemente Orozco(ホセ・クレメンテ・オロスコ)などメキシコ芸術の巨匠たちの研究をしていたからだ。

©Fernando Aceves

メイク係も衣装係もヘアドレッサーもいない。ツアーメンバーにマネージャーだけの完全プライベート観光にて、ラフなシャツにパンツ姿のボウイが歩けばフェルナンドも後を追い、静かにシャッターボタンを押す。「フォトグラファーである気がしなかった。“観察者”といった方がしっくりくるかもね」

「フォトジャーナリストのようなアプローチ」で観光地を回るロックスターを撮ったフェルナンドは、“観察者”としてこんな素のボウイを目撃していた。

たとえば、遺跡の一角で音が反響する場所を見つけ手を叩き、エコーで即興音楽を作りはじめたボウイ。あるいは、博物館の中庭でどこから見つけてきたのか、美しい仮面を手に現れたボウイ。それから、鑑賞というよりは学習するように絵画を詳細に見つめていた画家としてのボウイ。

「この3日間の写真が特別なのはね、彼が“人間の部分”を出しているところなんだ。ぼくの前に立っていた人間は、デヴィッド・ボウイじゃなくて“デヴィッド・ジョーンズ(ボウイの本名)”だった。そういうことだね」

©Fernando Aceves

©Fernando Aceves

フェルナンドはボウイのことをこう喩える。

「彼は“ミュージシャン”や“俳優”という肩書きでは収まりきれないアーティスト。彼自体が実験のような人だったよ」

架空のキャラにもポップスターにもならない。ボウイの90年代

90年代のボウイは、70・80年代に自ら創造してきたオルターエゴから抜け出そうとしていた。

1967年にデビュー、鳴かず飛ばずの時期を経て69年には宇宙飛行士「トム少佐」になりきり『Space Oddity(スペース・オディティ)』。72年には異星人「ジギー」でグラムロックの金字塔『Ziggy Stardust(ジギー・スターダスト)』、妖艶な容姿と宇宙をテーマに独自の世界を構築する。

打って変わって75年の『Young Americans(ヤング・アメリカンズ)』ではソウルフルなブラックミュージックに傾倒、ベルリンに移住した77年には“ベルリン三部作”と呼ばれる傑作『Low(ロウ)』『Heroes(ヒーローズ)』『Lodger(ロジャー)』を敏腕プロデューサー、ブライアン・イーノとともに創り上げた。

©Fernando Aceves

キーボーディストのMike Garson(マイク・ガーソン、左)、ドラマーのZack Alford(ザック・アルフォード、右)と

80年代はダンスミュージックに移行し『Let’s Dance(レッツ・ダンス)』、また大島渚監督の映画『戦場のメリークリスマス』に出演、映画俳優としても世に知られるように。すっかり世界のポップアイコンとなったボウイだが、80年代後半から低迷期に入る。90年代初期はバンド結成・解散。エレクトロ寄りのサウンドでソロに戻り、架空のペルソナでもポップスターでもない境地を目指したものの、昔からのファンの中には彼を受け入れず離れていった者も多かった。90年代はボウイにとってそんな時代だったのだ。

行動をともにした3日間、ボウイは音楽について一切口にしなかった。その代わり、初めて目にする街のありふれた日常をじっと見つめていたという。

©Fernando Aceves

ステージ裏、サンキューレターにあった人格者

“ボウイが音楽を忘れた3日間”が終わって。公演前の衣装部屋でボウイは、フェルナンドの写真一枚一枚を丁寧に見ていたという。「これまでたくさんのロックスターを撮ってきた。でもね、できあがった写真に時間をかけてじっくり目を通す人は少ないんだ。ボウイほど、目の前にあるもの、いる人のディテールに興味を持つ人はいなかったね」

その“詳細(detailed)な目”は、メキシコシティの街中でも絵画を目の前にしても同じだった。「自分を取り巻く世界、それを構成する小さなことにまで好奇心を持つ人なんだ」。

スタジアムで6万人の観客を前に歌う彼にカメラを向けていたフェルナンドは、“パフォーマー”としてのボウイを見つけた。

「彼との3日間は、写真家人生の中で一番大きな出来事だった」

©Fernando Aceves

メキシコ国立芸術院にて、リヴェラ傑作の巨大フレスコ壁画『十字路の人物(Man at the Crossroads)』を背景に。

右を向く子どもたちの風景をバックに、ボウイは自ら同じ方向に顔を向けてポーズをとったという。

ボウイもお気に入りだった一枚。

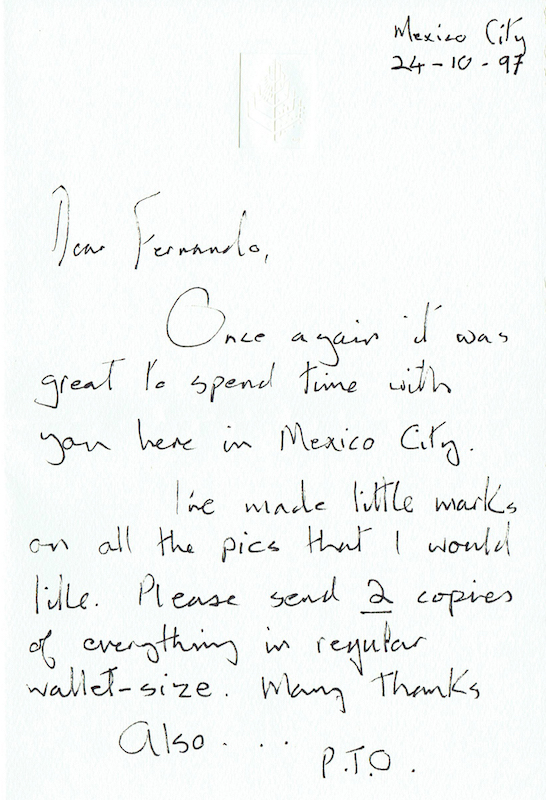

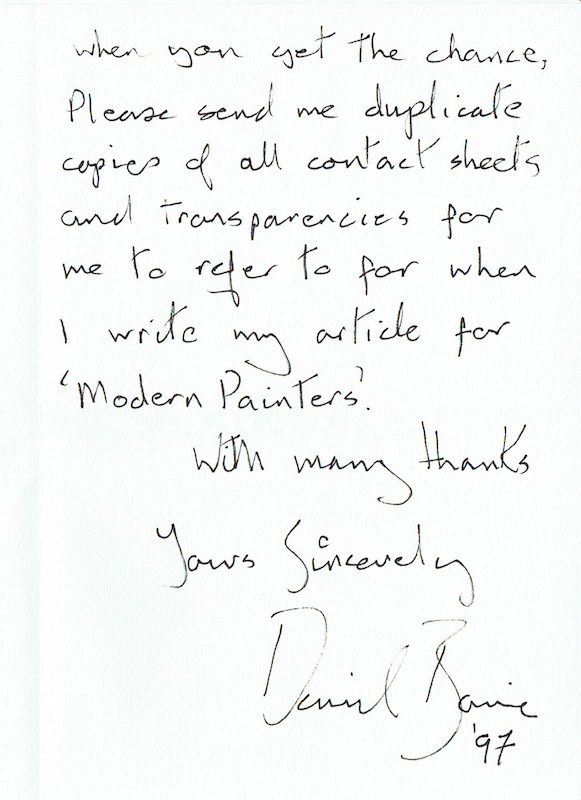

後日、フェルナンドには一通の手紙が届く。「親愛なるフェルナンド、君とここメキシコシティで時を過ごすことができて嬉しかったよ」。真っ白いレターに黒いインクでしたためられたそれは、ボウイからのお礼状だった。

メキシコの太陽に抱かれて、異国の芸術の接吻を受けて。ボウイ、3日間のランデブー。それは音楽人として背負ったあまりにも大きいイマージュを少しの間だけ置き去りにして、秘かに味わったカタルシス。そんなふうに思えてならない。

Interview with Fernando Aceves

FERNANDO ACEVES/“DAVID BOWIE MEXICO 1997”

©Fernando Aceves

「97年10月24日、メキシコシティにて。

親愛なるフェルナンド、君とここメキシコシティで時を過ごすことができて嬉しかったよ。欲しい写真には印をつけておいた。財布サイズの写真を各2枚ずつ送っておくれ。ありがとう。そして…(裏面に続く)」

「時間がある時でいいのでコンタクトシートと透明フィルムの焼き増しも送ってくれるかな。“Modern Painters(モダン・ペインターズ、英美術雑誌)”で執筆している記事の参考にしたいんだ。どうもありがとう。

敬具、デヴィッド・ボウイ。97年」

—————

Text by Risa Akita