「チームのリーダーも、HIV感染者の女性です」

長生きができるなら、すべきことがある。それは、自立だ。子どもたちはタイの法律で、18歳以上になると施設をでなければならない。医療面や学費など、バーンロムサイからの支援は続くが、孤児として社会に出た彼らを待ち受けるのは、堪え難い差別や偏見、仕事を得ることの難しい現実だ。

生きていけるように手に職をつけさせてあげたいという願いから、園内の仕事のお手伝いをしてもらっている。縫製、大工仕事、敷地内の農園での土いじり、など職種は幅広い。

また、施設そのものの経済的な自立の為、とある建物は縫製場となった。そこで作られるものは、タイ北部の少数民族の刺繍柄などを取り入れながら美穂さんがデザインした服や雑貨。近所に住む少数民族の女性たちに手伝ってもらいながら、一つひとつ手作りしているものだ。出来上がった商品を、鎌倉にある直営店「banromsai」で販売し、その売り上げは施設の運営へと利用されている。

鎌倉 banromsai

実際の商品たち

それから、敷地内の「hoshihana village(ホシハナビレッジ)」。美穂さんがデザインし、村の大工さんやボランティアスタッフと一緒に建てたゲストハウスで、その運営も行っている。宿泊者は、農園でとれた野菜のおいしい料理を食べられるし、ヨガも出来る。

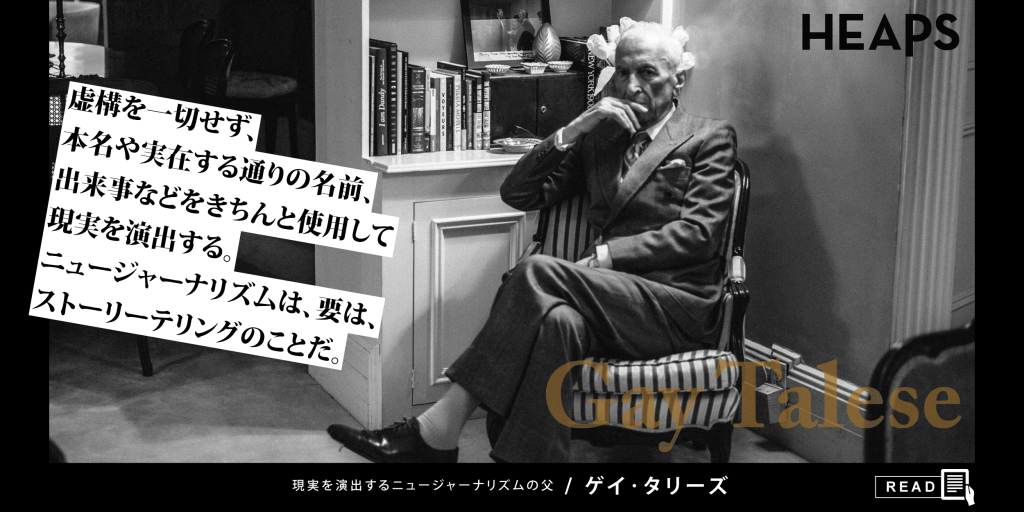

「ゲストハウスでは、HIV孤児として入園してきた女の子が働いています。一度は死線をさまよったものの、抗HIV薬の投与で一命をとりとめた子どもの一人。縫製場の手織りチームのリーダーも、HIV感染者の女性です」

そういう環境を作りはじめていることに満足しながらも、美穂さんの目はさらに壮大なビジョンが映っている。

ホシハナビレッジ

社会から追いやられた人が居られる場所を

「いずれ、“循環型のビレッジ”にしたいと思っているんです。敷地内の農園でとれる作物を使った食のプロジェクトや、アートを絡めた企画も考えています。ここを訪れてくれた人が、おいしい、気持ちよい、嬉しい、と感じたことの対価としてお金を支払ってくれ、それで施設や子供たちの生活が回っていくような仕組みを作れれば、と。

そして、世間で弱者と言われる人たちや、色々な理由で社会になじめなかった子どもが、望むならばここで働いたり、住むことができるようにもしてあげたい。タイには、まだ多くの問題があります。たとえば、当時何万人もいたHIV孤児。その何割かはまだ生きているはずです。彼らのためにも、何かできたらと思っています」

チェンマイ近郊に多くいる、迫害から逃れてきた少数民族にも目を向けている。彼らの多くは国籍を持てず、医療も教育も受けられない。仕事にもつけない人もいる。人身売買、臓器売買も、未だ横行している。そんな困っている人たちのよりどころになりたい、と語る。

どこまでも優しく、弱者と呼ばれる人たちに寄り添うのがバーンロムサイ。しかしなぜ、ここまでできるのだろうか、という素朴な疑問が生まれる。

「自分がしたことで他者が喜んでくれることが、私にとっては元気になるサプリメントみたいなものなんです。また、特に少数民族なのですが、彼らが持つアニミズム信仰や、織物の柄や色合いが、日本古来から続く感覚と似ているので親近感を感じています。私たちの活動を通して彼らの文化を守ることで、日本人としての大切な何かも、守れる気がするんです」

自分ではない誰かを喜ばせたいというシンプルな想いと、自らのルーツに触れる旅が紡ぎだす理想郷。その先に広がるビジョンは、いったいどこまで広がってゆくのか。少し大げさかもしれないが、ここで生まれる社会システムは、小さくも、殺伐とした世界を照らす光明にもなりえる気がしてならない。

バーンロムサイ / banromsai.jp

Photos Via banromsai

Text Daizo Okauchi