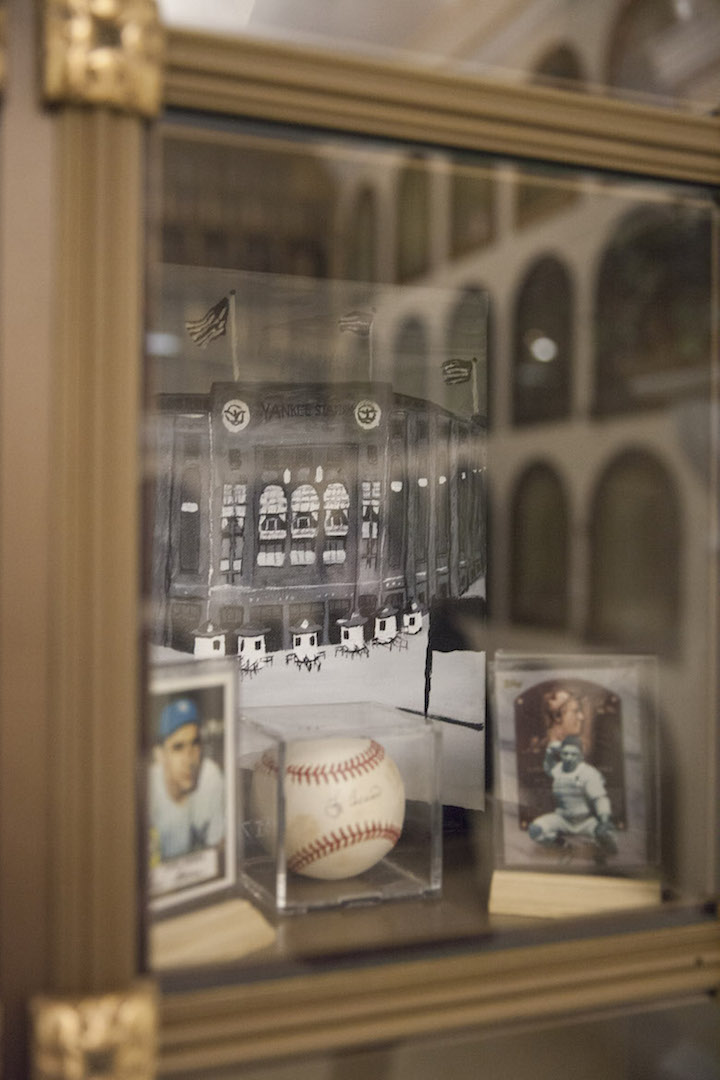

ガラス扉に貼られたQRコードに携帯をかざすと、画面はユーチューブへと変わった。数年前に逝去したニューヨークヤンキースの伝説選手ヨギ・ベラの追悼ニュースが流れる。

筆者がいるのは博物館でもなければ図書館でもない。このガラスの奥にはヨギ・ベラの遺灰がはいった骨壷が納められている。ある大雨の日、ある男との待ち合わせに4万人の命が宿る「納骨堂」にいた。

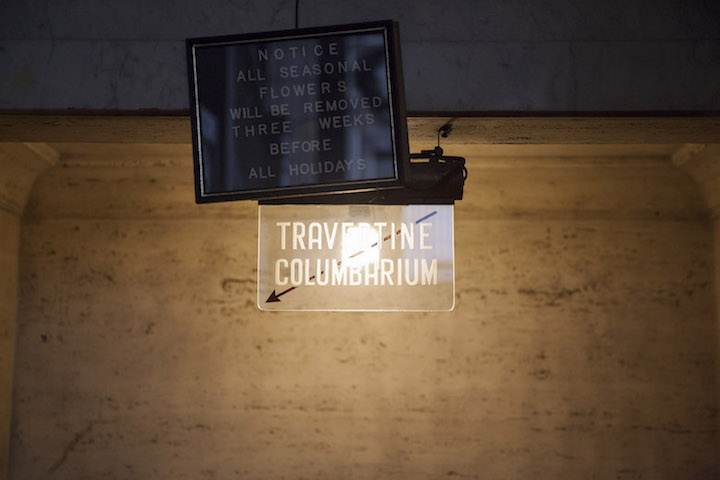

“4万人の記憶の倉庫”、130年佇む納骨堂

ニューヨークのマンハッタンの喧騒から離れたクイーンズには、やたらと墓場の多い地区がある(ラッキー・ルチアーノ、カルロ・ガンビーノら多数のマフィア構成員が眠るセント・ジョンズ墓地もある)。雨風に打たれ年季が入った無数の墓石を脇目に坂道を突き進むと、火葬場・納骨堂「フレッシュポンド・クレメトリー」にたどり着いた。ここには1万6,000の壁龕(へきがん)と呼ばれる骨壷を置くガラス扉つきの棚があり、4万人の遺灰が納められている。土葬の遺体が眠る屋外の“墓場”ではなく、屋内にある霊廟(れいびょう)。敷地内には1884年創設当時から130年間で27万人の命を葬ってきた火葬場もあり、モルガン財閥の創始者ジョン・モルガンやラッパーのノトーリアス・B.I.G.もここで灰と化したという。

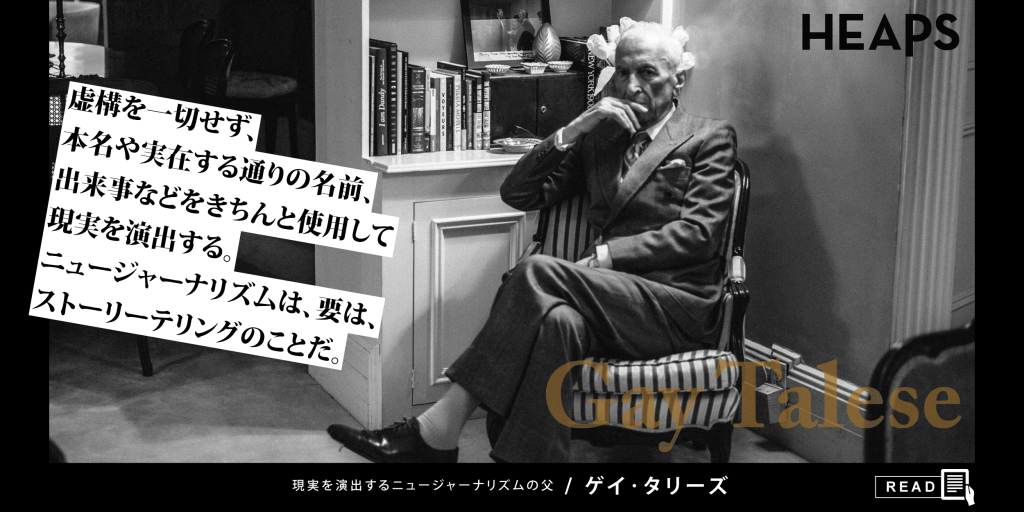

「ここは、永眠した者たちの記憶を保管しておく倉庫です」。ひっそり静まり返る誰もいない納骨堂で必要以上に声をひそめるのは、社長で支配人のJ.P.・ディ・トロイア(69)。17歳から火葬場・納骨堂に勤めて半世紀、叔父の跡を継ぎ同館を司り、朝から晩まで死者のそばにいる男だ。「私が携わっているのは、“記憶のビジネス”といったところですね」

支配人のJ.P.・ディ・トロイア。

“3時間”を数回繰り返す。火葬場の1日

納骨堂の外に黒塗りの車が止まっていた。霊柩車だと推測する。毎日、6から10の遺体が棺に入ったまま葬儀場から運ばれてくる。ニューヨーク市内や近郊、あるいは他州をまたいで運ばれてくることもあるそうだ。「たとえば、フロリダで亡くなったが故郷がニューヨークの場合など。遺族もこちらにいますので、火葬もこちらでします」。宗教によっては、火葬前に儀式がある。それを手配するのも支配人たちの役目だ。特にクイーンズは他民族の街であるため、仏教徒やヒンズー教徒の火葬も多い。日本人コミュニティのための火葬では、火葬後に箸で遺骨をひろう骨上げの儀式も執り行った。

遺体の入った棺は火葬炉に運ばれ、火葬技師によって1000度近い高温で焼かれる。骨になるまではおよそ3時間、遺族は堂内にある小さな礼拝堂で待っていてもよい。礼拝堂にはビデオモニターがあり、そこには火葬場の様子が映されている。「ある遺族は、『母さんは生前決して一人になったことがないから』と最初から最後まで3時間きちんと待ちました。反対に、棺を教会に置き去りにし火葬場に誰も来ないという場合もありますが」。

火葬場の支配人であるには「細々とした負担を乗せられる“大きな肩”が必要です。煙突の修繕だったりと、小さな課題や問題には日々直面します。思い通りにいかないこともあって気を揉むこともしばしばありましたが、まあどうにかいくものです」。月曜から土曜まで毎朝の納骨堂巡回、1日のスケジュール確認、火葬場スタッフとの連絡、葬儀屋との書類のやり取り、遺族からの問い合わせやリクエストへの応答、監視カメラでセキュリティチェック、コミュニティへのPR活動、リサーチ、メモリアルイベントの準備、ステンドグラスなど堂内の改修、資金集め。夜8時には“おやすみなさい”と納骨堂をあとにする。「私の机の上は散らかっていますよ。“散らかった机はきちんと仕事をしている証拠だ”といいますがね。見たい? 見せられませんね(笑)」。最後まで見せてくれなかった。

「なぜこの仕事を継いだか。まあ家族を養わなければいけないという理由もそうでしたけど、私自身、身近な人を亡くしているので、人を失った人々への手助けをしたいという気持ちは常にあります」。納骨堂には若くして亡くなった支配人の実子と叔父も眠っている。と、先ほどから支配人の後ろを何かがつきまとっていることに気づく。それは支配人の飼い犬で、火葬場を訪れる遺族を労わり慰めるセラピードッグのジーナだった。

QRコードにステンドグラス。支配人はアイデアマン

ある壁龕の扉には、見覚えのある印がついてある。QRコードだ。支配人が携帯をコードにかざすと、ニューヨークヤンキースの名物選手、故ヨギ・ベラの訃報を伝えるニュースがユーチューブ上で再生された。彼の骨壷はこの扉の向こうにある。これはQRコードに故人の歴史や思い出にまつわる動画などのURLを書き込むことで、参拝時に故人のことを回想できるというアイデアだ。「まだあまり注文がないですが、これから営業しますよ(笑)。テクノロジーは導入していきたいですから」

火葬後に残った遺骨は粉砕され骨壷に収納、骨壷の前で供養をおこない、壁龕へと入れる。1つの壁龕に家族や夫婦など複数の骨壷を入れることも可能。生前に購入しておくこともできる。

近年日本でも、納骨堂のオートメーション化は進んでいる。ICカードをタッチパネルにかざすと、自動的に納骨箱が参拝スペースに運ばれてきたり、故人の遺影をスクリーンに映し故人が生前好きだった曲を流したりと、お香に草むしりが定番の従来のお墓参りの概念を覆す形式も登場している。支配人の納骨堂でも、壁龕のなかに故人にゆかりのある絵やアイテムなどを飾りパーソナライズできる。

両手に力を込めてステンドグラスの窓を開けながら、「今日は天気が悪いから綺麗に見えないですが、ここから臨むマンハッタンの景色はすばらしい。このステンドグラスの窓の部分に壁龕をつくりたいと思っています。そうすると骨壷の後ろにマンハッタンの景色がみえるという仕組みです」。仕事以外のときでも、どうしても納骨堂のことを考えてしまうという支配人は「いつか屋上にレストランをつくりたいです。ここを訪れた遺族がテーブルを囲めるような」。火葬場の支配人の仕事は、意外にも右脳を使う。

土になるまで灰になるまで。死をもって祝福する

米国といえば土葬が一般的だと思うかもしれないが、火葬を選択する人口は年々増加しており、今年には51パーセントが火葬を選ぶと予測されている。「土葬も火葬も、故人の魂を弔うという点ではなんら変わりありません。土に還るまで数十年かかるか、灰になるまで数時間かかるか、その違いだけですから」

支配人に案内され堂内を回ること1時間強。火葬場・納骨堂という神聖で崇高な空間ではあるが、なぜか畏怖や不穏といった負の気配は感じられない。それは「亡くなった前妻の遺灰を夫が自宅で保管していて、現妻が嫌がるパターンとかも時々あります(笑)」などとケタケタ笑いながら教えてくれる支配人の人柄だ。不謹慎な笑いには聞こえない。死者の魂に囲まれている彼は、身につけた解釈のもとにすこぶる明るいのだ。

「死は祝福。死をもって、故人の人生を祝うことだと思っています。多くの人はここは気味の悪い場所だと言いますが、しばらく居るとその美しさと価値をわかってくれます」。

納骨堂は“墓”ではなく“家”。4万人の4万個の物語を保管している図書館のようでもある。支配人、これは赤ん坊の、あれは遺灰ではなく遺品だけが祀られているキューバ移民の女性、そっちは遺灰が数年ものあいだ友人の手元にあったままだった中国人女性、と壁龕を指差し言うには「私、人の名前とくるとどうも覚えが悪いのですが、人の身の上話ははっきりと覚えていられるんです」。

Interview with J.P. Di Troia

【追記】記事公開後、支配人本人から「紛らわしくて申し訳なかったが、ヨギ・ベラの壁龕に入っていた骨壷はあくまでもQRコードの例を紹介するサンプルで、実際に彼の遺灰は入っていない」との連絡を受けたことをここに追記する。

Photos by Mitsuhiro Honda

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine