数ヶ月前、インスタグラム上に突如、画家ジャン=ミシェル・バスキアのポートレートが数枚ポストされた。写っているのは確かにバスキアだが、話題をさらったのはその撮影日だ。彼がアンディ・ウォーホルとタッグを組みセレブアーティストの仲間入りするよりもっと前、前衛的なノイズバンドを結成するよりもう少し前。つまり、世間が想像するバスキア、メディアで語られるバスキアとは異なる“みんなの知らない青年バスキア”の姿が、正方形におさまっていた。

Image via Al Diaz

Image via Al Diaz

撮り手は、アル・ディアズ(Al Diaz)という男。撮り手、といってもフォトグラファーではなくバスキアの高校時代の友人。当時のストリートシーンを騒がせたグラフィティデュオ「SAMO©️(セイモ)」をバスキアと共に組みストリートを駆け巡ったバスキアの“はじめてのパートナー”だ。

今回HEAPSでは、名もなき一人間としてのバスキアを知る数少ない男アルを訪ね、彼のスタジオへ。セイモ時代の作品やポートレート写真などバスキアの面影が感じられる空間で、初期の相棒だからこそ経験できた芸術界の寵児との数年間を回想してもらう。

アル・ディアズ

アーティスト原点・ストリート時代「毛色を変えた徒党」

人種や宗教、政治などの社会問題をテキストとドローイングで強烈に風刺した芸術家、故ジャン=ミシェル・バスキア(Jean-Michel Basquiat)。“バスキア”というと、芸術家としての成功はもちろんのこと、スポットが当てられるのはウォーホルをはじめ錚々たる顔ぶれと交友を深めたセレブライフだろう。それか薬物に溺れ若く死ぬ、というアーティスト常套の最期か。いずれにせよ、没後およそ30年経った現在も、作品は億単位で取引され、回顧展は世界中で開催、と評価の高い画家だ。

“夭折した天才画家”のイメージが強いバスキアだが、原点は1970年代後半のニューヨークのストリートに存在した。高校の同級生アルと徒党を組み、グラフィティデュオ「SAMO©︎(セイモ ーSame Old Shit(いつもと同じさ)」を冠した二人は、78年の初めから79年の終わりまでのおよそ2年間、ローワーマンハッタンの路上をキャンバスに活動した。そしてこのデュオの存在は、当時のグラフィティ界において異質だった。

SAMO©,,, AS AN ALTERNATIVE 2 ‘PLAYING ART’ WITH THE ‘RADICAL CHIC’ SECTION OF DADDY’$ FUNDS,,,’

(セイモは親のカネでお遊びアートをしているやつにとって代わるものだ)

“SAMO©,,, 4 THE SO-CALLED AVANT-GARDE

(セイモはアバンギャルドな人々のためのもの)

グラフィティの誕生から数年が経ち、街中の至るところに「名前+数字」のベーシックなタギング(個人やクルーの名前を書くこと)が溢れていた飽和状態のグラフィティシーンにおいて、消費主義や政治など社会問題をテーマに詩のように唄いあげた。毛色の違うセイモに、無名時代のバスキアがあった。

アートスクール時代「社交的で、でも誰のことも好きじゃなかった」

左がバスキア、右がアル。Image via Al Diaz

「はじめて会ったときは、物静かでシャイなやつだなと思った。ベラベラ喋るようなタイプではなかったけど、人を磁石のように惹きつける力を持っていた」

二人が最初に会ったのは、1977年。アル17歳、バスキアは一つ下の16歳。“普通の学校”からはみ出した学生が集まるアート系スクールで出会う。「俺は当時、グラフィティばっかりしてたせいで、前の学校にはまったく行ってなくてそのスクールに移ってきた。ジャン(バスキア)がなんで転校してきたかって? それは知らないけど、きっとクレイジーすぎたからだろうな」冗談を飛ばして、こう続ける。

「学校でもストリートでも社交的で、誰とでも話をしてつき合える類の人間だった。だけど、みんなと仲良くやっていける器量は、友に対しての情け深さというよりはストリートスマートで、世渡りがうまい。“誰のことも好きじゃない”っていう冷めた一面に、反抗心を秘めていた」

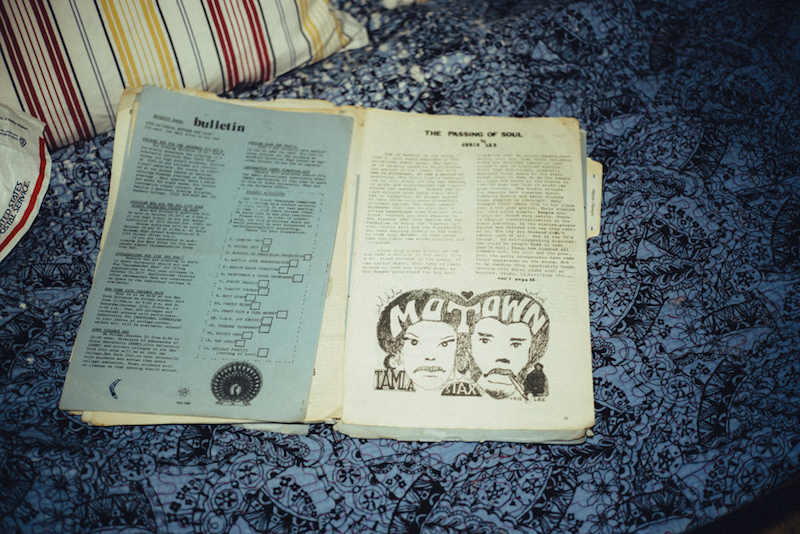

互いにプエルトリコ系のルーツをもつ二人、打ち解けるのは早かった。放課後は、ハッパを燻らせ、音楽を聴いて、パーティーに明け暮れる。「当時の俺たちはボヘミアンだった。毎日が無計画で、感じたらすぐ行動。未来のためでなく、まさにその瞬間のために生きていたよ」。思いの向くままなワイルドライフの熱量は創作活動にも注がれる。「自分たちのやりたいことを発表する媒体が当時の俺たちには必要で、“校内新聞”はまさにうってつけの場所だった」。書くことが好きだったアルとバスキアに加え映画監督スパイク・リーの実の弟などを含む総勢7人ほどではじめたのが『Basement Blues Press(ベースメント・ブルーズ・プレス)』。校内新聞とは思えないボリュームと熱量で、時事ネタから政治、社会問題までを文章とイラストで綴る。何を隠そう、この校内新聞こそ後のセイモの原点となった*。「ジャンは文章を書かせてもピカイチだった。あいつの文章を見れば、いかに彼がrebellious (反抗的)だったのかわかるさ。反抗といっても世から浮いた変人、ではなくて、知性を持ち世に向かって話をする反抗者だったのか、って」

*『Basement Blues Press(ベースメント・ブルーズ・プレス)』の記事の中でバスキアが考案した架空の理想宗教の名前が「SAMO」だった。

バスキアとアルたち仲間が創刊した校内新聞『Basement Blues Press(ベースメント・ブルーズ・プレス)』。

セイモ全盛期。相棒置き去りで突っ走る「野心がすぎたエゴイスト」

1978年、表現の場が校内新聞から“ストリート”へ。「セイモ」となった二人は、ローワーマンハッタンをプレイグラウンドとし夢中で駆けぬけた(時にはビルにつり下がる巨大看板を盗んでみたり)。「俺たちはただ、ゾンビのように街をひたすら歩くやつらの目を覚ましたかった。自分の足で出歩いて周りをよく見渡し、自分の鼻でコーヒーの匂いをかげよ(look around and smell the coffee)って」。彼らが歩いたあとには、社会問題をウィットかつ詩的に謳いあげる“SAMO©️,,,”のメッセージ。彼らの存在が人々の注目を集めていくとともに、アルとバスキア、二者の大きなエゴが摩擦しはじめた。

「ジャンはとても野心的だった。グラフィティアーティストとして匿名性を守りたかった俺の一方で、彼は表に出たがった。一つの組織で二人のボスは共存できないからな」。バスキアは意外な形でアルを裏切ることとなる。地元紙でセイモのインタビュー記事が掲載されるや否や、編集者/作家のグレン・オブライエンがホストをつとめた伝説のテレビ番組*に、バスキア一人が「セイモ」として出演。あろうことか彼はアルについて一切触れなかった。これが決定打となり、二人は袂を分かつことになる。活動をともにした2年が過ぎた79年、バスキアがストリートに残した「SAMO©️ IS DEAD(セイモは死んだ)」が、その決裂をなによりも物語っていた。

*音楽家デビッド・ボウイやジェームス・チャンス、写真家ロバート・メイプルソープなどなど奇跡の顔ぶれが揃った、78年〜82年まで放映されたニューヨークのケーブル・テレビ番組『TV Party(ティーヴィー・パーティー)』。

ブルジョワを嘲笑い、後にブルジョワになった

その後のバスキアの奮闘や功績はみんなの知るところだ。“セイモ”から“ジャン=ミシェル・バスキア”となったバスキアは錚々たる顔ぶれと交友関係を広げ、華やかな世界に没入。それでもアルは、別の世界に行ってしまった友に、たまたま道で出くわしたり、スタジオで会ったり、年に1、2度は顔を合わせた。天才画家ともて囃されたバスキアは、“無名時代の相棒”の目にどう映っていたか。それは、大作を数多く世に生み出し、望んでいた名声や栄光を欲しいものにしていくと同時に、“自分自身を見失っている”ことに気づき葛藤する姿だったという。

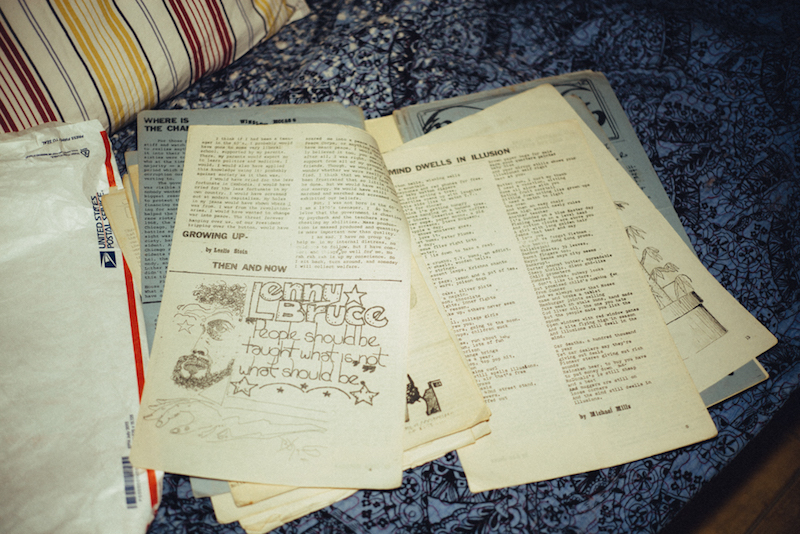

「もともと、社会を風刺で斬るレニー・ブルース*で、社会制度から逸脱して自由を求めたビートニク**だったジャンも、やがてブルジョワになった。もともと自分が唾を吐いていた世界に浸かっていったんだ。その事実こそが彼を苦しめたと俺は思っているよ」。それを裏づけるかのように、晩年のバスキアは有名になったのち、永く疎遠にしていたアル含め旧友を訪ねるようになった。

*当時タブーだった過激な放送禁止用語を使い、差別・宗教・政治など何もかもを剥き出しにして社会を強烈に風刺した伝説のコメディアン。

**1950年代のアメリカの文学界で異彩を放ったグループ、並びに、カウンターカルチャーの潮流。文明社会や制度を否定、コミューンや放浪生活を見直し、個人の自由を求めた。のちのヒッピーカルチャーにも大いに影響を与えた。

「時に人々はありもしないようなデタラメを流し、歴史を壊すことだってある」というアル。バスキア没後30年経ったいま、不確実や曖昧が自由に一人歩きするSNSに突然、“みんなの知らないバスキア”を公開した。

「昔は、ジャンがただ腹立たしくて許せなかった。でも時間が経って、いまならあの時のジャンに、もう少し寄り添って考えられる」。だから、バスキアについての自分が知る真実を伝えたいと思った、と。自分だけが知る確かなジャン、それから自分も居てあったセイモとしての日々、後の“誰もが知るバスキア”に繋がる日々を、世間に知らせたかった、のか。

ここで語られたのは、バスキアの原点を密に過ごしたアルという人間によって切り取られたバスキア、もといジャンであって、バスキアのすべてではない。ただ一つ確かなのは、社交的なのに人嫌いで、名声のために手段を選ばず、自身のために相棒を省みなかった、どうしようもない人間性を持ち合わせた“血の通ったバスキア”がいなければ、我々がいま知るバスキアは存在しなかった、ということだろう。

Interview with Al Diaz

セイモの原点となった高校時代の新聞『Basement Blues Press(ベースメント・ブルーズ・プレス)』。

Photos by Kohei Kawashima

Text by Shimpei Nakagawa, Edited by HEAPS

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine