「写真」とは、撮り手の“視覚”を最も必要とする芸術だと思う。目で捉えるものをどのような構図で捉えるか、いかに写すかをヴィジュアルで判断し、限られた四角い枠の中で自らの視覚美を最大限に見いだす。

それでは、このスティーブン・エラ(Steven Erra)は、いったいどうやって作品をつくっているのだろう。彼は言うところの視覚芸術者だが、視力は1パーセントしかない。ほぼ全盲のフォトグラファーだ。

盲目写真家は、“描くようにして撮る”

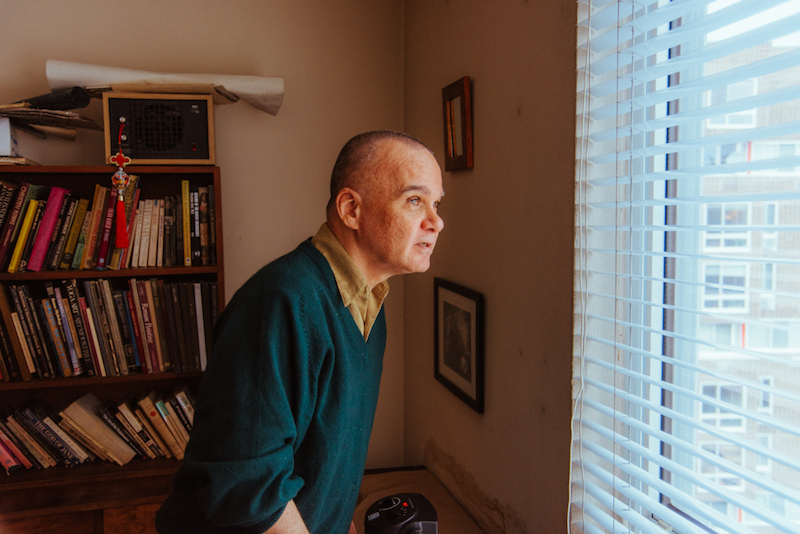

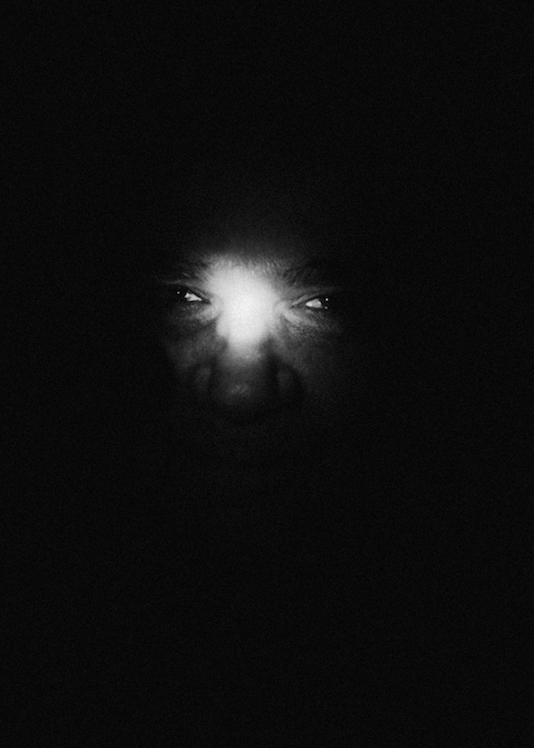

流動的で煙のような曲線とテクスチャーから浮かびあがるポートレート写真。被写体の筆舌しがたい表情と写真から醸しだされる神秘的な雰囲気に、どこか触れてはいけない心の内が映し出されているような気もする。

Photo by Steven Erra

Photo by Steven Erra

Photo by Steven Erra

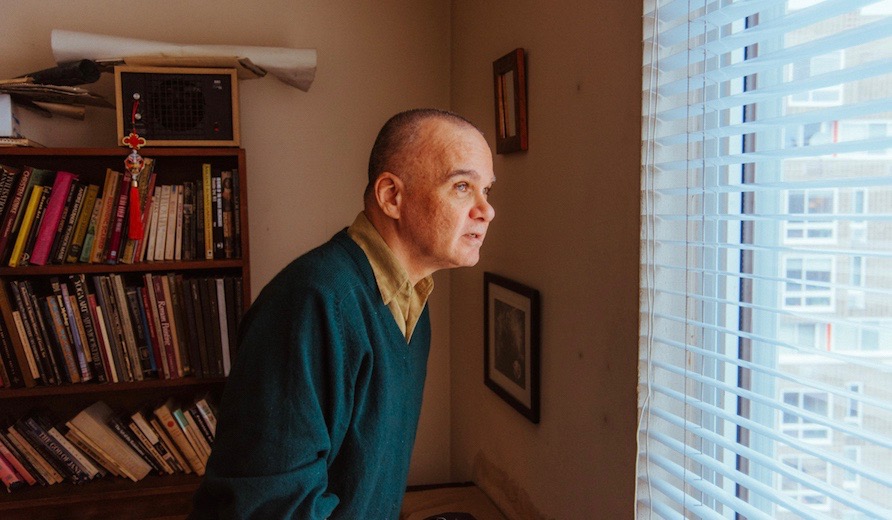

なんとも不思議な気持ちになる一枚を、写真家スティーブン・エラは撮る。彼には、1、2パーセントの視力しか残されていない。

「小さな小さな点の部分だけ、見ることができる。その周りの視覚は“存在しない”んだ。真っ暗というわけでもない。“無”に浮かんでいるような感覚というか。なんて表現したらいいんだろう」

視覚障害を患うスティーブンは、写真撮影にライトペインティングという手法を使う。暗闇の中、長時間露光でシャッターを切っている間に懐中電灯などの光を動かして、写真に光の軌跡を残すテクニックだ。そうしてできあがった写真には、まるでペインティングしたようなライトの線が浮かびあがってくる。

Photo by Steven Erra

Photo by Steven Erra

Photo by Steven Erra

撮るというより、光で描く。だからか、ポートレート写真というより宗教画といった方がしっくりくるような、神々しさをも帯びている。

美大生に突きつけられた「失明宣告」

「20年以内に失明するでしょう」。遡ることおよそ40年前。当時美大生だった23歳のスティーブンは、医者からこう宣告された。

カメラ小僧だった少年期、写真より絵を描いた青年期。アートスクールで本格的に絵画を学んでいた若きアーティストが直面した、あまりにも残酷な現実だった。

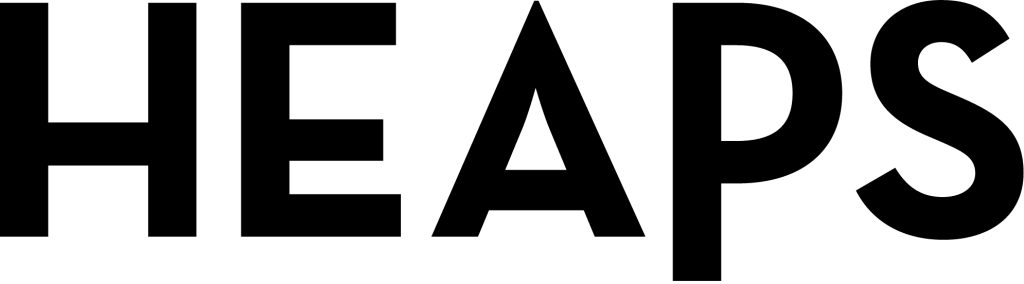

取材中、スティーブンを撮っていたフォトグラファーに「いいハットだね」。現在、ごくわずかな視力はある。結果的に医師の診断は外れたわけだ。しかし視界は徐々に狭まってきている。

“目”で創作するアーティストにとって、最も不可欠な視覚が制限されるのは、致命的なことだ。しかし彼は「視覚を失うからって、何かを諦めようと思ったことは一度もなかったんだ」。失われていく視界の中で絵を描きつづけた。そうして20年前、スティーブンは「視覚障害者のための写真クラス」に出会う。

「まるで“映画制作”のような撮影現場だよ」

スティーブンによる光のマジックは、夜の自室で生まれる。カーテンを閉め、暗室作り。カメラを三脚にセットアップし、モデルを配置する。

懐中電灯の光しか見えない闇。その道20年のスティーブンは「暗闇での制作には慣れているよ」。体で覚えた空間感覚に従い、思い描いた構図アイデアに従い、あるいは即興で。思うがままに懐中電灯を絵筆のように持って、“ペインティング”していくのだ。

「ライトの当て方次第で、被写体をフラットにも奥行きがあるようにも写すことができるんだ」

4分で完了するシンプルなヘッドショットの場合もあれば、1時間の大掛かりな作品もある。その場合は3、4人、多い時には7人で写真撮影をする。それはどちらかといえば映画撮影の現場に近いらしく「スティーブン・スピルバーグの撮影現場みたいに」と冗談をとばす。

彼の写真で特徴的なのは被写体の表情だ。モデルには、同じ写真クラスのクラスメートを。中には写真を一度も見たことのない全盲の人もいる。

「撮影中は同じ表情を保たないといけないから、たいていシリアスだったり物憂げな顔になっちゃうんだよね。だってシャッターをゆっくり切っている5分間のあいだ、笑顔を保てないからさ」。1枚の写真に“時間の経過”が含まれているから、ライトペインティングが好きなんだ、と。そのプロセスは、まるで肖像画を描くようだ。

「ぼくの“いい写真の定義”は、見る者が詳細に、そして慎重に被写体を追求したくなるような、どこか“捉えどころのない写真”。不必要にけばけばしくてキラキラしている“目の保養”のような写真は、よくない写真だね」

目で捉えるのではなく「心で描く」

「普通、フォトグラファーは『あ、この青いライトがいい。このピンクの光がいい』と、目に見えるものに美を見出そうとする。でもぼくの場合は、“見えないもの”に美を探求するんだ。視覚以外の感覚を呼びおこそうとすると、そこには記憶が残る」

ヴィジュアルイメージではなく、メンタルイメージで。構図やテクスチャーなどの記憶、そのときの感情をカメラの前で表現する。撮影時間の中でスティーブンが呼び起こしたエモーションや記憶が光跡として残るのだ。

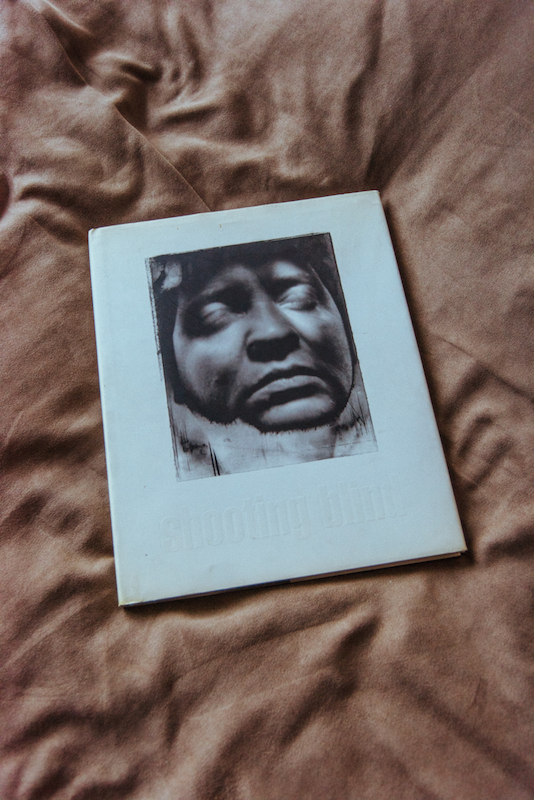

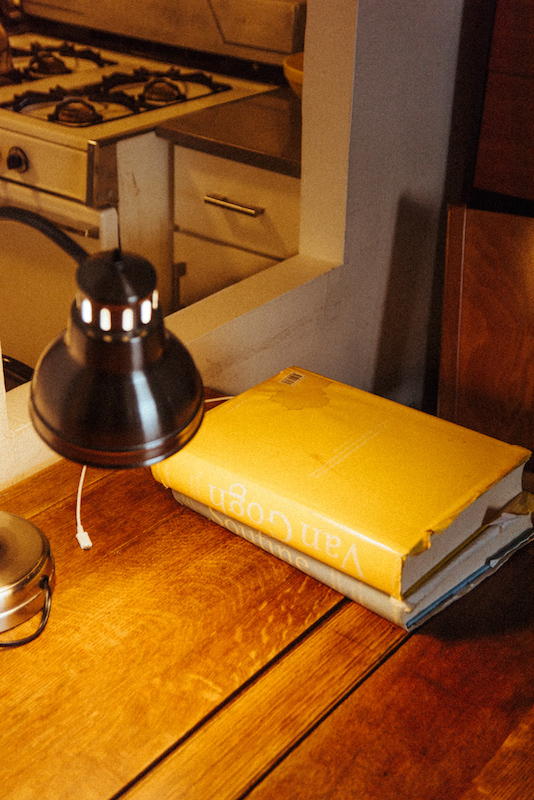

「写真は、視覚障害者でも自己表現することができる潤沢な表現手段だよ。美しいと思うものを見てシャッターを切る代わりに、“心”で撮ることができるんだ」。お気に入りの画家だというゴッホの絵も、記憶としてインスピレーション源になっているのだろう。

「変な話かもしれないけど、(目が見えないことで)ぼくはラッキーだったと思うこともあるんだ。もし目が見えていたら、こうして辿りついたアート表現には一生出会わなかったかもしれない。だから、あまりくよくよはしていられない。目が見えないからこそ、このような芸術を創作できるチャンスと時間が与えられているからね」

心に一番近い距離で写した写真だから。心の奥底で思い描いた写真だから。目で撮るのではなく、心象で描いたスティーブンの写真を前に、見る者はビジョンでなくエモーションで鑑賞する。

※※※2018年より、「障がい」から「障害」に表記統一をしました。

表記ではなく社会そのものをアップデートする必要があるという認識のもと、障害という表記を文中で使用しています。

また、障害とは一定の個人に由来するのではなく、あらゆる個人が存在し共存しようとする”社会”にあり、それをあらゆる個人らが歩み寄り変えていく必要がある、という考えを弊誌は持ちます。

Steven Erra

Interview with Steven Erra

Photos by Omi Tanaka

Text by Risa Akita

Edit: HEAPS Magazine