冷戦時代の東ドイツに禁じられたロックを密輸。東ベルリンの教会で極秘違法パンクライブ。東の無名バンドを英人気音楽番組に出演。音楽へのひたむきな愛だけをガソリンに、戦後の倦怠感ただよう灰色街・マンチェスターから、変人奇人であふれる自由な“陸の孤島”・ベルリンにひとり漂着、あれよあれよという間に地元音楽シーンの顔役になってしまった男といえば、我らが(?)マーク・リーダーである。

その偉業ぶりはすでに本誌連載で腹一杯に伝えたところだったが、我々の知らないところでもう一つ、音楽史における“貢献”をもたらしていた。それも我々がよく知る、あの日本のミュージックアイコンと。

電気グルーヴを“DENKI GROOVE”に、石野卓球を“Takkyu Ishino”に

「Mark Reeder、もしも彼がいなかったら今の僕も電気グルーヴも、ひいてはNew Order のBlueMondayも生まれていなかった! Follow the REEDER!!!!!!」(Twitterより引用)

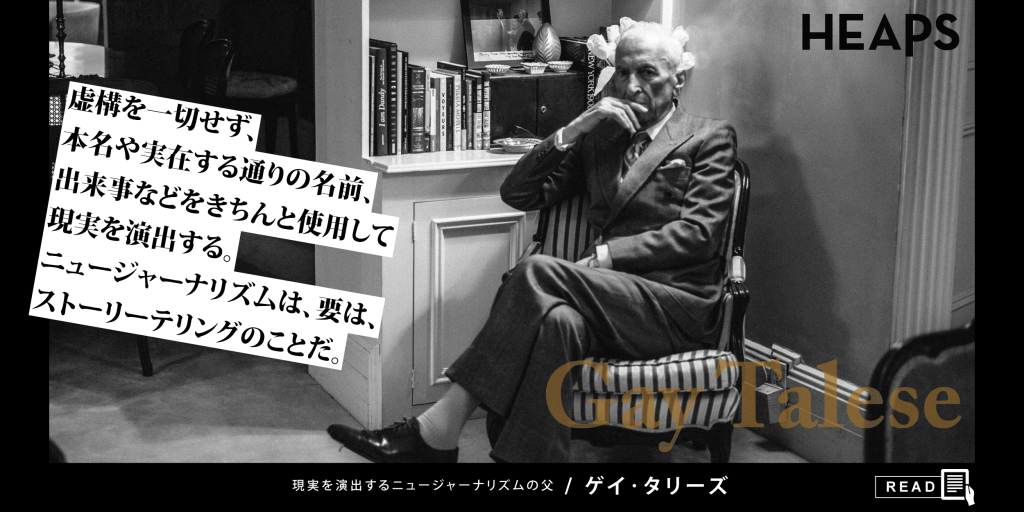

本誌マーク連載記事リンクとともにツイッターで威勢よく言い放ったのは、日本の、いや世界のテクノバンド「電気グルーヴ」の石野卓球だ。日本では誰もが知るミュージックアイコン、海外、特にテクノ国家ドイツでは一番有名な日本人、タッキュウ・イシノである。1989年にピエール瀧と結成した電気グルーヴでデビュー後、テクノミュージシャン/DJとしてソロとしても活動。1998年には、世界最大級のテクノフェス「ラブパレード」で、組んず解れつ踊る100万人の観客を前にDJとしてターンテーブルをまわすなど、日本が誇る電子音楽の巨人。そんな電気グルーヴ、そしてソロアーティスト・石野卓球の才能に惚れ込み、バンドとしてソロとしてベルリンを皮切りにヨーロッパ進出をする最初のきっかけをつくったのは、マーク・リーダーだった。

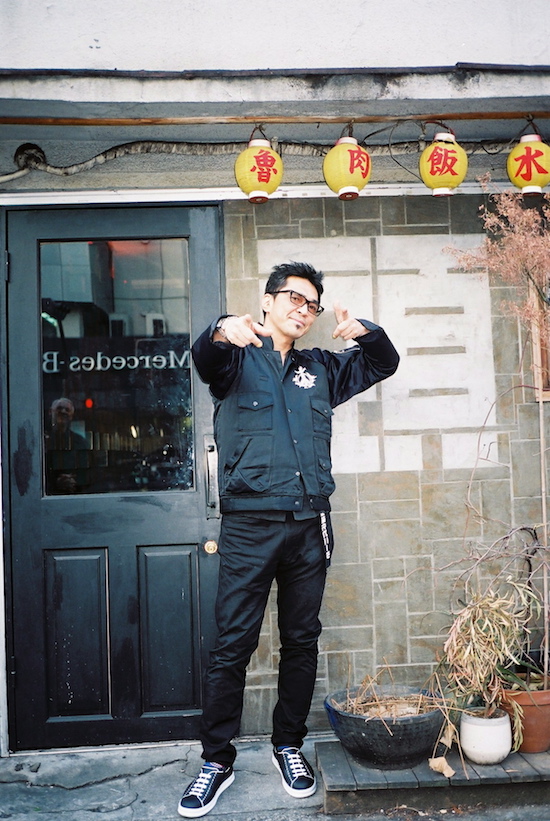

電気グルーヴの石野卓球。

“音楽密輸人”こと、マーク・リーダー。

電気グルーヴのある一曲がマークの聴覚を支配してから20年、いまも二人にはウン万ボルトの高電圧な親交がある。先月、西ベルリン時代を描いた映画『BMOVIE』上映会&トークショー&クラブイベントのため来日していたマークを捕獲、初の二人の対談が実現されてしまった。90年代のベルリン思い出話から98年のラブパレードの記憶、ミュージシャンとしての互いへの想い、人生を変えたあの一曲….心地よいグルーヴが流れるなか語ってもらった。

HEAPS(以下、H):卓球さんとマーク、何年ぶりの再会でしょう?

Mark Reeder(以下、マ):4日前に会ったよね?(卓球さんとマークは4日前にネットTV番組の収録で再会している)

H :(一同笑)まあ、それはそうなんですけど(笑)、今回の来日以前に会ったのはいつでしたか?

石野卓球(以下、卓):えっとね、3年前です。ベルリンであったウエストバム(ドイツ・テクノシーンの第一人者で、卓球の友人)の誕生日パーティーにDJとして呼ばれて。50歳の誕生日パーティーだったから盛大で、昔の友だちもいっぱいいて、その時にマークもいたんです。でも、あまりにいっぱいいろいろな人がいたんで、マークとじっくり話す機会がなかったんですよ。

マ:そうそう。人がいっぱいいてクレイジーだった。でも、いいパーティーだったよね。

H:そもそも二人の出会いは、1990年代にまで遡りますね。

卓:電気グルーヴのアルバムをトビー(・ネイション、当時からドイツテクノシーンと深く関わっている日本人DJ)がマイク(・ヴァン・ダイク、ドイツのDJ)に渡して、マイクがマークにあげたんです。

マ:マイクは、ただ「日本のCDをもらったよ」としか言わなくてさ(笑)。それで全曲リピートして聴いてみたんだけど、その中にどうしても引っかかる一曲があった。 それが、『虹』。

H:そして、マークは電気グルーヴの『虹』を自身のレーベル「MFS」でもリリースすることにする。

マ:そう。でもこの曲はすでにソニーミュージックで発売されていたものだから、ぼくがドイツで再リリースするには、ドイツのソニーから「興味ないから、リリースどうぞ」と言われなきゃいけなかった。

卓:ドイツのソニーミュージックがぼくたちの曲をドイツで売るという優先権を持っていたんですが、ラッキーなことなのか、彼らがぼくらのことを知らなかったんですね。

H:じゃあ、あろうことかドイツのソニーは「知らない日本人バンドの曲? 別にドイツで売らなくてもいいや」って放棄した、と。そのおかげ(?)で晴れてマークのインディーレーベルMFSがリリースできることに?

卓:そうそうそう。

マ:で、『虹』をリミックスバージョンにして、DJのためのクラブ仕様にしたんだ。マイクやトビーネイションもリミックスしたよ。そのあと、ドイツのソニーが、『虹』の売れ行きがうなぎのぼりだと知ってぼくに連絡してきたんだ。「もし何かお手伝いできることがあったら何なりと教えてください」だとさ。「おい、最初は興味なかったくせに! チャンスを逃したからっていまごろ態度変えたても遅いよ!」だ。

ドイツのソニーには当時の日本のミュージックシーンで何が起こっているのかを見極める洞察力、もとい興味さえなかった。でもぼくは「え、ちょっと待ってよ。日本(のテクノ)は、ドイツともイギリスとも作曲方法が違うし、特別なクオリティもある。ドイツにも日本のテクノが流れるためのプラットフォームが必要なんじゃないか」と気づいていたんだ。それに、卓球がヨーロッパでのキャリアを開拓する土台も築いて、クリエイティブなミュージシャン/テクノDJとしての顔を広めたくもあった。

H:卓球さんの音楽やアーティスト性をベルリンの人たちはどう受けとめていましたか。

マ:彼らは卓球の音楽を完全に受け入れていた。完璧にフィットしたね。彼のミュージックスタイルは人目を引いたし、ドイツ国外でも名が知れ渡るようになったんだ。

「自己責任であればクレイジーでも許される」街・ベルリンで

H:二人とも、今日同じような格好してますね。

卓:ちょっとマークっぽくしてみた(笑)。マークと最初に会ったときも、彼は胸のところに「Reeder」と名前が書いてあるジャケットを着ていたよね。

H:初対面は、どんなシチュエーションだったのですか?

マ:ふー…。ずいぶん昔のことだから覚えてないな…。

卓:プロモーションでベルリンを訪ねたときに行ったE-werk(テクノクラブ)でじゃない? ウエストバムがオールドスクールな80’sのディスコをかけていて。

マ:オー、イェーイェー。

卓:そのとき、ウエストバムともはじめて会った。1995年当時、みんなに嫌われていた80’sディスコを彼がプレイしていたことに衝撃を受けた。それを古臭くなくフレッシュにまわしていてさ。これが人生の中でも特別な瞬間だったんだよね。で、一晩中クラブにいて、飛行機にあと少しで乗り遅れるという。シャワーも浴びずに汗臭いTシャツのままクラブから空港に直行して(笑)。マークが空港まで連れて行ってくれたんだよね。

H:漫画みたいなドタバタ劇(笑)。卓球さんは、98年のベルリン・ラブパレードで100万人の観客を前にDJをしています。当時放映されたNHKドキュメンタリーでもその映像は残っていますが、あの群衆を前にしてプレイする気持ちってどうでしたか?

卓:とてもスペシャルなことでした。何人いるかなんて想像もできなかったし、どうやってこの大勢の人をコントロールできるのかわからなかった。だからいつもと同じようにプレイしました。まあ、普段通りにプレイする以外に選択肢はなかったけどね(笑)。

マ:そう、観客もDJにいつも通りのプレイを期待しているんだよね。DJも特別に何かをしよう、なんて思わなくていい。ただそこにいるだけでスペシャルなことだから。

卓:それにみんな持ち時間が15分しかないんですよ。タイムキーパーがいて、すごく厳しくて。もう秒ですね。でも本当に、人生においての特別な経験だった。

マ:人生で、100万人の前でプレイする機会が何回あるよ?

(一同笑)

テレビ中継を見ていた人も含めたら、3,000万人くらいに見つめられていたんじゃない?

H:マークは、現場でこの瞬間を見ていましたか?

マ:もちろん。ラブパレードには毎年欠かさず参加しているからね。卓球がプレイしたことは、とても誇りに思えたよ。

H:二人とも“外国人”としてベルリンに入り浸りはじめ、ベルリンから抜け出せなくなりました。相当アクの強い街だと思いますが、どんなところに惹かれたのでしょうか。

卓:ベルリンは、クレイジーはクレイジーのままでいていい街。自己責任であればクレイジーでも許される。クレイジーはクレイジーという個性として認められるんですね。ぼくは故郷の田舎では目立ったんです、人と違うって。

マ:そうだね。世界中のどんな小さな村にいる変人やぶっ飛んでいるクリエイティブな個性、村ではタブーだと後ろ指をさされている人たちでも、ベルリンではフィットしちゃう。自分自身を発見するのには最適な場所だね。ベルリンはクラブシーン、音楽業界、カルチャー、アート、映画産業で栄えているから、みんな遊ぶためにベルリンに来る。ベルグハイン(世界最高峰のテクノクラブ。そして世界一ドレスコードが厳しいことで知られる)の行列に6時間も並んで待ったあげく入場拒否されるために来る。なんでかって、この追い返されるプロセスの中でもいろんな種類の人に会うことができて、言ってみればこれがパーティーにもなり得るんだから。

「マークは、血液(ミュージシャン)と血液(ミュージシャン)を繋いでくれる“血管”」—卓球

「卓球には、絶対的な“Takkyu Ishino”のシグネチャーサウンドがある」—マーク

H:二人は、DJとしてもリミキサーとしても活躍していますが、お互いに学ぶ部分、尊敬しているところは?

マ:卓球はDJだけど、ぼくはたんにレコードをかける男さ(笑)。

卓:マークのすごいところは、音楽性を通じて、ダンスミュージックやテクノ界隈などいろんな人を混ぜて繋ぐことができること。うちら(ミュージシャン)が血液だとすると、マークは血管。いろんな所に流れたいうちらの管になってくれるのがマークなんだよね。人との流れが止まっているな、リンパの流れが悪くなっているな、というところをマッサージして血流をよくしてスーッと流してくれる。ミュージシャンだけだと、これ、できないんだよね。で、真っ正面切ってじゃなくて、裏道も使える。ここ繋がった方がいいのに、というところを繋いでくれる。

マ:要するに、unity(統一)だよね。ぼくは自分のキャリアだけに集中していない。もっと重要な使命に感じるのは、音楽で人々を繋げることなんだよね。音楽には、大勢無数の人々を結束させる力があるんだ。

H:じゃあ今度はマーク、電気グルーヴとして、また石野卓球としての音楽性や精神性のどこに惹かれますか。

マ:卓球は、クリエイティブアーティストだよ。彼には、絶対的な“Takkyu Ishino”のシグネチャーサウンドがあって、それは電気グルーヴの作品にも垣間見られるけど、ソロ作品では顕著だね。このシグネチャーがあることで、他のDJや俗にいう“テクノミュージシャン”とは一線を画すことになる。自分の名前で歴史を書き直そうと躍起になったり他より抜きん出ようとしたりするミュージシャンには、決定的なスタイルだったりそのアーティストを格づける何かが欠けているからさ。

それに、卓球が電気グルーヴとしてはじめてからソロとしても成長する過程を見ることができた。電気グルーヴはポップなアイデアで“おバカ(Baka!と日本語で)”要素があるけど、ソロの卓球はまったく違う。ダークでクラブ風で、グルーヴィー。卓球のダークサイドと言えばいいのかな。

卓:マークに褒められるのが一番うれしい! あとさ、出会ってから20年後に、ニュー・オーダーのアルバム(『Music Complete』2015年)で、ぼくとマーク二人してリミックスやるとは信じられないよね。

最初にピエール瀧と会ったのも、ニュー・オーダーの『ブルー・マンデー』がきっかけだったんですよ。二人とも16歳で、ぼくの家に彼が遊びに来て。この曲を聴かなきゃ瀧さん、ってブルー・マンデーをかけた。これがはじめて会った瞬間で、それから電気グルーヴがはじまった。で、電気グルーヴがはじめてレコーディングした地がマンチェスター(マークの故郷)だったんです。

マ:ノーーウェーー(まさか)!!! マンチェスター、どうだった?

卓:すごく気に入った。9週間滞在して、クラブ・ハシエンダ(伝説のダンスミュージッククラブ)にも行った。

マ:もしベルリンに行かずマンチェスターに残っていたらいままでやってきたことのどれもが現実になっていないと思うけど、いざ観光客目線で見ると(マークはベルリン在住)、卓球のマンチェスター愛もわかるんだ。最近だと、「ザ・ウェアハウス・プロジェクト」って知ってる? 昼間は駐車場、週末夜はクラブ、で有名な。金なしの退屈からクリエイティビティって生まれるんだよね。トニー・ウィルソン(ハシエンダの創始者)のインディーレーベル・ファクトリーレコードだって、キッズたちに「メジャーなレコードレーベルの存在がなくたって、レコードって作れるんだよ」ってことを気づかせてくれたんだし。

卓:バズコックス(マンチェスター出身のパンクバンド)なんかもそうだよね。

マ:彼らは、マンチェスター初のインディーレコードレーベルを自分たちで作って、セルフリリースしたんだ。のちにジョイ・ディヴィジョン(ニュー・オーダーの前身バンド)をプロデュースするマーティン・ハネットと一緒にね。で、ボーカルのピート・シェリーは、ぼくが働いていたレコードショップに来ていたから、昔から知っていて…。

卓:固有名詞がいっぱいでてきたね(笑)。

「YMOを初めて聴いたときロボットが演奏しているのかと思った」電子音楽が二人の脳天に流した電撃

卓:マーク(マークに携帯で写真を見せながら)、これちょうど昨日手に入れたんだ。EMSシンセ。待って待ってやっと。ヴィンテージカーみたいな存在のシンセサイザーなんですよ。

マ:うっそーーー!!! これ探すの大変なんだよ。弾いてみた?

卓:まだ。

マ:うわぁ…。この音を聴くの、楽しみだ。

H:シンセサイザーの音だったり、電子音楽が二人の人生を大きく変えてしまったわけですが、パンクなど他の音楽ジャンルにはない、電子音楽の魅力ってなんでしょうか。

卓:(パンクとかって)最初に聞いた時に、歌とギターを演奏している人の姿が眼に浮かぶんだけど、シンセサイザーの音ってどんな姿の人が演奏しているのかわからない。小学生のころはじめてYMOを聴いたときに、ロボットが演奏しているのかと思って。で、テレビで人間が演奏しているのを見て、すごくがっかりした(笑)。電子音楽の魅力って、それだけ抽象的で受け止め方が自由というところかな。

マ:ぼくも電子音楽には小さなころから取り憑かれていた。女性作曲家がシンセサイザーで作った、1963年のドクター・フー(英SFテレビドラマ)のテーマとか。その頃は、ビートルズのようなギターにベースにドラムばかりだったから、はじめての電子音だった。そして68年、ウォルター・カルロスの『スウィッチト・オン・バッハ』。バッハの『ブランデンブルク協奏曲』がモーグのシンセサイザーで演奏されている衝撃。これは一体なんなんだ!?って。8歳のときかな。のちの音楽嗜好に大きく影響した。

電子音楽には、ロックと違うクリエイティビティがある。ロックギターの場合、エフェクターやアンプとかで音を調整できるけど、ギターサウンドは変わらない。でも電子音楽はサウンドをデザインできるし、シンセは無限に音を作れるんだ。

H:最後に。「若者よこれを聴け!」な電子音楽を一つ、あげてください。

マ:3万曲から選べって? 勘弁してよ(笑)…。ニュー・オーダーの『ブルー・マンデー*』かな。ロックバンドが作った、“若い白人男をも踊らせた”曲。ディスコだけど、ディスコではない。この曲が、方々に散らばる断片的なミュージックラバーたちを一同に集めたんだ(同曲の誕生に、マークは関わっている)。ジョイ・ディヴィジョンとは違う方向に行かせたい、とぼくがベルリンで聴いていた曲をカセットにしてボーカルのバーナードに渡したんだよね。

*マークの友だちでもあったマンチェスター出身のポストパンクバンド「ジョイ・ディヴィジョン」のボーカル、イアン・カーティスが80年に自殺。残されたメンバーのバーナード・サムナーが、自殺の訃報を聞かされた月曜日の憂鬱を歌った音楽史に残る一曲。バーナードたちは、ここから音楽性もよりダンスミュージック、エレクトロ寄りにし、新生バンド「ニュー・オーダー」として返り咲き現在も活動中(ベースのピーター・フックは脱退し、別バンドで活動)。

卓:You are the man.

マ:そう、彼らの人生を変えさせてしまった罪人なんだ、ぼくは(笑)。バーナードにあげたカセットには、彼が好きなエンニオ・モリコーネなんかの映画音楽もあったんだけど、ドナ・サマーの『Our Love』もあって。このビートがブルー・マンデーの出だし(ドラムマシンの「ドッ ドッ ドドドドドド」)に影響を与えた。

卓:はじめてブルー・マンデーを聴いたときは、鳥肌が立った。ぼくのドラムマシンとは全然違う音だって。

マ:ブルー・マンデーはぼくのキャリアの転機でもあったね。

卓:もうブルー・マンデーだね。あとは、クラフトワークの『ナンバーズ』。

マ:クラフトワークは2人組だった頃、フルートなどを使って実験的だったね。でもアルバム『アウトバーン』が出た74年にはトップ・オブ・ザ・ポップス(英人気音楽テレビ番組)なんかに出ちゃってさ。でも、やっぱりクラフトワークには心を持っていかれたよな…。さて、君の最後の質問は何かな?

H:あ、これが最後の質問でした。

(一同笑)

対談の中盤、卓球がマークに一枚のレコード(電気グルーヴがリリースしたシングル曲を、ニューオーダーのスティーヴン・モリスとジリアン・ギルバートがリミックスしたバージョンが収録されている)を渡す一幕があったり、マークの言葉に胸を抑えて満面の笑みを浮かべる卓球さん、卓球さんがこぼしたベルリンの思い出話にそんなことあったあった! とうれしそうに記憶の糸をたぐるマーク。そして二人で声を合わせて「ガ〜イル(Geil、ドイツ語で“やばい”、“かっこいい”の意味)」。5,400秒の間、二人にしか生み出せない特別な周波数が終始流れていた。

Interview with Takkyu Ishino and Mark Reeder

取材協力:頭バー

—————

Photos by Shiori Ikeno

Interview & Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine