ついこの前、あけましておめでとうございますだったような気がしますが、2019年もう2月ですね。2月といったら、色めきだつあのイベントがやってきますんでございます。ああ、バレンタインデー。経済効果は数百億円ともいわれているチョコの日ですが、今年は好きな人に〈ジン(ZINE)〉を贈るのもアリではないですか。

「バレンタイン・ジン」で検索すると、けっこう出てくる。どれくらい好きなのかを好きに綴るだけだ。好きな人への想いが一冊になるのも、ルールが存在しない一番自由な文芸・ジンができること。

ヒープスでも2年ほど前に、MAKE LOVE ZINE(メイク・ラブ・ジン)という、愛を伝えるジンを作るイベントをおこなったことがありました。メイクラブ(愛のあるセックス)と、メイク・ラブジン(愛のジンを作ろう)をかけた感じです。サガミさんが愛のあるセーフセックスのための必需品「コンドーム」を提供してくれて、〈コンドーム付きのジン〉を各々持ち帰ってもらいました。そんなふうに今年は愛とユーモアとやさしさをジンに詰め込んでみるのもいいですね。

さて時は2019年、大変便利な世の中になったというのにその古臭いカルチャーは廃れない。それどころか、絶え間なく人間的な速度で成長し続ける〈ジンカルチャー〉。身銭を切ってもつくりたくて仕方がない。いろいろ度外視の独立した精神のもとの「インディペンデントの出版」、その自由な制作を毎月1冊探っていく。

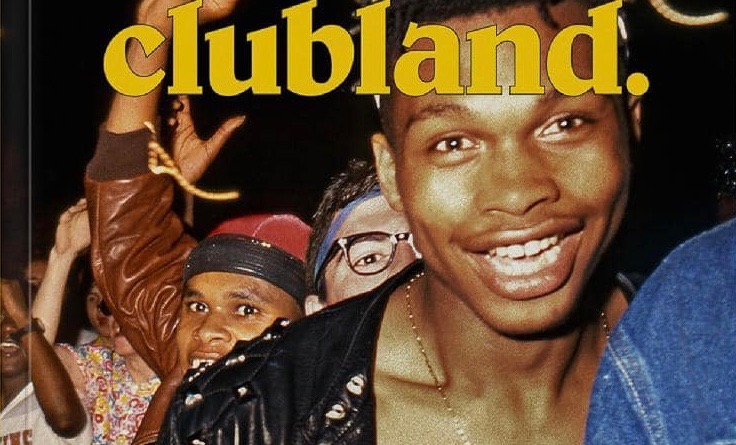

今回紹介する1冊は、英国はロンドンより。過去30年分のクラブカルチャーにまつわるアレコレを、独自企画で108ページにずっしり詰め込んだインディペンデント雑誌『Clubland(クラブランド)』。過去30年のクラブカルチャーを振り返るってことは、ちょっと年配めの、当時のナイトライフを知り尽くした遊びの玄人? 108ページの制作裏も気になる…ってことで、いろいろ質問してみることにした。蓋を開けてみたら、作り手はウィル君という若干25歳のグラフィックデザイナーでした。

HEAPS(以下、H):ウィル君、こんにちは。『クラブランド』は一冊まるっと英国のクラブカルチャーについて。108ページにもわたる大ボリュームですね。

Will(以下、W): そうだよ。クラブは、英国が誇る賞賛されるべき重要なサブカルチャーだからね。クラブカルチャーのポジティブな面をいま一度切り取りたいと思って。

H:クラブカルチャーと一口に言っても、そこにはディスコだってあるし、それこそいまのEDMもあるし…。『クラブランド』ではどのカルチャーを切り取ったのでしょう。

W:英国のレイブシーンに焦点を当てたよ。

H:レイブといったら英国の最重要カウンターカルチャーです。1980年代後半、サッチャー政権が生んだ経済格差の犠牲となった若者たちが自由を求め、がらんどうの倉庫や納屋でクラブミュージックをかけて一晩中踊り明かした。ともなってドラッグカルチャーも蔓延したり。『クラブランド』はそんな時代から遡り、現代にいたるまでのクラブカルチャーを網羅していますが、ウィル君はいま25歳ですよね? 30年前、いや20年前のクラブカルチャーすら経験していないはずじゃ?

W:そう。だから僕の知らないクラブカルチャーの過去を掘り下げるため、リサーチには膨大な時間を費やしたよ。今回の制作はグラフィックデザイナーとしてというより、ジャーナリストのような目線だった。

リサーチを通して、 80年代後半から90年代初頭のアシッドハウス*の誕生が今日のナイトライフに大きな影響をあたえたことがわかって。英国のクラブカルチャー史上、極めて重要な時代だったんだよね。

*エレクトロニックミュージックの一つ。1987年頃からシカゴやロンドンで同時多発的にはじまった。

H:どんなリサーチをしたんでしょう。

W:ビジュアル面とコンテンツ内容面のリサーチを別々にしたんだけど、両方オンラインでの情報収集がメインだったかな。『Dazed(デイズド)』や『i-D(アイディー)』などのカルチャーマガジンで記事を読み漁ったり、ダンスミュージックカルチャーのアーカイブサイト「ワイルド・ライフ・アーカイブ」のインスタポストをチェックしたり。レイブがアートやカルチャーにあたえた影響についてを書いた本にもお世話になった。他にも数えきれないくらい、たくさんの情報源からインスピレーションをゲットした。

H:いよいよ制作面では、当時からクラブカルチャーの中心にいた大御所フォトグラファーに制作を協力してもらったんですよね。

W:英国のナイトライフシーンには欠かせない写真家、デイブ・スウィンデルズのことだね。1984年から英国やイビザなどのダンスカルチャーを撮っている大御所だ。今回のジン制作で、初めてコンタクトを取ったのが彼だったんだけど、これ以上ない適任だった。 彼の写真はもちろんのこと、時代ごとのクラブカルチャーに対する洞察が鋭い。あとは、フェイスブックで最近のクラブシーンの写真を撮っている写真家のエミリーのことを知って、彼女に協力してくれないかと頼んだ。

H:誌面では、デイブのかっこいいアーカイブ写真が満載です。

W:掲載されている彼の写真はすべて80年代から90年代に撮影されたもの。 表紙は88年7月に撮影されたものなんだ。デイブ自身にインタビューしたコンテンツもある。写真の裏にあるリアルなストーリーを直接聞くことができたんだ。あれは、すばらしい機会だったな。

これがその表紙。

H:もっとページをめくってみましょうか…

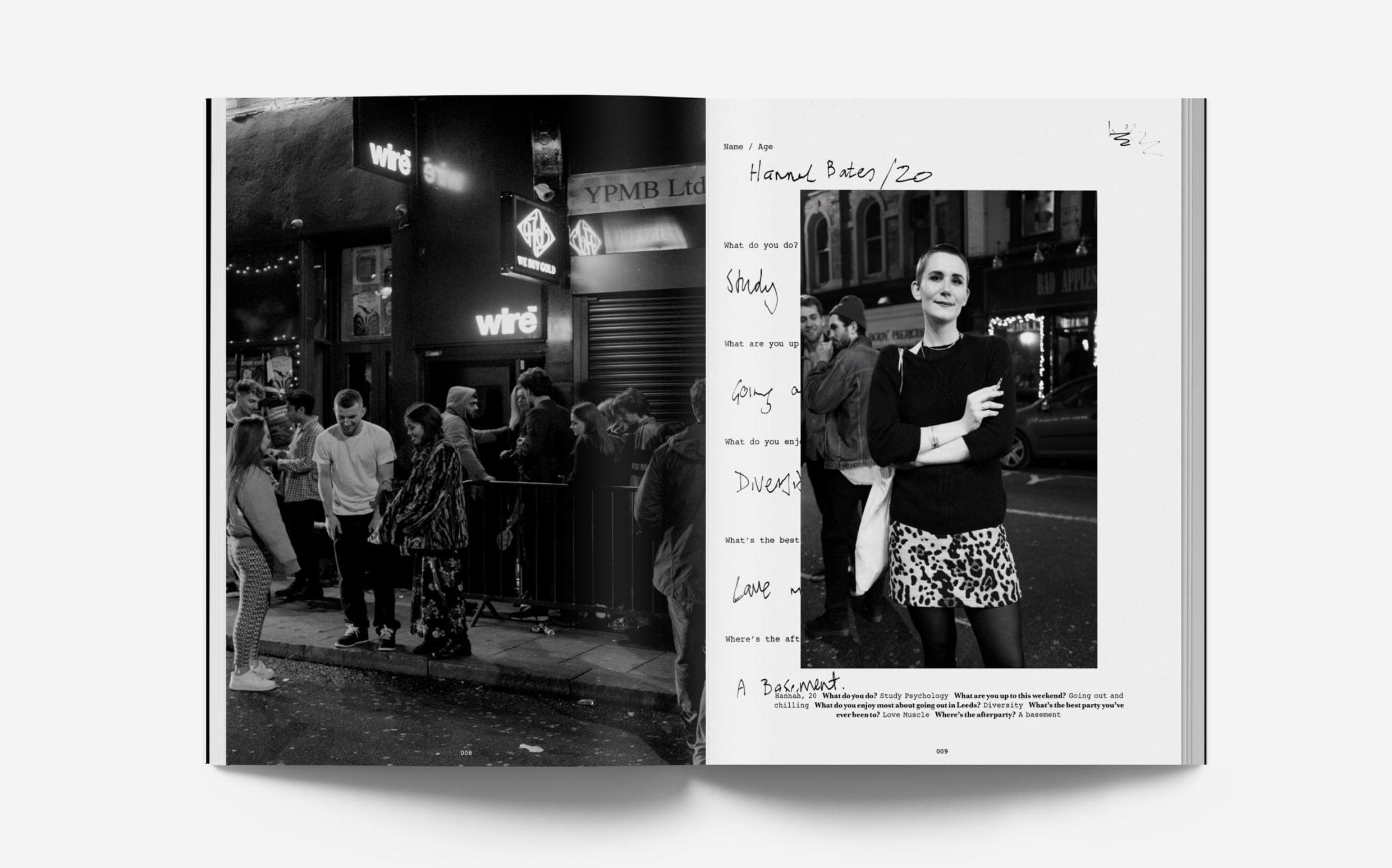

「ロンドンのクラブ・ワイアーで出会ったクラバーたち」

「マンチェスターで出会ったクラバーたち」

「なぜナイトライフは僕たちにとって大切なのか」

「レイブカルチャーは現代グラフィックにどう影響を及ぼしているか」

「ブレクジット*に揺れる英国におけるナイトライフの重要性」

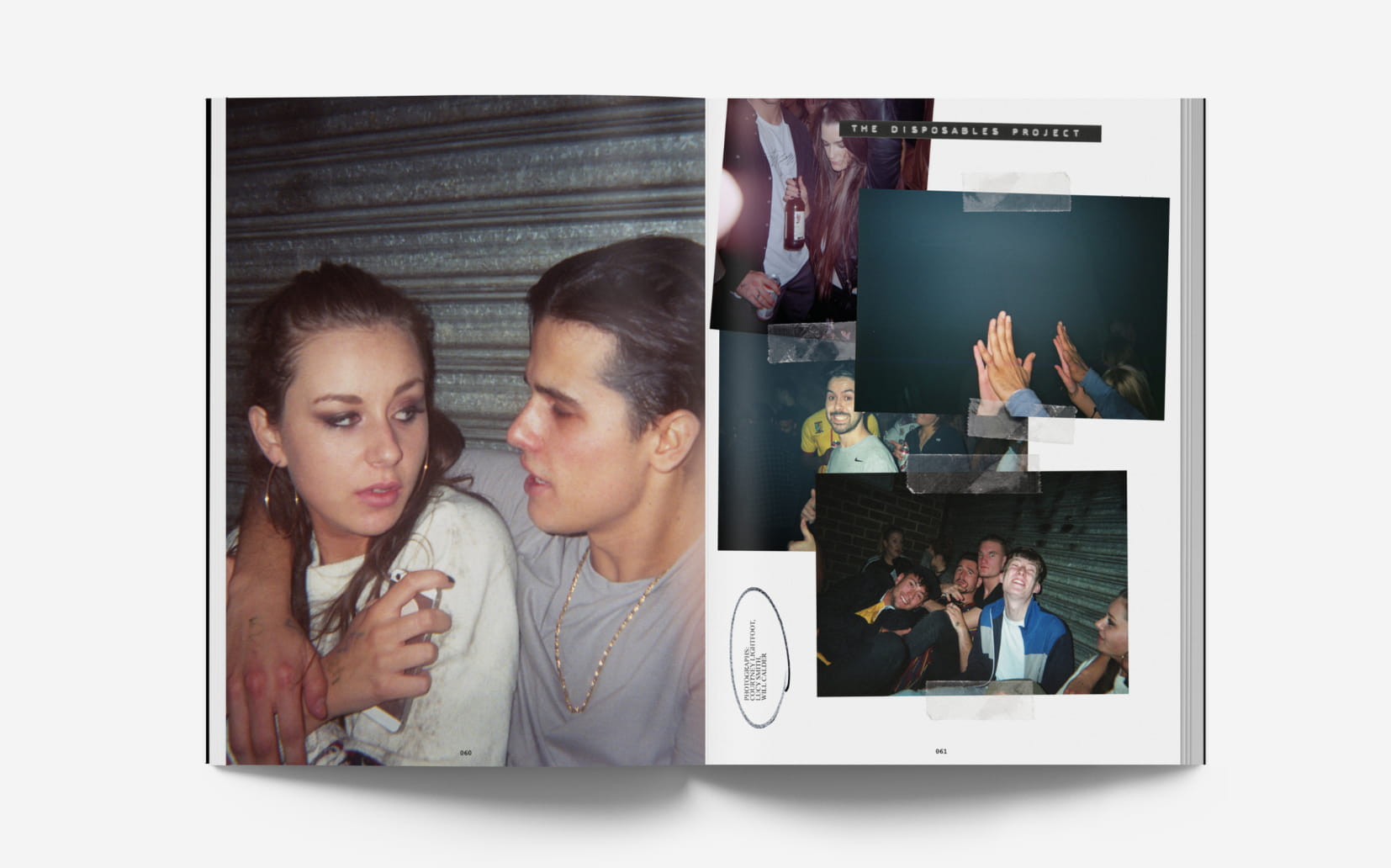

アーカイブ写真に撮り下ろしフォト、インタビューにエッセイ、グラフィック…。当時のクラブのフライヤーも。等身大かつ、いまにも通ずる企画になっていますよね。

*Britain(イギリス)とExit(立ち去る)を組み合わせた造語で、イギリスのEU離脱問題のことを意味する。

W: コンテンツのキュレーションは自然の流れに任せてた感じなんだよなあ。そしたらうまいこと進んで、ここまで仕上がった(笑)。制作当初は、特にこれといったプランは決めてなかったんだ。おもしろいコンセプトに合えばコンテンツにしちゃおう、っていうノリだった。

H:音楽のノリに身を任せるような自然さですね。それでこれだけの雑誌が仕上がっちゃうとは。クラバーたちをスナップしたコンテンツ 「ロンドンのクラブ・ワイアーで出会ったクラバーたち」は、ウィル君が実際に出向いて写真を?

W:うん。 クラブでは出演DJやダンサーにスポットライトがあたることが多いでしょう? でも、彼ら以上にクラブカルチャーを作り上げているのって、僕たちクラバーだと思うんだ。だからこのコンテンツを取り入れた。撮影はすごくたのしかったよ。当日はスナップ目的でふらっと出掛けたんだけど、たまたま満員御礼のパーティーだったらしく、結果たくさんのクラバーたちと話ができた。

H:「レイブカルチャーは現代グラフィックにどう影響を及ぼしているか」という記事は、個人的にとても気になりました。レイブとかダンスミュージックって、パーティーのフライヤーやレコードジャケットのグラフィックも独特ですよね。ちょっと話それるかもしれないですが、たとえばファクトリーレコーズ*でも、ピーター・サヴィルなどのグラフィックデザイナーが斬新なデザインのイメージを作り出したり。いちグラフィックデザイナーとして、この記事はどうたのしみます?

*ニュー・オーダーなどエレクトロロックを擁し、クラブ・ハシエンダをオープンした当時のUKインディペンデントレーベル。

W:着目点がすばらしい記事でしょ。 90年代のレイブカルチャー界隈のグラフィックって、当時としては掟破りなデザインだったから。

H:あと、ウィル君の推しコンテンツは?

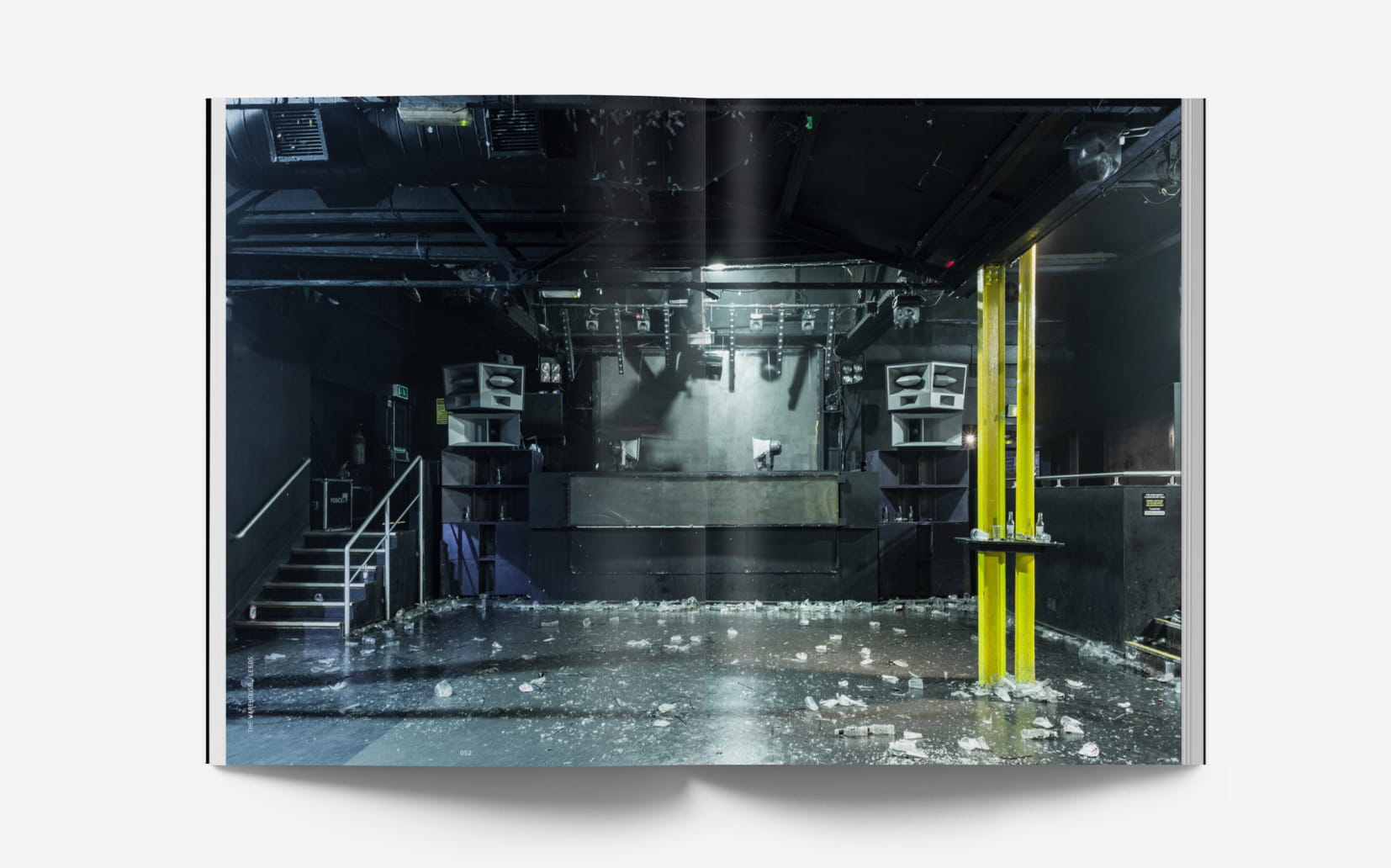

W:推しというか、一番挑戦しがいがあったのは間違いなく「パーティ終了後の残骸を収めたフォトエッセイ」。

H:それ、私も好きです。全部ウィル君が撮影したんだよね。パーティー終わった後のゴミが散乱したフロア。なんだろう、熱狂のあとのあの虚無感。さぞ盛り上がったであろうパーティー模様が別の角度から見えるよね。シャッターを切る頃にはへろへろ(べろべろ)だったんじゃ?

W:はは(笑)。どれも朝方3時から朝8時に撮影したもの。2、3週間かけてね。まずクラブに写真撮影の許可を得るでしょう、で、パーティの終了時間を把握。終わってから掃除が入るまでの時間で撮るんだけど、意外と短くて。掃除がはじまれば中断させるなんて申し訳ないから、タイミングを見計らうのが大事だった。予想外にパーティーが早く終わって、撮影のタイミングを逃したことも何回かあったし。

H:マガジン内の写真は撮り手も撮られた年代も違いますが、全体を通して写真やデザインなどのヴィジュアル面には統一感がありますね。ビジュアルにおいて、一貫したポリシーやコンセプトってあった?

W:マガジン自体、クラブカルチャーを表現するものにしたかった。 80年代後半のレイブシーンはDIYだったから、これを具象したくって。

H:たとえば、どんなことを心掛けたんでしょう?

W:マガジンのデザインでもDIY精神を入れたんだ。 グリッドとレイアウトの点で何個かルールを決めただけで、見栄えさえよければあとはなんでもOKってことにしてた。これが僕なりのDIYアプローチ。あとは手書きの要素やクラブのトイレに描かれたグラフィックといった小ネタを要所に散りばめたりもした。この時代のクラブカルチャーに付随するもの、視覚的におもしろいでしょ。

H:そんなクラブカルチャー好きなウィル君。個人的なクラブの遊び方も気になる。

W:毎回お決まりのクラブ遊びのルーティンっていうのはないかな。でもだいたい夜遊びは友だちん家からはじまる。お気に入りのチューンを流しながら何杯か引っ掛けて、クラブ目指して出発。クラブではダンスフロアで過ごすことがほとんどで、最後までいることが多いね。クラブを去ったあともほぼ毎回パーティは続行。他のクラブにハシゴしたり、友だちん家に戻ったりね。

H:おお、遊び慣れてますね。そんな遊び玄人も、素人時代はあったわけで。クラブデビューって、どんなだった?

W:10年くらい前かな。友だちと電車に乗って初めて向かったのは、ロンドンの「ミニストリー・オブ・サウンド」と「ケーブル」ってクラブ。 でっかいサウンドシステムから流れるぶっといベースに、ミラーボールがギラつく真っ暗なダンスフロア。もう、圧倒されたよ。

H:(むむ、ということは当時15歳。ロンドンのクラブで遊べるのは18歳以上のはず…)

W:あ、でもその前にね、地元リーズ(英国北部にある都市)の小さいクラブには行ってたんだ。 午前2時まで、ヒットチャートだけがひたすら流れるっていうクラブ。たぶん、ほとんどの英国ティーンの御用達だと思う。

H:クラブ遊びの登竜門的な。当時、ここ以外にもティーンが絶対行くべきクラブってあった?

W:うーん、特にないかな。どんな音楽が好きで、どう遊びたいかによるし。僕の場合、ロンドンの「ファブリック」 にマンチェスターの「サンキーズ」はマストだったけどね。

H:いま、英国で一般的に有名なクラブはどこだろう?

W:英国にはホットなクラブがたくさんある。ロンドンならさっき言った「ファブリック」、「プリントワークス」に「ビレッジ・アンダーグラウンド)」。ブリストルなら「モーション」、グラスゴーなら「サブクラブ」 … もう、たくさんあるからキリがないや(笑)。 僕のお気に入りをひとつだけ選ぶとしたら、リーズにある「ミント・クラブ」。親しみのある小バコが好きなんだ。それにミント・クラブには特別な思い出もあるからさ。

H:いまから30年後に、もう一度クラブ30年史のマガジンを出してもおもしろいかもですね。ウィル君はグラフィックデザイナーとして多忙な日々を送っていますが。25歳のいま、クラブ遊びの頻度は?

W:最近は月2、3回かな。若い頃は週2、3回は行ってたから、当時に比べるとめっきり減っちゃった。いまは「好きな音楽を聴きに」行くことが多くなったから、はっちゃけるために行ってた頃と比べると、時間や場所を選り好みするようになった。クラブのたのしみ方もあの頃とは変わったね。

H:ウィル君のクラブのたのしみ方も変わったけど、英国のクラブカルチャーはこの30年でどう変容したと感じます?

W:明確に変化してるよね。80年代後半にはアシッドハウスが、90年代半ばにはトランスが、2000年初期にはガレージがといった具合に、時代とともに音楽の流行も変わってきた。 いまはあの頃と違って、ナイトライフを支配する音楽のジャンルは一つに限らずたくさんある。それって遊び方の選択肢が増えたということじゃないかな。あと、いまってダンスフロアをふと見回すと、ほぼ全員が片手にスマホもってるじゃん? パーティーの動画撮っていたり。なんだそれーってなる。30年前にはない光景だよね。正直なところ、これまでのクラブカルチャーの変化を僕自身の言葉で語れるほど、僕は長く生きていないんだけどね(笑)。

H:最近は、世界各国でクラブカルチャーやDIYの夜の遊び場が消滅していっていると聞きました。私たちの編集部があるニューヨークでは、許可なしに客をダンスさせるのは禁止というキャバレー法や警察による違法DIYスペースの弾圧、日本では風営法などで、シャットダウンに追いやられるクラブも多いです。

W:そうだね。クラブカルチャーの歴史が深く根づく英国でも、 この10年間で営業ライセンスの問題を理由に、ほぼ半分のクラブが閉店・閉鎖になった。

H:半分も…。

W:でもクラブシーンが完全に死んでしまう前に、その事態を阻止しようとする人は十分にいるんだ。その証拠に、 2016年にファブリックの閉店を食い止めようと15万人以上の人々が署名したんだから。

H:パブカルチャー同様、英国人の血に流れるクラブカルチャーやナイトライフはしぶとく残る、と。

W: 世代を超えて影響をあたえるナイトライフって、とてつもなく重要だと思うんだ。特にユースカルチャーにとってね。昔に比べると圧倒的にライセンスなどを含めた制限が増えたし、「昔の方がよかった」って人もいる。それでも、 本物のクラブカルチャーはこれからも存在し続けると思うんだ。情熱と創造性さえあればね。

H:それに、ウィル君が残した『クラブランド』のようなドキュメントもあるしね。

Interview with Will Calder

Photos via Clubland

Text by Yu Takamichi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine