「コッポラ監督なんかは、きまって毎週土曜に来ましてね。挨拶がてらにふらっと。彼は最新のテクノロジーに興味をもっていましたので、私にもいろいろと教えてくれました」

マンハッタンのマレー通りに門を構えるテレビ・ビデオ機器店「CTLエレクトロニクス」。半世紀前からそこにずっと立ちんぼだ。店の門をくぐってきたは映画監督やビデオアーティスト、舞いこんできたはテレビやビデオ機器の最新情報。その門を片時も離れず守っていたのは、「名前を覚えるのが下手だから、お客のことは顔で覚えまして」という店主のルイさん。

電子機器テクニシャン、ブラウン管が積み重なる“電気の城”

1960年代後半、ポータブルビデオカメラをジャーナリズムに持ち込んだビデオ集団「ビデオフリークス」。今年のはじめに彼らを取材した際、メンバーのひとり、スキップがこう教えてくれた。「当時ぼくらも大変お世話になった、“ミスター・ルイ”という人がいる。まだマンハッタンのあの店にいるから、会ってみるといい」。

ルイさんの、“あの店”に行ってみた。看板にはオレンジのネオンで「CTLエレクトロニクス」。CTLは、店主ルイさんのフルネーム、チー・ティエン・ルイ(Chi Tien Lui)の頭文字だろう。1968年に開業してから50年ものあいだ、テレビやビデオ、周辺機器を取り扱い、販売し、修理してきた。

CTLエレクトロニクスのルイさん。

電気技師ルイさんのお客は、“ビデオアートの父”として知られるアーティストのナムジュン・パイクに、『地獄の黙示録』『ゴッドファーザー』で知られる映画監督フランシス・フォード・コッポラ、説明不要なジョン・レノンにアンディ・ウォーホル、ビデオをアートにいち早く取りいれたアーティストたちだった。

60年代は、芸術表現としてテレビやビデオ機器が取り入れられはじめた創生期。映像と音声を使った「ビデオアート」という芸術ジャンルが生まれた頃だ。ルイさんは、早々に最新のビデオカメラやビデオレコーディング機器を取り揃え、テクニシャンとしてアーティストたちにその使い方を伝授し、壊れた機器を修理。彼の店の周りには、“ビデオへの好奇心”をもちアンテナを張り巡らすアーティストや市井のさまざまな人々、そして電子機器に関する当時の最先端の情報が、電波のようにビンビンと流れていた。

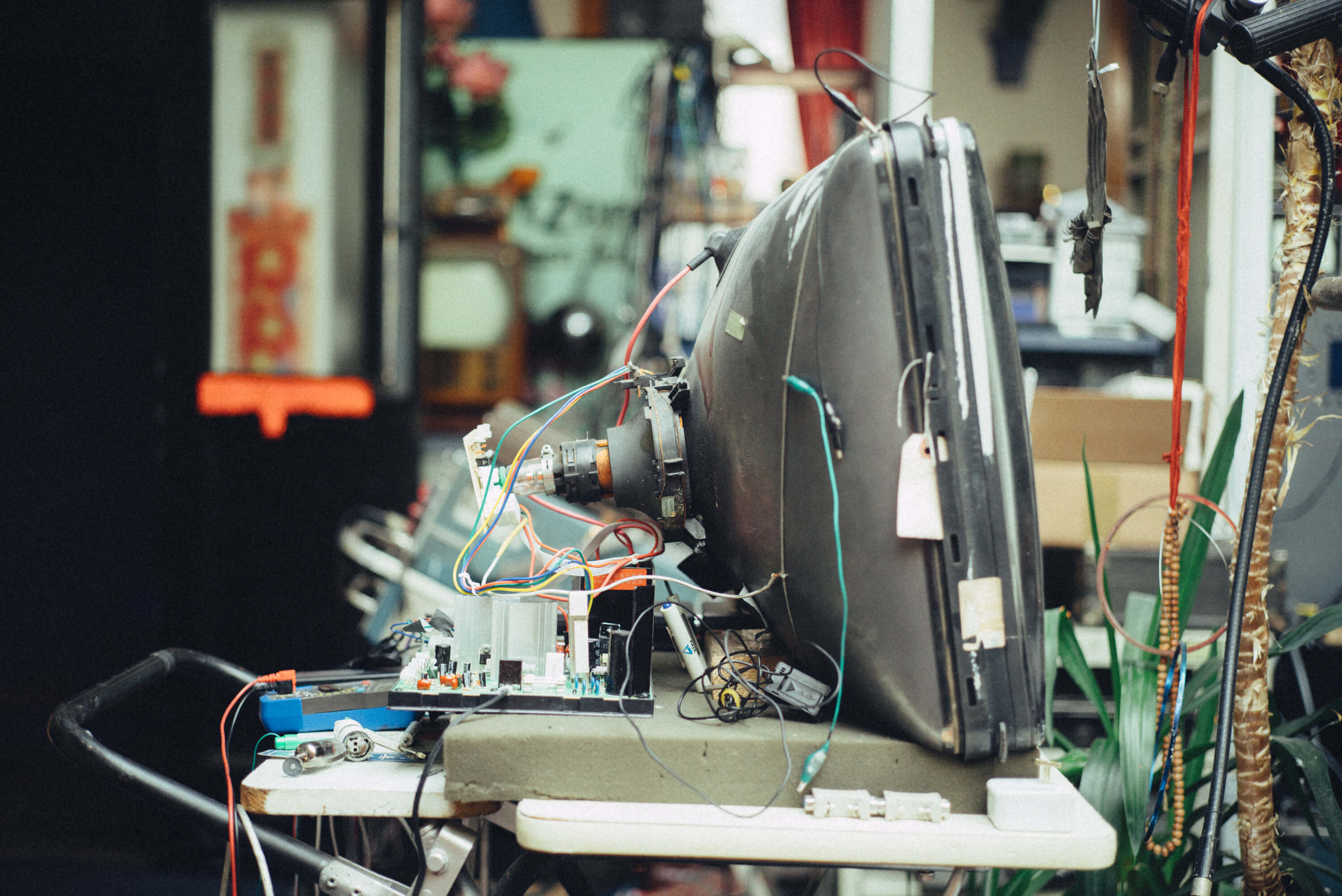

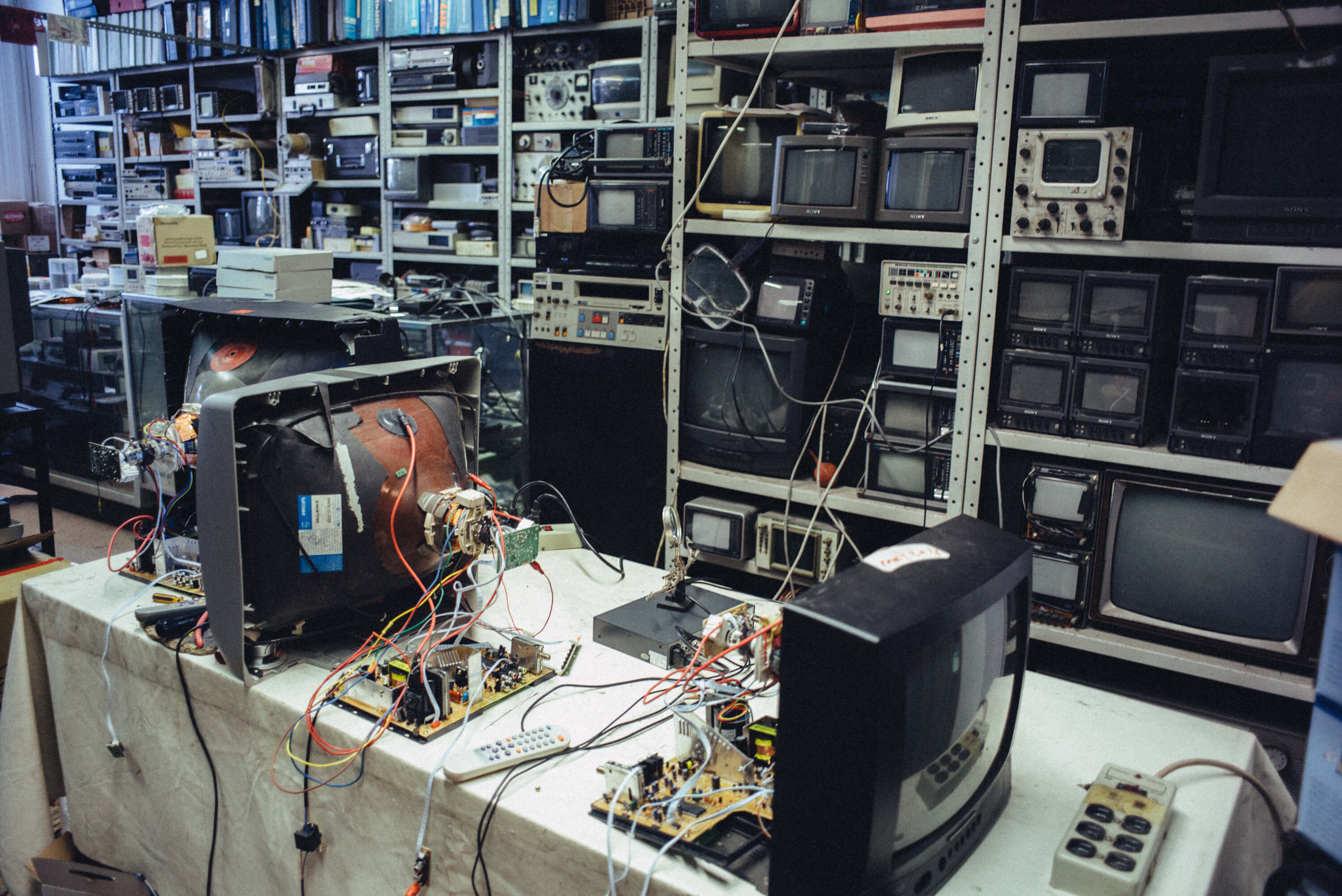

店が入っている一棟の建物は、すべてルイさんのもの(建物内は自らが操作する旧式のエレベーターで移動)。2、3階には13インチから19インチのブラウン管テレビモニターが200から300台ほどゴロゴロ積み重なる。「部屋のスペースを食ってしまうばかりで」と眉を下げるルイさん。4階にある自宅の居間では、積み上げられたテレビがミュージックビデオを延々と流している。

“ビデオアートの父”のポータパックを直して「ビデオを撮る人たちが集うようになりました」

ルイさんがニューヨークで店を開業したのは1968年。そのさらに20年以上前、彼がはじめて“テレビ”を見た日にまで遡ってみたい。第二次世界大戦の最中、中国・重慶で誕生し、その後、家族で香港、台湾へ。「台湾の学校で、テレビの仕組みについて学びました。米軍が学校にお古のテレビを寄付したので、それを使って。しかし当時、台湾にはテレビ局がなかったので、画面には番組が映りません。ザラザラの砂嵐でしたよ。アメリカに来てから初めてテレビというものを見ました」。それからテレビ修理工として生計を立てる。パートでラジオ修理も請け負った。

やがて、「テレビの修理は簡単すぎて飽きてしまったんです。だから、ビデオまわりをやってみました。大手電気機器メーカーで働いたのち、いまの店を開業。「ビデオについて知らない人もまだまだ多かった。どんな店を営んでいるのか聞かれ、『ビデオだ』と答えると『え、ラジオ?』と聞き返されたもんです」。

店を創業した頃、ソニーはすでにポータブル・ビデオカメラレコーダー「ポータパックス」を発売していた。「早い人はみんなビデオに食いつきました。アーティストたちも含めて」。このころルイさんは、ビデオアートの先駆者ナムジュン・パイクと顔見知りになる。「彼と初めて会ったのは、彼が壊れたポータパックを持ってきたときでした」。

ナムジュン・パイクは、ビデオアートの父と呼ばれる現代アーティスト。ブラウン管モニターを使った立体ビデオ作品で知られる、アートを映像と音声で表現した先駆者だ。パイクのポータパックを、暗い場所でもモノクロ映像をうまく撮れるよう直してあげた、とルイさんは思い出す。「それから彼はよく私の店で製品を買うようになった。次第に親しくなり、テレビやビデオのことでなにか問題があれば助けたものです。彼は私よりも年上でしたから、新しいことは私の方が知っていた。でも古いことは彼の方が知っていたので」。パイクの代名詞ともいえる〈天井高く積み重ねたブラウン管テレビ〉で問題がおこったときも、ルイさんの出番。「モニターを触ると電気ショックが発生することがあったので、修理しました」。

ルイさんの店には、毎週末にきまって同じ来客がいた。「(フランシス・フォード・)コッポラなんかは、毎週土曜に来ましてね。挨拶がてらにふらっと。彼は最新のテクノロジーに興味をもっていましたので、私にもいろいろと教えてくれました」。他にも「撮ったはずの映像になにも映っていない」とフィルムメーカーが機器を抱え来店したという。

ルイさんは、機器を初めて使う者たちにズームイン・ズームアウトのやり方を教え、「日の光にカメラを直接向けないこと」と助言。アーティストたちの創作の第一歩を、技師として支えた。部品の交換やメンテナンスももちろんのこと。「名前を覚えるのが下手だから、お客のことは顔で覚えまして。そうしてこの店は、ビデオを撮る人たちの集まるところになったんです」。

若かりし頃のルイさん(右)。

「ミスター・ウッディ・アレンは、自宅アパートで開いていたパーティーの参加者をソニーのホームビデオ『CV-2000』で撮っていました。あれは、1968年のこと。

どのゲストもカメラの前でとてもたのしそうにしていたのを覚えていました。あのころは、アーティストたちのパーティーに、

私も行ったものです。あのころ、私の髪は長かった。年を重ねていくうちに、普通になってしまいましたね」

Image via CTL Electronics

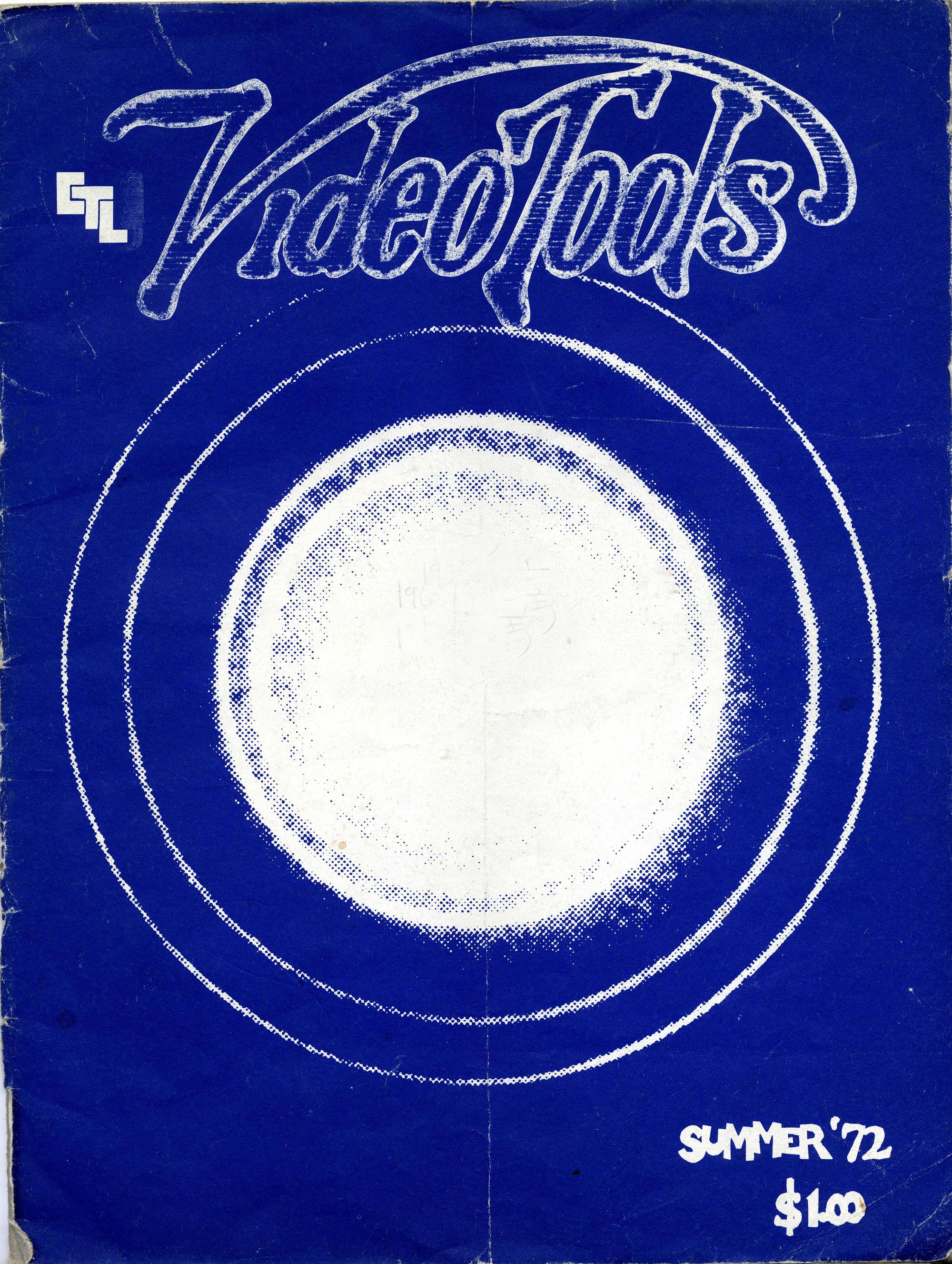

情報誌も発行。「情報は共有します」情報と品揃えの強み

1970年、ルイさんの店は『CTLビデオ・ツール・カタログ』という名の、ビデオ機器の最新情報を発信する情報誌を独自に発行し、配布するようになった。誌面には、「新製品紹介や取り扱い説明」「ケーブルシステムやビデオテープ仕組みの解説」に「テレビの歴史」、それから「ビデオコミュニティにいる人々の、遂行中のプロジェクトやイベント開催情報」などを扱った。情報の網は、人の網をどんどん呼び込む。「お客が寄稿してくれたり、ビデオユーザーやテレビ局など、みんなが情報を提供してくれましたよ。ヒッピーの時代ですからね。コミュニティ・シェアリング。オープンソース。情報は共有します」。

『CTLビデオ・ツール・カタログ』

Image via CTL Electronics

ビデオ機器の最新情報や、発売されたばかりの製品が並ぶ最新の品揃え。最新製品を修理する技術。ルイさんの店に“最新”が集まってきたのも、「店をはじめる前に働いていた会社のつてで、ソニーとディーラーシップを結び、私の店は販売代理店になっていたからです。そのころ、ソニーは最新テクノロジーを持っていましたね」。当時、RCA(アール・シー・エー)やAMPEX(アンペックス)といったアメリカ製のビデオ機器もあったが、とても高かった。「RCAのカメラなんて、4万ドルもした(400万円)。大きな家が買えてしまう。それに対し、ソニーは2000ドル(20万円)。ソニーの製品は、みんなの手が届く価格になりました」。新しい情報や機器、部品の仕入先もソニー。映像機器のトレードショーにも招待してくれた。「あと、ソニーが『(なにかあったら)CTLの店へ』とお客を寄越してくれたんです」

当時、ルイさんのような電子機器店は市内に他にもあった。ルイさんの店がもっていた“異彩”とはなんだったのか尋ねると、「私の店では、商品をテーブルの上に乗せ、お客が実際に触ったり、試したりできるようにしていました。他の店は、お客が壊してしまうのではないかと恐れ、心配していたらそんなことはしなかった。まあ、私はどうやって修理するのか知っていたので、お客が触って(壊したとしても)まったく気にしませんでしたよ」。

顧客はアーティストだけではない。「学生、軍関係者、ウォール街の人たち。芸術家相手じゃ、あまりお金を稼げませんから」と目を細め、冗談顔。ウォール街の株式市場では、株価を表示するスクリーンが小さかったため、大きなテレビスクリーンを。名門投資銀行ゴールドマン・サックスも顧客で、会社研修のためにテレビやビデオを用意した。「会長室のテレビが壊れたから、と直しに行ったこともありました。ちょっと足で蹴ってみたら直りましたよ」。テレビが故障したら叩けば直る、は本当だった。

ビデオテープレコーダーのなかにあるヘッドドラムという部品。テープを走らせる役割があるのだが、テープの素材は酸化鉄であるため、

テープをこすりつけられたヘッドドラムは古くなり汚れて、結果、映像がザラザラになってしまう。定期的にヘッドを交換に来る必要があった。

「ミュージアムは“寺院”のようなもの。美術品を飾ることに終わりはない」

ルイさんの店内に無造作にあるブラウン管の山。「欲しいものがあったら、どうぞ持って帰ってください」。その中でひときわ目立っていたのが、4、5段に積み重ねられ整列していたテレビモニター。これはその昔、ニューヨーク随一のナイトクラブ「パラディアム」(1997年閉鎖)のダンスフロアの頭上に設置されていたものだ。「16くらいモニターがあって、映像を映していた。その下でみんながダンスしたんですね」。

現在、ルイさんの店では最新機器は売っていない。「iPhoneが登場してから、私のビジネスは変わりました。もう販売はしたくないです。うんざりです」。誰もが携帯でビデオが撮れるいま、旧式のビデオレコーダーは需要がない。そんな時代に彼が専門としているのはというと、「美術館に設置するテレビやビデオのメンテナンス」だ。

たとえば米現代美術に特化したニューヨークのホイットニー美術館。ここで、この間まで開催されていたビデオアートに関する展覧会では、ナムジュン・パイクのビデオインスタレーションが再現された。このインスタレーションに必要だったブラウン管テレビは、ルイさんが用意したもの。「美術館がリクエストした機器を探し、提供します」。さらに映像と音声を使ったビデオ・アート作品を展示するために使っている古い機器は故障することも多い。アートが展示できない…そんな緊急時には、美術館はルイさんを呼ぶ。これまで、メトロポリタン美術館やグッゲンハイム美術館、ニューヨーク近代美術館などを顧客に保全を請け負ってきた。「美術館業界は狭い、みんながみんなを知っている」。彼のようなテクニシャンは絶滅危惧種。「私の世代の技師はもうあの世にいますから」。

半世紀以上前のビデオアートをこれから先も展示する美術館については、「ミュージアムは“寺院”のようなもの。美術品を飾ることに終わりはないでしょう」。よって、ルイさんの仕事に終わりはない。

「私の長所は、“技術”。技術は長年の経験が凝縮したもの。私は最先端テクノロジーに関しては、もう失格です。でも古いものを保存していくことはできる。“古いコメで作ったチャーハンをまだまだ噛んでいる”というわけですな」。ニカッ。電子機器のケーブルにこんがらがって50年。ルイさんの笑う門(かど)には、人と情報、創作の福がまだまだ来たる。

Interview with Chi-Tien Lui from CTL Electronics

All photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine