小さい頃の思い出の遊びは?と聞かれたら。けん玉、ヨーヨー、リカちゃん人形、たまごっち、スマブラにプレステ。ある人は「スロットカー」と答えるだろう。

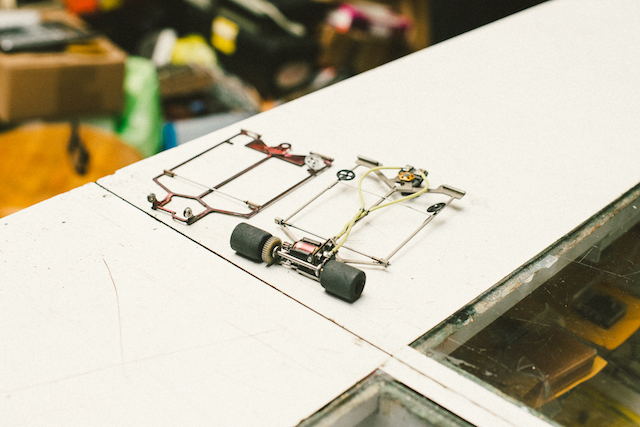

モーター付きのミニカー、スロットカー(slot car)。1960年代半ばに世界中を席巻、日本でも「走るプラモデル」として大流行した、電気仕掛けの自動車模型のことだ。子どもたちはカスタマイズした愛用カー片手にこぞってレース場を訪れ、仲間と競いあった。

70、80、90年代と再ブームを繰り返すも、いまとなってはすっかりノスタルジアとなってしまったスロットカーレーシングだが、ブルックリンに1軒だけレース場が生き残っている。

5歳から95歳を魅了する「世界最小のモータースポーツ」

カラフルな可愛らしいボディに、手のひらにすっぽりと収まるサイズの車たち。しかし、ひとたびコースに乗せれば本物の車さながらにビュンビュンかっ飛ぶ。

自分だけの最強カーを作ろうとお小遣い片手にカスタマイズしていく子どもに、少年のように目を輝かせながらコースを囲むお父さんたち。「子どもの憧れのおもちゃ」とも「大人のホビー」ともいわれるのがスロットカーだ。ところでミニ四駆との違いはというと、コントローラーで車を走らせること、アクセル操作ができること、など。

「スロットカーの対象年齢は“5歳から95歳”。小さい子から年寄りまで楽しめるスポーツだよ」と、スロットカーをいじりながら笑うのはBuzz(バズ)。

スロットカー名人にして、50年以上スロットカーレース場「Buzz A Rama(バズ・ア・ラマ)」を守り抜いてきたオーナーだ。本名はFrank Perri(フランク・ペリー)だが、本人の希望通りBuzzでいこう(ちなみに、歳はどうしても教えてくれなかった)。

車マニアでなくても、はじめて見るミニチュアF1サーキットのような模型に心が踊ってきたところで、バズの案内のもと、いざレース場へ。

バズ・ア・ラマには、スロットカーのコースが5つ。1つのコースには、8つのレーン(車線)が敷かれており、各レーンにはスロットと呼ばれる溝がある。この溝にスロットカーを差し込み、準備完了。

スピードは水鉄砲のようなハンドコントローラーで調整、引き金を目一杯引くとフルスピードに。平均スピードはおよそ時速32キロ、最高で時速160キロ! さすが「世界最小のモータースポーツ」と呼ばれているだけある。

実際に筆者、25年の人生でスロットカーを初体験してみた。加減がわからずスピードを出し過ぎ、わずか10秒で脱線という残念な出だし。なかなか難しい。

「角にさしかかったら、ほら、スローダウン!」とバズのアドバイス通りに、5分ほど走らせたところで次第に慣れてきた。小さな車がレーン上をピューンと走る。妙な爽快感だ。

24時間ノンストップ、驚異の耐久レース大会

スロットカーの生誕地は、イギリス。当初普及したのは家庭用の小規模なコースで、子どもたちは自宅のガレージや地下室、屋根裏部屋でコースを組み立てて遊んでいたという。バズはというと、パーツから車やコースを作ってしまうほど、スロットカー好きな子どもだった。

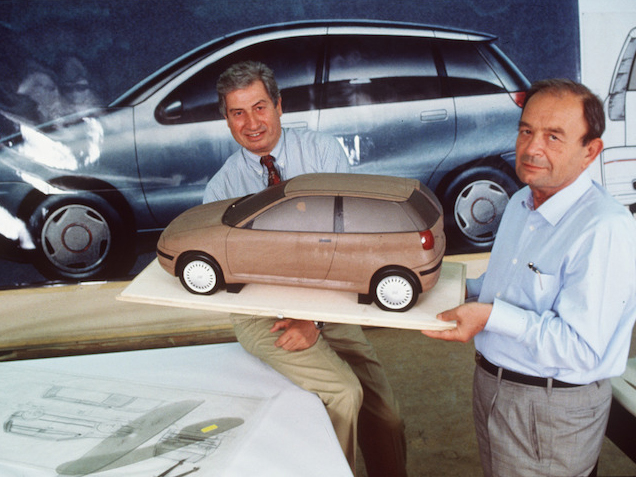

レース場が流行りだしたのは、60年代に入ってから。ヨーロッパからカリフォルニアに上陸したのを見たバズは、これはいいビジネスになるとバズ・ア・ラマをオープン。およそ半世紀前、1965年のことだ。

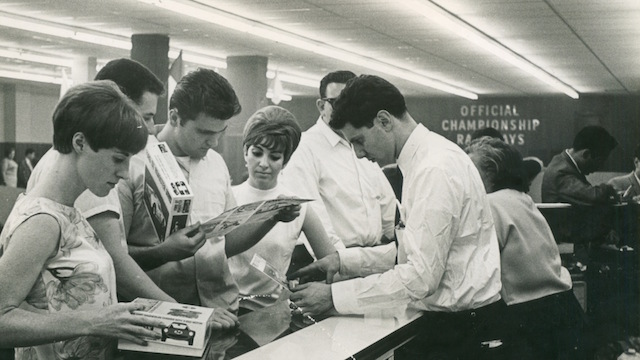

60年代の様子。一番右が若かりし頃のバズ

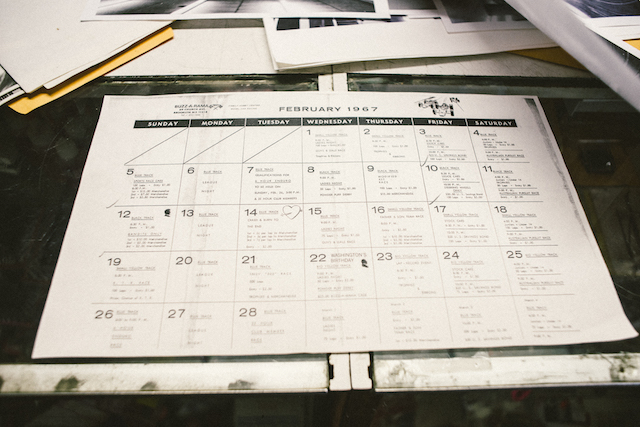

ビジネスは好調で、1979年には大人たち向けに世界選手権も開催。ドイツ、イギリス、オーストラリア、カナダ、そして日本からはるばる5ヶ国が参加、アメリカ全土の17州からもスロットカー愛好家やプロのスロットカーレーサーたちが集結した(24時間ノンストップという驚異の耐久レースもあった)。

当時の予定表にはレースのスケジュールがびっしり

家賃の値上げやテレビやビデオゲーム到来などのデジタルエイジで、市内のレース場が次々店じまいをする中、バズの店だけはサバイブしてきた。

根底にあるのは、「If you can’t beat them, join them (〔時代の流れに〕逆らえないなら、それに倣え)」の精神。バズが集めたアーケードゲームが、物語っている。

現代っ子が学べる「スポーツマンシップ」があった

週末にバズ・ア・ラマに足を運ぶと、多くの子どもたちの姿があった。みんなコントローラー片手に大はしゃぎ。ビデオゲームや携帯ゲームばかりの現代っ子たちの目に、アナログなスロットカーはどう映るのだろう。

「みんなとにかく興奮しまくりだよ。君も今日はじめてスロットカーを走らせてみて、『ワーオ』と言ったでしょ。あの高揚感なんだ、スロットカーの魅力はね」とバズ。

そして「スロットカーを通して子どもたちは、スポーツマンシップを学べるんだ」。彼はレース前に子どもたちを起立させた。まるで運動会の開会式の「起立、休め、気をつけ」のように。

スロットカーレーシングは、ミニカーのようなおもちゃのレースというよりは、きちんとした「スポーツ」としての競技。実際、レースに負けて悔し泣きをする子もいる。負けたら負け。悔しくても負けを認めるスポーツマン精神が学べる、とバズは言う。

やってみるとわかるのだが、かなりの集中力を要するこのレース。他の車に気を取られてよそ見せず、自分の車をずっと追いかけなければならない。車のパーツが外れてしまったら、自分で直さなければならない。壊れてもすぐに元通りになるバーチャルの世界に慣れてしまった現代っ子に、ものを大切にする心や忍耐力を教えてくれるのだ。

我が子のレースには、父親たちだって気合が入る。息子の車をレーンに戻したり、応援したり、写真を撮ったりと大忙し。父親と子どものレースだってある。父子のキャッチボールではないが、週末の貴重な親子交流の機会なのかもしれない。

スロットカーとともに半世紀を歩んできたバズは、遠い目をしながらこう言った。「スロットカーのパーツのお店も次々と潰れるし、もうこのカルチャーも長くは続かないかもね」。

それでも、オープン当時からお店の常連だった子どもが大人となって来店して、「ぼくのこと覚えている?」と、初めて来た大人たちから「こんな場所があったんだ。知らなかったよ」との驚きの声を励みに、週末メガホン片手に審判する。

「働き詰めの人生だよ。でもスロットカーがパッションなんだよね。いつもこの店のことが心の片隅にあるんだ」

バズには、子どもたちの感嘆の声と大人たちの懐かしむ声、そしてスロットカーのビューンという音が50年間耳から離れないのだ。

Buzz A Rama

バズはマラソンランナーでもある

—————

Photos by Kuo-Heng Huang

Text by Risa Akita