「夜の時間が一番混む。みんな、仕事帰りに来るからさ。配管工に電気工、会計士。まあ、いろいろだね」

平日火曜の午後7時。スコアは頑固に手書き、レーンは昔から木製。50年のあいだ、ボウラーを見守る支配人。都会の喧騒から少し離れたところにピンと立つ、昔ながらのボウリング場。外はすっかり闇に包まれるも、レーンを滑走するボールの音が響く夜の娯楽場には、一日の仕事を終えた近所のボウラーたちが、マイボールを抱えて一人、また一人と吸い寄せられていく。

いつの時代も国民の娯楽スポーツ、ボウリング

ニューヨークの最先端を気取る若者たちのあいだでは、最近、ボウリングがちょっとした流行りだ。マンハッタンのウェストサイドのはずれにある「ラッキーストライク」は、まるでディスコのような内装と隠微な照明でナンパ・ムード満点(昔からボウリング場は、ハイスクールキッズの定番デートスポットでもあった)。タイムズスクエア近くの「ボウルモア」は、ツーリスト嗜好強めなるも雰囲気は明るく、パーティーにはうってつけ。ブルックリンのウィリアムズバーグにある「ブルックリン・ボウル」にいたっては、レーンとライブステージが仕切りもなく隣りあうハイブリッド・エンターテイメント空間で、いずれも連日、満員のにぎわいを見せる。

たかがボウリングと侮るなかれ。残念ながら日本では70年代に国民的娯楽として頂点を極めてから衰退の一途である(最近は若者を中心にボウリング再燃とも)が、スポーツ関連の統計によると、全世界での参加人口は1億人。そのうち競技人口が1千万人。ボウリング場の総数は25万軒。世界を股に大きな規模を誇るスポーツだ。ボウラーは決して死に絶えていない。むしろ、電子スコアやレーン・内装の近代化で、ボウリングはいま完全に復活モードだ。

そんな状況を尻目に「へ、マンハッタンの最新ボウリング場? あんなもんは邪道。本物のボウリング場じゃねえ。俺に言わせたら、ただのナイトクラブさ」と言い切るのは、ジム・ファラゴさん(70)。ニューヨーク、ブロンクス地区の老舗ボウリング場「ヴァン・ネスト・レーンズ」の共同オーナー兼支配人だ。「ウチは、完全なる旧式なボウリング場。ゲーム機も何台か置いてあるけど、ここでできることといったら、ボウリングしかねぇな」

昔ながらのボウリング場の支配人、ジム・ファラゴさん。

ボウリング場に絶え間なく響く「ポッコオーン、ゴロゴロ」は「耳には悪いかもしれないが、この音が好きなんだよ」。

ボウラーを見守る支配人は70歳、古参ボウリングレーンは59歳

ニューヨークのブロンクスといえば、憎きヤンキースを引き合いに出すまでもなくガラの悪い場所で、用がないとあまり行かない。そもそも、ブロンクスに用だなんて子どもをブロンクス動物園に連れていくときぐらいしか思い浮かばない。その動物園のそばにヴァン・ネスト・レーンズは位置するのだが、なにしろアクセスが悪く、地下鉄駅からタクシーを呼ばないと行くことができない。

アウェー感半端ない茫漠とした風景にふさわしく佇む、時代遅れの平屋。その重いドアを押し開けて場内に足を踏み入れると、途切れることのない「ポッコオーン、ゴロゴロ」の快音が迎え撃つ。シミひとつなく磨きぬかれた16本のレーンは、宇宙への憧れを思わせる流線型デザインに縁取られ、壁やロッカーの柔らかいオレンジやコバルトブルーが、まごうことなき“明るい未来”を主張している。いまのニューヨークのどこを探しても見つからない、未来への夢と憧れを含んだ1960年代アメリカの音と色と形だ。匂いさえも、古びている。汗と油と洗浄液が混じった、どこか湿っぽい体育館を思い出させるあの匂いだ。

現在では、ほとんどのボウリング場のレーンが合成樹脂だが、ヴァン・ネストでは創業以来、完全木製。しょっちゅうオイルを塗るなど手間はかかるが、木製だからフックのかかり方が半端じゃないらしく、よそのボウリング場の選手は慣れないという。

「開業したのは1960年12月。今年で創業59年だな…」。そう言って目を細めるジムさんは、生まれも育ちもブロンクス。生粋のイタリア系移民の血を引く彼は、16歳の頃からこのボウリング場で働いている。当初のピン立ては手動式だったので、少年ジムは倒れたピンを立て並べるためにレーンからレーンへと走り回る「ピンチェイサー」だった。ボウラーとして腕はあったものの、「仕事しながらボウリングするのは難しくてね。ずっと昔にやめちまった」。ボウリング場の管理と経営という裏方の道を選び、54年間徹してきた。

貸しシューズの手入れから、飲食コーナーの給仕、電気系統の修理、ときには喧嘩やいざこざの仲裁まで、嫌な顔一つせずに愛しきボウリング場の世話をする。「だいたい俺とあと二人のスタッフで場内のすべてを管理している。システムのメンテナンスも、ほとんど俺がやる。さしずめ俺は、働きづめのボスってわけよ。整備工もいるし、息子も手伝ってくれるがな」。いつも腕組みをして、常に目線の先はボウラーたちとレーンだ。「ここに立って、場内を監視するのさ。なにか問題や怪我はないか目を見張っているんだ」。飲食コーナーではジムさんの息子のこれまたジムさん(愛称“リトル・ジム”)が休憩中のボウラーたちにフライドポテトやホットドッグ、バーガーを振舞っている。支配人の“ビッグ・ジム”は、「ちょっと5分ほど待ってくれ。点検してくるから」とレーンの後ろへと消えていった。

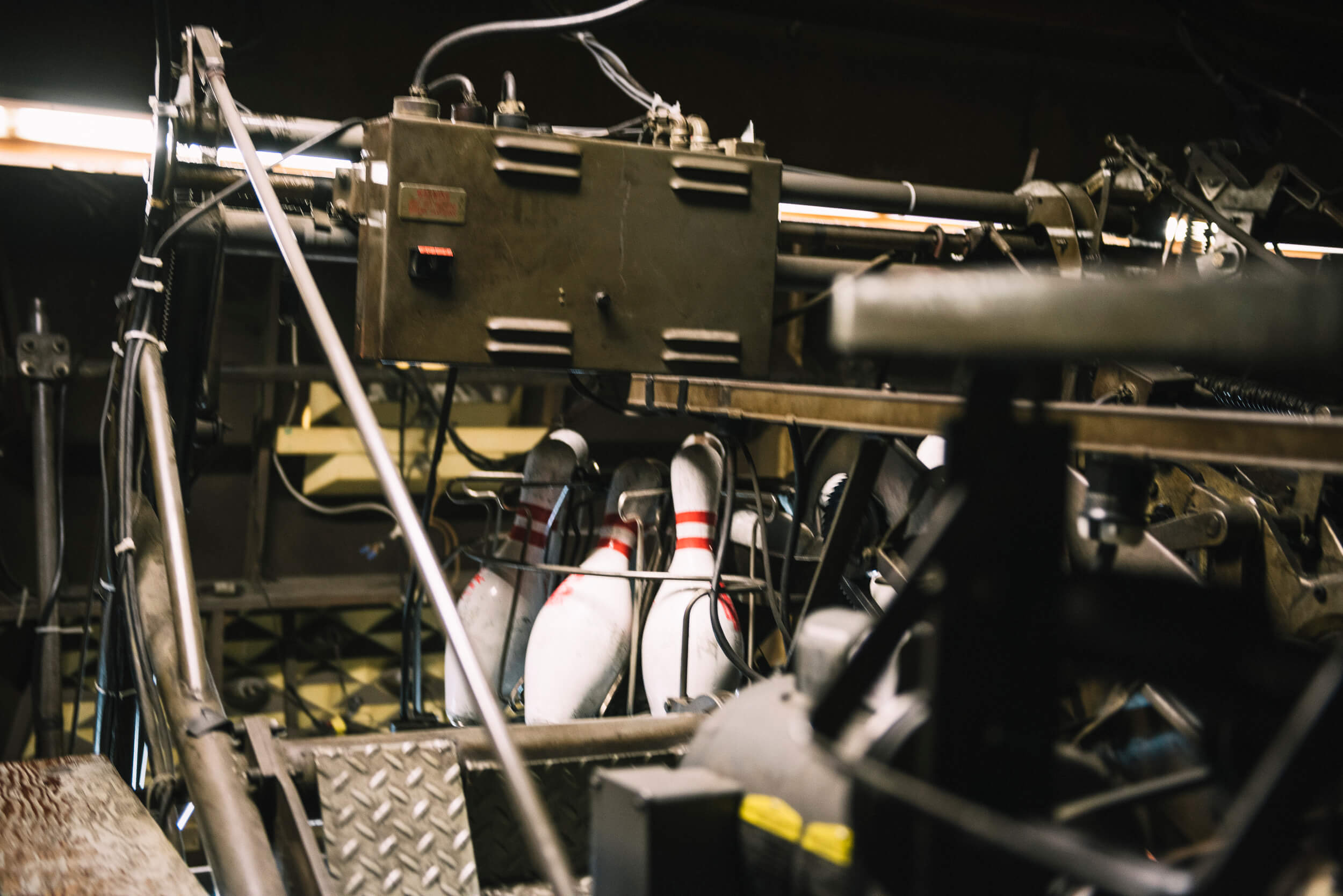

ブランズウィック社の自動ピンセッター。「危ないから女の子は入ったらダメ」と、特別にフォトグラファー(男性)だけレーンの裏に入れてくれた。

「みんな週1回の定期戦を、なによりもたのしみにしている」

雨降りの火曜の夜だというのに16あるレーンはフル稼動。日替わりで10のリーグが定期戦を繰り広げており、今夜はそのひとつ「チューズデーズ・トリオ」の番。14のチーム(3人1組)が午後8時から10時半の“プライムタイム”にしのぎを削っている。

選手の顔ぶれは、老若男女。肌の色もさまざまなら、体型・体格のバラエティも実に豊かだ。お世辞にも“アスリート”とは呼びにくいスタイルの方々も大勢いらっしゃる。フォームも個性的で、片手で投げる人、両手で投げる人、駆けこむ人、助走しない人。スタイルを強要しない自由な雰囲気が、いかにもアメリカ的というか、明るくてたのしい。

「ボウリングの良さは、ボウルを掴めるようになる9歳から90歳まで誰でもできること、じゃねぇかな。上手い下手は関係ないよ。野球やバスケットボール同様、練習を積めば積むほど上達するさ」とジムさん。たしかに、ボウラーを見かけで判断してはいけない。試合をつぶさに見れば、ストライク、スぺアの連発である。ガターなんて皆無。おじさん風、おばさん風のボウラーが冗談を飛ばしながらポンポンと得点している。なかには、魔球のようにカーブする変化球で見事にスプリットをとる御仁も。あとからウェブサイトで確認したら「チューズデー・トリオ」のアベレージは199。これでも全体でみると決して最高ランクではなく、トップのリーグは平均217である!

「リーグ戦は1シーズン36試合。みんな週1回の定期戦を、なによりもたのしみにしている。夜の時間が一番混むね。みんな、仕事帰りに来るからさ。配管工に電気工、会計士。まあ、いろいろだね」。ヴァン・ネストのお客は、ワーキングクラスが中心。何十年も通いつめる古参ボウラーたちだ。リーグ戦には夜9時の回もあるが、「夜7時の回が人気だ。みんな次の日仕事があるからな」。かつてこの辺りには主にイタリア系移民が多く住んでいたが、いまは世界各国からの移民が混じる。「それに昔はここらじゃボウリング場は15、20軒あったが、いまじゃ3つほどしか生き残っていない。ボウリングをしたかったから、ウチに来るしかねぇのさ」。

リーグ戦の試合のみならず、選手でなくても気軽に誰もが参加できるオープンボウルもやっている。「試合はスポーツだが、オープンボウルは娯楽だ。まずは腕試しに一度来てみるといい」。ジムさんによると、ヴァン・ネストからプロ選手が出た歴史はないという。あくまでもアマチュアスポーツの領域を守っている。勝ち負けにはとことんこだわるが、名声やお金のためにボールを投げるわけではない。日中の仕事に汗流した労働者たちの夜の憩いの場(あるいは、また汗流す勝負の場?)として、地域を根っこから支えている。

不景気、ボウラーの財布事情に翻弄され。老体ボウリング場の復活劇

ニューヨークでも唯一といっていいくらい「60年代の雰囲気を保存」しているヴァン・ネストは、それゆえに映画やドラマにもたびたび登場する。僕らにおなじみの作品では、ビートルズの歌曲だけを使ったミュージカル映画『アクロス・ザ・ユニバース』(2007)に、リドリー・スコット監督のギャング映画『アメリカン・ギャングスター』(2007)、トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスの凸凹コンビが人気の『メン・イン・ブラック3』(2012)など。「撮影時は、通常業務は完全にシャットアウトしてロケ場所として貸し出す。昨年は、マーティン・スコセッシ監督の最新作『アイリッシュマン』(今秋ネットフリックスにて公開予定)の撮影でロケ協力したよ。デ・ニーロ、アル・パチーノ、ジョー・ペシ共演の豪華作品だ。え、俺? 俺は出演してないけど俳優たちとはロケの合間にたのしく話したよ。特にジョー・ペシは気さくでいいヤツだったなあ」。

ジムさんにとって映画撮影は、実は、大事な収入源である。常連客やリーグ戦で固定客がいるとはいうものの、老体システムのボウリング場の経営は苦しい。2005年には、ブロンクスの他の古参レーンが次々と閉鎖された煽りで倒産の危機にさらされる。さらに08年にはリーマンショックの影響からか、極端に客足が遠のいて2回目の大ピンチ。「ボウリングも高くつくからね。リーグで投げているような常連たちは毎週30、40ドルの出費をしている」。1ヶ月にすると、150ドルの出費。ワーキングクラスの彼らにとっては「不景気になると、これがなかなか痛い。だからあのときばかりは、お客がガクッと減ったね」。もう、これはダメか? 50年の歴史もいよいよゲームアウト? と途方にくれていたところに、前記の映画の話がころころと転がり込んできた。相手はハリウッド。破格のロケーション料金を払ってくれる。まさに救世主によるストライクの連発。「映画がなかったら俺たちはお陀仏だった」とジムさんは苦笑いする。

「なじみの客たちに支えられて、昔ながらのボウリング場を守っていることが誇りだからな」

それにしても、人はどうしてボウリングに夢中になるのだろうか? ニューヨーカーとボウリングのつき合いは古く、マンハッタン島の南端には、かつて植民者たちがボウリングをたのしんだ競技場があって、いまでもそこんは「ボウリング・グリーン」という地名が残っている。

ニューヨークが生んだ作家ワシントン・アーヴィング(1783〜1859年)の有名な短編『リップ・ヴァン・ウィンクル』(1820年刊行の『スケッチブック」』所収)でも、ボウリングは登場。主人公がニューヨーク州北部キャッツキルの山中で“ボウリングのような遊び”に興じる不思議なオランダ人たちと遭遇する場面がある。

全く場違いな場所で、17世紀の装束に身を包み玉をころがす髭面の男たちは、顔の造作も体型もまちまち。一言も発せず黙々と遊びに没頭し、ピンが倒れる轟音だけが、まるで雷鳴のように山間にこだまする。極めてシュールな光景を目にした後、リップはしこたま酒を振舞われ、いつしか爆睡。ふと目がさめるとあたりに男たちの姿はなく、ひとり、山を下りてとぼとぼ村に帰る。すると様子がまったくおかしい。知り合いや家族は村に一人もおらず、見知らぬ人間がいぶかしげな視線を向けてくる。どうやら眠っているあいだに途方もない時間が経過したようだ…。

「浦島太郎」にも似た、時空間を超えたタイムスリップ小説だ。思えば、ヴァン・ウィンクルならぬヴァン・ネストのボウリング場の光景も、どこかこの小説に通ずるものがある。老若男女、白黒赤黄、大小さまざまな人間たちが、時間の流れが止まった不思議な場所でボウリングに熱中している。よく見ると、彼らは現代の利器を一切使わず、スコアさえも小さな用紙に鉛筆で書きつけているではないか!

そう、ヴァン・ネストのルールは、手書きのスコア。創業以来、そのルールは曲げられたことはなく、ジムさんも自分の目の黒いうちは、ぜったいにこのルールは変えないと断言する。「最近耳にしたんだが、公立小学校のアナログ時計がデジタル時計に置き換えられているそうだ。子どもたちがアナログ時計が読めないから。世の中が近代化しなきゃいけないのはわかるんだけどね…」。でも、自分のボウリング場だけは、頑固にアナログでいきたい。「なじみの客たちに支えられて、昔ながらのボウリング場を守っていることが、ヴァン・ネストの誇りだからな」。60年代をボウリング場ごと、木製レーンや手書きスコアもろとも引き受けて守り続けるジムさんは、まさしく“時代の番人”。彼がいるからこそ、ボウラーたちは、夜な夜な、時空間の裂け目のようなヴァン・ネストに引き寄せられるのだろう。

番人の話には味があって、どれも心にストライクする。気がつけば、3時間が経過していた。レーンではまだボールとピンの轟音が鳴り止まない。そろそろ店じまいしたいというジムさんに慌てて別れを告げ屋外に出ると、目に入る21世紀の風景がなんと異形なことか! これぞ、リップ・ヴァン・ウィンクルのタイムスリップなりや、と膝を打つブロンクスにて、ボウリングの一件なり。

Interview with Jim Farago

14歳からヴァン・ネストで働くトミー(右)。「ジムは、父親のような存在。俺のことを息子のように接してくれる。いつも感謝してるね」。

Photos by Kuo-Heng Huang

Text by Hideo Nakamura

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine