撮り手の存在感を消す。それは「街角が仕事場、行き交う人々が被写体」であるストリートフォトグラファーの多くが意識することだろう。自らを人の波に紛れこませ、自然体の人々を近距離で盗むように撮る。

でもストリートフォトグラファーの中には、彼みたいな“あまのじゃく”がいてもいい。その個性的な存在感に通行人の誰もが振り返る写真家、ルイス・メンデス(Louis Mendes、77歳)のような。

路上で“一番目立つ”フォトグラファー

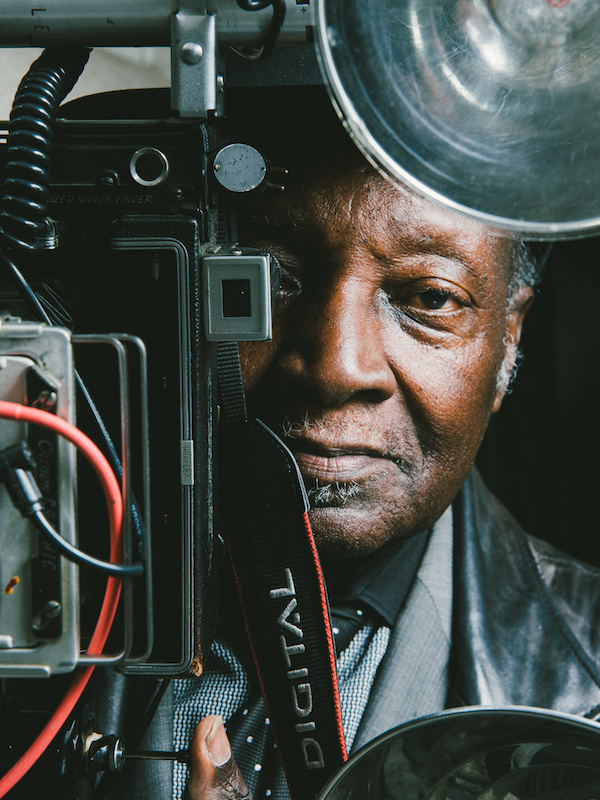

種々雑多な人々にうるさいほどひしめきあう広告、ぶつかり合う色。人やモノがごちゃ混ぜに雑居する大都市ニューヨークの街角にいても、ルイスは目立つ。まるで、昔の漫画やドラマで家族記念写真を撮る写真師のようなレトロな風体。ニューヨークに数年住んでいる者なら、一度はどこかの街角で見かけたことがあるほどの名物写真家だ。これまで彼のカメラには、“ジャズのレジェンド”デューク・エリントンや監督のスパイク・リー、そしてヒラリー・クリントンなど錚々(そうそう)たる著名人たちも収まってきた。

水玉柄のネクタイを締め、大きな旧式のプレスカメラを抱えたルイスは、背筋を伸ばして通りに立つ。彼の青みがかったグレーの目は通りすがる人々をゆっくり追い、足早に歩を進める通行人はついこの風変わりな写真家に目を向けてしまう。

自他ともに認める「ストリートフォトグラファー」。しかし、人ごみに溶け込んで撮影したファッションフォトグラファーのビル・カニンガムやパリの風景に身をおいたロベール・ドアノー、街角の猫たちと呼吸を合わせる岩合光昭のような、“群衆”の一部と化すストリートフォトグラファーとは異り、遠目から見てもかなり目立っている。それに彼が撮るのはキャンディッドフォト(被写体に気づかれずに撮る自然体の写真)ではなく、“はいチーズ”の「スナップ写真」だ。

「『フォトグラファーは目立たないように』の真逆を実践しているんだ。フォトグラファーだってドレスアップして人目を引いていいさ。そうすると自然と人々が集まってくるんだから」という彼の言う通り、事実その日も何人かの通行人が歩み寄って来た。

一番いい写真は「みんなに持っていてもらいたい」

毎朝、早い日は午前6時から夕方まで一日中通りに立つ。ストリートスナップを撮りはじめた1972年から45年間、“月曜日から月曜日まで”このスタイルを貫いているという。

「このカメラがぼくにとってどんな存在かって。そりゃ、“ATM”だよ」と冗談かもわからない調子で飄々と言い放つルイス。「まあ、友だちでもあり情熱でもあるけどね」と答えてもくれた。

彼は1940年製のインスタントカメラで撮った“一番いいスナップ”を被写体に売っている。だから彼の手元には、自分が納得いかなかった、“撮り損じ写真”だけが残っていく。

「一人ひとりに、きちんとした写真を持っていてほしいんだ。ポーズや表情、露出などがすべてキマった、その人にとっての最高の一枚を、ワンショットで実現したい。だから、撮影前にその人の動き方や話し方などを観察する」

そう言うと「ちょっと君の写真を撮ってみようか」とおもむろにカメラを構えた。「君はまばたきが多いね。はい、こちらをじっと見て」。カメラにセットされた閃光電球(写真撮影用の小型電球)がパシッと目にまばゆい。撮られている、と強く意識するときの(七五三や成人式の記念写真とか)気恥ずかしさがじわじわとしてくる。

「で、1分間待つ」。写真が浮き上がってくるまでのその1分間、ルイスはこんなことを話した。「ぼくが好きな被写体は、写真慣れしていない人。カメラの前に立ち慣れている人からは、“被写体になる”という興奮があまり伝わってこないからさ」。写真に慣れていない、難しい被写体に撮りごたえを感じるのだそうだ。

「地位があってもなくても被写体が誰であっても関係ない。つまりぼくは、人間がどうしようもなく好きなんだな」

「いまでも“コイツ”がいないとシャイなんだ」

「若いころ、ひどくシャイでね。女の子の近くに行くだけでドギマギして。でもコイツ(カメラ)を手に持ったら自信が湧いて心を開いて女の子にも話せるようになったんだ。いまでもコイツがいないと少しシャイなんだよ」と、すっぽり顔を覆ってしまうほどのカメラの影から話す。

45年の“路上生活”で、ある女性と恋に落ち、18年間右腕として支えてくれているアシスタントにも出会えた。ティーンだった被写体に数十年後にばったりと再会したこともある。彼にとってストリートは、ワークフィールドでもあり、趣味の活動場であり、出会いの場でもあるのだ。

稼ぐために結婚式や赤ちゃんのポートレート、セレブリティの集まるイベントやナイトクラブでカメラマンをすることだってある。でも、ストリートフォトだけが確かな自由だということを、ルイスは知っている。姉に影響されはじめてカメラを手にとった9歳のころから、彼にとってカメラはアイデンティティなのだ。

クラシックフォトグラファー、セルフィーも大好き

ストリートに立ち続けた45年間、当然のごとく時代も街並みも人も変わった。

昔は、ルイスの存在に気づけば気さくに話しかけてくる人ばかりだったのに対し、いまは、スマホで遠巻きに彼を撮る人も多い。クラシックスタイルを貫く写真家、さぞかし現代のスマホ写真カルチャーやセルフィー(自撮り)、SNSなどに難色を示すのかと思いきや、「セルフィー、大好きだよ」と筆者を引き寄せすかさず自撮り。さらに「『#louismendes』と検索してみて。ぼくの写真がたくさん上がっているから」とファンによるインスタグラム投稿にもお気に入りの様子だ。

「旧式インスタントカメラだって、携帯のセルフィーだって同じだよ。シャッターを押してその瞬間を捉えることには変わりない。明日は誰のためにも約束されていなくて、昨日は取り戻せない。この瞬間しかないからさ、それをカメラで捕まえる」

自分のフォトスタイルは頑なに貫くが、時代や人の変化は受け入れる。他人のために写真を撮り、自らのためにも路上に立つ。お金のためだが趣味でもある。本当はシャイなのにカメラを持つと堂々と背筋を伸ばせる。旧式カメラとスーツの奥から自然と醸し出されるルイスの“人間くささ”に、無意識に人は立ち止まってしまう。

Louis Mendes

Photos by Kuo-Heng Huang

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine