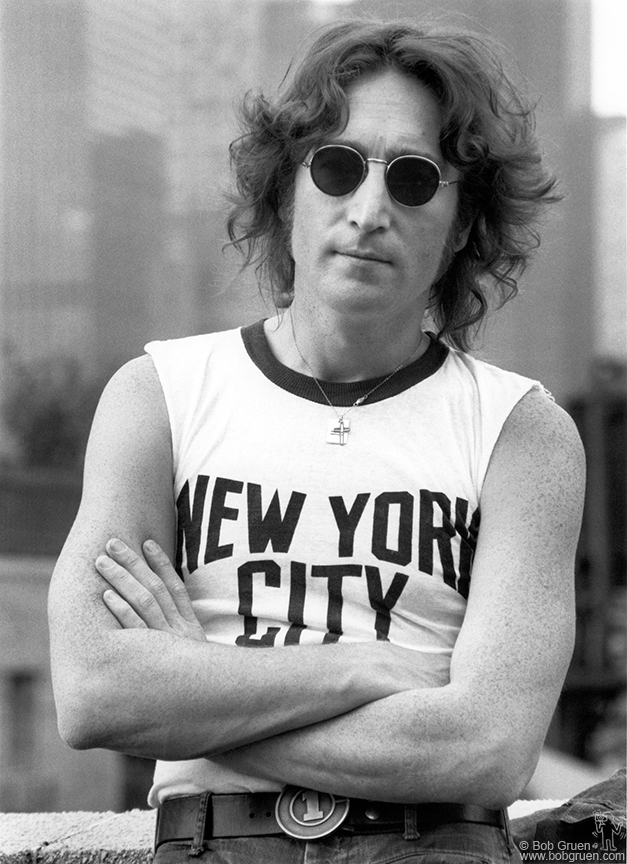

あのミュージシャンのあの一枚、というのがある。それは人によって差異はあるだろうが、10人いたらその半数ほどは、同じ一枚を思い浮かべるだろう。ジョン・レノンといったら、“NEW YORK CITY”シャツでサングラスの腕組み写真。レッド・ツェッペリンといったら、プライベートジェットの一枚。ロックスターたちのあの一枚を無数に撮った男が、ボブ・グルーエンだ。

ジョン・レノンにもっとも近かったロック写真家

ロックには、ロックを作る人がいて、演る人がいて、売る人がいて、流す人がいて、書く人がいて、観る人がいて、聴く人がいて、そして撮る人がいる。ボブ・グルーエンは撮る人だ。ただ撮るだけではない。ロック好き嫌い関係なく、誰もが一度は見たことのある“一枚”を、飄々と後世に残してきた写真家だ。

ロック黎明期の1945年に誕生した生粋のニューヨーカー・ボブは、知り合いのロックバンドを撮りはじめた。その後、英国からニューヨークへ移住してきたジョン・レノンのお抱え写真家となり、彼のニューヨークでの第二の人生をドキュメント。パンクが沸点に達した70年代には、ニューヨーク・パンクシーンを取りこぼすことなく撮りつくした。

これまでにボブの写真におさまってきたのは、エルヴィス・プレスリー、ティナ・ターナー、マイケル・ジャクソン、レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョン、セックス・ピストルズ、パティ・スミス、ラモーンズ、クラッシュ、ブロンディ、シーナ&ザ・ロケッツ、ボブ・ディラン、デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、キッス、アリス・クーパー…。ステージショットもさることながら、オフステージショットやキャンディッド・フォトが抜群にうまい。

ロックミュージシャンたちが撮られたがる写真家という、ロックファンの羨望をすべて背負いこんだかのようなボブ・グルーエン。今夏はフジロックに行ったという(ただし写真は撮らなかったらしい)現役音楽人をマンハッタンにあるスタジオに訪ね、「いかにしてミュージシャンの“アイデンディティ”になるような一枚は撮られるのか」を取材した(長いぞ)。

ロック写真家、ボブ・グルーエン。

HEAPS(以下、H):ロック好きには誰でも“お気に入りのバンドのあの一枚”があって、それがボブの写真であることが非常に多い。私の場合は、ツェッペリンの一枚でした。ロックンロールを片っ端から撮りつくし、ジョン・レノンにイギー・ポップ、セックス・ピストルズなどの“誰もが知っている一枚”を残してきました。写真はいつから撮りはじめたのですか。

ボブ(以下、B):母親が写真を撮る人だったからね。はじめてカメラを手に入れたのが8歳ごろだったかな。そこから写真家人生がはじまったんだ。で、11歳のときにエルビス・プレスリーをテレビで観てからロックンロール人生もはじまった。

H:「ロック写真家」にはどうやってなったのでしょう。

B:僕が若い頃は、“ロックフォトグラファー”なんてジャンルはなかったよ。高校を卒業して、知り合いのロックバンドかなんかを撮っていたんだ。写真が趣味だったからね。そしたらそのバンドがレコード契約をしたもんだから、レコード会社が写真家として雇ってくれた。すると他の雑誌やレコード会社から写真撮影を頼まれるようになって。僕もロックが好きだったし、みんな僕の写真を気に入って仕事をくれるようになったんだ。

H:ボブの昔の写真、ロックスターみたいな風体です。口ひげに長髪。カメラを構えていなかったら、ロックバンドのなかに紛れていても誰も気づかない。

B:センスはよかったのかもね(笑)。

H:ロックスターみたいな風体も、被写体のロッカーたちと仲良くなるきっかけだったのでしょうか。ボブの写真には、ロックスターの素がにじみ出している気がします。ふだんは気難しいような彼らでも、ボブのカメラの前では心を許しているというか。

B:まぁ僕の見てくれとか、行動とか、性格とかのせいじゃないかな。

若かりし頃のボブ(中央)。右にいるのは、セックス・ピストルズのシド・ヴィシャス。Photo by Lynn Goldsmith

H:自分の性格のどんなところがロックスターに好かれたのだと思います?

B:自分の性格については説明できないよ。それは相手に任せることとする(笑)。よく聞かれるんだよね、「なんでジョン・レノンとかジョー・ストラマーから直々に電話がかかってくるような間柄になったんですか」って。でも僕はわからない、彼らに聞きなよって。

H:もう二人ともこの世にいないから聞けません。

B:そうだね、お蔵入りだ。どうやってロックスターと友だちになれるか、ね…。わからないけど、高校のときから、アーティストとか俳優とかミュージシャンとかと、よくつるんでいたからかな?

H:当時から、英写真家のミック・ロックやペニー・スミス、日本人写真家の鋤田正義(すきた まさよし)氏などロックミュージシャンを専門にしている写真家はいましたが、そのなかで“ボブ・グルーエンのロック写真”ってどう違ったのでしょう。

B:みんな違った個性のある写真を撮っていたよ。あの頃、ライブで撮影許可をもらってロックフォトグラファーとして生活していた人って、米国だと8、10人くらいだったと思う。

H:じゃあ、ライブ会場でも「また会いましたね」のような?

B:そう、お互いのことは顔見知りで、もちろん隣に立ってカメラを構えることもあるけど、フィルムやレンズの種類にシャッターを押すタイミング、アングルも違うから、隣で写真を撮っていたとしても違う写真を撮っているんだ。他のフォトグラファーたちとは、競いあうライバル同士の感覚ではなかったな。同じような仕事をしている同僚のような感じ。

H:ボブの写真は、まるでカメラが秒数を操っているかのような、完璧なタイミングを捉えています。たとえばこの、ミック・ジャガーの代表的なオンステージ写真。どうやって“その瞬間”を捉えるのですか。

B:ぼくの場合「はいポーズして」なんて写真は撮らない。じっと観察してその瞬間を捉えるようにする。いろいろ試してみて、写真をいっぱい撮る。だから撮影現場を去るときには、カメラのなかにいい写真があるかどうかなんてわからないんだ。

H:一種の賭けですかね…?

B:でもたくさんの写真を撮ったら、そのなかにいいのはあるから。そのなかから、一番いい一枚だけを人に見せる。ときどき、撮った写真をすべてオンラインにのせているコンサートフォトグラファーもいるけど、誰も200枚も見ている時間なんてないって。200枚撮ったなんて言わなくていいからさ。誰も撮った枚数なんて気にしちゃいないよ(笑)。

H:その、“人に見せるベストショットを選ぶ”のが難しいんだと思うんです。ボブにとってのベストショットでどんなものでしょう。

B:一番意味のある写真を選ぶね。含蓄(がんちく)のある写真というか、訴えるなにかをもった写真、主張をもった写真というか。

H:ジョン・レノンや、エルトン・ジョン、ツェッペリンの一枚など、ボブの写真はよく“アイコニック”だといわれます。

B:一枚の写真は、年数をかけてアイコニックになるんだと思う。たとえば、雑誌の編集者が気に入った一枚が誌面に載る。年月が経過するとともに一枚が人の目に何度も何度も触れて、人の記憶の一部になるんだ。第一、アイコニックという言葉は使われすぎじゃないかな。アイコニックな一枚を撮ろうとして撮影に行くわけではないからさ。

H:年数をかけてあるミュージシャンのアイコン的な写真に熟成する、か。ボブの写真はロック雑誌『ローリングストーン』や『クリーム』にも掲載されました。

B:そういう雑誌にはアートディレクターがいて、彼らが掲載する写真を選ぶんだ。たとえ、アートディレクターから直々に、「◯◯のコンサート写真を撮ってきてくれ」と発注されたとしても、自分の写真が雑誌で使われるとは限らない。何百人ものフォトグラファーが雑誌に自分の写真を売り込んでくるから、もしそのなかにもっといい写真があればそっちが起用される。だから、自分の写真がロック雑誌に載ったときは、まるで賞や宝くじに当たったみたいだったね。

遊びの延長で撮ったパンク女王、30秒で激写したメタルバンド

H:ボブといえば、ジョン・レノンをはじめロックスターたちと仲が良かったカメラマンとして知られています。どうやってロックスターたちと距離を縮めていったのですか。

B:撮った写真を、実際にアーティストのところへ持っていって見せるんだよ。アーティストの周りにはマネージャーもいるし、広報もいるから、彼らに顔を覚えてもらえるよね。それでまた一緒に仕事をするようになるんだ。

H:ジョン・レノンともそうやって仲良くなったとか。

B:そう、ジョン・レノンがある日こう呟いたのを耳にしたんだ。「みんな僕と一緒に写真を撮るけど、一回もその写真を見たことがない」って。バックステージとかで、みんなジョンとツーショットを撮るんだけど、ジョンは自分が写った写真をあまり見ることがなかった。だから、僕はジョンのアパートに行って、ドアの隙間に彼の写真をそっと差し込んでおいたんだ。

H:ドア越しの交流。

B:よく、成功するには「然るべき場所、時間にいなければいけない」というけど、単にそれだけじゃダメだ。その場で「然るべき行動」を起こさなければいけない。たとえばいい写真だって、いいタイミングで撮れたからラッキーで終わらせることもできるけど、一歩進んで、できる限り多くの人に見せる。いつも仕事モードでなくちゃいけないんだよ。

H:写真家のプロとしての仕事があったから、ジョン・レノンとも心の距離を近くしてベストショットを撮れたんですね。NEW YORK CITYシャツの一枚とか。

B:あれは、アルバムジャケット用に顔写真を撮ってと依頼されていたんだ。ふと、そういえば前に露天で買ったTシャツをジョンにプレゼントしたことを思い出して。あれまだ持ってるかってジョンに聞くと、持っているっていうから、じゃあそれ着てみようかとなった。撮ったときは、この写真がこんなに人気になるとはまったく予想していなかったんだ。

H:ロック史に残る一枚は、ふらっと自然な流れで撮られたんですね。撮影のアイデアや被写体のポージング、ロケーションなどは、いつもそんな感じで決めるんですか。

B:僕は画家みたいに「作品がどんな仕上がりになるのか」を想像できないんだ。写真家のなかには完成図に向かって、小道具を使いながら写真をつくりあげる人もいるんだけど、僕はただ撮るだけなんだよな。

なかには、アートディレクターやクリエイティブディレクターが「はいこれ持って、脚あげて。顎をあげて、腕はそこに」なんて撮影を指示する場合もあるけど、僕からはそんな指示は出ないよ。向こうからポーズを決めてくる場合もあるけど、それはそれで別にいい。彼らに彼らのままにさせる。ミュージシャンたちがどんな風に映るかを指示するのは、僕の仕事ではないから。

H:写真の裏に人間くさいストーリーがありそうですね。気に入っている一枚の話を聞かせてくれますか。

B:お気に入りは作らない主義なんだ。

H:じゃあ、嫌いな一枚ってありますか。

B:そりゃあるよ。でもみんなには見せないから、誰も見たことがない(笑)。好きじゃない写真にあれこれ時間を費やす必要はないからさ。

H:じゃあ、私の方から何枚か。ロンドンパンクの雄、ザ・クラッシュのショット。

B:ああ、これはね、マンハッタンの景色が見えるビルの屋上で撮ったんだ。エンパイアステートビルもばっちり写ってるね。クラッシュのみんなに「街で一番きれいなスカイラインが見える屋上があるんだけど」と言ったら、じゃあ行ってみようとなって。マネージャーには行くことを伝えていなかったから、僕とバンドだけで。エレベーターに一緒に乗り込んで、そうやって生まれた一枚。

H:遊びの延長線だ。この、歌舞伎メイクのKISSが珍しくスーツを着ている一枚は? アルバム『地獄への接吻』のジャケットになりました。

B:これはメンバーが気に入ってアルバムジャケットになったんだ。KISSはいつもスーパーマンやスパイダーマンみたいにユニフォーム(衣装)を着ているだろう? だからいつもと違う格好にしたらおもしろいかなと思って、スーツにしたんだ。でもジーン・シモンズ(写真一番右)はスーツを持っていなかったから、僕のスーツを貸してあげたんだ。彼身長も高いから、僕のスーツじゃ小さくて、ぱつんぱつんだろ(笑)?

H:いつも仮面をかぶったKISSは、“素顔”を引き出すのが難しそうなバンドですね。

B:メイクをしていないKISSは存在しなかったようなもんだ。だから、舞台裏でKISSを撮る場合、撮影時間は公演前しかあたえられていなかった。彼らがメイクを終えて、ステージに上がるまでの10、15分だけ。

H:限られた少ない時間のなかで、いい一枚を撮るのは写真家の腕が試されそう。

B:いつも撮影時間がたっぷりあるわけじゃないからね。メタリカ(米メタルバンド)の雑誌表紙を撮影したときなんて、30秒さ。でも彼らはプロフェッショナルだったから、30秒で20枚撮って、いいやつが撮れた。

H:30秒で怒号のメタリカ激写!!! そんな秒殺ものもあれば、1日かけてミュージシャンと過ごして撮ったものもありますね。たとえば仲が良かったブロンディ(NYパンクバンド)のデボラ・ハリー。彼女をコニーアイランド(ビーチリゾート)のジェットコースター前で撮ったこの一枚は気だるい開放感がある。やはり、レンズの先にあるミュージシャンを知っている方が、いい写真が撮れるのですか。

B:いい写真を撮るのに、その被写体をよく知っている必要はないんだ。ぼくだって、ミュージシャンとみんな友だちであるわけではないし、撮るからって友だちである必要もない。ただ仲が良ければ良いほど、写真の量は必然的に増えると思う。たとえばツアーバスにも乗り込めるような間柄だったら、自然と撮る枚数も多くなるだろう? このデビー(デボラ・ハリー)の写真は、雑誌の撮影で他のミュージシャンも連れ立ってみんなでワイワイ撮影に行ったんだ。

H:初対面のミュージシャンや写真嫌いなミュージシャンとはどう打ち解けますか。

B:うーん、ずっと話しかけたりする。被写体がシャイだったり内気だったり、表情が乏しかったりすることってあるからね。でもね、写真の質=その被写体を知っているかどうか、ではないんだ。

あと、ミュージシャンはオンステージで自分のペルソナを演じていることも多いからオンステージの方がオフより興奮していることだってある。舞台裏では逆にぼうっとしていて、ステージに戻りたいといった表情だってするんだ。でもそんな退屈な写真は撮らないよ。

H:撮影に行く前に、「今日はいい写真が撮れる」と第六感が働くことは?

B:写真撮るって緊張するよ。だって何が起こるかわからないでしょう。カメラが動かなくなったらどうしよう。いい感じの光はあるのか。被写体の機嫌だっていいのかわからない。いい写真が撮れたかどうかなんて、実際に撮った写真を見るまでわからないんだよ。

H:大御所写真家も緊張する。

B:特にジョンと(オノ・)ヨーコを撮るときは緊張した。でも緊張して震えていたら、うまくいかないから、深呼吸をして気を落ち着かせた。カメラマンが緊張したら、ミュージシャンも緊張してしまうから。

H:緊張を乗り越えて撮ったボブの写真には、ミュージシャンの性格がくっきり浮かび上がってきます。

B:そう。デビーなんて、ただそこに立ってこっちをちらっと見て笑うだけでファンタスティックだし、(セックス・ピストルズの)ジョニー・ロットンなんて嘲笑して挑発的。これが彼の“いい顔”だ。だからデビーにジョニーみたいな表情をしてなんてナンセンスだろ?

H:これなんてピストルズの人格丸出し。

B:ピストルズはコメディアンみたいだったな。4人が隣同士で一列に座っていたんだけど、ジョニーかシド(・ヴィシャス)がおもむろにストローをつかんで。そうしたら阿吽(あうん)の呼吸で、こんなのが撮れたんだ。

「もう最近はミュージシャンの写真、あまり撮らないんだ」

H:さっきカメラマンが緊張するという話をしましたが、ボブがロック写真家として有名になってからは、逆に撮られる側のミュージシャンたちが緊張したり?

B:確かに僕の評判がよくなってきてから、緊張する人も増えてきたね。リラックスして欲しかったのに、ますます固くなっちゃったり。実をいうと、もう最近はミュージシャンの写真、あまり撮らないんだ。グリーン・デイやザ・ストライプス(UKインディーバンド)は例外だったけど。コンサートに行って写真を撮るのもやめたよ。

H:なぜ?

B:いまの時代、ミュージシャンの写真を撮るのもさ、6ヶ月前からミュージシャンの広報や弁護士に連絡して、もし契約が必要ならサインして、著作権の問題もクリアにして、ってやらなければいけない。コンサート写真にしても撮影許可を得るのも大変だし、撮ったら撮ったで写真を使用するのだっていろいろと規定があったり。ビジネス的な仕組みになってしまったよ。なのにお金はあまり入ってこないという。僕の場合、幸運なことにこれまで撮ってきた写真がたくさんあるから、それを売って稼いでいる。

H:あの時代だったからあんな写真が撮れたということもあったり。

B:ラッキーだったよね。いまこうした生活を送ることができるのは、あの時代に生まれたからっていうのもあるかな。

H:ロック全盛期に生まれてみたかった、と仕方のない泣き言をいってみたり。

B:みんなさ、「ああ、60年代に生まれたら、70年代に生まれていたら」って言うけど、なんで? ってなる(笑)。60年代を生きたボブ・ディランは、太古の大昔にジーザスと一緒に生きてみたかったと言っているし、僕だってもう10年早く生まれていたらジャック・ケルアック(ビートニク作家)とつるんでいたかもしれない。でも生まれてきた時代は変えられないわけだから、その時代受け止めよう。あの頃、CBGB(NYの老舗ライブハウス)だって有名じゃなかったし、マックス・カンザス・シティ(NYのロックシーンが花咲いたナイトクラブ)だって小さいクラブで、みんながみんなそこでたむろしていたわけではない。いまブルックリンで友だちのバンドのライブを観に行くのは、そのときのクールと同じくらいクールなことだと思うよ。

H:ボブの写真は昔のクールを封じ込めていますね。ロック写真ってロック好きにはバンド名とともに脳裏に永久保存されているのですが、ロックに興味がない人でも見たことがある人は多いです。Tシャツやポスター、切手になったり(ボブが撮ったジョン・レノンのポートレートは切手になった)しますから。ロック写真って、自然に大衆文化とある。日常の視覚的風景に溶け込んでいるというか。

B:ロックンロールってさ、なにもサウンドだけのことじゃないからね。視覚的なイメージであり、自分が何者かをさらけ出す意志だから。曲を買いたければ、いまはアップルミュージックだけど、昔なんかはレコードショップに行って、まずアルバムジャケットをみる。音楽自体を聴く前にね。ジャケットの写真は、バンドがどういうパーソナリティをもっているかを大いに語る。その音楽を作った人たちがその写真を選んだのだから、センスもわかる。ファッションスタイル、ヘアスタイル、色づかい、雰囲気。写真を見るだけで、そのバンドの音楽が好きかどうかわかるんだ。

H:もうコンサートでは写真を撮らないボブですが、いまのコンサートフォトグラファーたちはスマホを持ったオーディエンスですよね。写真を撮るのに夢中になって、バンドをスマホの画面越しに見ているなんてことがあったり。

B:いつなんどきも写真が好きな僕からしたら、コンサートで写真を撮ることはいいことだと思うよ。いまってみんな、写真を撮るとスマホを囲んでわいわいするでしょう。その一枚にみんなそれぞれ意見をもっていて。たのしいよね。でも、まずはカメラをいったん脇に置いて、ステージでなにが起こっているのかをまず観察することも大切だ。で、あとから写真を撮ればいいじゃない。いま目の前で起きている人生の一瞬一瞬をカメラ越しに見ているだけなんて、もったいないからさ。

Interview with Bob Gruen

———————

All photos ©Bob Gruen

Interview photos by Kohei Kawashima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine