ロン毛にベルボトムスにピースサイン。“ラブ&ピース”を纏うだけで彼らは犯罪者となる。ロックレコードを聴くだけで、禁じられた本を持つだけで、逮捕のリスクがつきまとう。それでも彼らは法の目をかいくぐり、“フリーダム”を求めた。

これは、自由な主張が奪われた共産主義国家・旧ソ連にひっそりと、いや、それでも確かにしっかりと生きた「東のヒッピー」の話だ。

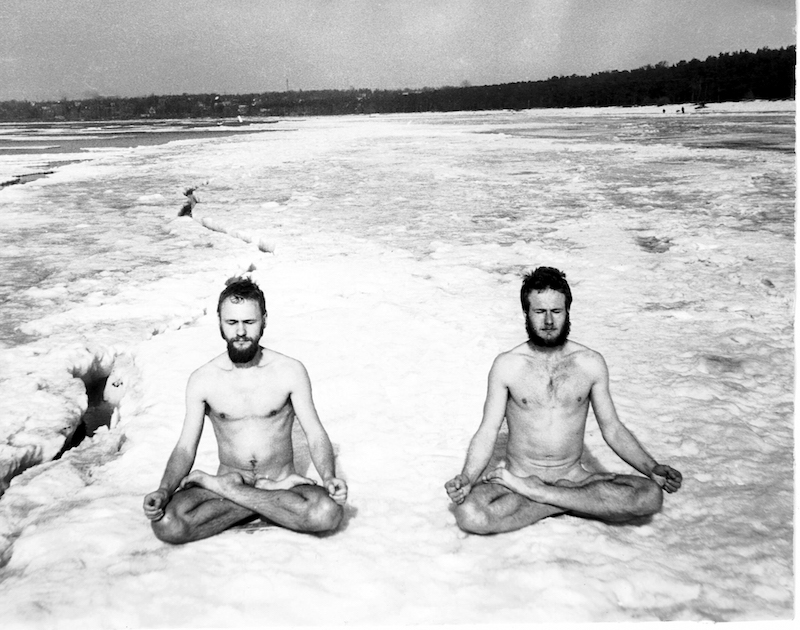

Courtesy of Vladimir Wiedemann

社会主義が作り上げた「見えないヒッピー」

「“目に見える(visible: ビジブル)”か、“目に見えない(invisible: インビジブル)”か。それが東と西のヒッピーの違い。東のヒッピーは“インビジブル”な存在だった」

鉄のカーテンの向こう側にあった1960年代後半の旧ソビエト連合。冷戦真っ只中、身なりや振る舞い、労働倫理だけでなく、思想や愛のカタチでさえも「こうでなくてはいけない」という制約だらけの社会で、ソビエトヒッピーたちは身を潜めていた。「ベトナム戦争反対!」「超資本主義に背を向けろ!」とヒッピー思想を真昼間から道端で堂々と伝播していたサンフランシスコなどのいわゆる西のヒッピーとは違い、彼らの存在について語られることは無きに等しい。

しかし、ヒッピームーブメントの起源サマー・オブ・ラブが50周年を迎える今年、やっとソビエトヒッピーたちの辿ってきた足跡が日の目を見ることに。若かりし頃ヒッピーだった15人の過去と現在に迫った、足掛け5年の長編ドキュメンタリー映画『Soviet Hippies(ソビエト・ヒッピーズ)』が今月1日、先行上映されたばかりだ。

ドキュメンタリー映画『ソビエト・ヒッピーズ』から

“デニムご法度”。政府・警察・軍の目の敵

西のヒッピーの主な原動力が反戦であったのに対し、ソビエトヒッピーのそれは「社会主義政権の規範や思想への反抗だった」と語るのは、同作監督のテリエ・トゥーミスト(Terje Toomistu)。自由思想を固く禁じるソビエト政権下では、西からのロックレコードや西洋思想の書籍はもちろんのこと、デニムでさえもご法度。そんな状況の中、西のヒッピーに憧れ、長髪にベルボトムジーンズ、ロック、自由、セックスを愛するソビエトのヒッピーは対抗勢力以外の何者でもなかった。

「ヒッピーに関するこんなジョークがあるわ。『あるヒッピーが逮捕されました。右のポケットに西洋文学の本、左のポケットにはマリファナ。逮捕の理由は…だいたい“右”のブツ』」。事実、ソ連の警察や民兵は何かしらの理由にかこつけて、街歩くヒッピーを逮捕していたという。たとえば、長髪の青年。シラミがいるかもしれないだのなんだのと署に連行し、自慢の髪をバッサリ、なんてことも。外出する際、長髪のヒッピーたちは髪を襟に入れ隠していたというから、これ見よがしに路上で行進した西のヒッピーとは天と地の差だ。

Photo: private collection

Photo © Peti

ヒッピー弾圧は勢いを増すばかりで、1971年にはヒッピー集会で1000人を超えるヒッピーがKGB(旧ソ連の秘密警察)により逮捕されるという悲劇的事件が起こってしまった。「このトラウマで、彼らはヒッピーであるということをより怖れるようになった」というように、この悲劇が「ソビエトヒッピー」を過激でアンダーグランドなものにそしてインビジブルな存在に一層押しやっていった。

Photo © Tõnu Tormis

カウチサーフィンが“コミューン”?

逮捕を避けるため、家の一歩外に出たらヒッピーでない自分を演じなければならない。そんな二重生活のようなライフスタイルを送り、外の世界に居場所を失ったソビエトヒッピーたちが唯一“自分でいられる場所”が、目に見えないコミュニティ「システマ(露:система、英:system)」だった。

テリエ曰く「ソビエトにはコミューンがほとんど存在しなかった」。知り合いのヒッピー、そのまた知り合いのヒッピーの家を渡り歩く「旅するヒッチハイクヒッピー」が一般的で、広大なソビエトを転々とし、ネットワークを形成。ヒッピーがヒッピーをホストする、そんなカウチサーフィンのような共同体をソビエトヒッピーたちは作ったのだ。

誰かの居間に集まり、みんなでLSD…ではなくロックレコードをまわしながら、ミルクやティー、1本のワインを回し飲み、と意外にもドラッグ・アルコールレス。LSDが手に入らなかったソビエトでは、ヒッピーたちは“しらふ”が一般的だったらしい。

Photo © Aivar Vilipere

Courtesy of Poja

ひとたびカウチサーフィンのヒッピートリップや、ビーチでのヒッピーキャンプから戻れば、普通の都市生活。彼らに人気だった職種は、人目のつかない「夜間警備員」だったという。街が寝静まったあと、ティーを片手に警備員室でこっそり西洋文学を開き、読書に耽る。バレやしないかヒヤッとするが、こんなのは序の口で、西からの旅人や船乗りから買ったデニムでヒッピー客相手にベルボトムテーラーをはじめる者や、レコードを密輸する商売上手も。こうしてかき集められた“西の文化”が、闇市に並んでいたのだった。

Courtesy of Dmitri Petrjakov

あれから50年が経過し…

「“元ヒッピー”なんてのはないさ。いまもヒッピーか一生ヒッピーじゃないか、それだけだ」

インビジブルなソビエトヒッピーとして生き抜いた当時から50年。あるソビエトヒッピーがそう言ったらしいが、ソビエトが崩壊し国が分断された後、現役ヒッピーを貫く者や社会復帰した者、すでに帰らぬ人となってしまった者などソビエトヒッピーたちの現在はさまざまに散っていった。一つ、テリエが話してくれた撮影中のエピソードがある。

ご老体にムチ打ち、モスクワで開催されているヒッピーギャザリングに参加するため、ソビエトヒッピーたちがサイケデリックカラーが眩しいバンに乗り込んだのは2015年のこと。同映画のワンシーンとなった、ソビエトヒッピーたちのロードトリップだ。

出発地エストニアの首都タリンからモスクワまで片道1000キロもある長い道中、幾度かアクシンデントに見舞われながら(一人が持病悪化のため離脱)もなんとか到着し、当時の思い出をたどるようにひと時を過ごした。

その後、「訪ねたいソビエトヒッピーが居る」との申し出に応え、帰りに遠回りしロシアのスモレンスに立ち寄る。が、当該のソビエトヒッピーは入院しており不在。ため息とともに再び帰途についた一行だったが、タリン到着後に彼らを待ち受けていたのは「入院していたソビエトヒッピーが、訪れた彼らに一目でも会いたいばかりに病院を脱走し、その道中で帰らぬ人になった」という報せだった。

映画のワンシーン

「We are not alone(ひとりぼっちじゃないんだ)」。鉄のカーテンの向こう側で、西のヒッピーが社会変革を表立って唱える中、ただ自分たちの内に持ち続けた「自由への憧憬」。自由が欲しいと声に出せぬ国家で想いを分かち合ったソビエトヒッピーたちの心の拠り所、“見えない繋がり”は、半世紀が経とうと薄らぐことはないのだ。

Interview with Terje Toomistu

—————

Text by Shimpei Nakagawa

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine