世界各地、祖国大陸から何千里も離れた異国だろうと「大家好!(ダージャーハオ、こんにちは)」、元気にたくましく存在する中華人民の共同体「チャイナタウン」。

「仕事があるなら地球の裏側の未知の地にも移住しよう」と、その土地の言語が話せなくともそこに同胞さえあれば、どんな土地でもたくましく商売し、まるで小国家のような強固なコミュニティを構築してきた。まるでそこが初めから自分の国かと思わせるほど図々しくてやかましい。だが、そこには新しい土地で“コミュニティというライフライン”を築けるだけの中華民の底力があり、“真のコミュニティの踏ん張り”がある。

私的な中華街を切り取って「ベッドルームも撮った写真家」

ロンドンや横浜、シカゴからブエノスアイレス、ベオグラード、アフリカ大陸の南端にまでにも存在するチャイナタウン。作家・永井荷風が『あめりか物語』で「ああ支那街を愛する」と記し、フィルムノワールの傑作『チャイナタウン』の舞台になり、昭和歌謡『桑港(サンフランシスコ)のチャイナ街』で叙情的に謡われる。ドラゴンの文様に赤いネオン、怪しい香り漂うムーディーな描写が多いが、そこには「仕事があるなら地球の裏側の未知の地にも移住しよう」という中華民の底力とフロンティア精神がある*。何百年以上も前から新天地で結束、相互扶助。現地の言葉を一切喋れなくとも生き残れる異次元空間、いわば小国家のような強固なコミュニティを作りあげてきた。

*現在世界には華僑・華人が6,000万人いるといわれる。華人は、移住先の国籍を取得した中国系住民を指し、華僑は、中国大陸・台湾・香港・マカオ以外の国家・地域に移住しながらも、中国の国籍を持つ漢民族。

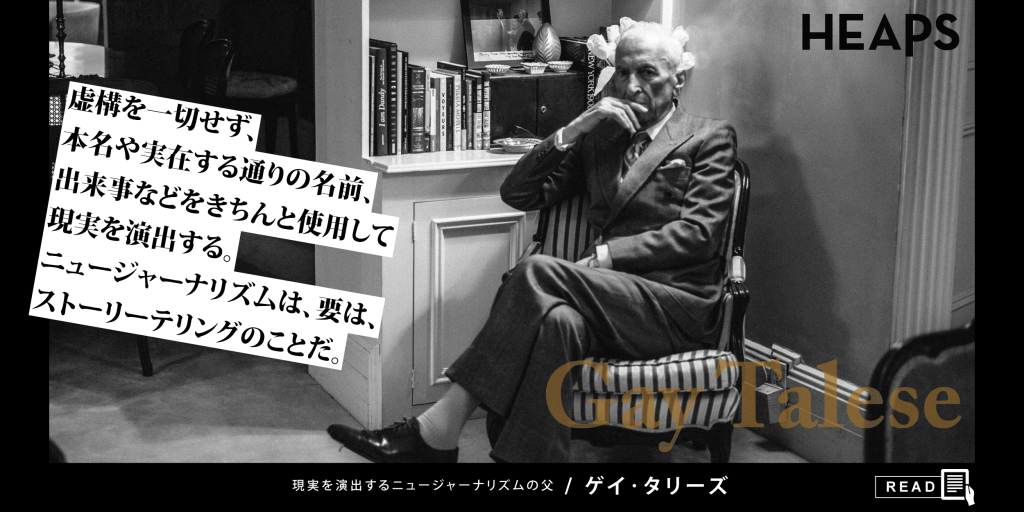

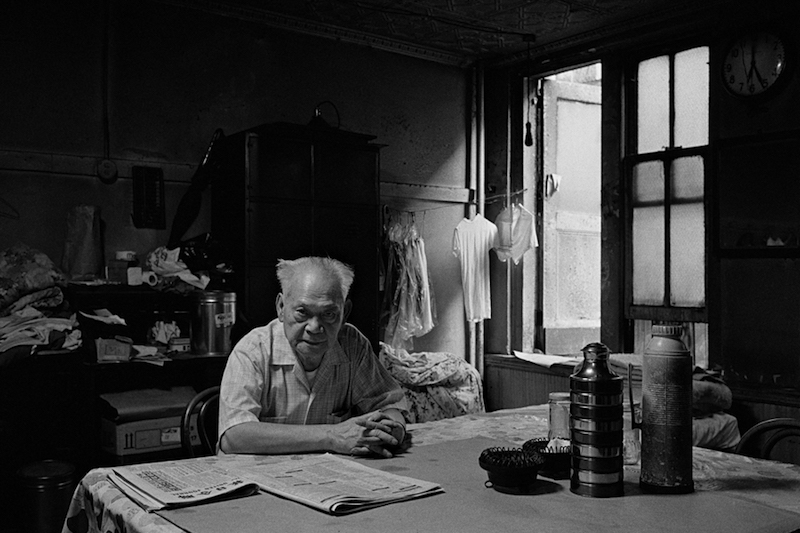

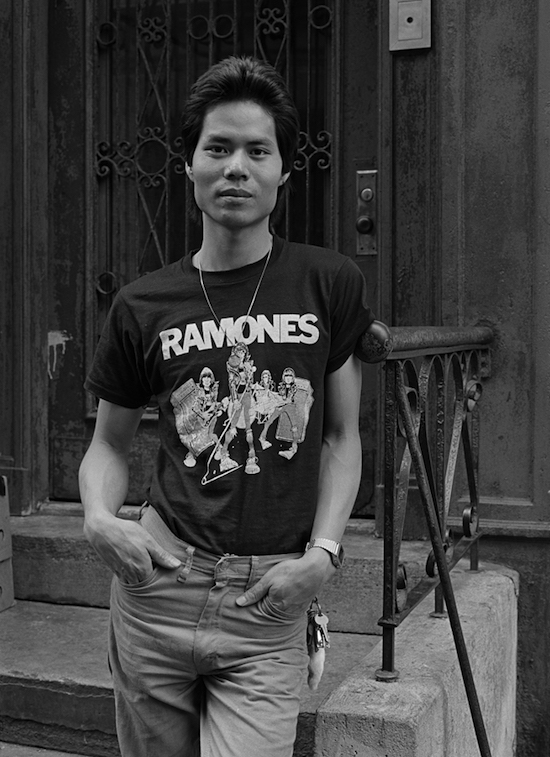

世界最大級ニューヨーク・マンハッタンのチャイナタウンに、1981年から84年の3年間、ほぼ毎日カメラを携え訪れたのがドキュメンタリー写真家バド・グリック(Bud Glick)。脈打つストリートだけでなく、言葉も通じない住民のアパートに上がりこみ、ベッドルームやキッチンで、あるいは麻雀風景を撮る。アクセスしづらいコミュニティや極私的空間をもカメラに収めた写真家と、チャイナタウンの土台を支える真のコミュニティの底力、たくましい生命力を掘りおこす。

コミュニティの壁を溶かす“素手と素手の人情”

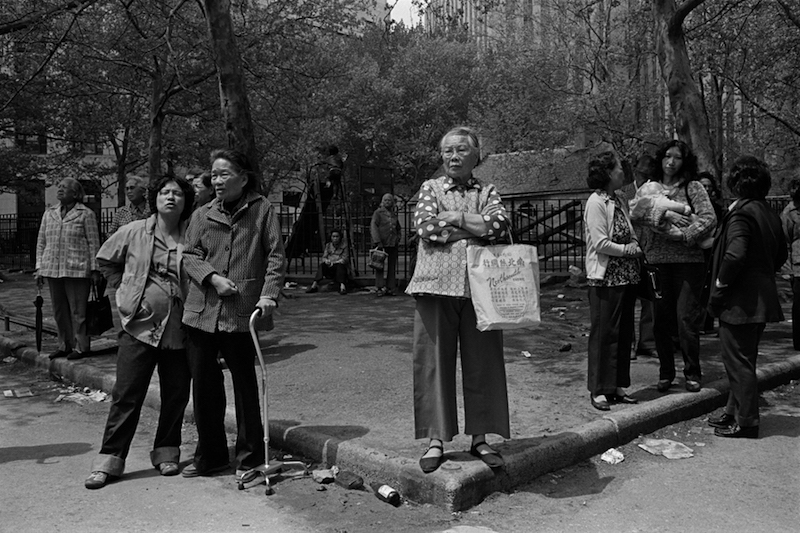

中華料理店には行くし、中国スーパーで買い物もする。いまも昔も観光客に溢れている。でも、コミュニティと腹をわって交わるには“誰か”を知らないといけない。たとえば、中華街の料理店に日系報道が取材要請しても門前払い、中国人が仲介すると話は早いと耳にした。非チャイニーズにとって、チャイナタウンは少し閉ざされた空間という印象がどうしてもある。いまから30年前、「ニューヨーク・チャイナタウン・ヒストリー・プロジェクト(現・米国中国人博物館)」の歴史資料用に街の様子を撮影した写真家バドも、当時は「それはアウトサイダーでしたよ。チャイナタウンは、表面の皮をめくってもっと深く入るには、少し難しい場所でした」

チャイナタウンにそびえる壁の融点は“人の温度”だった。中国人の同僚が通訳として同行し被写体と橋渡し。「知り合いになった中に、縫製工場員のモーという青年がいた。撮影のため彼の工場を訪ねたのですが、呼び鈴で出てきた工場長は訝しげ。モーが事情を説明すると一転、笑顔で招き入れてくれました」。一度ひらけたコミュニティは、人の点と点ですぐに大きくなっていく。

写真家自身も壁を壊す。タウンのシニアセンターや街角で被写体たちに出会い、写真を撮らせてくれたお礼に現像写真を持って後日再度足を運ぶ。もしよかったら自宅でもう一枚撮らせてくれないかと頼み、アパートにあがらせてもらう。「チャイナタウンは閉ざされたコミュニティではないと思います。もし完全遮断なら、長髪ヒッピー風の米人(当時の自分)をアパートに招き入れないでしょう」。中国人・非中国人関わらず、チャイナタウンの人間関係はうわべの気取りなし、“素手と素手の人情”で築かれているのだろうか。

葬祭も伊移民と手を組んで。モザイク社会で張る雑草根性

特にアメリカのチャイナタウンが形成されたルーツを辿ると、そこには「労働」と「差別」がある。マンハッタンのチャイナタウンの起源は、19世紀半ばに水夫や貿易商が住みついたこと。その後、大陸横断鉄道建設に従事していた中国系移民が鉄道完成とともに職を失い、また中国人排斥運動*からも逃れるようにして西から東に流入。次第に彼らはランドリーや縫製工場など長時間・重労働・低賃金のビジネスをはじめる**。「彼らには、誰もがやりたくない大変な仕事をするしか選択肢はなかったのです」。そうして通りには至るところに、魚屋や中華飯屋、代筆業、昔から続くランドリーに縫製工場が立ち並ぶ。キッチンでは大抵男性が働き、女性は主婦業か工場員として生活していた。

*19世紀末に米国でつくられた中国人労働者の移住を禁ずる法律。中国系移民に対する暴行や差別などが横行した。

**1880年代までにはロウワーマンハッタンのファイブ・ポインツ地区(アイルランド系やアフリカ系労働者のスラム街)に200から1,100人の中国系移民が居住。

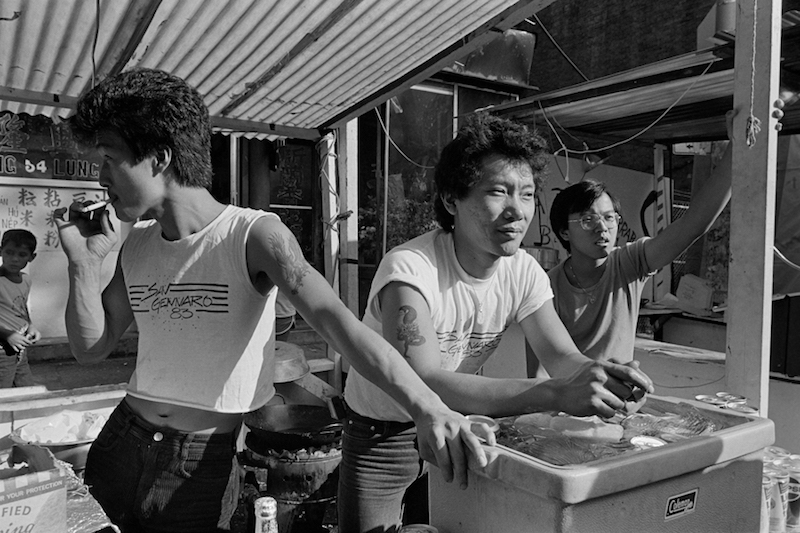

チャイナタウンのすぐ隣には、イタリア移民街「リトル・イタリー」がある。写真には、イタリア守護聖人のサンジェナーロ祭でブースを出す中国人青年たちや、中国人のお葬式をイタリア人葬儀屋が執り行っている様子が映る。このチャイニーズとイタリアンの柔軟な繋がりこそ、「アメリカンストーリーですね。移民がなだれ込み、自分たちのやり方で生計を立て、また新しい移民グループがその地に押し寄せ、ビジネスをはじめる。この流れがアメリカを美しい国にしていると思います」。ちなみに中国語でアメリカは「美国(メイグオ)」。自分たちにできることなら嫌われ仕事でもする。他移民グループとも折りあいをつける雑草根性。近所の葬式でイタリアのチューバ吹きを見つめる写真の少年は、“美国”を見つけられたのか。

人・金・仕事の循環「ライフライン」コミュニティ

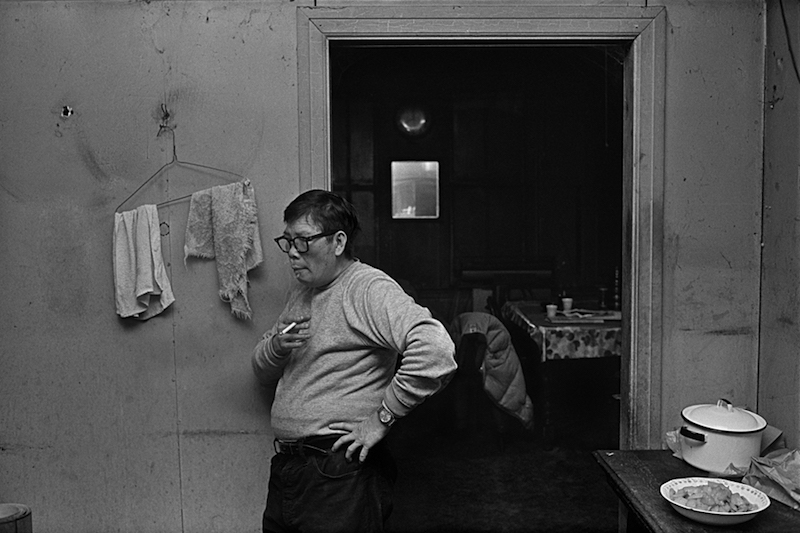

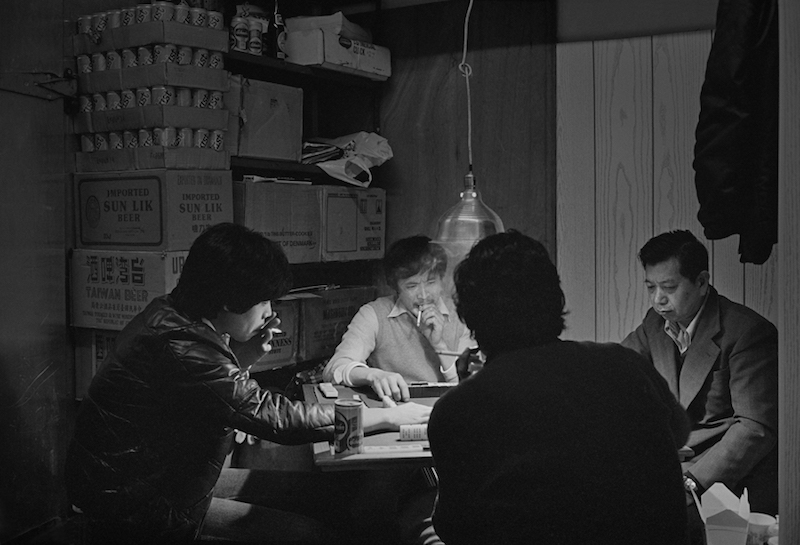

写真家がいた80年代当時、「バチェラーアパートメント」という独身男性寮があった。中国系移民労働者の大半が健康的な成人男性であったこと、そして彼らが差別を受けていたことから、男たちだけが集まり衣食住をともにする環境が当たり前のように存在。そして男たちは、麻雀で社交する。肉屋の奥にあった小部屋でも、ツモ、ロン、ツモ、ロン。

「ミスター・ウンは英語がまったく喋れなかったのですが、どういうわけか独身寮に入れてくれて」。労働力として駆り出された中年の男たちは、仕事も住まいもチャイナタウン。英語が話せなくてもコミュニティの人・金・仕事の循環でサバイブできる。チャイナタウンは、移民たちにとっての生命線(ライフライン)、小政府ともいえる*。

*コミュニティ団体や秘密結社などは、昔からビジネスから公共サービスや社会保障、教育などをサポートしている。

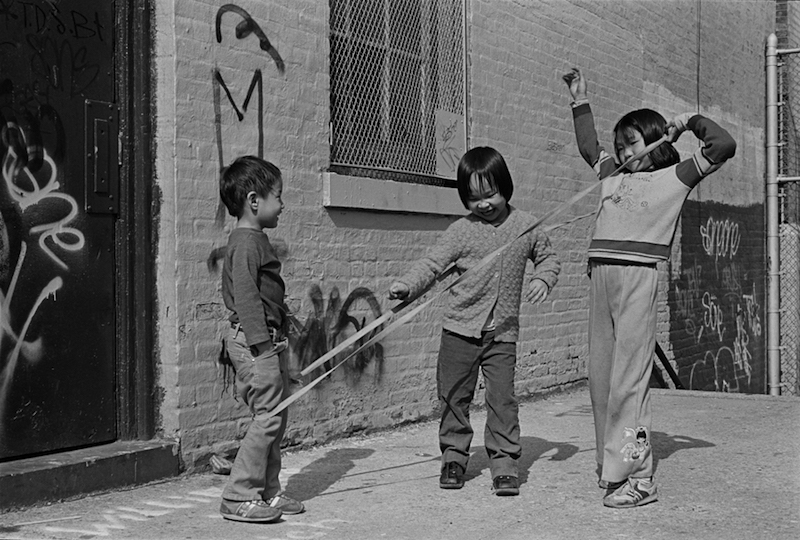

「ある日、撮らなければと直感した場景に出会いました。アパートの階段に座ったおじいさんが寝ている孫を抱え新聞を読んでいる。恐る恐るカメラを向けるとその方、リーさんっていうんですけれども、笑顔になって」。リーさんは、共働きで長時間重労働をするアパートの親たちに代わって子どもたちの面倒をみるご隠居さん。低賃金でベビーシッターを雇う余裕のなかった家族を支える、草の根ネットワークがあった。この頃から、チャイナタウンの住民層も、年配男性から若い家族へと転換期を迎える。「通りには人、店、商売が交差する。チャイナタウンには日々量産される熱量があり、“楽観”がありました」。

豆腐屋がラッパを吹くと馴染みの常連さんが集まり、角の拉麺屋で知った顔が隣に座り、朝早起きの魚屋が外で一服タバコをのみ、醤油が切れたらお隣に借り、お隣がご飯を切らしていたら茶碗一杯よそってやる。“助け合い”というには大それた、小さじの親切と良くも悪くも正直な人づきあい、かっこつけない労働、そこによその国での生き辛さをかき消そうと寄り合う本能。これがチャイナタウンというコミュニティにしか醸し出せない、性であり勢であり精といえよう。

Interview with Bud Glick

All photos by Bud Glick

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine