「リュックサック=アウトドア」は、もはや古すぎる連想だ。近年、毎日の通勤にも、リュックを背負う社会人が増えた。

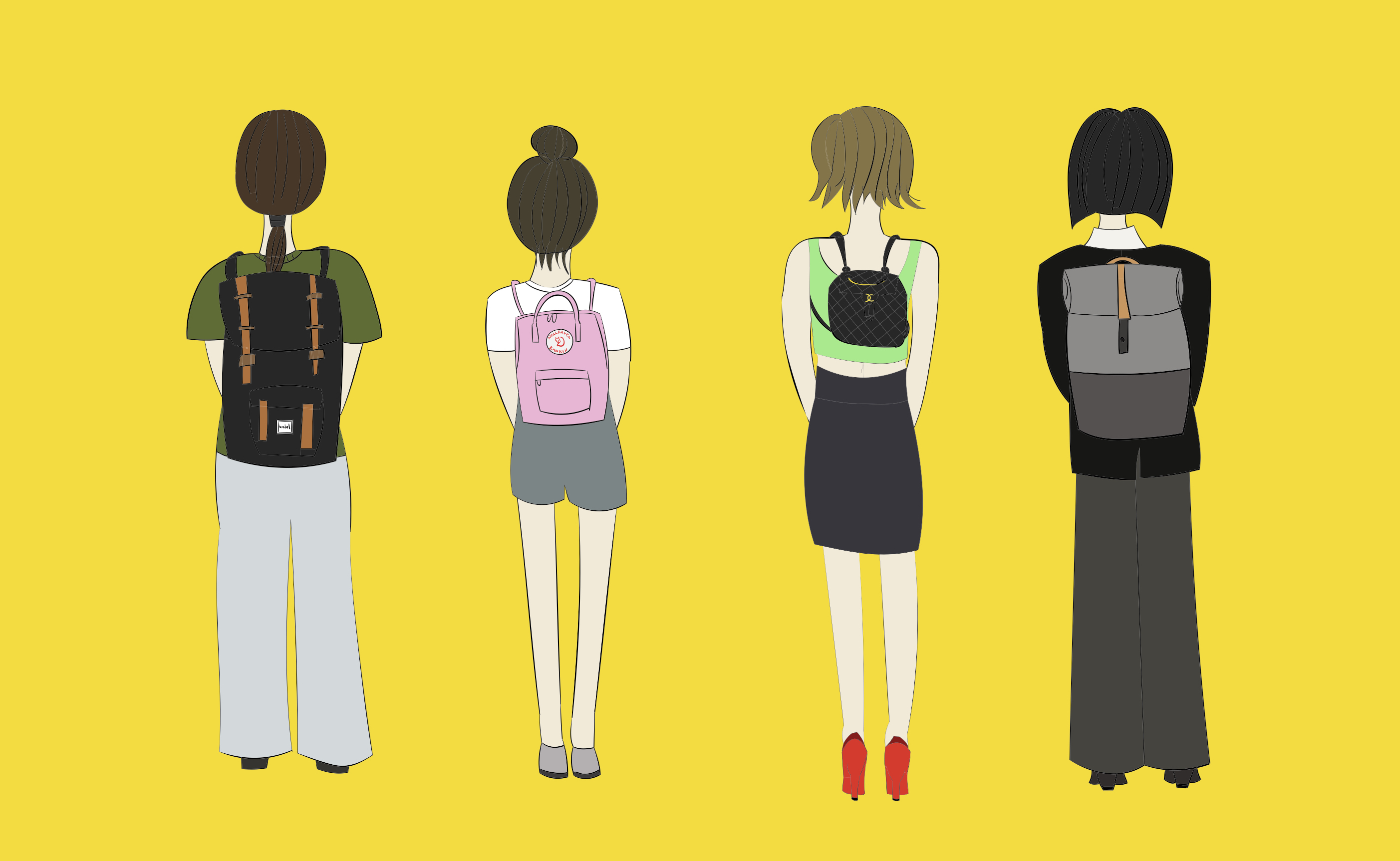

その現象は、数字でも証明されていて、特に〈女性〉のリュック人気は顕著に右肩上がり。「リュックは新しいハンドバッグ?」なんていわれるほどで、万国共通のことらしい。確かに最近、働く女性たちの背中にも、色とりどりのリュック。一体、いつからだっけ? なんで? をあらためて追ってみた。

ハンドバッグより「リュックがいい」。売り上げ28パーセント増加

いつからこんなにリュックが日常に増えたのか。近年のキャンプやフェスなどアウトドアブームにくわえ、オフィスカルチャーのカジュアル化で、リュック通勤が一般的になったことは大きいだろう。フリーランスやコワーキングスペースが多くなったことで、決して軽いとはいえない“ラップトップ”が荷物にくわわったことも無視できない。そして、自転車通勤族の増加。昨年秋冬の統計によると、リュック市場は、英国では約109億円、米国では2,700億円の市場価値があるようだ。米国のニューヨークといえば、2005〜2017年までに市内の自転車走行数が17万増加した(市内の人口よりも高い伸び率)、っていうのもあったなあ。確かに、自転車で通勤通学するならリュックの方がいい。

日本でも、ビジネスリュックの販売売上高が2011年と比べ、16年はおよそ5倍を記録、女子高生の定番ファッションも「ひざ丈のスカートに、バッグはリュック」(140人の女子高生が回答したアンケートでは、62.9パーセントがリュック使用)。世界の背中にリュックサックだ。

そして女子高生だけでなく、「〈女性〉のリュックサック人気到来」を告げるニュースは、各地で次々と舞い込んでいる。『リュックは、新しいハンドバッグ?』『レディース・リュックの台頭』『女性用のかわいいリュックがオフィスのニュートレンド』。「一過性のトレンド」や「男女問わずリュックの需要が伸びているから」では片付けられない。女性用リュックの売り上げは、前年と比べ、28パーセント増加している(大手マーケティングリサーチ会社NPD調査)。男性用リュックの売り上げが減少しているにも関わらずだ。また一方で、女性用ハンドバッグの売り上げはというと、これも減少している。

2014年の女性用リュックの売り上げも、前年と比べ18パーセント増加、16年の売り上げも15パーセント増加。今年だけまぐれ、といったわけではない様子。特に、ニューヨークやロサンゼルス、ダラスなど、都会のオフィスで働く女性たちの「ハンドバッグからリュックへの転向」が目立っているという。オフィスファッションのカジュアル化に背を押され、ブランド物のハンドバッグやトートバッグを肩にかけヒールで闊歩していた彼女たちが、リュックに移り気だ。

メッセンジャーバッグブランドも女性向けリュックで、半数は女性ユーザー

ハンドバッグを捨てつつある働く女性たちの背中を射止めようと、さまざまなリュックも陳列中だ。1989年サンフランシスコで生まれたメッセンジャーバッグブランド「Timbuk2(ティンバックツー)」。創業時から、男性バイクメッセンジャーが使いやすいようなメッセンジャーバッグをコアプロダクトとし製品開発していたが、5年前から時代の流れを予見し「女性用リュック」にシフト。「フェム・ライン」という女性用バッグシリーズを立ち上げ、カラフルでスタイリッシュ、洗練されたリュックを発売した(現在同シリーズは販売終了)。今年の売り上げのうち60パーセントがリュック、そして購買者の50パーセントが女性だったのだとか。

他にも続々。女性の背中に優しいリュック

鞄のスタートアップたちもリュック着手している。 快適性を求めた女性用下着でも人気の「エバーレーン」は、MacBook15インチもすっぽり入る大きさのシンプルなリュックを展開。

ちなみに下着同様、徹底した“透明性”は健在で、どのような素材を使ってどのような工場でどんな人々によって作られたのかを公開している。

バッグスタートアップ「ロー&サンズ」も、トートバッグにもなるビジネスウーマンをターゲットにしたリュックをデザイン。ころんとしたフォルムがかわいらしい「ダグネ・ドーバー」はパステルカラーを用意。これなら、ビジネスカジュアルにヒールの装いでも、なんら違和感なく華を添えることができる。

創業10年目の比較的新しいカナダ発のカジュアルブランド「ハーシェル・サプライ」は、男女問わず好かれるデザインと抜群の機能性を揃え、女性の体にもフィットしやすいサイズも展開。スタンダードな色にくわえ、花柄やミレニアルピンク、キティなど女性ユーザーを狙ったモデルも。エコバッグを原点にしたカリフォルニア発の「バグゥ」や、子どもたちのスクールバッグから少し前のヒップスターたちの間で一世を風靡したスウェーデンの「カンケン」(10年毎日使ってもくたびれないらしい)も女性たちから人気だ。

ダグネ・ドーバー。

@dagnedover

ハーシェル・サプライ。

@herschelsupply

カンケン。

@kankenofficial

シティ向けアウトドアブランドのリュックに、売れる30万のブランドリュック

アウトドアブランド勢も重い荷物をしっかり担いでくれる。1968年、ヒッピーカルチャーの最中に産声をあげた「ザ・ノース・フェイス」や環境問題にも熱心な「パタゴニア」、“アウトドア愛好家のための普段使い用アイテム”をコンセプトに創設された「アウトドアプロダクツ」といった老舗アウトドアブランドも、アーバンシティに生きる女性たち向けにラップトップ仕様の女性用リュックを出している。他にも、仕事の前後にジムに通う女性ユーザーを想定した15インチのラップトップも入っちゃう「スニーカーやジム用ギアが入るたっぷりポーチつき」リュックなどアイデア商品の姿も。

リュック市場に顔を出すのは 新興ブランドだけでない。プラダやグッチ、シャネル、ルイ・ヴィトンなどの高級ハンドバッグブランドに、ジバンシィ 、バーバリー、アレキサンダー・ワンといったハイファッション・デザイナーズブランドなども、リュックをこぞって発売(価格帯は1000ドル以上と、手は出しにくいが)。

高級デパート「バーニーズニューヨーク」のファッション・ディレクターによると、「ザ・ロウ(オルセン姉妹のデザイナーズブランド)の30万の革のリュックと、フェンディの18万円のミニリュックの売り上げがうなぎのぼりです。リュックは、機能性と次のファッショントレンドを重要視するユーザーを惹きつけているのかと思います」とのこと。

日本でも、「1日一つは見かける」人気者のアネロに、日本が誇る鞄メーカー「吉田」が展開する「ポーター」のリュック、そして最近は土屋鞄が製造する「大人ランドセル」なるものも人気だという。ちなみに筆者の愛用リュックは無印良品。肩の負担を軽減するショルダーパッドを開発 「肩の負担が軽くなりました」と謳う。真っ黒の無地なので(無印だから当たり前か)、好きなバンドのワッペンなどを縫いつけ、唯一無二のリュック計画を遂行中だ。

フェンディ。

@fendi

この投稿をInstagramで見る明けましておめでとうございます。 新しい一年が始まりましたね。 皆さま、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 #元旦 #OTONARANDSEL #土屋鞄のランドセル #土屋鞄 #土屋鞄製造所

土屋鞄製造所さん(@tsuchiya_kaban)がシェアした投稿 –

土屋鞄の大人ランドセル。

@tsuchiya_kaban

リュックは「フェミニズム」で「セルフケア」?

なぜ、いまリュックが好かれるのか。そこには根本的な理由がある。それは「リュックの方が手があいて移動に便利だから」。そして「リュックの方が体に楽だから」。それって当たり前じゃないの、というところだが、「なぜ、いまなのか」。これを考えていくと、リュックはフェミニズムだという意見が出てくる。要は、「足が痛いのに、無理してヒールを履く」選択をしない、と同様に、見た目はいいけど肩が凝るし不便なハンドバックはやめて「リュックを背負う」。この選択が、女性のあいだでもどんどん浸透している、と見方だ。

たとえば政府機関で働く女性は、ある日リュックを背負って職場に行くと男性の同僚たちから「キャンプにでも行くのか」とからわれたという。かたい職場だったからかもしれないが、「職場に女性がリュックで出勤する=いい体裁ではない」という固定概念がいまだにある証拠だろう。その女性は「自分のファッションの選択(通勤鞄をリュックにしたこと)が、職場での評判やキャリアに影響があるかどうかなんて、心配することではないと思います」と話していた。男性的なイメージが強いリュックを着用することで、「女性オフィスワーカー=ハイヒール+肩掛け鞄」という、働く女性につきまとうステレオタイプから脱出する。リュックを背負うことは、「女性の選択」「女性の自由」だ、という発想だ。

また、性別に関係なく、リュックは「セルフケア」という利点も挙げられている。整体師の意見では「重たいハンドバッグを片腕にかけることで、左右の脊椎や肩周辺の筋肉が不均一になってしまう。よって腰痛や肩の痛み、頭痛の原因になる」。体に負担をかけないリュックを背負うことで体をいたわる。それは、健康にいい食品を気をつけて選んだり、心の健康を保つために瞑想をするのと同じ。それが「セルフケア」なのだ、という意見だ。

働く自分を大事にする、自分の負担を軽くする、自分が好きなものを使う。現代人がいま最も大切にしたいキーワードが、どうやらリュックには詰まっているようだ。

—————

Eye Catch Illustration by Kana Motojima

Text by Risa Akita

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine