その人の背負ってきた過去は、一見しただけではわからない。平日の昼下がり、自宅スタジオに取材陣を快く迎え入れてくれた画家フレッド・テルナ(Fred Terna)の過去もそうだ。

「どうぞ」と水を差しだす手はこれまで何に触れ、穏やかに前方を見据える目は何を目撃してきたのか。彼は、ユダヤ人大虐殺を生き延びた画家。はじめてペンを取った場所は強制収容所だった。

青年時代、ナチスドイツに囚われて

ブルックリンに住む画家フレッド・テルナ(Fred Terna)は、ホロコーストの生き残りだ。

1923年生まれの93歳。ナチスドイツに囚われ強制収容所で青年時代を過ごし、解放された後に、絵の道に進んだ。

彼の絵画は抽象絵画。丸や線などのシンボルに多彩なパレット。ある一枚は炎のような赤に飲みこまれていく闇に見え、ある一枚はゴッホのような淡い黄と水色の曲線。

「私はイラストレーターではない。感情やアイデア、アティチュードを描くのです」

Absence, Pierced Trice, Feb. 1971, Acrylic and aggregate on canvas, 36 x 42 inches

Photo Courtesy of Fred Terna

Second Gate, June 2016, Acrylic on linen canvas, 24 x 18 inches

Photo Courtesy of Fred Terna

A Focus on Fusion, August 1982, Acrylic on canvas, 40 x 30 inches

Photo Courtesy of Fred Terna

Light Portals, Feb. 2016, Acrylic on canvas, 24 x 18 inches

Photo Courtesy of Fred Terna

フレッドのいう“感情”とは記憶の奥底に眠るもの。つまり、囚人としてアウシュビッツなど強制収容所で負った悲しみや絶望、そして望みなど、半世紀以上も前から心の隅にこびりつく感情をキャンバスに染みこませている。

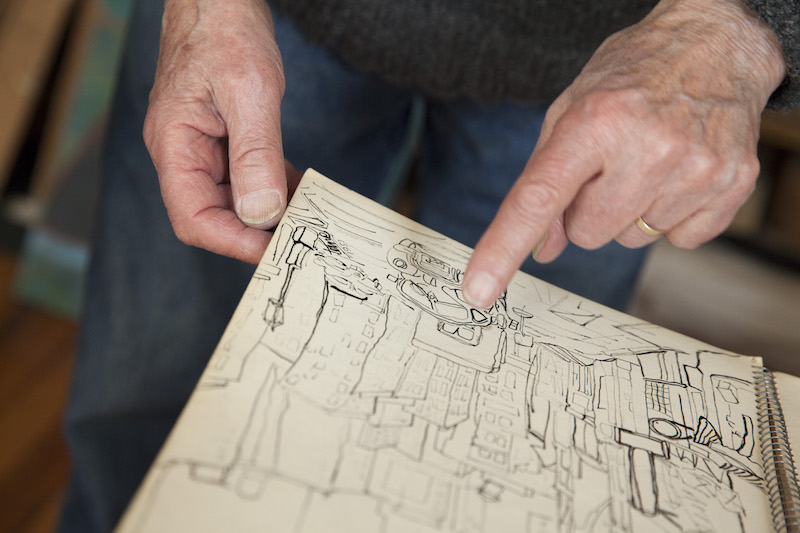

描きかけの絵がイーゼルに立つスタジオで、彼はおもむろに絵の具の作り方を教えてくれ、思い出したかのように本棚から自分のスケッチブックを引っ張りだし、皺の刻まれた指を時折くるくる回しながら半生を語ってくれた。

あの日、強制収容所ではじめて絵を描いた

突然、土砂ぶりの雨が降ってきた。1943年、ナチスドイツのテレージエンシュタット収容所にて。ハタチそこそこのフレッドは他の囚人たちとともに、溝掘りの労働をしていたところだった。

「作業を中断して雨宿りをしていました。ふとポケットに手を入れると小さな鉛筆と紙切れが。そうして、目に入ったポプラの木を描いてみた。『まあ、悪くないな』なんて思いましたよ」

特に理由もなく衝動的にポプラの木を描いた大雨の日。この日から、フレッドは「画家」になった。

しかし、1日限りの自由すら手に入らない収容所には、画材なんてない状況だ。「どうやって筆を手に入れたのですか」との問いに、こうやったんですと木の棒の先を削って尖らせてみせた。木の棒がフレッドの絵筆だった。

インクは、囚人仲間がやかんの底のススから作ったもの。塀や道などの風景や囚人たちの描写まで、目に見えるものをひたすら描いた。紙がないときには板に砂を貼りつけ制作した。

1日12時間労働の合間に看守の目を盗んでこっそりとスケッチを描いては、どこからか見つけたブリキ製の箱にしまっておく。

「絵と向き合うとき、主導権を握っているのは“私”だけでした。誰かに命令されずに、自分のやりたいことを自由に決めることができる。唯一の自己表現だったのです」

100枚以上あったフレッドの絵はどこか彼方へ消えてしまったが、絵に対する情熱は失われはしなかった。

「学びとは、“生き抜くためのからくり”でした」

フレッドの人生において、「学ぶ・教える」とは半ば禁じらた行為、妨げられた権利だった。

話は遡ること、少年期。ウィーンで生まれたユダヤ系のフレッドは旧チェコスロバキア・プラハのユダヤ系コミュニティで育つ。「(フランツ・)カフカのような家系でした」。父親は社会学に明るく「本が積み重ねられた書斎でいつも物書きをしていた」。異文化に造詣が深くバイリンガル、“典型的なインテリの中産階級”である。

文学や映画、演劇、音楽が栄えていたプラハで“芸術的な風情”とともに育ったがフレッドだが、39年、15歳のとき、彼の“教育”は突如終了する。ナチスドイツがプラハを占領し、すべてのユダヤ系生徒を学校から退学させたからだ。

教育を禁じられたユダヤ系の子どもたち。しかしフレッドには“秘密の教育”が授けられた。父親から哲学を、父親のエンジニアの友人から数学、翻訳家からフランス語、薬剤師から化学を。

学びは強制収容所に入ってからも続く。「君が知っていることを教えてくれ。君にはぼくが知っていることを教えよう」。娯楽の禁じられた収容所内で、囚人たちは互いに先生であり生徒だった。

「名もなき囚人たちには、それぞれの過去、つまり人生がありました。教師は教師、パン屋はパン屋、医者は医者。飢えにあえぎ、汚れ、頭にはシラミ、縦縞の囚人服の外見でも、中身は同じだったのです」

本もノートもない環境で、記憶だけを頼りに自分が持つ知識や考えを口承で教えあう。フレッドも、数学や英語、音楽理論などを学び、代わりに地理や歴史、社会学を教えた。

「窮極(きゅうきょく)の状況下で、学びとは“生き抜くためのからくり”でした。生き残ったら使える知識を身につけておこうと意識していたのですね」。後世に有益な情報を学ぶことで、意識的に生きることへの期待、希望を持っていた、とも。人が人として扱われない状況下で、人間の尊厳は、学びと、そして教えることによって守られたのかもしれない。

教師もパン屋も医者も靴職人も哲学者も作家もみな、収容所でこう約束した。「生き残った者は、この歴史を、事実を、後世に伝えていこう」。フレッドには「絵」がその手段となった。

絵は“感情の肖像画”

1945年4月、22歳のフレッドは病院のベッドの上にいた。彼は「解放」されていた。「嬉しさよりも困惑していましたね」。瀕死状態のものの命だけは助かり自由の身になった。しかし、家族もホロコーストで失った。どこに行けばいいのかわからない、助けてくれるコミュニティもない。

それでも絵は描きつづけたという。「解放されても無意識に描くのは壁や塀など収容所の風景でした。でもある日思ったのです。『もうお終いだ!綺麗な風景を描くんだ』と」

その後、いまは亡き最初の妻とフランスに渡り52年にはニューヨークへ。「一度も有名になろうと思ったことはなかった」とアートコミュニティには属さず、マイペースに制作してきた。

「私は記憶と一緒に生きています。過去はそう簡単にどこかに消えてはくれません。だからこそ、『じゃあ、いま何をするのか』。過去から逃げずに受け入れます。絵を描くことは、浄化(カタルシス)なのでしょう。何か嫌なことがあれば描く。幸せなときも描く。絵は“感情の肖像画”ですから」

過去の記憶や感情を思い出し、以前向き合ったテーマと再び邂逅(かいこう)したり。「描くことは私のライフスタイルになりました」

消せない記憶をアクリル絵具に浄化して。えもいわれぬ思いを絵筆を持つ手にこめて。フレッドにとって絵を描くこととは。もう一度彼の言葉で聞いてみる。

「ホロコーストの記憶は常に鳴り響く気が狂ったかのようなコントラバスの音。その上に重ねるように、私はヴァイオリンを弾きたい。そうすれば調和しますから。絵を描くことが私の“ヴァイオリン”なのです」

Fred Terna

Photos by Mitsuhiro Honda

Text by Risa Akita

Edit: HEAPS Magazine